サーキュラーエコノミーに向けた動向と多様な理解

サーキュラーエコノミーへの注目は世界的にも高まっており、さまざまな取り組みが展開している。EUでこの政策用語が登場して以来、何年かにわたって、日本でどれだけの反響があるかをやや客観的に観察してきた筆者であるが、経済産業省も環境省も段々と本腰を入れるようになってきたことを感じている。両省と経団連による2021年の「循環経済パートナーシップ(J4CE)」の立ち上げしかり、2022年の環境省による「循環経済工程表」の策定と2023年3月の経済産業省による「成長志向型の資源自律経済戦略」の策定しかりである。

しかしながら、サーキュラーエコノミーが何かということは、人によって定義や注目する点が異なり、決して一枚岩にはない。海外の論文(1)では、114の定義があるといったことも指摘されている。日本では、循環型社会形成推進基本法が成立した2000年からサーキュラーエコノミーの取り組みは始まっており、既に十分に実施がされているという自負や、サーキュラーエコノミーは「経済」に限らず「社会」全体を想定しており、より広い議論をしているという意見も見られる。他方、サーキュラーエコノミーをビジネスチャンスのキーワードとだけ捉え、物質循環の基本的な現状をほとんど顧みない、つまり、マクロなコンテクストを理解していない意見も見られる。

社会学や制度学的に見れば、新しいブームや社会的な潮流が起こる際には、そのブームをどのように解釈するかという、複数の解釈同士の競合や融合が起こる中で、さまざまな活動が形成・発展するという側面がある(2)。サーキュラーエコノミーについても同様のことがいえる。実際、日本の循環型社会の取り組みにおいても複数の解釈が併存し、大別すると、自然の循環、経済社会における物質循環、環境と経済の好循環、関係性や命の循環といった異なる観点の主張がなされた(3)経緯がある。

しかしながら、同床異夢のままでは、社会全体としての集合的な取り組みの力が十分に育たないこともあり得るし、場合によっては、相反する取り組み同士を異なる公共政策が後押しすることにもなりかねない。サーキュラーエコノミーに向けた取り組みを効果的に推進するためにも、またそれをどのようにモニタリングして公共政策として後押ししていくかを理解するためにも、本稿では、サーキュラーエコノミーにまつわる認識論から始め、具体的な取り組みの進捗をどうモニタリングし、情報発信するかを解説することとする。

地球環境の複合危機とサーキュラーエコノミーという社会トランジション

サーキュラーエコノミーの理解の上で、第1に認識すべきことは、「究極的に目指すことは、現在の経済の仕組みをそのままにして、個別の対策やビジネスを推進することではない」ということである。その意味では、リデュース・リユース・リサイクルという、いわゆる3R対策を実施するというだけでは不十分となる。経済そのものを変えていき、持続可能な形態へとトランジション(転換)させていくことが求められている。

よくいわれることは、資源を大量にかつ一方的に消費し続けるというリニアエコノミー(直線経済)からの脱却(4)である。資源は有限であり、繰り返し使われなければ経済は持続可能とならない。Closing, Slowing, Narrowing loops(これら3つの順番は話者によって異なる)という表現(5)があるように、物質循環の輪を「閉じる」(つまりリサイクルやリユースを行う)、その輪の流れをできるだけ「遅くする」(製品等を長期使用する)、その輪の太さを「細くする」(資源の利用効率を高める)ことが要請されている。これらの手段を通じて、経済における物質利用の形態を新しい形態へと転換させていくことが期待されているのである。

現在の地球環境は、3重以上の複合危機に直面している。具体的には、気候変動による被害、生態系の破壊、天然資源の欠乏、途上国の環境汚染が挙げられる。国連環境計画(UNEP)は、2020年に地球環境が3重の危機を迎えていることを指摘している(6)し、世界経済フォーラム(WEF)による今年のグローバルリスク報告書(7)では、長期(10年)のグローバルリスクの上位10位までのリスクのうち、5つのリスクが環境問題によるも

ので、かつ、1位から4位までをそれらが占めると報告している。

サーキュラーエコノミーは、このような複合環境危機を引き起こしている人間活動および経済活動を再考し、新たなシステムに転換していくための方向性として重要なキーワードになっている。

環境政策か産業政策か

このように述べると、サーキュラーエコノミーは環境政策かと思われるかもしれないが、そのような認識は正しくないというのが、認識の転換が行われるべき2点目である。実は、EUにおけるサーキュラーエコノミーの政策パッケージの最初の案は2014年に提案されたものの、それが環境規制的な視点が強く、廃棄段階に偏っていることから廃案となっている。改めて2015年12月に登場したサーキュラーエコノミー政策は、EUの産業が用いる資源を確保し続けることが難しくなりつつあり、また、環境性能が劣るが安価である製品がEU市場へ投入されていく中で、環境面に配慮した製品・サービスの普及が阻害され、公正な市場競争が行われなくなっているという懸念を払拭しようとするものでもあった。EU域内におけるサステ

ナブルな産業を育成し存続させることは、サーキュラーエコノミー政策において欠かせない観点である。

この意味では、サーキュラーエコノミー政策は、環境政策か産業政策かという二者択一の問いはそもそも間違っており、両方の正確を有する政策というのが正解であろう。そのため、①必要な規制はしつつも、不必要な規制は廃止するという制度・システムの合理化が求められるとともに、②企業活動の源泉となる、どのように価値あるいは市場価値を生み出すのか、③その中で、企業の競争優位性をどう高めていくのか、という点までもがサーキュラーエコノミーの射程に入ってくる。辛抱強く、リサイクルのための分別や再資源化を所与の条件の下で地道に行うという発想では、サーキュラーエコノミーの本質をつかみ損ねてしまう。

なお、上記のような認識面の混乱があることもあり、EU法におけるサーキュラーエコノミーの定義は、2015年12月に政策パッケージが登場してからもしばらくは曖昧なままにされてきた。5年の年月を経て、ようやく2020年の持続可能な投資の規制の中で、EU法上の定義が定められた。その定義(8)によれば、サーキュラーエコノミーは「製品、素材、資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、生産と消費における資源の効率的な利用を促進することによって資源利用に伴う環境影響を低減し、廃棄物の発生ならびに有害物質の環境中への放出を最小限にする経済システム」とされている。経済システムの転換が期待されていること、資源の利用、価値創出、環境影響の低減という複数の観点が同時実現されようとしていることが読み取れる。

取り組みと進捗のモニタリングのための指標:目的と手段の階層性と構造化

さて、後半の論題に入ろう。サーキュラーエコノミーの取り組みとその進捗状況はどのようにモニタリングされ、情報発信をしていけばよいのだろうか。進捗状況のモニタリングと評価は重要(9)とされている。

取り組みの進捗状況をモニタリングするための指標開発の第一歩は、目的と手段からなる構造を把握し、その目的の達成状況をアウトカム指標、手段の実施状況をインプット指標やアウトプット指標として計測する(10)(11)ということが基本となる。これは環境分野(12)ならびにサステナビリティ分野(13)の指標も同様である。しかし、ここまでに述べたように、サーキュラーエコノミーには多様な理解があり、その構造を解き明か

す必要がある。結論から述べると、サーキュラーエコノミーの目標と手段の階層性は単純ではなく複数の層から成っており、また、サーキュラーエコノミーが究極的な目標の手段であるという点である。

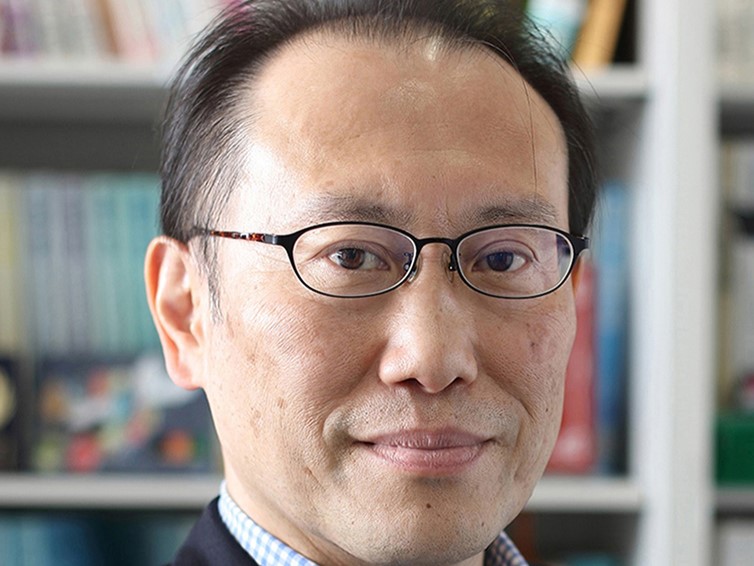

サーキュラーエコノミーにおける目的と手段との階層性を[図表1]に示す。階層レベルでいえば、サーキュラーエコノミーは、個別手段による中間目標の実現、中間手段による上位目標の実現に着眼点があり、トリプルボトムラインでいえば、環境と経済の分野のサステナビリティに主に貢献するものである。また、持続可能な開発目標(SDGs)におけるキーワードである5つのPを[ 図表1]には書き入れてあるが、Planet、Prosperity、Peopleがサーキュラーエコノミーに関する3つの究極目標そのもので、Peaceは資源の持続的かつ安定的な供給のための要件、Partnershipは取り組みを有効に実施していくための重要な要素として、それぞれ位置付けられる。

究極目標までを視野に入れると、原田が「サーキュラーの『入口は循環であるが出口はもっと広い』」と指摘(14)したように、サーキュラーエコノミーの取り組みを追求していけばいくほど、より大きな観点や社会課題を扱わざるを得なくなり、リサイクルをして廃棄物を循環させることに終始することは不適当となる。例えば、資源の採取時に環境に与える影響は大きく、周辺環境の汚染や森林伐採などの土地利用の改変(15)(16)が引き起こされていることや、児童労働や先住民の土地の略奪などの社会問題も生じていることにも目を向けなければならない。

日本にいると、製品やサービスを利用することの因果連鎖の中で生じている国外での自然生態系の破壊などの諸問題に気が付きにくいが、後述するように資源の大量消費国である日本だからこそ、これらの問題をサーキュラーエコノミーへの転換の中で解消していくことが求められるのである。

ところで、究極目標についていえば、経済産業省の「成長志向型の資源自律経済戦略」も地球環境の複合危機や資源の供給リスクや制約を問題視し、「プラネタリー・バウンダリー(人類が安全に生存・活動ができる地球環境の限界)の境界内で資源消費および環境影響と経済活動とをそれぞれデカップリング(切り離し)しながら、 Well-Beingを向上させる」(ことが可能となる)ということを述べており、一見、同様の考えを持つようにも見える。

しかしながら、サーキュラーエコノミーがデカップリングを可能とするのだから、成長をし続けてよい、あるいは成長を許すサーキュラーエコノミーのみを追求するという逆転の発想がされており、サーキュラーエコノミーにおいて天然資源の利用抑制は不要という思想が見え隠れしている(「抑制」という表現は廃棄物の発生に対してのみ用いられている)。このような見解の違いは、国内外問わず、産業側と環境側とで意見を異にしている部分であり、プラネタリー・バウンダリーと経済成長をどのように整合させるかは、サーキュラーエコノミーにおける大きな論点の1つである。おそらく、経済の自律化・強靭化と国際競争力の獲得という経済政策上の目的と、成長という手段との間の階層性を的確に認識する

ことが求められるだろう。

ビジネスおよび情報提供・広報における注意点

このように目的と手段の構造が多層的で複雑であるということは、サーキュラーエコノミーの活動だと主張しても、別の見方によりグリーンウォッシュ、すなわち、見せかけだけの環境への取り組みをしていると批判がされ得ることを意味する。

グリーンウォッシュを起こさないためには、正確な情報提供・開示が必要であり、近年は情報提供の内容をより的確なものとしていくための基準づくりや規制が始まっている。例えば、2023年には、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)はサステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1)(17)などを設定しており、EUでは企業サステナビリティ報告指令(CSRD)(18)が発効し、現在、各国での国内法制化

が進んでいる。

ビジネス上の情報提供や広報においては、企業の取り組みや提供する製品やサービスが[図表1]での「究極」「上位」「中間」のいずれの階層の目標を実現するもので、どの目標とは無関係であるかを正確に認識した上で、的確な情報提供を行う必要が生じているといえるだろう。

サーキュラーエコノミー指標に求められる観点(1)

さて、ここまでで述べてきたように、サーキュラーエコノミーの特徴は、社会の大きなシステムレベルでのトランジションを目指す上での一翼を担うものである。このトランジションということを考えると、少なくとも2つの観点を踏まえて、取り組み状況をモニタリングしなければならないと著者は考えている。

第1は、トランジションを引き起こす重要ポイントを見極めることである。どういった条件をクリアすれば、サーキュラーエコノミーへの転換が図られるか、また、いかに素早く、その転換のティッピングポイント(転換点・分岐点)に到達できるか、を検討することである。そのキーワードは、[図表1]中では、「転換の重要ポイント」として6つを挙げている。別の観点では、この6つのいずれかあるいは複数を、各企業のサーキュラーエコノミーに向けた取り組みが実現しようとしているかをコミュニケーションすることが大切になる。

この6つを大別すると、4つの物質動態のポイントと2つの経済面のポイントに分けられる。このうち、英語でいうClosing loopsに該当する「資源循環」の実現は、「価値の創出と維持」と併せて考えると、さらに2つに分けて取り組みを進めておくのが望ましい。つまり、廃棄物をいかに再資源化するかを考えるだけでなく、いかに再生された資源を優先して製造工程などにおいて利用していくか、という観点である。リサイクル率といえば、前者の廃棄物の発生量などを分母とした指標がなじみ深いが、国際的にはRecycling Input Rateと呼ばれる、製造工程などに投入する総資源量のうち、どれだけがリサイクルされた素材等であるかを示す「リサイクル素材の利用割合」という指標が用いられる(19)–(21)ようになりつつある。また、人工的に再生された素材だけではなく、自然環境によって再生される素材、すなわち再生可能資源由来の素材を利用することも大切になる。そのため、「再生可能資源由来の素材の利用割合」という指標も重要になる。現在、公表までの最終段階にあるISO規格(22)においても、また、今年策定される予定の第五次循環型社会形成推進基本計画においても、同様の発想で議論が進んでいる。プラスチック対策においても、バイオマス起源のプラスチックの利用は、化石資源からの脱却を果たす上でも重視されている政策論点の1つとなっている。廃棄物になったものをリサイクルするという観点だけでなく、リサイクル素材を一定以上利用するという実績や、そのために自主目標を掲げているという点が、企業からの情報発信の重要なポイントになる。

このほか、ストックの活用という、現在、保有・使用されている製品等の長期使用というSlowingの観点、資源効率の向上と天然資源利用の抑制といったNarrowingの観点がある。また、これら4つの物質動態上のポイントのいずれかを「新しいビジネスの創出」というポイントと組み合わせ、モノを使わないもしくは所有しないサービスビジネスへの転換という方向性の取り組みを打ち出していくこともトランジションという観点から重要になる。

サーキュラーエコノミー指標に求められる観点(2)

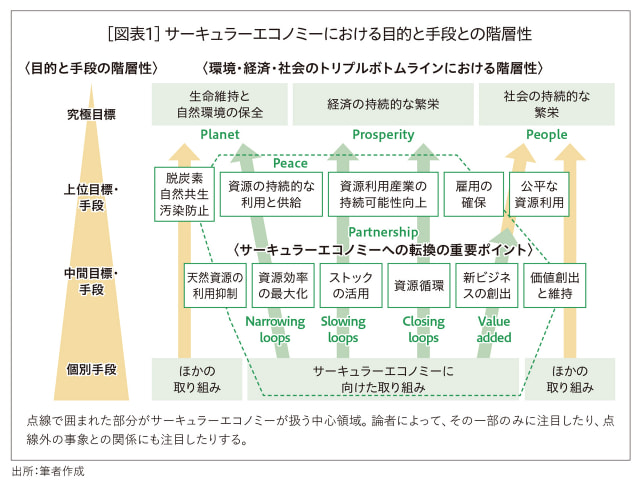

サーキュラーエコノミーの取り組みをモニタリングする上での第2の観点は、段階的アプローチの採用である。トランジション研究の分野の知見からすれば、少なくとも25年といった長期的思考が必要といわれている(23)。そのような長期のビジョンを持ちながら、数年単位での比較的短期間の取り組みの設計・企画と実施を行う際には、少なくとも2種類の指標を組み合わせることが必要となる。1つは、長期的視点に立った目標指標の設定であり、もう1つは、システム・トランジションの段階を踏まえて更新されていく比較的短期間(数年レベル)での取り組み指標である(24)。この概念図を[図表2]に示す。取り組み指標は、最初の段階では多様な取り組みを創発し、始動させていくための指標が重視される。すなわち、取り組みの数などを計上していくこととなる。先導的な取り組みを行っている事例を高評価し、横展開していくことを重視するものである。次の段階では、取り組みをスケールアップするための指標である。経済的あるいは技術的なサポートが得られやすくすることや、不要あるいは取り組みを阻害する規制をなくしていくという枠組みを変える方向性が考えられる。さらにその次の段階では、取り組みが広がっているだけでなく、真に効果が得られているかを確認するものである。費用対効果のような有効性などが計測・評価される必要がある。

企業の広報においても、一足飛びに後半の段階の情報提供を行っていくのではなく、また、最初の段階の情報提供を延々と継続するのではなく、着実に、情報発信の内容を更新して、サーキュラーエコノミーに向けた社会の進捗段階に合わせていくことが大切となる。

利用可能なデータから見る世界的なサーキュラーエコノミーの進捗状況

現在、EUや先進国を中心に国レベルでのサーキュラーエコノミーの指標データが集められつつある。しかしながら、まだ整備されていないデータも多く、残念ながら全体を見通せる状況にはない。とはいえ、EUでサーキュラーエコノミー政策パッケージが提示されてから8年が経過していることもあり、これまでの取り組みの振り返りを行うことには意義があるだろう。限定された情報を最大限活用して、現在の世界におけるサーキュラーエコノミーの進捗状況がどのような状況にあるかを確認してみる。

まず、資源循環についてであるが、EUデータ(25)を見ると、この10年で全ての廃棄物を分母とするリサイクル率は53%から58%に増加している。+5%の増加である。注意すべきは、このリサイクル率は国際比較するのに十分な統一性が図られていないことと、リサイクル率は複数の断面で見たほうがよいということである。日本の一般廃棄物の統計では、リサイクル施設に向かった量をリサイクル率の分子とするのではなく、選別や処理を行って生じた残渣分を除き、最終的にリサイクル利用施設に引き渡された量が分子に使われている。しかしながら、EUでは長年リサイクル施設に向かった量がリサイクル率の分子として使われてきた(以下、「仕向け率」という)。また、日本でも一部の自治体では、廃棄物中のバイオマス成分の堆肥化やメタン発酵を行う施設への仕向け率をリサイクル率として報告している。EUも日本と同様の定義のリサイクル率に変更することとなっており、また、日本でも正確な定義での調査が行われるよう改善が進められているため、リサイクル率の比較可能性は改善されていくとみられる。しかしその場合は、リサイクルに協力した市民・排出者の努力の大きさとリサイクル率の大小が対応しなくなるという課題も生じる。やはり、リサイクル施設への仕向け量と最終的なリサイクル率の両方を使い(26)、分別の協力と施設での有効な資源回収という異なる対策を的確にモニタリングして、取り組みを進めることが求められるだろう。

一方、リサイクル素材の利用割合を見てみると、この10年ほどEUではほとんど変化はなく、11~12%の値の範囲である(25)。

また、計算方法に不透明な部分と懸念点はあるものの、世界規模でのデータも存在している。そのデータ(27)によれば、この5年間、リサイクル素材の利用割合は7~9%であったとされている。利用割合はむしろ微減しているという結果であり、グローバルレベルで見れば経済成長する国々に影響を受け、リサイクル量の増加よりも天然資源の投入量の増加のほうが大きくなってしまっている。

ストックの利用については、幾つかの国で自動車や家電製品、住宅などの使用年数が発表されているが、定義の違い(28)や計測上の困難性があり、現時点では取り組みの効果を明示できる状況にない。

資源効率性については、世界規模のデータ(29)が存在し、この10年程度は1トン当たり780~880米ドルで推移しており、変動はあるものの、総じていえば若干の増加傾向にある。50年間という長期で見れば、昔は1トン当たり600米ドルであったので、同じ1トンの物質投入で産出することができる経済価値は増えてきている。

間接的な利用も含めて資源の総利用量を示す指標としては、マテリアルフットプリントの指標がある。SDGsでも採用されている指標である。この

指標の世界平均の1人当たりの値は過去10年ほとんど変わっておらず、1人当たり12.5トンである。しかしながら、半世紀前には1人当たり9トンを下回る資源量で人々は生活やビジネスを営んでおり、そのような時代と比べると現在は40%近い増加となっている。研究者からは世界人口の増加と地球の環境容量を考慮した2050年のマテリアルフットプリントの目標値が提案(30)されているのだが、その目標値は1人当たり5トンと、現在の資源利用量を半分以下にするような大きな変化を求めるものとなっている。我々は現在の生活が当然のように思っている節があるが、かなりの変化を遂げて資源利用が増大してきたことは再認識される必要がある。

以上のように、サーキュラーエコノミーの取り組みは、個別の製品などに特化した取り組みなどで大きく進展している印象はあるものの、世界規模で見れば、サーキュラーエコノミーへの転換が大きく進展し、本格的にマクロレベルでの有効な効果が得られるのはまだ先と言わざるを得ない。

また、経済面の効果については、Accentureが世界全体では2030年に4.5兆ドル、2050年に25兆ドルと予測推計している(31)。実際にこのような経済効果が得られているのか、得られそうもなければ何が阻害をしているのかということがわかるように、モニタリングをしていくことも必要となっている。

足元の対策からシステムの転換に貢献する対策へ

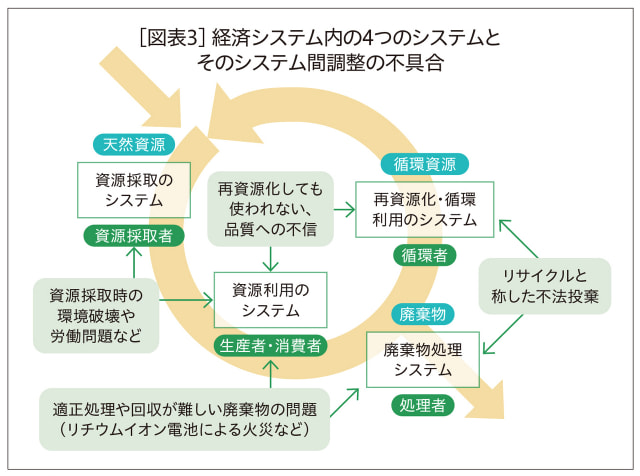

個別の対策を積み上げていくだけではサーキュラーエコノミーへの転換を進めることの限界があることから、経済における物質動態面の仕組みを変えていくことが、今後のサーキュラーエコノミーに向けた取り組みで重要となる。サブシステム間の調整を行い、システム転換を図るという方向性である。しかしながら、[図表3]に示すように、現在の経済システムでは、資源の採取、生産・利用、再資源化・循環利用、廃棄物処理の4つのサブ)システム間の調整がうまく行われていない。具体的には、図中に4つの両矢印で示した調整不全の問題不法投棄が大きな問題となった歴史的経緯があるが、それにより廃棄物処理システムが規制的・硬直的になり、そのことが再資源化システムの自由度を制限している。一方、製品設計の時点から再資源化あるいは廃棄物処理を十分に考慮するということの不徹底により、適正処理や回収が難しい廃棄物あるいは循環資源が市場に出回ってしまっている。埋め立て回避を目的とする再資源化では循環資源の価値を有効に活用しきれておらず、また、天然資源採取に伴って生じる各種問題を十分に把握していないことで、天然資源よりも循環資源を使っていくという動機付けは弱められている。

このようなシステム間の調整不全を解決するには、4つのシステムを担う中心的なアクター・セクター同士で協力・協働し、公共政策が的確に制度基盤を再構築していくよう政府・担当省庁と協議をしていくことが求められる。[ 図表1]ではPartnershipという語が記載されているが、これは中間段階から上位段階への目標実現においては協力・協働が必須になることを示そうとしたものである。システムの転換を目指すような大志を持った企業活動を効果的にPRしていくことが、広報担当者の腕の見せ所である。

おわりに

本稿では、サーキュラーエコノミーにまつわる認識論の多様性を確認するところから始め、サーキュラーエコノミーの目的と手段の階層性と多元性を解きほぐすように解説を行った。その上で、社会トランジションを必要とするサーキュラーエコノミーの特徴を鑑みつつ、サーキュラーエコノミーの取り組みの進捗をモニタリングする指標の考え方や現在利用可能なデータからグローバルな進捗状況を確認し、企業による情報発信等の要点を述べた。サーキュラーエコノミーへの転換の道のりは長く、本格的に有効な効果が得られるのはまだ先であるが、道のりの進捗段階に応じた意味ある情報発信を行うことで、サーキュラーエコノミーへの社会転換を着実にしていくことが期待される。

〈参考文献〉

(1) Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M.(2017) Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. Resources,Conservation and Recycling, 127: 221–32.

(2) Scott, W.R.(2014) Institutions and Organizations, 4th ed. Sage Publications.

(3) 橋本征二、森口祐一、田崎智宏、柳下正治(2006)循環型社会像の比較分析、廃棄物学会論文誌、 17(3): 204-218.

(4) Ellen MacArthur Foundation (2013 ) Towards the Circular Economy. Vol.1: Economic and business rationale for an accelerated transition.

(5) Bocken, N. M. P., De Pauw, I., Bakker, C., van Der Grinten, B.(2016) Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5): 308–320.

(6) UNEP (2020) The triple planetary crisis: Forging a new relationship between people and the earth. https://www.unep.org/news-and-stories/speech/triple-planetary-crisis-forgingnew-relationship-between-people-and-earth(2024年1月25日閲覧).

(7) World Economic Forum(2024) The Global Risks Report 2024.

(8) EU(2020) Regulation 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.

(9) Cairney, P.(2010) Understanding Public Policy: Theories and Issues. Palgrave MacMillan.

(10) Hatry HP(1999) Performance Measurement: Getting Results,Rowman & Littlefield.

(11) Funnell SC, Rogers PJ (. 2011) Purposeful Program Theory. John Wiley & Sons.

(12) OECD(1994) Environmental Indicators.

(13) 草郷孝好、鈴木正史、 田崎智宏(2017) 第3章 サステイナビリティ指標-持続可能な開発をいかに測るか? 蟹江憲史(編著)、持続可能

な開発目標とは何か、ミネルヴァ書房、pp. 68–88.

(14) 原田幸明(2023)CE(Circular Economy)は何を目指すのか、広域マルチバリュー循環、https://susdi.org/wp/mvc/post-1716/(2024年1月25日閲覧).

(15) UNEP International Resource Panel(2019) Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want.

(16) UNEP International Resource Panel(2019) Mineral Resource Governance in the 21st Century.

(17) International Sustainability Standards Board(2023) IFRS S1:General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information.

(18) EU (2022) Directive 2022/2464 as regards corporate sustainability reporting.

(19) European Commission(2018) On a monitoring framework for the circular economy.

(20) Ellen MacArthur Foundation(2022) Circulytics: indicators.

(21) WBCSD(2023) Circular Transition Indicators V4.0 - Metrics for business, by business.

(22) ISO, ISO/FDIS 59020: Circular economy - Measuring and assessing circularity, https://www.iso.org/standard/80650.html(2024年1月25日閲覧).

(23) Loorbach, D.(2010) Transition management for sustainable development: a prescriptive, complexity-based governance

framework. Governance, 23: 161–183.

(24) Tasaki T., Jager W.(2023) A Framework of Indicators for System Transition toward Circular Economy and Policy Implications.

Proceedings of EcoDesign 2023 International Symposium, 514-521.

(25) Eurostat, Data Browser, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/tb_eu?subtheme=cei(2024年1月25日閲覧).

(26) 田崎智宏、河井紘輔、寺園淳、稲葉陸太(2021)リサイクル指標:リサイクル率が計測できる事象の限界、国立環境研究所循環センター・ポリシーブリーフ 3、https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/policy_brief_003.htm(l 2024年1月25日閲覧).

(27) Circle Economy(2023) The circularity gap report 2023.

(28) Murakami S., Oguchi M., Tasaki T., Daigo I., and Hashimoto S.(2010) Lifespan of Commodities, Part I: The Creation of a Database and Its Review. Journal of Industrial Ecology, 14(4):598-612.

(29) UNEP, Global Material Flows Database, https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database(2024年1月25日閲覧).

(30) Bringezu, S.(2019) Toward Science-Based and Knowledge-Based Targets for Global Sustainable Resource Use. Resources,8(3): 140.

(31) Peter Lacy, P., Rutqvist, J.(2015) Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage, Palgrave Macmillan.