問題の所在

日本の近代公教育制度は1872(明治5)年の「学制」に始まる。その序文にあたる「学事奨励に関する被仰出書」によれば、学問は自己の能力を開発して立身出世を遂げる手段であり、従来のように門地門閥が個人の一生を決めるものではない、とうたっている。能力に応じて、すべての国民に就学を奨励(強制)し、近代化に必要な西欧の進んだ科学技術や知識の習得を促した。「学制」では徹底した主知主義教育を採用したために、徳育による人間形成を重んじる人々から批判され、のちに徳育論争を引き起こして、やがて「教育勅語」の発布につながっていった。

明治政府の近代化の成功は、それ以前の庶民の識字率の高さに起因するというのが定説である。また同時に、アジアで唯一の独立した近代国家の形成に大きな役割を担ったのは、前時代の指導者階層(武士階層)の教育である。彼らは、「変えてはならないものと、変えるべきもの」を峻別して、日本の近代教育をデザインしてきた。しかし、明治維新から77年を経た1945(昭和20)年8月15日に、日本の近代化は破綻した。戦後、占領政策を通してアメリカが描いた新たな近代国家として再出発後75年を経た現在、日本は再び停滞した状況に立たされている。アメリカの教育制度に倣ってさまざまな教育改革を実施してきたが、期待された結果は得られず、混沌とした状況はなおも続いている。

能力主義や競争主義、平等主義や個人主義というような、近代を構成してきた価値観や尺度を相対化した地平から、これらの問題を捉え直すという作業も必要ではないだろうか。近代の諸原理とは異なる方法で、人と人の関わりや、個人と社会の関係性を構築してきた前近代の教育遺産は、私たちに新しい「気づき」を与えてくれるかもしれない。

整備された制度や学校組織と豊かな教育カリキュラム、多様な教育方法など、現代の教育は、江戸時代よりも、はるかに優れている。しかし、教育の理想や目的、さらにいえば大前提である「教える者と学ぶ者」の関係性においては、必ずしも現代のほうが優れていると断言できない。江戸の藩校で学ぶ武士階層の子弟は生まれながらに指導者としての誇りと使命感を持って成長する。封建的身分社会の中にあって、農・工・商三民を統治する武士階層に求められた教育を、そのまま近代の「人間力」や「人物」の養成に用いられないのは言うまでもない。しかし、卑怯を卑しむ心や、潔く生きること、自己犠牲の精神などは武士に限らず、当時の庶民の価値観にも通低し、さらに時代を超えて現代にも新鮮な意味を持っている。また、幕末から明治維新にかけて多くの武士が見せた、時代を読み取る力や指導力などに、今日の日本人が及ばない「人間力」を発見することもできる。

例えば、熊本の藩校である時習館に学んだ横井小楠は開国の目的を、富国強兵に置くのではなく、アメリカと協議して世界の戦争をなくすこととし、世界に向かって道義国家としての日本を表明すべきと説いた。また幕臣の勝海舟は、幕府の海軍伝習生として長崎で学んで世界に目を向けた。暗殺を目的に面会を申し込んできた坂本龍馬には、これからの日本のあり方を説き、龍馬の目を世界に向けさせた。江戸開城にあたっては西郷隆盛と会談し、日本人同士の無意味な争いを避けて無血開城を実現させた。坂本龍馬は、正式な藩校教育を受けなかったが、多くの人物と出会う「聞き学び」を通して、日本の将来を構想した。彼らに共通して見られるのは、学ぶ意欲と「何のために学ぶのか」という「立志」である。彼らの多くは「学び」を個人的な目的に閉じ込めなかった。常に自分たちが関係する「公」の世界と関連づけて学び続けた。

近代のパラダイムとは異なる人間観や教育観を見ることを通して、現代の日本人が喪失してしまった「何か」を明らかにし、日本の現代教育の課題について考えたい。

戦う武士から治める武士へ

歴史が大きく変わろうとするとき、変革の風を的確に読み、時代の魁となる人々が登場する。幕末から明治維新にかけての「志士」と呼ばれる青年武士も、まさにこのような特質を持った人々である。時代を読み解く深い教養と強い責任感、さらに他者のために働く固い意思は、どのようにして形成されたのだろうか。

新興の戦国大名が早くから、新しい儒学である宋学(朱子学)を研究する学問僧を保護してきたことはよく知られている。それまでの仏教の教えによると、人間の究極的な救済は来世にあるとされたが、儒学では人間の救済はこの現実世界にしかなく、多くの人々を救済するのは現世で政治を担当する統治者の役割であり、それは天から与えられた使命にほかならないと説く。

家康の全国平定では、戦国の世の戦闘者から、領国経営を担う封建官僚としての武士という、新たな役割が付け加えられた。このような武士の質的変化が武士教育を必要としたのである。しかしながら、一般の武士が学問をするという風習はすぐさま定着したわけではなかった。例えば、近世初頭の薩摩藩では、乱暴狼藉を働いた若い武士に、罰として一定期間閉じ込めて『論語』や『孟子』などの儒学書を読ませている。また、若き日の中江藤樹が伊予大洲藩に仕えていた頃、同僚の武士たちが学問に精進する藤樹を揶揄して「孔子殿」と呼んだと記されている。いずれも、戦国の気風を強く残していた江戸時代の初期には、学問をするということが軟弱な行為と理解されていたことを物語る。

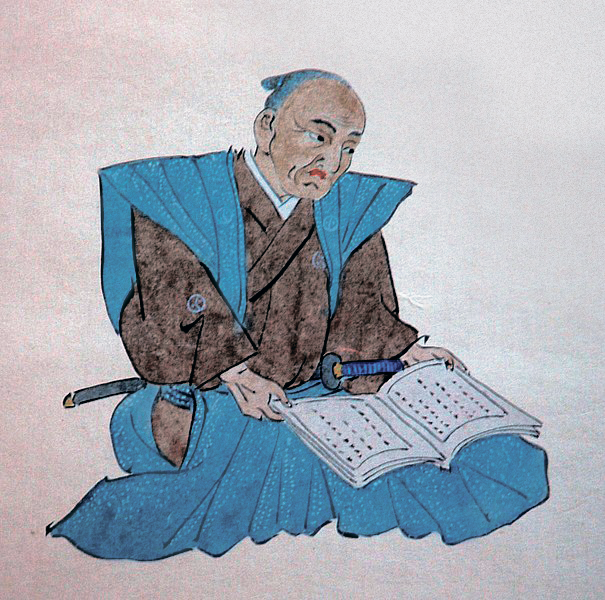

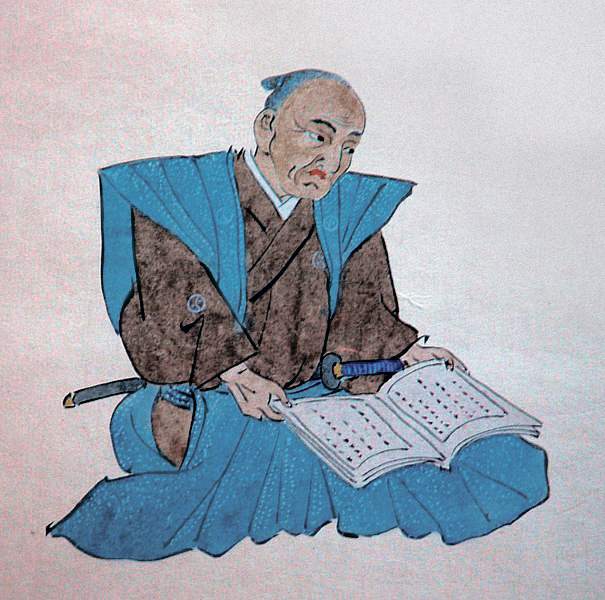

やがて、山鹿素行のように、武士を農・工・商の三民の道徳的模範と位置づける儒者も現れてきた。山鹿素行は、天下泰平の時代に戦闘者でなくなった武士の社会的職分として、社会において人間が歩むべき正しい道を、身をもって明らかにする道徳的秩序の体現者と位置づけた。こうした山鹿素行の「士道論」が、新しい文武両道の観念を生み出すことになった。「士」には武士に加えて、中国の「士太夫」のように、「官」にいて政治を司る役人という意味が付与された。

新しい武士のあり方を追求し、自ら中江藤樹に師事して学問を修め、文武両道を実践した武士に熊沢蕃山(1619~1691年)がいる。熊沢蕃山は武士の学問としての「実学」を説き、学問と政治の一致を説いたところから、その著作は幕末に多くの志士たちに読み継がれた。

戦国時代の武士とは異なる、新しい武士の養成に最も早く着目した大名の一人が、備前岡山藩主の池田光政である。光政が岡山に入城した頃は、徳川3代将軍家光の治世で、江戸幕藩体制の確立期にあたる。光政は熊沢蕃山を登用し、花畠教場という教育施設を設けて重臣に学問を勧めた。花畠教場の教育方針は、その開設目的が表明された「花園会約」に述べられている。「花園会約」では、農・工・商の三民を率いる統治者としての武士のあり方が説かれている。例えば、武士の職分は民衆の生活を守ることであり、天から与えられた愛情深い政治(仁政)を遂行することと記されている。光政が家臣や領民に求めたのは、戦場を駆け巡り、命を懸けて戦功を得る武人ではなく、太平の世における「軍法」、すなわち学問を通して儒教道徳を身につけた、秩序ある社会の形成者であった。「花園会約」に流れる思想は、熊沢蕃山が中江藤樹に学んだ陽明学であった。陽明学の特質は、行いを伴って初めて知るという行為が成立する「知行合一」と、その都度、自分の行いを顧みて良知の声を聴く「事上磨練」、あらゆるものが仁=愛によって一体となる「万物一体の仁」に見られる。また、蕃山は「いにしえと今とでは時勢が異なっているし、遠い近いで人情や事変も同じではない。また国が異なれば、理屈で命令しても事実と合わないところが出てきて、うまく行かない。しいて守らせようとしたら、人民は困窮して生活ができないようになる」(『易経小解』)というように、政治は「時・所・位」を考えることが大切であると説き、現実に即応した対応策を主張した。つまり、時代や国や社会的な立場に応じて、主体的に判断する必要があるというのだ。こうした判断の基準となったのが「良知」である。蕃山は「良知」を次のように解釈している。

「人間として生まれた者は、聖人であっても凡人であっても、その生まれもった天性は変わらない。何が善で何が悪かを知る澄んだ心を持たないはずはない。人々が不義を憎み、悪を恥じ入るのが良知というものである」(現代訳/『集義和書』)

すなわち、「良知」はすべての人間に内在し、しかも「良知が人心にあり、その職に居てその職に応じた勤めをしないのは皆快くない理由となる」(「花園会約」)というように、それぞれが職分を通して実践することで実現される。熊沢蕃山は武士の社会的職分から「武士は民を育む守護であるので、守護の徳がなくてはかなわない。その徳が心にあることを仁義といい、天下の事業にあらわれることを文武という」(「花園会約」)と述べている。武士には「民を育み、民を守る」という政治的な主体性が与えられている。蕃山は民を次のように捉えている。蕃山の統治者としての基本認識を知る上で重要と考えるので引用しておきたい。「武士には常の収入があるので、たとえ凶作になっても餓えることはない。百姓は年中苦労して作ったものを残らず年貢に取られ、足らなければ妻子を売って田畑や牛馬までも処分して、流浪するか乞食となるか、また凶年には餓死するしかない」(抄訳/『集義外書』)

支配階層に位置しながら、農民が置かれた悲惨な状況をこれほど真摯に見つめた武士も少ない。「万物一体の仁」という陽明学の思想がここにも反映されている。一人ひとりの武士が、こうした民を大切にする心を持ち、どうすれば民衆を守ることができるのかを日々考え、それを主君に建言し、その政治を実行することを主張した。蕃山の考え方は、必ずしも岡山藩のすべての武士に受け入れられたわけではない。むしろ危険視する声さえ聞かれたのも事実である。しかし、蕃山の思想は、志ある武士に継承されていった。

それでは、蕃山は君臣関係をどのように考えたのであろうか。蕃山は君主の天職は「人民の父母たる仁心ありて仁政を行う」(『大学或問』)ことにあると述べている。また「衆の心を得るときは国を得、衆の心を失ふときは国を失ふ」というように、仁政を実行できなければ、君主の資格がないとさえ言い切っている。君主が仁政を実現する要件として、蕃山は人材登用を挙げている。学問を通して良知を学び、登用された臣下の天職は君を助けて仁政を行わせることにあった。蕃山によれば、主君に対する臣下の忠誠は、それ自体には意味がなく、また絶対的なものではなかった。むしろ「民を育む守護」として、家臣は相対的な自立性を有したものであった。

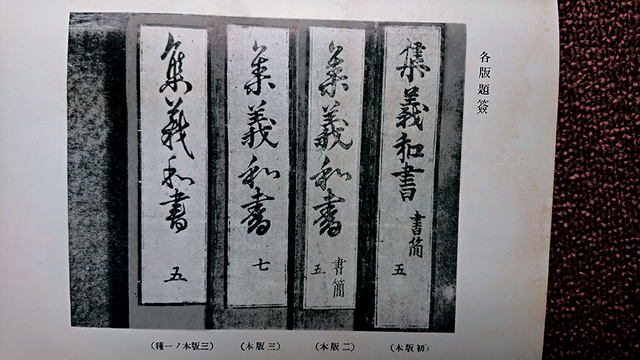

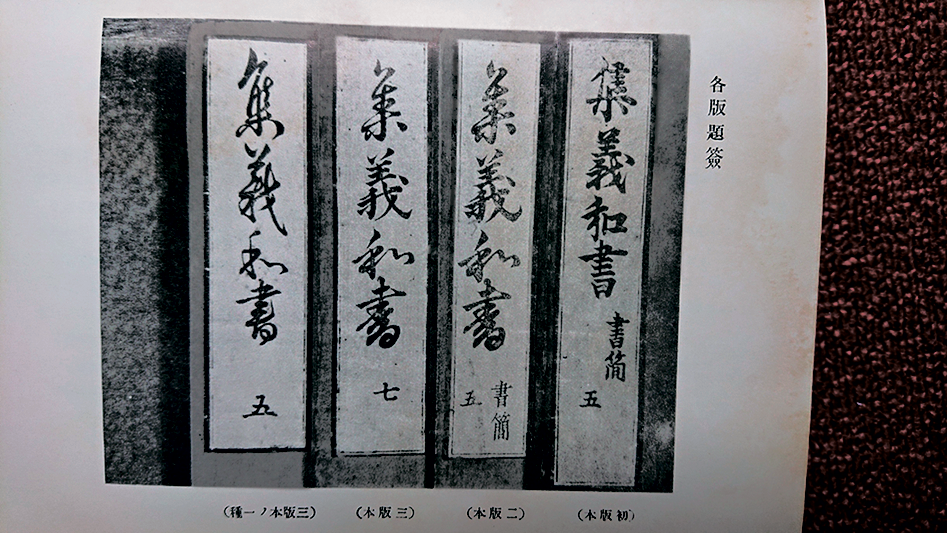

個々の武士は単に主君に仕えるだけでなく、主君を助け、天から預かった領民の生活を安定させるという使命を持つ存在であった。つまり主君に仕え、領民の世話をするという、他者に奉仕するところに武士の武士たる所以があると考えた。熊沢蕃山の著作の一つである『集義和書』は、幕末の多くの武士に愛読された。それは、長らく封建太平の世の中で忘れ去られていた武士の主体性が、黒船の登場により再び喚起されたことを意味している。多くの幕末の青年たちは、自分の栄誉栄達を棄て、ある時には命を賭して武士の誇りを守ろうとした。彼ら幕末の志士たちが奉仕しようとしたのは、藩でも徳川家でもなく、多くの民が生活する、この日本にほかならなかった。

このように、江戸時代の文武両道には戦国の時代とは異なった意味が付与され、武士を対象とした組織的な教育形態、つまり藩校教育が普及するようになる。

武士教育の理念

武士教育の基本となる文武両道の「文」は儒学が担った。文武両道を知る上でも、儒学の特質を明らかにしておかなければならない。その前に、藩校の普及に触れておきたい。

江戸時代を通して藩校の総数は255校といわれているが、1つの藩が江戸藩邸と国元にそれぞれ設置したり、または藩校という形を持たず、特定の儒者の講義を受けさせたところもあり、この数は必ずしも正確とはいえない。藩校を設立するかどうかは、全く藩主の自由裁量に委ねられていた。

ただ、5代将軍綱吉の文治主義の影響を受け、藩校を創設する大名が増えた。綱吉は京都の公家文化を継承した生母、桂昌院の影響を受け、幼い頃より学問の造詣が深く、湯島に聖堂を建設し、家臣に就学の機会を提供するとともに、参勤交代の折に諸大名を江戸城中に集めて自ら講義をしたと伝えられている。各藩でも儒者を招聘して、経済や政治の顧問とするようになり、やがてそれが藩士にも及び、教育という形態をとるようになる。

藩校のカリキュラムは基本的に儒教と武道から成っている。儒教とりわけ朱子学の基本は、物事の理を極める格物・致知から始まり、誠意・正心・修身・斉家・治国平天下へというように、個人の道徳的な精進と人格の形成が何よりも優先され、やがては庶民のリーダーとして天下に平和をもたらすことにつながるというのである。「格物」とはあらゆる存在物に内在する「理」=法則を究明する学問を意味している。その「理」は、実はこの宇宙を秩序付けている法則でもあり、人間もこの法則に従って存在するとされた。したがって、学問をする行為は人間の本質を極める行為に連続するのである。どのような人間にも、この「理」が内在しているが、欲望などの「気質」が遮っていて、容易に明らかにできないと朱子は考えた。そこで、学問をして物事の「理」を解明して知に至るとともに、「気質」を変化させるために厳しい道徳的精進(誠意・正心・修身)が要求された。

儒学教育の特質は、あらゆる学問は最終的には人間学へとつながり、人格の形成を目的とするところにあった。そして、それは家や国家を治め、天下を平定する前提となるものであった。

幕末に近づくにつれ、中華思想に基づく儒学に代わって、日本の国の成り立ちやその特殊性を内容とする国学や、医学や軍事技術を中心とした蘭学(オランダ学)を導入する藩も増えてくる。しかし、農・工・商の三民のリーダーとしての武士に必要な学問の中心は、目先の利害や技術ではなく、庶民を率いてゆくに必要な見識と人格の形成にあった。

具体的に幕末に生きた一人の武士の生涯を見ることによって、武士教育とは何であったかを考えたい。

武士の大志願―横井小楠

横井小楠(1809~69年)は、幕末の志士である坂本龍馬や吉田松陰が教えを求めた幕末を代表する思想家の一人である。肥後熊本藩の藩士の次男として生まれた。嫡男相続の武家社会にあって、次男が生きてゆく道といえば、養子として他家を継ぐか、一生部屋住みで家を継いだ長男の世話になるか、いずれにせよ多くの選択肢があったわけではない。しかし、藩校が創設されると、成績いかんでは要職に登用されたり、または藩の学者になるという、能力主義による新しい人生が開かれるようになった。

小楠は藩校である時習館に学び、頭角を現した。時習館は江戸時代の藩校を代表する一つでもある。大学院に相当する課程を有し、優秀者には一定の扶持が与えられるなど、奨学金制度も完備していた。小楠は大学院に相当する居寮生となり、奨学金(扶持)が与えられる居寮長に抜擢された。そのままの人生を歩めば、時習館の教授か藩の要職に就く可能性もあった。しかし、小楠は下級武士の困窮や相次いで起きる百姓一揆など、現実の課題からまったく遊離した時習館の学問を批判して、時代の課題に応える学問と人材教育を主張し、学校改革を提唱した。小楠は武士が志すべき学問として次のように述べている。「世の中のために志を立て、人々のために天命を懸ける。過去の聖人のために絶えてしまった学問を継承し、未来の人々のためにも平和で幸福な時代を切り拓く。学問を志そうとする者は、初めに必ずこの大志願を立てるべきである」(現代語訳)

何のために学ぶのか。もはやこうした問いかけは現代の学生に響かない。私たちの社会では、他者のために自分の能力を発揮すべきであるといった使命感溢れた教育理念は、個人を軽視する「危険思想」として放棄してしまった。若者はひたすら自分の幸せを追求するために学ぶ。それ以上でも以下でもない。大学生が社会的な問題にあまり関心を示さなくなって久しい。社会的な強者(勝ち組)として成功するか、弱者(負け組)として落ちてゆくかが、多くの若者の関心事となった。このような状況に至った原因を、一方的に若者に押し付けるのは間違っている。初等教育から高等教育に至る教育システムのデザインを、アメリカ的な市場原理に基づく新自由主義の思想を拠り所とした教育改革に起因するのではないか、と私は考えている。

「実学」とは何か

小楠は藩校の改革を通して、藩政に有能な人材を育成し、庶民の生活安定を実現するという武士本来の役割を果たそうと試みた。しかし、武家社会の保持を第一の目的とする保守派の壁に阻まれて、藩校から退くことになった。

藩校から退いた小楠は「治国安民」を目的とし、「利用厚生」を内容とする「実学」の研究会を組織した。「治国安民」とは文字どおり、国を治めて庶民の生活を安定させることを意味し、「利用厚生」とは、学問を用いて庶民の生活を豊かにすることを意味した。これを小楠は「実学」と呼んだ。この「実学」は単に社会に役立つ学問という意味にとどまらず、庶民が人間らしく生きてゆく上で必要な「真(まこと)の学」という意味合いが込められていた。

庶民の生活に責任を持つ実学を説いた小楠の周りには、やがて農村の指導者である豪農出身の郷士層の若者が集まり、小楠の実学にも新しい要素を加えるようになった。小楠は「天」を人格化して、この世界を支配する主宰者を「天帝」とし、「現在此天帝を敬し、現在此天工を亮(たすけ)る」実学を提唱した。実学が、高い使命感を伴うものであったことを物語っている。

小楠の実学と私たちが用いる実学という言葉と比較してみると、かなり大きな違いがあるのに気づく。社会に役立つ学問といえば、例えば就職に役立ったり、企業の国際的な競争力に役立つなどと理解するのが一般的であるが、社会自体が間違った方向に向かっているときに、それを糾し、あるべき方向を提示するのも一種の実学である。小楠の実学は自立した武士道を説いた熊沢蕃山の思想の影響を強く受けている。そこには「誰のための学問か、何のための学問か」という課題が深く刻みこまれていた。

藩校は本来の体制秩序の維持を主要な目的としていたのに対し、小楠が主張した「実学」は体制のあり方を問い直す意味も含まれていた。

また、小楠の「実学」思想には、「実学」を実践する武士もしくは惣庄屋と呼ばれた庶民の指導的立場にあった人々の主体性と責任が問われていた。このような思想は、学校派と呼ばれた藩内の保守グループから厳しい批判を受け、熊本藩には受け入れられなかった。しかし、その名声は全国に広まった。

江戸時代の学びの特質として、「遊学」という言葉が物語るように、各地の学者を訪ねて旅をしながら学ぶ習慣があった。一般社会でも、大工や料理人などの職人の修業は「旅」であった。これは日本に限らずヨーロッパでも広範に見られる現象である。J=J・ルソーの『エミール』も、旅をしながら成長する青年を描いている。江戸時代の多くの藩でも、学問修業と称して、各藩の著名な学者を訪ねる青年が登場する。福井藩士の三寺三作(1821〜95年)は、“政教刷新に関する5か条の建白”を藩主の松平春獄に出し、藩主から「真の儒者」を探し求める命を下され、他藩に赴いていた。三作が熊本藩を訪れたとき、藩から異端視された小楠は、私塾小楠堂を開いて惣庄屋出身の豪農や他藩の武士を対象に教育活動を行っていた。小楠に学んだ三作はその学識に強い感銘を受け、福井藩に戻って小楠の学問を伝えた。この縁で、越前福井藩から学校創設に関する諮問を受けた小楠は、1852(嘉永5)年に「学校問答書」を書き上げて提出。その後、小楠は越前福井藩に招聘され、そこで藩政改革を先導する役割を果たすようになる。また、福井藩主の松平春嶽を補佐し、幕府の改革にも取り組んだ。肥後熊本では受け入れられなかった小楠の実学思想がここに生かされたのである。

天保期(1830年代)を境として、藩政改革の一環として藩校の創設や改革に着手する傾向が強まる。天保期以降の学校論の一般的特質は、現実から遊離した学問・教育を刷新し、藩政を担う人材教育を重んじるところに見られる。

小楠は中途半端な「社会に役立つ学校」の弊害について、次のように言及している。「安易な人材教育は、若い学生の心に自分こそ有用な人材として抜擢されたいという欲望を植え付け、競争の原理が学校を支配してしまう」。この結果、「着実に己を為す」という学問本来の人格形成という側面が軽視され、才能ある者は自分の利益のために政治を利用しようとする考えを持つようになると忠告した。小楠によれば、これは「人材の利政」というもので、かえって人材を損なう結果になるのは避けられないというのである。

小楠の考える学校と社会の連携、つまり「学政一致」は、藩校で狭い専門に分化した技術者を養成するのではなく、「己を治める」ことと「人を治める」ことの一致を図るような人物教育を意味した。君主と臣下が互いに戒め合い、家庭や学校や社会の至る所で、善を勧め悪を戒め、過ちを反省する声が天下に満ち溢れている社会こそが「学政一致」の目指すものであると考えた。「学問とは何か」「学校とは何か」「学ぶ者の志とは」という理念なり、目的を深く考えず、ただ学問や教育を政治や経済の手段とし、社会に必要な人材だけを求めようとすると、そこで学ぶ学生は自分のことしか考えない利己的な人間になり、社会に害毒を流す結果になると小楠は強く警告した。

近代化と教育遺産

明治時代になって、四民平等のもとに、武士が存在しなくなると、武士道は2つの方向をたどる。1つは新渡戸稲造が日本人の道徳の根源を問われて『武士道』を書き上げたように、日本人の倫理観として解釈されるようになった。「私」の利益を抑えて、「公」に貢献することや、他者のために生きる生き方、親切や恩に報いる「義理」など、江戸時代に庶民にも定着した価値観が、近代になっても庶民の生活感覚として継続される。他方、武士道は徴兵制のもとで集められた国民の軍隊教育で『戦陣訓』など、戦うことを目的とした思想として、極めて矮小化された形で継承されていった。上官の命令には絶対服従を強いられたり、暴力的な制裁を受けるなど、主体性を重んじた武士道とはかなり異なり、「武士道」の名において個人の尊厳が否定された。

だが、1945(昭和20)年8月15日を契機に、様相は一変する。占領軍の総司令部(G.H.Q.)は、「野蛮で軍国主義的な日本人」を再生産してきた日本の教育を解体し、「民主主義」を定着させ、日本と日本人が再び世界の脅威とならないように「日本人の再教育」を占領政策の大きな課題の一つとした。柔道や剣道など武士道を鼓舞するようなスポーツは一時禁止され、「赤穂浪士の討ち入り」などの演劇も禁止された。

G.H.Q.の指令は絶対的で、人々には反抗どころか批判さえも許されなかった。日本人はG.H.Q.や知識人が説いた民主主義よりも、自分たちが守り、維持してきた道徳を信じ、地域の共同体の利益を優先させた。家庭や地域での伝統的な人間関係を重んじた。職人や商人の世界においても、それぞれの職種に応じた「一人前」の人間としての成熟や行動規範が求められた。これらは、日本人が伝統的に積み上げてきた「常識の力」であった。だが、G.H.Q.のもとで日本の教育をデザインしたアメリカの民間情報教育局(C.I.E.)は、あの悲惨な戦争を引き起こした原因を、こうした日本人の古い体質に求めようとした。また、日本の知識人の中からも、日本の伝統的な道徳や家の思想、村落の共同性などは個人を束縛し、民主化を阻むものと認識する者も現れた。それでも、日本人の倫理観を守り育てるために、修身教育や公民教育などが日本人側から提唱されたが、いずれもG.H.Q.によって却下された。

戦後の民主主義を理念として再出発した日本の教育は、平等主義と個人主義の徹底を目指した。とりわけ、学校教育においては、能力主義や競争主義は封建的な身分制社会を解体するものと期待され、他方で平等社会を実現するものと考えられてきた。また、個人の尊重という思想は、個人を束縛するさまざまな共同性の否定へと向かい、他者に無関心な個人主義の傾向を強めた。

2011年3月11日に北関東と東北地方を襲った大災害は、皮肉にも日本人の潜在能力を覚醒させた。肉親や愛する人々を失ったにもかかわらず、整然として事に当たり、秩序ある共同生活を作り出したのは、日本政府でも、外国の援助隊でもなく、着の身着のままで災害を逃れた罹災者自身であった。多くの外国のメディアが注目した。日本人のこうした特性がどのようにして形成されたのか、という特集が世界各国で放映された。しかしながら、一方で被害の小さかった大都会では買い占めが起こり、スーパーから食料品などの生活用品が一斉になくなるという現象もあった。一概に都市住民の無関心と自己中心的な行動と断定することはできないが、この2つの現象は、現代の日本人が向かおうとしている2つの未来の方向を示しているように思える。

2つの方向性とは、1つは、ますます個人の「私」が肥大化して、家庭や地域社会、会社、学校など、個人が属するあらゆる組織の力が緩んで十分に機能しなくなり、自分が関わらない出来事には無関心となって、社会秩序が成り立たなくなる状況が出現。やがて人々は強力な権力を行使する人物を待望するようになること。もう1つは、個人が属しているあらゆる共同性を大切にし、喜びや悲しみを共有する新たな「公」を作り出してゆくことである。かつての日本には「滅私奉公」という考え方があった。個人の個性や人権は無視され、徹底的に国家に奉仕することが教えられた。第2次世界大戦後は、その反動もあって、「滅公奉私」が「個人の自由」という民主主義の言説のもとに、日本人の考え方の基軸となってしまった。「人物」の養成や「人格教育」は人々が生活する社会の共同性を背景に実現される。つまり、人間関係に価値を置く「思想」を前提としている。経済的な豊かさを優先させる社会においては、学校教育の機能もそのようにデザインされる。しかし社会が行き詰まりを見せたとき、社会を新しくデザインし、その方向へと人々を導くリーダーが必要となってくる。

日本の近代教育は確かに多くの「人材」を養成してきた。そうした人材教育も「人物」を生み出す社会的な背景と「思想」に支えられて本来の機能を発揮してきた。人物教育や人格教育と切り離した学歴エリートの創出は、指導者の不在や「人間力」の欠如という形で表出してきている。

人間の能力を「材」として見る教育は、例えば偏差値や学歴といったものを、人間の能力を測る唯一の尺度として導入する。優秀な成績で難関を突破して医学部に入学して医師になったが、問診ができない、つまり患者と対話ができない医師が増えているという。また、優秀な成績で教員になり、教育への情熱に燃えた先生ほど、現実の子どもたちと信頼関係が結べず、ノイローゼになる率が高いともいわれている。目先の利益や効果だけにとらわれ、思想や哲学を伴わない教育改革が、今日の教育の行き詰まりを加速させ、社会の閉塞感を招いているのではないだろうか。