― はじめに、このNPO法人CANVASを立ち上げたきっかけを教えてください。

石戸 私の世代は中学でポケベルを使い、高校でPHSを持ち、大学に入るとiモードが登場するなど、新しい技術が人と人とのコミュニケーションを変えていくのを実感して成長してきました。そのためか、デジタル技術が今後どのようなコミュニケーションや表現を開拓していくのか関心がありました。そこで大学卒業後、米国・ボストンにあるマサチューセッツ工科大学(MIT)のメディアラボに参画しました。メディアラボは1985年の設立以来、デジタルの未来社会に対するビジョンを世界に対して打ち出し続けてきた研究所です。

実際に学んでみると、そこは理想的な学びの場、創造の源泉でした。オープンでデザイン性の高い空間。ひらめきをすぐに形にできるおもちゃ箱のような環境。性別も年齢も出身も専門分野も多種多様で、世界一を誇る深い専門性がぶつかり合い連携するコミュニティ。学生も教授も世界中から集まるスポンサー企業も、夜通し議論し、フレンドリーすぎるといわれるほどのフラットな関係。常に非常識なことに挑戦し続けるスピリット。変化に対して寛容で、新しい価値をつくりだすことに最大限の賞賛を贈る行動指針。そんなすべてが魅力的でした。

そして、メディアラボは、テクノロジーと社会との接点を常に模索しているラボでもありました。その一つのテーマが「子ども」でした。その根底にあるのは「テクノロジーの恩恵を一番受けるのは途上国と子どもたちである」という考えです。デジタルデバイドの解消やアフタースクールプログラムの提供など、技術を現場に持ち込み、技術的な課題のフィードバックをもらうとともに、思想と技術を普及させていく活動に熱心でした。

私が初めてメディアラボに足を踏み入れた年に、世界中の子どもたちに1人1台100ドルのパソコンを配るプロジェクトがスタート。それらの活動に感銘を受け、このようなICTによる子どもの学習・創造・表現に対する取り組みは、日本のほうこそ必要とされているのではないか、日本の子どもたちの学びを改革する活動をやっていきたい、と思うようになったのです。

これまでの日本の教育は、知識を暗記することに評価の力点が置かれていました。先生から生徒へ一方通行の詰め込み教育は得意かもしれませんが、コミュニケーションしながら、周りの友達と協働して、表現するタイプの学習は苦手でした。しかし情報化社会では、テクノロジーを使いこなし、世界中の多様な価値観の人と協働しながら新たな価値をつくり出していく力、つまりクリエイティビティとコミュニケーション力が重要です。この2つを育む学びの場を、学校や家庭まかせでなく、産官学を含め、あらゆる立場の大人が手を取り合ってつくっていく。そのプラットフォームとなるべく、2002年にCANVASを立ち上げました。

― 約20年前、そんなチャレンジに対する周囲の反応はどうでしたか。

石戸 当時は、例えば「クリエイティビティ」と言うと「芸術家を育てたいんですか」と言われたり、「ワークショップ」という言葉も「何のお店ですか?」「わかりにくいので“勉強会”でいいですか」といった反応でした。「ワークショップ」という言葉でメディアに紹介していただくまで時間がかかりました。

私たちの活動の目的は「すべての子どもたちの創造力の底上げ」なので、もちろん始めから学校で実現したかった。しかし当初は学校に入るのが難しかったです。私たちは主体的で協調的で創造的な学びの場づくりを推進していますが、学習効果の評価が難しいという声を多数頂きました。

― 具体的には何から始められたのですか。

石戸 初めは大学のキャンパスを使ったサマーキャンプです。大学キャンパス内での子ども向けサマーキャンプは日本で初の取り組みだったはずです。アメリカでCANVASの立ち上げの準備をしていた頃、多種多様なサマーキャンプを訪れました。当時聞いた話では、アメリカには1万を超えるサマーキャンプがあり、一大産業として成立しているというのです。サマーキャンプといっても、山や海に行くいわゆるキャンプのことではなく、アートやサイエンス、スポーツなどさまざまな体験ができるプログラムのことです。特に、ハーバード大学、スタンフォード大学、MITなど、世界に名だたる大学が夏休みにキャンパスを子どもたちに開放している姿勢に感銘を受けました。それを日本で展開できないか、と考えたのです。CANVASは、常にいろいろな人たちとの連携の中で学びの場をつくりたいと考えています。大学にとっても地域貢献になるのではないかと、声をかけましたが、次々と断られて、東京大学だけが「うちでやればいいよ」と言ってくれて。先端科学技術研究センターの駒場のキャンパスで実施したのが始まりでしたね。

― その内容はどのようなものだったのですか。

石戸 子どもたちが3日間、大学に通ってアニメや映画を1本つくるというものです。シナリオを考え、絵コンテを描く。キャラクターをつくる。背景のセットをつくって、撮影する。パソコンを使って編集して、ナレーションや効果音を入れる。学校も住む場所も学年も性別もばらばらの、初対面の子どもたちが4〜5人1組となり、協力しながら、自分たちだけで3日間かけて1つの作品を完成させます。

CANVASのワークショップすべてに共通しているのは、“つくる”ということ。聞いたり探したり学んだりするプログラムも世の中には多数ありますが、私たちが開発・提供してきたプログラムはすべて、つくって、表現する創造型です。

なにかをつくるには、学校の細分化された教科科目の中でのたくさんの学びが必要となります。計算や図形の性質の理解など算数の知識。国語の文章読解や作文、図工や音楽の創造性。もちろん理科や社会の知識。そのような断片的に学んできた知識を統合し、活用する、応用力・総合力が求められます。そして、これまで何のために学んでいたかわからなかったものも、それを活用し、組み合わせて形にしていく過程を通して学ぶ意味を見出すことができる。そして、もっと学ぼうとするようになる。例えばプログラミングでテニスゲームをつくりたい小学生が、ボールの軌道を表現するために三角関数を学び始めました。世界中の子どもに自分の作品を発信して共有し、コミュニケーションするために英語を学び始める子どももいます。

つくりたいもの、表現したいことがあるからこそ、一つ一つの学びの大切さに気がつき、学ぶモチベーションも上がり、さらに次の学びを深めていく。つくりながら学ぶことで、そういう学びの循環が生まれます。だから、CANVASのワークショップでは、「かんじる→かんがえる→つくる→つたえる(→かんじる)」というスパイラルを大事にしていますね。

地域と一緒に

― 多彩なプログラムをつくっていくには、いろいろな方の協力が必要だと思います。どうやって協力者を増やしていったのでしょうか。

石戸 CANVASは子どもたちのクリエイティブ活動を支える場を、産官学連携でつくってきました。学校関係者、ミュージアム関係者、研究者、アーティスト、企業や官庁、自治体の方々など産官学と連携し、大きな運動体として、そのためのプラットフォームをつくるというのがミッションです。活動の第一の主役は子どもたち、次の主役はそれを支えるプレーヤー。各地域の現場が主体となって活動を進めることが大事です。各地の創意工夫と熱意が積み重なることで、日本全体の底上げが図られます。CANVASは、その下支え役。広い運動場を整え、遊び道具を持ち込み、仲間を集め、みんなが楽しく真剣に活躍できるよう、気を配るのが役割です。ですので、各地域で活動が自律分散的に広がる仕組みをつくりたいといつも考えています。その挑戦として、子どもたちのクリアした活動を支える地域コミュニティづくりも行っています。

例えば、子どもたちが地域を紹介する映像をつくる企画の場合、その地域の県、市、教育委員会、大学、テレビ局、地元企業、ミュージアム、観光連盟など、多様なメンバーが参加する地域コンソーシアムをつくります。参加する子どもたちは自分たちが住む地域の歴史・文化・伝統および街並みや自然を再発見する。それらの活動を通じて、子どもたちを含めて市民の世代間交流や、地域社会の産学官相互連携を促進し、ひいては地域の産業や社会の活性化につながる。それを願ってのことです。活動が始まり、目的が共有されると、さまざまな人がさまざまな人を紹介してくれていて、気がつけばたくさんの支援が集まります。それは時間だったり、スキルや知識の提供だったり、場所の提供だったり。そして個人から組織までです。そしてその際も私たちはきっかけを提供する役目。各プレーヤーがそれぞれやる意義やメリットを見出してもらえることを大切にします。

だから同じプロジェクトに携わっていても、メディアは地域貢献として、大学は人材育成として異なる視点で語る。CANVASが行ったのは、みんなが持ち寄れる場をつくったこと。「未来を担う子どもたちにいい学びの環境をつくりたい」という大きな目標がありながらも、サブテーマとして各自が自分たちのやりたいことを持ち込む。そしてその触媒になったのが、間違いなく子どもたちです。彼らは不思議な力を持っています。みんなを明るく笑顔にし、周りの人を巻き込み、社会を元気にする。大勢の人たちを巻き込めたのは、子どもたちの笑顔がそこにあったからだと思っています。

― これだけ違う立場の多様な方々が、CANVASに関わっている理由がようやく理解できました。ワークショップについては、何か最近の傾向はありますか。

石戸 私たちはデジタル時代の新しい学びをファッションショーのようにポップに伝えたいと思い、「ワークショップコレクション」というワークショップの博覧会イベントを2004年から開催してきました。初回は約500人の来場でしたが、第9回目には2日で10万人の子どもたちが来てくれるまで成長しました。全国から100のワークショップが一堂に会する企画です。学校の先生、大学関係者、ミュ―ジアム関係者、アーティスト、各種研究者・技術者、インターネット・テレビ・新聞・教育・ゲーム・通信などの企業、行政関係者、学生、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん。そして主役の子どもたち。みんなでつくっているのが、このイベントです。そこでの傾向を見ていると、7、8年ほど前からデジタルを使ったワークショップの参画が増え、人気も集まるという傾向があります。例えばプログラミング教育も2002年の設立時から続けていますが、当初は人気もあまり高くなかったものの、2010年前後から参加が増え始め、注目を集めるようになりました。

デジタル化へのシフト

石戸 デジタルテクノロジーをベースにした創造・表現活動のさらなる普及を目指し、私たちは2012年にPEG(Programming Education Gathering)をスタートさせました。今まで約50万人の子どもたちにワークショップを行ってきましたが、校外学習ではやはりそこが限界。日本には1,000万人の小中学生がいます。「すべての子どもたちに!」と考えると、学校の学びに入っていかない限りは難しい。その手段の1つがプログラミング教育の必修化でした。そこで必修化を見据えた際に課題となる、授業・カリキュラムの開発、指導者育成、環境整備、プログラミング教育を支える地域コミュニティづくり、ノウハウの共有などに取り組みました。結果、1年間で2万5,000人の子どもに授業を届けつつ、1,000人の先生に研修をし、全国15地域にプロジェクトを推進するコミュニティをつくりました。それは今年度から実現したプログラミング教育の必修化にも寄与したと自負しています。

― 日本はオンライン教育のノウハウが学校に乏しく、コロナ禍で休校中、学びがストップしてしまった例も多いと聞きました。実際はどうだったのでしょうか。

石戸 残念ながら、学校のICT環境整備面で日本が後進国であったのは事実です。私たちは、メディアラボの100ドルパソコンに影響を受け、2005年に、入学したら子どもに1人1台、パソコンを持って学んでもらう「ランドセルPC」という案を提案しました。そして2009年、「デジタルランドセル構想」として政府にペーパーを提出。すると、2010年には、1人1台情報端末を持って学ぶ環境を2020年までに整備することが政府目標になりました。しかし、それでもなかなか進まなかったのが日本の教育情報化です。

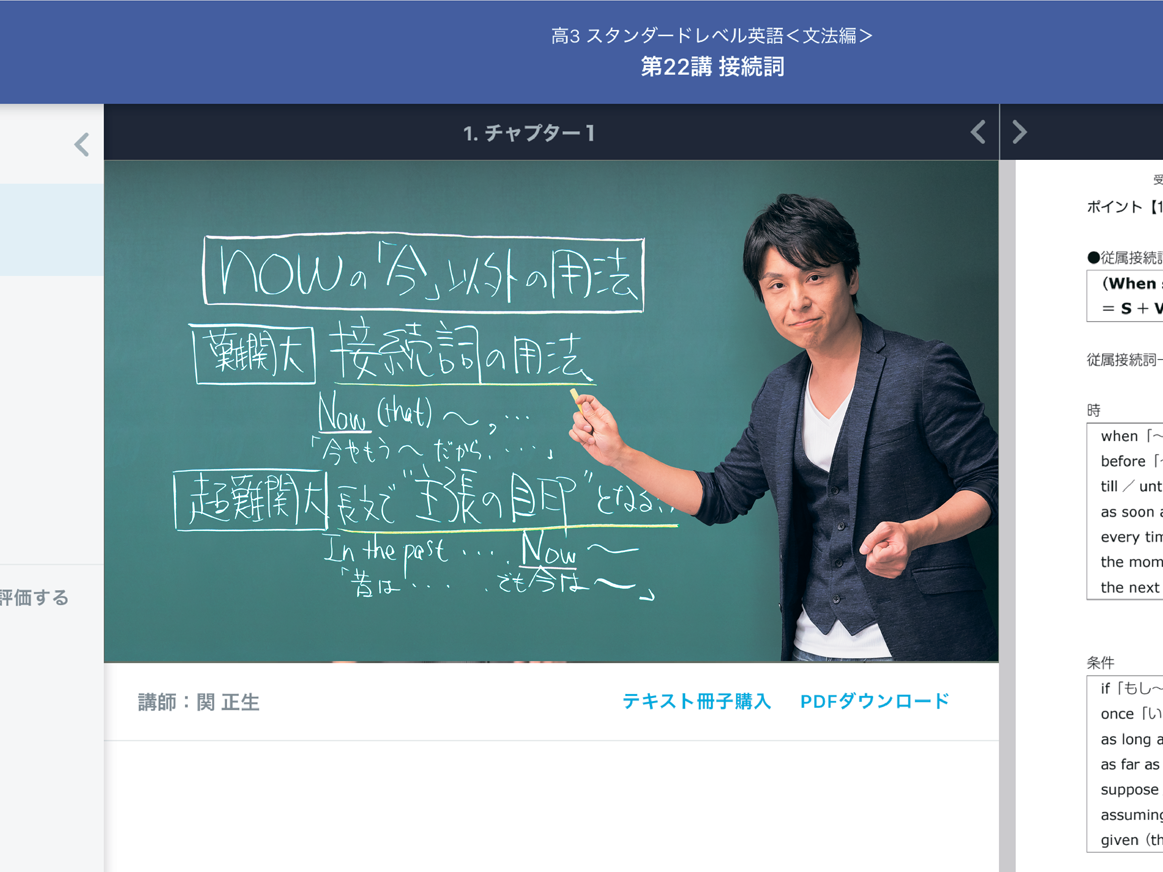

結果、コロナ禍において、4月時点の文部科学省の調査では、双方向型のオンライン授業ができた学校は5%止まり。一方、私たちがヒアリング調査をした海外では、Zoomを使って通常の時間割どおり授業を実施したり、テレビの1チャンネル丸ごと教育番組にして毎日授業を流したり、動画を見て課題をメールで提出したり、創意工夫をしてオンライン授業を提供していました。日本の出遅れは明らかです。今回、社会全体が「教育現場はSociety5.0どころかSociety4.0にも至っていない」という事実を知ったのではないでしょうか。

これまでの工業社会においては、日本は世界に誇る教育を提供してきました。公教育コストのGDP比において日本はOECDの最下位であるにもかかわらずです。それはひとえに学校の先生方が優秀で、情熱を持って子どもたちの学びをつくってきたおかげです。しかし、その成功体験が強すぎて、変わる必要性を感じられなかった、あるいは変われないでいた。

でも、今ようやく日本中が、日本の学校教育について危機意識を共有できたのかなと思います。それはICT導入だけの話ではなく、「従来の教育が時代に合わなくなっているのでは」といった認識です。技術が進化すれば社会は変化し、社会が変化すれば、そこで生きていく人たちに求められる力、そして学びも当然変わるべき。それに気づかされたのだと思います。

学びの楽しさを発見する

― 今後、子どもたちの、より主体的な学びを実現するには何が必要だと思いますか。

石戸 やはり“つくりながら学ぶ”ことではないでしょうか。例えば、プログラミングの授業を行った先生方から一番よく聞かれるのが、「子どもたちが自分で手を動かして試行錯誤しながら学ぶことで、主体的に学習する姿勢が育まれた」という声です。手足を動かして考えることで、思考が身体化する。抽象的な思考から一歩飛び出し、自分でも気がつかなかったことに気づかされ、アイデアを生み出しやすくなる。そのような経験は誰もが持っているのではないかと思います。情報というのは覚えるだけでは定着せず、それを自分の中で咀嚼して利活用できるようになって初めて“知識”として蓄積されていきます。得られた情報を俯瞰し、再構築し、そして自分の文脈の中で表現をする。そうして表現されたものだけが役に立つのだと思うのです。実際にカタチにするという作業は、得られた情報、思いついたアイデアを整理するのに非常に有効な方法です。そして何よりもそれは楽しいこと。自分でやってみて、ロボットが動いた瞬間の心の高鳴りや高揚感は、きっとモチベーションになる。自分のアイデアが形になった喜びを知っていれば、もっとやりたいと思うはずです。

そもそも遊びと学びは一体のものでした。新しいことを発見すると、子どもたちの顔がぱぁっと明るくなります。遊びが学びと本来同じであることは、それらを見ているとよくわかります。そして子どもたちは、どこでも遊び、そして学びます。家でも公園でも道路でも押し入れでもキッチンでも。すべての空間が、彼らにとってはラボなのです。ここを押すとどうなるのだろう?

これをつなげるとどうなるのだろう?

たくさん実験をして、たくさんの試行錯誤を経て、たくさんのことを学んでいるのです。

大人ができることは場とツールを提供するだけ。そうすれば子どもたちは自然と学ぶ。そう考えています。

― 何か好きなことを見つけることから、すべてが始まるのかもしれませんね。

石戸 そう思います。だからワークショップコレクションでは、造形、デザイン、映像、音楽、身体、サイエンス、数、ことば、国際交流、環境など幅広い分野のワークショップを提供します。その中で1つでも2つでも好きだと思うもの、得意だなと思えるものに出会えたら、そこから自分で探求すればいい。最終的な選択は子ども自身がするのです。私たちはその出会いのきっかけを提供できればと思っています。

― プログラミングの必修化も同じ考え方でしょうか。

石戸 プログラミングも学校外で実施していると、そういう情報を入手でき、参加できる環境の子どもにしか届きません。しかし、すべての子どもたちに届けたいと考えると、必修化は必須です。プログラミングについては、私は「読み書きプログラミング」の時代で、基礎教養だと捉えています。私たちはコンピュータに囲まれた生活をしています。コンピュータが他の領域と違うのは、四角いパソコンという枠を超え、小さくバラバラになり、あらゆるモノ、分野、環境に溶け込み、定着し、それらを制御していること。仕事にも勉強にも買い物にも、コンピュータやネットが入ってきています。つまり生活・文化・社会・経済のあらゆる場面で、私たちの生活をコンピュータが支えており、それらの仕組みはすべてプログラミングによって生まれているのです。その基本的なメカニズムを習得することは、どのような人にも必要な基礎能力だと思います。

しかし一方で、コンピュータはツールにすぎません。大事なのは、それを使って何を表現し、何を伝えたいかというコンテンツ、中身です。だからよく「プログラミングを学ぶ」ではなく「プログラミングで学ぶ」という言い方をしていますが、プログラミングを通じて、クリエイティビティとコミュニケーション力を育んでもらえたらと思っています。

― プログラミングを知ることで可能性が広がる、世界が広がるということですね。

石戸 そうだと思います。もともと技術は人間の力を拡張するものとして登場します。もっと遠くを見たい、もっと遠くの人と話をしたいなど。デジタル技術も同じです。子どもたちは自分たちの力を拡張するツールとして使いこなしています。世界中の知識にアクセスする、世界中の人にアイデアを発信する、世界中の人と協働する、自分のアイデアをカタチにする。実際に私たちの子どもの頃では考えられなかったほど、広い視野を持ち、広い世界で活躍する小中高校生たちもたくさんいます。プログラミングという武器を手に入れ、自らの創造力を発揮して、大人も驚くような作品をつくったり、発明品を開発して特許をとったり、もしくは友達と一緒に学生のうちから起業したり。子どもたちの活躍にいつも驚かされています。

教育をゼロから再デザインしたい

― 石戸さんはCANVASの活動以外にも大学の教員や企業の役員、政府の委員、さまざまな活動をされています。それを貫く理念というのは、何になるのでしょうか。

石戸 「子どもの創造力、コミュニケーション力を育む活動」ですね。それを実現する方法として、必要な組織体を自らつくったり、別の組織に参画したりしてきました。

初めにCANVASをつくり、学校教育に展開する手段としてデジタル教科書やICTを導入する際にデジタル教科書教材協議会を設立。そこで提言してきたことも、今、デジタル教科書等に関する法制度の整備やプログラミング教育の必修化、さらにはそれらを含む教育情報化推進法の整備、GIGAスクール構想の始動などにより、ようやく動きつつあります。しかし、それは世界標準へのキャッチアップにすぎません。ICT教育後進国からの脱却と同時に、世界最先端の教育の創造が必要なのです。そこでその実現を目指す器として、2008年に新たに「超教育協会」を設立しました。31の業界団体に参画していただき、活動を始めたところです。

― では今後、石戸さんが特に力を入れたいのは、この超教育協会をベースにした活動になるのでしょうか。

石戸 そうですね。Society5.0を迎えるにあたり、改めて、教育をリデザインする必要があるのではないか。そしてそれは、全ての学習者を主体としたデザインであり、従来の学校の枠を取り払った学びの場「超教育」を構想する試みではないか。この分野に関心のある多くの産官学、オールジャパンの叡智を集結し、行動を起こすことが重要ではないか。そのような考えのもと、超教育協会は活動しています。

IoT、ブロックチェーン、AIなど超スマート技術の導入は、教科・試験・学校など、学びの内容・環境・評価を問い直すような変化をもたらす可能性がある。例えば、AIが教科を横断する超個別学習を実現させるでしょう。するとカリキュラムの再編成が求められる。また検定や学習指導要領の内容や存在が問われるようになる。ブロックチェーンで学習履歴を全て蓄積すれば、試験をする必要がなく、入試が廃止されるかもしれません。そうした変化により、学年や学校など、教育機関の枠を超える学習環境をデザインできるようになり、学校制度のあり方自体、問われることにもなり得ます。

そこで、超教科・超試験・超学校を「実装」する産学連携プラットフォームを構築しよう。国内外の幼児教育、初等中等教育、大学、生涯学習を横断する教育機関と、民間企業の連合体により、世界最先端の学びの場を創出しよう。それが超教育協会のチャレンジです。

変化するために学び続ける

― 現在、CANVASの活動はリモートが中心ですが、今後もオンラインの活動には力を入れていかれますか。

石戸 そうですね。当初はワークショップコレクションをオンラインで生配信していたのですが、やはり一方通行だったので、オンライン専用のワークショップ、「オンラインワークショップ」という新分野を確立すべく進めています。オンラインワークショップの開発だけではなく、その普及を目指し「オンラインワークショップコレクション」も開催。初回にもかかわらず約100のオンラインワークショップが集まりました。

オンラインならではのメリットを出すために、カリキュラムは完全につくり替えるしかありません。例えば、大学のキャンパスなどで行うリアルなワークショップのいい点は、子どもたちに緊張感やワクワクする感覚など、非日常感が生まれること。一方、オンラインワークショップは基本的に家でやるもの。日常の延長にある分、探求もまた生活の中で継続できるようなものに、コンテンツをシフトさせています。

先日、「野草を探してみよう」といったオンラインワークショップを開催しましたが、そのときもいわゆるミッションシートを作成し、それを子どもたちに事前に郵送して、変わった形の葉っぱとか、ざらざらした葉っぱとか、そういうものをいろいろ集めてもらいました。

コロナで外出自粛中は近所を散歩するぐらいしかできなかったのですが、ミッションが与えられるとそれが一気に冒険になる。そして素敵な葉っぱを写真に撮るなどして、みんなで共有する。今までリアルなイベントに参加できなかった地域の子たちも参加して、自分の地元の周りの葉っぱを共有しているだけなのにすごく多様でした。中には一つ「これ、何だろう」となった珍しい植物の葉も見つかって、調べるとヒメフウロ(姫風露)という関東では見られない絶滅危惧種だったり。そんな予想外の展開もあり、「イベント終了後にもう一回、散歩に行きました」と保護者からの連絡があるなど、概して好評でした。

― CANVAS自体がこういう状況下でも、常に進化されているとすごく感じました。やはり変化に対応する力は、これからの子どもにも必要なのでしょうね。

石戸 そのとおりです。「変化に適応する力」、そしてそのために「変化を楽しむ力と学び続ける力」が最近は特に肝要だと感じています。

学びの楽しさや学び方を知っていれば、生涯にわたり学び続けることができる。つまり、どんな新しい技術が出てきても、学び続ける力さえ持っている子は変化に適応できるはずです。

今回のコロナ禍でも大勢が変化を求められ、それぞれ独自の楽しみ方を見出してきました。例えばテレビ番組ではリモートドラマが生まれたり、オーケストラが遠隔セッションを始めたり、楽しみながら変化に適応する。そうして新しいものをつくり出していく力が、ますます大事になってくるはずです。

私は「Imagine & Realize」という言葉を座右の銘にしていますが、それは私がメディアラボのときにお世話になった、「STEAM教育」(従来の科学・技術・工学・数学に芸術・教養の要素を盛り込んだ教育)を推奨されているジョン・マエダ先生がよくおっしゃっていた言葉。日本語にすると共に“そうぞう”、「想像と創造」となります。

つまり頭で考えているだけでは駄目で、必ず何か形にする、実行することが大事です。それを子どもたちにも伝えたくて、だからこそ私たちが新しい学習環境、子どもたちの遊びと学びの場を常にImagine & Realizeし続ける必要があるんじゃないかと思っていますね。

正解のない時代を生きる

石戸 保護者の方に「どんな職業が残ると思いますか」「どんな職業を目指させるといいですか」という質問を受けることがあります。確かに、今の子どもが大人になる頃には、現存する仕事の半分くらいがなくなっているかもしれません。しかしこれまでも、ずっとそうでした。産業革命のときにも、機械に仕事を奪われることを危惧した人たちによる機械打ち壊し運動が起こりました。しかしその後、我々の生活はどうなったでしょうか。私たちの生活は当時と比べてもとても豊かに便利になったのではないかと思います。そして、これまでも多くの仕事がなくなったけれど、たくさんの新しい仕事も生まれました。今後も生まれ続けるでしょう。今の子どもたちは新しい仕事を自らつくり出していく世代です。

これからの多元的で新しい社会を実現していくのは、子どもたち。未来を想像し、創造するのは、生まれながらネットを駆使し、生まれながらデジタルに暮らすデジタルキッズたちです。世界中の子どもたちがつながって、新しい表現や、豊かなコミュニケーションを生み出し、新しい世の中を築いていってほしい、そう願います。