飲みニケーション喪失、職場の人間関係はドライに

かつてサラリーマンの日常でもあった「飲みニケーション」は、働く人のライフスタイルの変化や企業経営の効率化の下で、影を潜めつつある。特に新型コロナウイルス感染症の流行以降は、激減してしまった。

長期雇用が主流の日本企業には、もともと、飲みニケーションのほかにも、経営者が社員を家族と見なし生涯面倒を見る「家族主義」や、それと表裏一体でもある、人間関係のしがらみを超えているのに対し、日本はわずか5.0%しかない。「上司や同僚の誘いは断りにくい」も他国では20%を超えているが、日本は10.1%に留まっている。

つまり、アメリカやフランスなど他国の職場のほうが、日本企業の職場よりも、よほど家族主義で、しがらみが強い。「仕事が終わった後に、上司や同僚と飲みに行く」も日本は31.6%で、最も少ないデンマークの31.5%とほぼ同じ水準。いまや日本の職場における飲みニケーションは少ないのだ。

一方、デンマークやアメリカ、フランスの欧米諸国では、「仕事中に歓迎会、送別会、パーティを行う」が40%を超えており、が強いという特徴があった。

ところが、筆者らが民間企業で働く30~40代を対象に、日本、アメリカ、フランス、デンマーク、中国の都市部で調査を行ったところ、日本企業の職場は他国の職場に比べて、家族主義やしがらみといった特徴がない4 4ことが明らかになったのである。

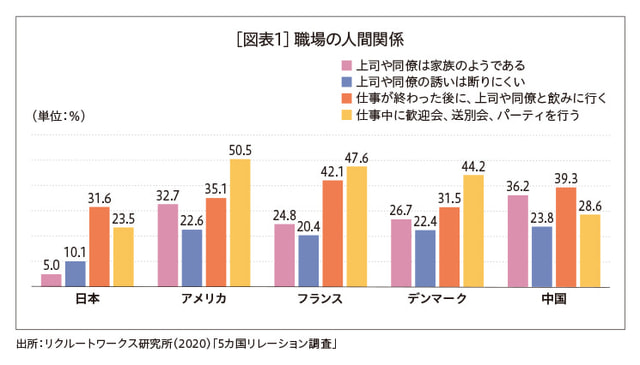

各国の「職場の人間関係」の特徴をまとめたのが[図表1]だ。「上司や同僚は家族のようである」の割合は、日本以外の国々では20%を超えているのに対し、日本はわずか5.0%しかない。「上司や同僚の誘いは断りにくい」も他国では20%を超えているが、日本は10.1%に留まっている。

つまり、アメリカやフランスなど他国の職場のほうが、日本企業の職場よりも、よほど家族主義で、しがらみが強い。

「仕事が終わった後に、上司や同僚と飲みに行く」も日本は31.6%で、最も少ないデンマークの31.5%とほぼ同じ水準。いまや日本の職場における飲みニケーションは少ないのだ。

一方、デンマークやアメリカ、フランスの欧米諸国では、「仕事中に歓迎会、送別会、パーティを行う」が40%を超えており、日本の23.5%とは大きな開きがある。歓送迎会やパーティは、社員同士の親睦を深め、コミュニケーションを円滑にする。特に業務時間内にそれらを行うことは、職場が人間関係を大切にするというメッセージになる。

以上から、日本では、仕事が終わった後のコミュニケーションも、業務時間内の懇親もどちらも少ない職場が増えているといえる。

不満だらけでも、会社を辞められない

日本企業の職場の人間関係は、いまや相当ドライで、社員同士の関わりが希薄になっている。なかには殺伐としている職場もあるのではないか、という危惧も湧いてくる。

実際、この調査では、社員と企業の関係は “Win-Win”どころか、日本は“Lose-Lose”になっているという悲しい現実もまた明らかになった。

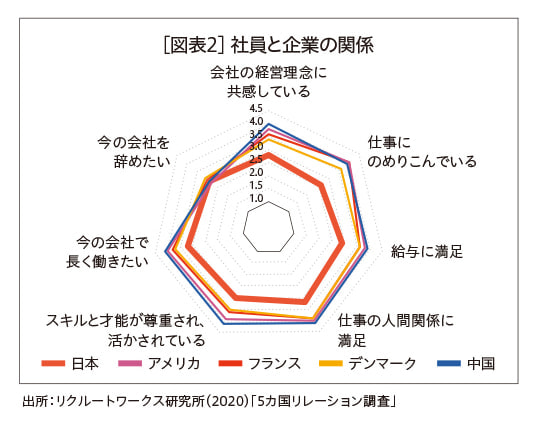

各国の「社員と企業の関係」をまとめた[図表2]をご覧いただくと、一見して、レーダーチャートの波形が、日本だけ小さいことに気づかれるだろう。

日本人は他国に比べて、「会社の経営理念に共感している」「仕事にのめりこんでいる」といったエンゲージメントが低いだけでなく「給与に満足」「仕事の人間関係に満足」もしておらず、「今の会社で長く働きたい」とも思っていない。個人は働き方に不満があり、企業は社員のエンゲージメントを得られていない。

個人、企業どちらにとっても残念な状況になっている。

しかも[図表2]はさらに衝撃的な事態を示している。日本は他国よりエンゲージメントや満足度の割合が低いにもかかわらず、「今の会社を辞めたい」という項目だけは、他国と差がないのである。

通常、仕事や働き方に不満が多ければ、「今の会社を辞めたい」の割合は高くなる。特に前述したように、日本は[図表2]のすべての項目で他国よりも値が低い。であれば、「今の会社を辞めたい」は他国よりも突出して高くなるはずだ。

にもかかわらず、日本の「今の会社を辞めたい」は、他国と同じ。このことが意味するのは、日本では社員は不本意な状態で働いていながらも、「会社を辞めたい」とは思わない、もしくは、思うことができない、ということである。

背景には、雇用が安定していた日本では、海外のように仕事を移ったり、起業したりする環境が十分に整っていないことがある。給与やポジションが高くなる好条件での転職や、独立・起業のリスクを取るのが難しく、仕事を変えたくても変えることができないのだ。労働市場が未成熟な日本では、不本意な状態にあっても、社員は仕事を辞められず、企業に「ぶら下がる」ことを選ばざるを得ないのである。

社員のエンゲージメントを高めるのは「対話」

不満があっても辞められない個人。エンゲージメントが低い社員に依存される企業。この関係性は、個人にとっても、企業にとっても望ましいものではない。

個人は、満足度が低い職場より、満足度の高い職場で働くほうがよいに決まっているし、企業の側も社員に対して、「会社に居続けるのであれば意欲的に頑張ってほしい。やる気がなく、不満が多いのであれば辞めてほしい」というのが本音だろう。とはいえ、日本ではアメリカのように、企業の意向だけで社員を辞めさせることはできない。転職や起業の環境が整うのにも、まだまだ時間がかかる。

だとするなら、今の雇用関係のままで、個人が満足度高く、前向きに働ける方法を探る必要がある。個人と企業が健全な関係を築くために、いったい何ができるのだろうか。

社員と会社の発展的な関係をつくるのが、前述した「エンゲージメント」である。キャリアの成長や将来の展望につながる環境であれば、社員のエンゲージメントは上昇することがわかっている。また、職場の人間関係が良好で、学びや新たな機会につながる社外の人間関係が充実していることも、エンゲージメントを高める(1)。

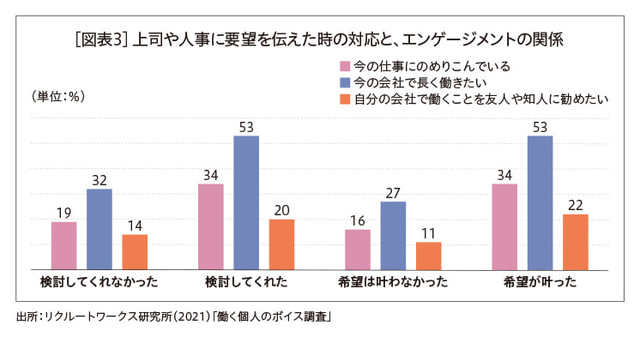

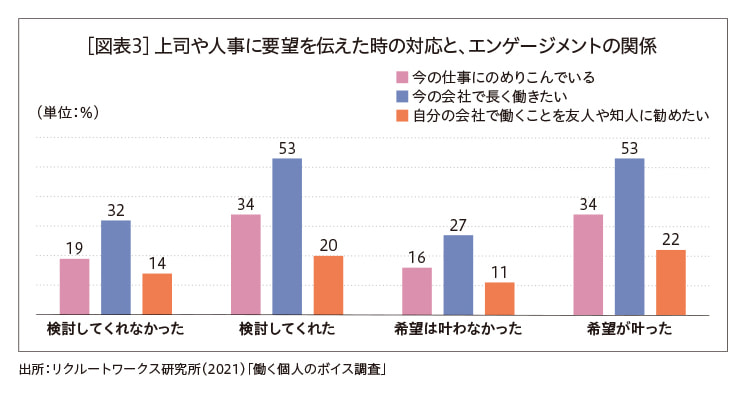

加えて、社員の希望に、上司や人事が向き合うことがエンゲージメントを高めるのもわかっている。[図表3]は、働く上で一番重視している項目について、上司や人事に要望を伝えたときの対応と、社員の仕事に対するエンゲージメントなどの関係をまとめたものだ。

社員の要望に対して、「検討してくれなかった」よりも「検討してくれた」のほうが、また「希望は叶わなかった」より「希望が叶った」のほうが、「今の仕事にのめりこんでいる」だけでなく、「今の会社で長く働き続けたい」「自分の会社で働くことを友人や知人に勧めたい」という割合が、顕著に高いことを確認できる。

その一方で、「検討してくれた」と「希望が叶った」で、「今の仕事にのめりこんでいる」「今の会社で長く働き続けたい」「自分の会社で働くことを友人や知人に勧めたい」の値の差はほとんどない。

よって、企業は社員の要望に耳を傾け、対応を検討することが、要望にすべて応えられないにせよ、社員のエンゲージメントを高めるのには有効なのだ。

社員が声を上げる海外、声を上げない日本

企業は社員の要望に耳を傾けることが重要なのであって、必ずしもそれを実現する必要はないという[図表3]の結果から、「要望を叶えなくてもよく、聴くだけでよいのであれば、簡単だ」と思われたかもしれない。

しかし、問題の本質は、もっと深い所にある。というのも現状、日本の職場では、社員は働き方に対する要望を上司や人事に伝えることそのものができていないのだ。企業が要望に応えられていないのではなく、その手前で、社員が企業に要望を伝えられていない、もしくは、上司や人事が要望をいうことを封じているのである。

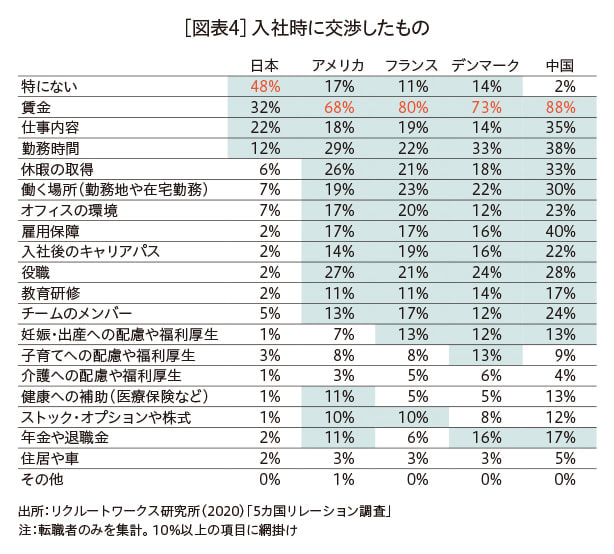

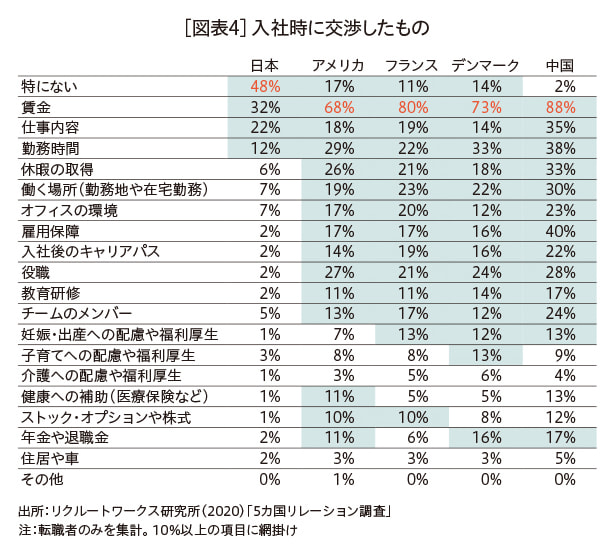

例えば[図表4]は、企業に入社する際に、個人がどのような条件交渉を行ったかの5カ国比較の結果だ。条件交渉項目の1位は、他[図表4] 入社時に交渉したもの国では約7割以上が「賃金」なのに対し、日本だけは「特にない」で約5割となっている。

また、転職者の10%以上が交渉している網掛けの項目は、日本以外の国々では10以上あるのに対し、日本は「賃金」「仕事内容」「勤務時間」のわずか3つ。賃金・仕事内容・勤務時間は、労働契約の根幹でもあり、確認するのが当然であることを考えれば、日本ではその人ならではの事情や希望に基づく、個別の交渉やすり合わせはほとんど行われていないといえるだろう。

筆者が行った他の分析でも、日本の労働者が労働条件や働き方に関して積極的に企業に要望を伝えているという結果は得られておらず(2)、日本の労働者は、働き方に関する要望を企業に伝えることができていない。

もちろん、働き方に対する不満や希望がなければ、あえて要望を伝える必要はない。しかし、[図表2]で示したように、日本は他国に比べて働き方に対する不満は高いのだ。にもかかわらず、要望を伝えていないとは、日本の職場では社員の我慢が蔓延していることになる。

いじめやパワハラにもつながる「忍耐力」

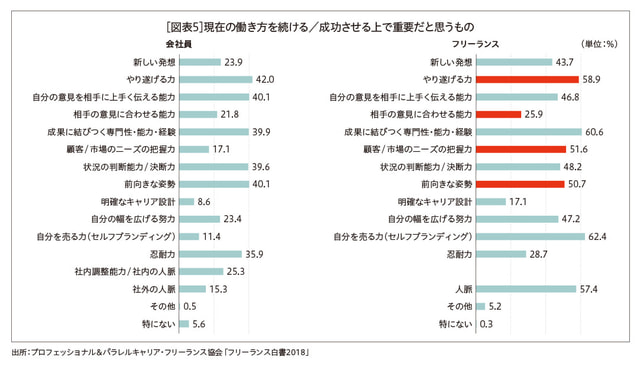

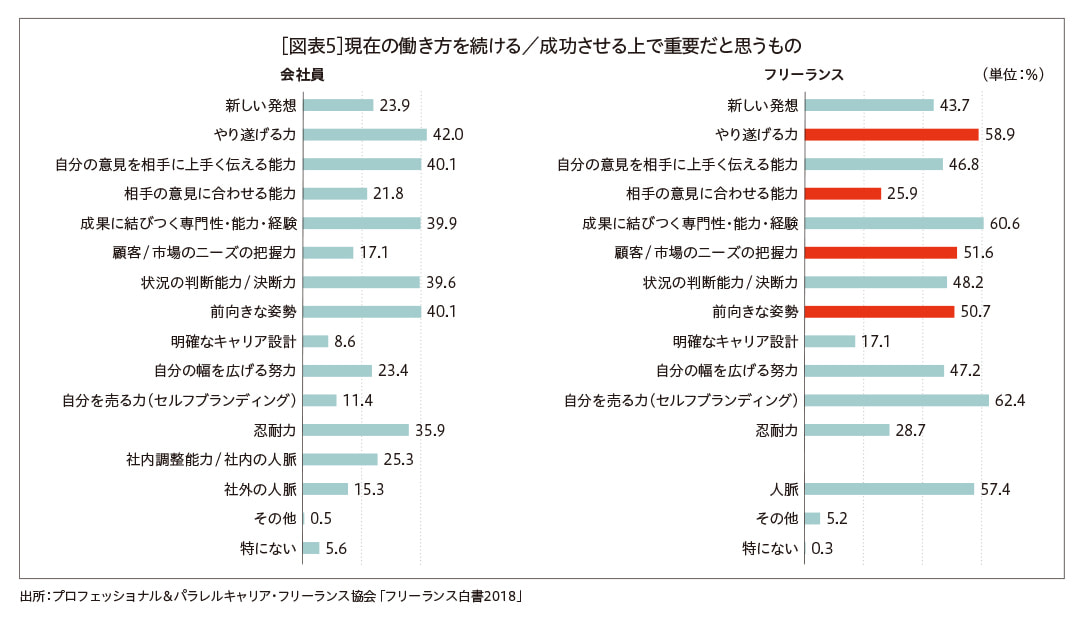

実際、日本企業で働く会社員が、我慢を是としていることを示すデータがある。会社員とフリーランスで、「現在の働き方を続ける/成功させる上で重要だと思うもの」がどのように違うのか、フリーランス協会がまとめたのが[図表5]だ。

全15項目のうちほとんどの項目で、会社員よりもフリーランスのほうが割合が高く、会社員のほうがフリーランスよりも高い項目は、なんと1つしかない。

特に「新しい発想」「成果に結びつく専門性・能力・経験」「顧客/市場のニーズの把握力」「自分を売る力(セルフブランディング)」などでは、フリーランスのほうが会社員より2割以上高くなっている。企業に雇用されて働く会社員より、事業者として独立して働くフリーランスのほうが、高いスキルが必要とされるのだ。

そんな中で、唯一、会社員のほうがフリーランスよりも割合が高かった項目。それが「忍耐力」である。会社員の35.9%が、現在の働き方を続ける/成功させる上で、忍耐力が重要だと考えている。

雇用されて働き続けるには忍耐力が重要と聞いて、読者の皆さんはどう思われただろうか。せっかく手に入れるなら、専門性や経験、マーケティング能力や人脈など、フリーランスの人たちが重視している項目のほうが、よほど今後のキャリアに活きそうに思うのではないだろうか。

それに加えて、過度な忍耐は不健全な職場をつくり出す。もちろん、仕事をする上では我慢が必要な場面は少なからずある。その時は嫌々対応したことが、後になって役に立ったと思うこともあるだろう。だから、我慢のすべてが悪いわけでは決してない。

それでも、今の日本企業の職場では、忍耐を過度に要求・強制されることが珍しくない。個別労働紛争の相談内容では、「いじめ・嫌がらせ」が9年連続で最多であり(3)、厚生労働省の調査では、企業の約5割でパワハラの相談があると回答している(4)。企業のパワハラに対する法規制が強化されたのも、記憶に新しいところだ。

言葉にしなくてもよかった4つの理由

日本の会社員は、不満があっても、なぜ自身の希望を声に出して伝えないのだろうか。考えられる要因は4つある。

第1に、アメリカやフランスなどはローコンテクストなコミュニケーションが一般的なのに対し、日本は最もハイコンテクストな文化を持つ国だからだ(5)。

ローコンテクストの文化では、メッセージの大部分が言語により伝達され、言語には伝えたいことや本音が込められ、会話の量も多い傾向がある。

一方、ハイコンテクストの文化では、明確な表現を避け、文脈から互いに相手の意図を汲み取る。言葉は必ずしも本音を伝えておらず、会話の量も少ない傾向がある。ハイコンテクストな文化では、「察する」「空気を読む」ことが求められ、「話さなくてもわかる」「以心伝心である」ことが評価されるのだ(6)。

つまり日本では、自身の希望を言葉ではっきりと伝えるよりも、それとなく伝えるほうが好まれるのだ。

第2に、ジョブ型雇用の海外諸国では、「この仕事(ジョブ)に、この労働条件で就く」就職が一般的なのに対し、日本的雇用では「この会社に入って、人事異動も受け入れながら、定年まで働く」という就社が主流だからだ。

就社だと、会社全体で定められた人事制度や賃金制度の下で働くことになるため、労働条件に関する個別のすり合わせの重要性が低くなる。

第3に、労働市場の流動性が低いことも、個人の発言を難しくしている。日本では「突然会社を辞めることになっても、希望の仕事に就ける」という離脱オプションを持っている人ほど、職場で働き方に関する要望の声を上げやすいことがわかっている(7)。

第4に、「我慢してきた人は、相手にも我慢も求める」という再生産の構造があるからだ。

仕事の成功や自身の成長のためには努力が不可欠。そう信じて過去に我慢することで成功・成長してきた上司や年配者は、良かれと思って、部下や後輩に我慢を求める。仕事には我慢が不可欠との信念を持つ上司に、部下が不満や希望を伝えても、「甘えている」「厚かましい」と否定されてしまう。声に出して要望したことによって、異動させられるなど、不利益な扱いを受ける可能性もゼロではないだろう。

しかし、ワークスタイルやライフスタイルは多様化し、キャリアパスも就社から就職(ジョブ型雇用)に変わりつつある。また、グローバル化が進み、異なる価値観や文化で育った外国人と共に働くことも増えている。ハイコンテクストなコミュニケーションが通用する、文化や価値観、労働条件の同質性は、もはや前提にできない。

いまや、個人は働き方の希望を言葉にして伝え、上司や人事もまた社員一人一人の希望に向き合う必要が生まれているのである。

社員の発言を促すのは、企業の働きかけ

まとめると、日本では現在、社員は不満があっても辞めることができず、企業はエンゲージメントが低い社員であっても雇い続けなければならない、というジレンマが発生している。職場の中で、社員の不満が解消され、意欲が高まるようにしていくためには、まずは社員の働き方やキャリアに対する不満や要望を聞く必要がある。だが、日本の職場では希望を言葉にして伝えるという風土がない。

ではどうすれば、社員は自身の希望を上司や人事に伝えられるようになるのだろうか。

社員が要望を伝えない理由は、上位から、「伝えても意味がないと思ったから」60.1%、「伝えると嫌がられるから」22.5%、「伝えるタイミングがなかったから」16.5%、「職場で個人の意見を言うべきではないから」15.7%、「伝えると自分の評価が下がるから」12.4%、「誰に伝えればよいかわからなかったから」10.2%である(8)。

伝えても意味がないからが約6割と突出して多く、伝えると嫌がられる、伝えると評価が下がることを懸念している人もそれなりにいる。上司や人事が受け身で待っていても、社員は要望を言うようにはならないのだ。

実際、あるグローバル企業で、こんな話を聞いたことがある。

その企業では、社員が事業に対する意見や職場の問題点を経営に伝える「目安箱」を設置したものの、海外の支社に比べて日本支社だけが際立って投稿数が少なく、グローバルの経営会議で問題になったという。

そこで日本支社では、経営側から社員に「積極的に意見を投稿してほしい。それによって不利益になることはない」と、繰り返し周知してようやく、投稿件数が増えていったそうだ。社員が意見を表明することを経営側は求めている、というメッセージが浸透して初めて、社員は意見を述べるようになるのである。

このように、もともとハイコンテクストな日本において、ましてや社員が人事制度などに関して意見を言う風土がない企業において、社員一人一人が要望を上司や人事に伝えるのは簡単ではない。特に働き方に関する要望は、個人的なことでもあるため、社員側はいっそう躊躇する。

社員の要望と向き合うには、企業のほうから社員の発言を促す働きかけをしていかなければならない。

会社の制度より職場の風土が大切

社員が上司らに伝えていないものの、内心不満を持っている項目は、数が多い順に、「賃金」「労働時間や休暇取得」「仕事内容」「雇用の安定性」「一緒に働くメンバーや上司」だ。一方、不満があったときに「こうしてほしい」と要望できている項目は、数が多い順に、「賃金」「仕事内容」「労働時間や休暇取得」「一緒に働くメンバーや上司」「雇用の安定性」である(9)。

順番は多少違うが、上位5項目の内容は同じ。これらは[図表4]の5カ国調査の上位項目とも重なっている。つまり、賃金、労働時間、仕事内容、同僚や上司、雇用の安定性が、働く上で特に大切なのだ。

日本企業においては、賃金や労働時間、雇用の安定などのたいていの人事制度は、全社的に整備されている。例えば労働時間や休暇取得に関しては、慢性的な長時間労働を防ぎ、休暇取得を促すような施策を講じる企業が増えている。

しかし、これが本社の意図どおりに運用されているかとなると、部門管理者の考えやこれまでの慣習によって、趣旨どおりに運用されている職場もあれば、それとは正反対の運用がなされている職場もあるのが現実だ。そのため、社員に話を聞くと、「会社が制度を設けていても、それを活用できない」という実態が吐露されることがある。

このようなことは、転職時にもしばしば起きる。採用面接の段階では、企業の方針としてさまざまな人事制度、例えばワーク・ライフ・バランスやキャリア形成支援の施策などが紹介されるものの、いざ入社すると、直属の上長はそのような知識や認識を持っておらず、社員は期待していたのに、活用できなかったりする。

つまり、企業の制度と職場の風土が一枚岩になっておらず、隔たりがあることが少なくないのだ。

しかしながら、社員一人一人が満足度高く働くには、社員それぞれの希望や事情に応じた対応が求められる。全社的に制度が整備されているだけでは不十分で、むしろ職場の上司が個別の事情に配慮してくれたり、同僚が理解・協力してくれたりするほうが、本人にとってははるかに重要だ。

好循環は、上司と部下との「1:1」の関係から

近年、働き方改革が進み、企業は積極的にその多様化に取り組んでいる。社員がそれらを享受できるようにするには、職場の風土もまた変えていく必要がある。職場の風土をつくっていくのは、管理職にほかならない。

管理職が部下の発言を促し、要望に耳を傾ける。企業の人事制度で活用できるものは積極的に活用する。それでも対応できない場合は、個別の配慮や融通でどうにか切り抜ける。

杓子定規な対応ではなく、情に厚い対応をされた部下は、上司に恩義を感じるもの。そして、それが巡り巡って、組織に対する忠誠心となり、仕事に対するエンゲージメントになっていくのだ。

働く人の多様化が進むと、上司と部下の対話は個別化していく。社員一人一人に対して「1:1」で向き合う上司の姿勢が、社員と組織の“Win-Win”な関係をつくっていくのである。

〈注〉

(1) リクルートワークス研究所( 2020)「マルチリレーション社会」

(2) 中村天江(2019)「『同一労働同一賃金』は企業の競争力向上につながるのか?──待遇の説明義務に着目して」『日本労働研究雑誌』No.706、リクルートワークス研究所( 2021)「働く個人のボイス調査」

(3) 厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

(4) 厚生労働省「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査」

(5) Ferraro, Gary P., 1989, The Cultural Dimension of International Business, Prentice Hall.(江夏健一・太田正孝監訳、IBI国際ビジネス研究センター訳『異文化マネジメント』同文館、1992)

(6) 藤本久司(2011)「文化の類型とコミュニケーションギャップ」『三重大学人文論義』28号

(7) 中村天江(2021)「なぜ日本の労働者は低賃金を甘受してきたのか:ボイスメカニズムの衰退と萌芽」『一橋ビジネスレビュー』2021年春号

(8) リクルートワークス研究所( 2021)「働く個人のボイス調査」

(9) リクルートワークス研究所( 2021)「働く個人のボイス調査」