はじめに

我々は個人の能力という点で、できることに限りがある。その限界を克服するために、組織が存在する。組織とは、個人の能力限界を克服するための協働システムである。我々の社会の歴史的な発展は、組織の存在なくしては語れない。

しかし、少なくとも日本において、組織が果たす役割、組織がもたらす成果、そして組織という存在自体への信頼性が、低下しているように思われる。組織の健全性、組織の効率性、そして組織の創造性のいずれをとっても、日本において組織のあり方が問われているように思われる。具体的な事例には枚挙に暇がない。たび重なる会計不正や組織不正、繰り返される組織事故、職場における差別やハラスメントはその一例である。

予測不可能で制御不可能な危機への対処という点でも、日本の組織は課題を抱えている。長年その必要性や重要性が叫ばれつつも、全く普及しなかったテレワーク(リモートワーク)も、経営者による主体的な選択の結果ではなく、コロナウイルスの世界的流行という外的環境の変化が普及の契機となっている。状況を見て判断する、決定しないことを決定する、という意思決定がもたらす結果は、現状への追従である。一貫した方針が欠如した弥縫策(びほうさく)は、あらゆる組織で散見される。協働システムとしてのみならず、意思決定システムとしても、日本の組織運営のあり方を見直す必要がある。

問題の所在

成長の壁

もっとも、日本において観察される一連の組織的課題は、近年になって顕著に観察されるようになったわけでもないし、バブル経済崩壊後に顕在化したわけでは必ずしもないことに注意が必要である。その兆候はすでにバブル経済崩壊前に観察されていたのである。

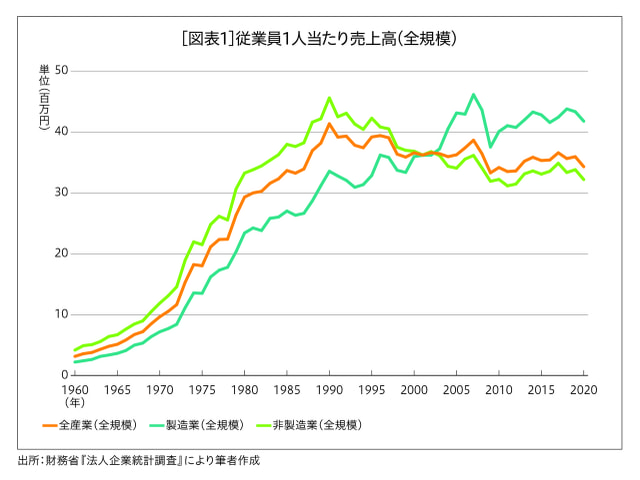

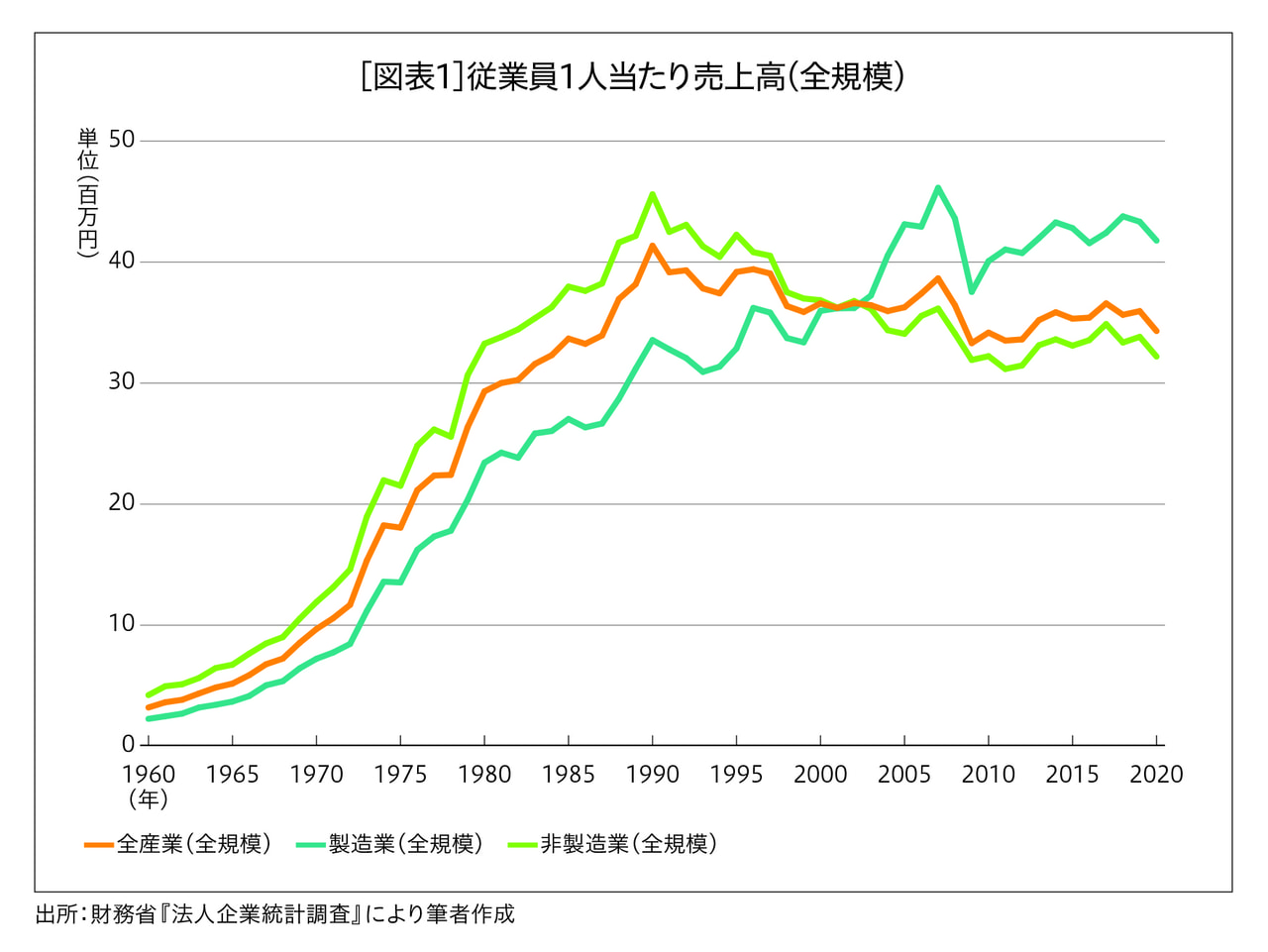

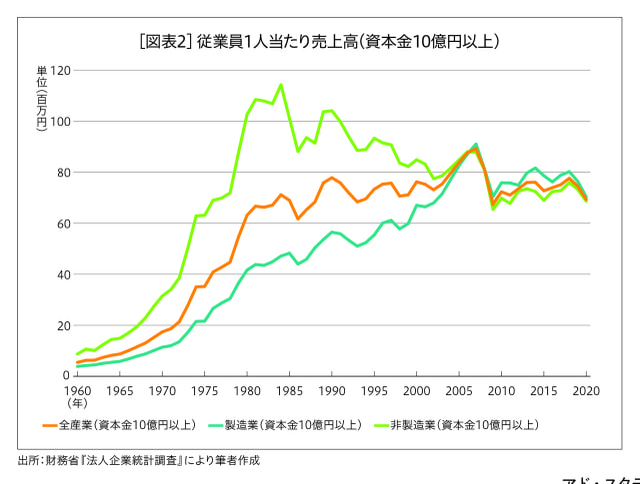

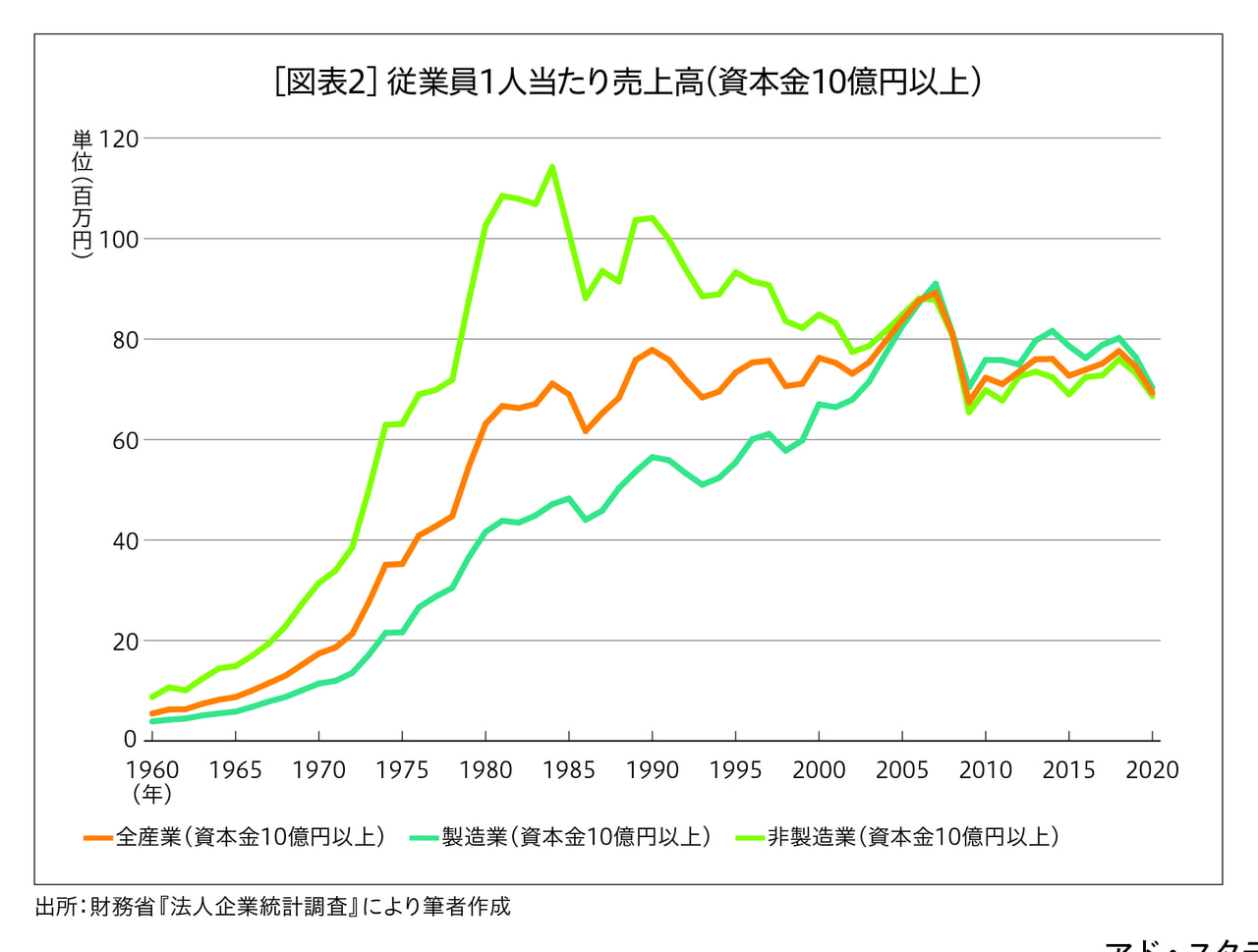

[図表1]と[図表2]は、それぞれ財務省『法人企業統計調査』から作成した全産業、製造業、非製造業別に従業員1人当たりの売上高の時系列の推移を見たものである。[図表1]は資本金の規模にかかわらず、全サンプルを対象に総平均の推移を示している。また、[図表2]はその中でも資本金が10億円以上の企業を対象に総平均の推移を示している。

[図表1]に示されるように、全産業では従業員1人当たり売上高が、1990年をピークに緩やかな下降傾向にあることがわかる。非製造業の傾向はより顕著である。1990年をピークに2005年まで1人当たりの売上高は一貫して下降傾向にあり、2007年にかけてやや持ち直すものの、その後2011年までさらに低下している。これに対して製造業では、2007年まで1人当たり売上高は上昇するものの、1990年を契機に屈曲し、成長速度が低下している。さらに、2007年から2009年には大きく落ち込み、現在にかけてその水準はやや改善傾向にある。そこには全産業の低迷が非製造業に大きく起因し、製造業がその低迷を埋め合わせる構図が指摘できる。日本産業全体の低迷は、伸び悩む非製造業への産業転換ゆえに生まれてもいるのである。

[図表2]は、資本金10億円以上の企業に対象を絞って、その傾向を再度確認したものである。まず全産業で見ると、2007年まで1人当たり売上高は上昇するものの、すでに1980年初頭には上昇速度は大きく鈍化していることが読み取れる。非製造業においては、すでに1984年に1人当たり売上高は1億1,400万円でピークに達し、その後は一貫して低下傾向にある(1)。製造業もまた、すでに振り返ったように、2007年まで1人当たり売上高は上昇するものの、1980年初頭に大きく屈曲し、その成長速度は減速している。その後は、製造業も非製造業も同じく、戦後最大の「いざなみ景気」の終わりを告げるように、1人当たり売上高は低迷している。

1人当たりの売上高を伸ばすという経営の基本において、製造業も非製造業も同じく、成長の壁に直面しているのである。確かに日本企業の効率性の高さは、繰り返し指摘されてきたように、生産活動という狭い意味での「生産現場」における「物理的効率性」という点では評価できるかもしれない。

しかし、生産活動を含む価値創出活動全体としてみれば、1980年代に課題を抱えている可能性が示唆される。それは、成長機会を経済的価値に上手く変換することができていないという課題である。

成長機会を取り込めない日本

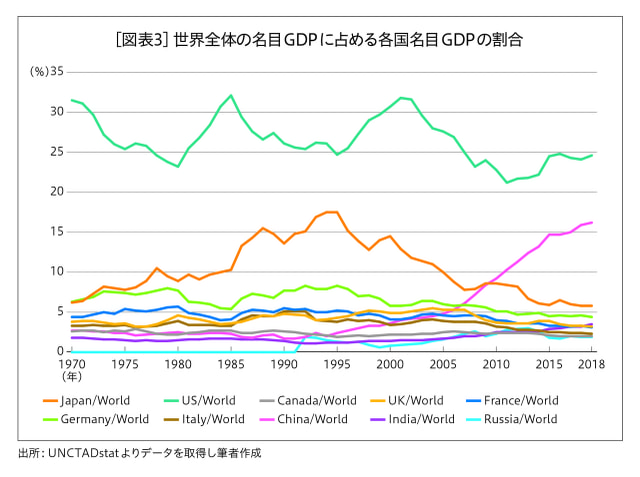

日本企業の課題は、さらに世界経済における日本経済のプレゼンスという点からも確認できる。[図表3]は、名目GDPについて、日本を含めた主要国のシェア(世界全体のGDPに占める割合)の推移を示している。この図に示されるように、米国が世界の富の生産で支配的である状況は、この50年間変化はない。おおよそ世界で生み出されるGDPの25%から30%程度が、米国によって生み出されている。これに対して、日本は名目GDPで1995年(17.5%)にピークに達している(2)。その後の日本経済の状況は「失われたXX年」としてよく知られているように、世界経済全体に占める日本経済のプレゼンスは低下し続けている。

もっとも、日本経済が全く成長していないわけではない。GDPの総額で見ても1人当たりのGDPで見ても、日本経済の絶対額で見た経済的価値の総額は拡大している。しかし、単位時間当たりの成長規模、言い換えれば成長速度に課題を抱えているのである。それは、絶対額では成長しているものの、成長の歩みが他国と比較して相対的に遅く、日本が成長機会を自らの価値創出の機会として実現できていないことを意味している。

「重い組織」となる日本の企業組織

価値創出の機会を自ら創り出すという点で、日本の企業組織は何らかの内部的課題を抱えているはずである。筆者はこの問題を実証的視点から検討すべく、研究チームの一人として、2004年から2012年にかけて大規模質問調査を実施した。

同調査に参加した企業はのべ31社、379ビジネスユニット(BU)であり、調査の目的は組織の劣化を把握する鍵概念として「組織の重さ」に注目し、組織を重たくする原因を同定することにある。ここで組織の重さとは、組織における「凝集性(まとまり)」が欠如しているがゆえに組織のミドルが知覚する「過剰な調整負荷」である。重さは、①過剰な“和”志向(組織のまとまりを取り繕うために必要以上に対立を回避し和を尊ぶ)、②経済合理性から離れた内向きの合意形成(顧客や市場を無視した意思決定)、③フリーライダー問題(組織内でのただ乗りや手抜き行為の発達)、そして④経営リテラシー不足(経営判断に必要な基礎知識や能力の欠如)、という4つの次元から構成される(3)。

我々が実施した一連の経時的な調査結果から、①組織規模の拡大とともに組織は重たくなること、②組織規模の拡大とともに組織階層間のコミュニケーションが悪化し、組織内の上下の情報流が低下し、現場の「有能感(自らの決定や行為が所属組織に影響を及ぼせると思える程度)」も低下すること、その解決策として③フラットでコンパクトな組織運営が必要とされることが明らかとなった。また、④リーダーの発信が具体性を有し、⑤計画参照度(施策が計画に基づいて実行される程度)が高く、⑥組織内部の問題解決方法が「リーダーによる強権」もしくは「問題直視による議論」を推進している組織において、「意思決定の先延ばし」が支配的な組織に比べて組織の重さが軽減されることが明らかとなった。

日本の企業組織の全てが組織劣化の状況に陥っていると主張するわけではないが、組織的課題の一部が、協働システムの肥大化に起因し、その肥大化に組織デザインとリーダーシップで対処できていない事態が示唆されるのである。

新製品・新事業開発が不可欠な日本型組織

企業は社会に散在する多様な社会的課題を自らの事業課題として拾い、自らの技術力をもって、社会的課題を事業課題へと変換する主体である。それゆえ企業の存在意義は、固有の技術力に基づく新製品・新事業開発を通じて、社会的課題を事業課題として市場メカニズムの俎上に載せ、解決することにある。

特に組織成員の入れ替わりが少なく、互いの「顔ぶれ」が固定的な日本型組織においては、絶えざる新製品と新事業開発が組織の健全性を担保する上で不可欠である。なぜなら、組織を構成する成員が固定的で長年変わりにくい状況下で、新製品・新事業開発は組織外部から組織内部に新たな慣行や手順、そして考え方を取り込む唯一の機会となるからである。新製品・新事業開発は、組織の顔ぶれが長年同じであることがもたらす負の影響(組織内部でしか通用しない価値観や慣行の発達そして閉塞感)を克服し、組織外部の新たな価値や知見を取り込むためになくてはならない機会なのである。新製品や新事業開発は、また組織に挑戦の機会を提供し、新たな知識や情報を獲得させる機会でもある。それは若手の格好の人材育成の機会である。

多くの組織改革は、組織風土改革から出発しがちである。しかし、組織成員の入れ替わりが少なく成員の顔ぶれが固定的な組織において、組織風土改革がどの程度そもそも実行可能であろうか。その答えは明らかである。日本型組織に観察される閉塞感は、組織成員の顔ぶれの固定性ゆえに新製品・新事業開発活動が止まった途端、顕著に表れる特徴である。組織文化の健全性を担保する上でも、新製品・新事業開発は欠かせない。

個人と組織の関係の再構築

見直される「終身の関係」

日本の企業組織の課題を再検討する上で、その出発点となるのが、雇用慣行や雇用システムを通じてこれまで形成されてきた個人と組織の関係である。既存の雇用慣行や雇用システムの中核にあるのが、大企業を中心に当然視された雇用者と被雇用者の間の「終身の関係」である(4)。その関係性に変化をもたらすのが、ポスト工業化と呼ばれる知識集約型産業への移行である。それは、カネの希少性の低下と情報や知識の希少性が向上する時代への移行ともいえる。変化を後押しするもう一つの流れが、デジタル・テクノロジーの進歩であり、それに伴う分業構造の変化である。技術進歩はかつて価値を有していた知識の陳腐化と新しい事業機会をもたらし、個人と組織の関係にも見直しを迫っている。

新しい動きは、個人と組織との関係性の見直しだけにはとどまらない。それは、組織の目的や組織の運営方法にも及んでいる。企業は何のために存在するのか。企業の目的はこれからも利益の最大化であるべきなのか。企業運営で前提とされた階層組織は、今後も必要であり続けるのか。未曾有の感染症の流行を契機にして、またデジタルテクノロジーによって多様な働き方がより多くの人にとって可能になりつつある今、慣行として当然視されてきた個人と組織との関係、そして組織の運営のあり方や目的を見直す格好の機会となっている。

新しい生活様式として知られることとなった「ニューノーマル」という言葉は、日常生活においてのみ考えるべき事柄ではなく、雇用者と被雇用者の関係の再構築の機会としても考えるべきものである。

個人と組織との新たな関係

このような個人と組織の関係の見直しの必要性は、大企業においてのみ特徴的だった長期的雇用慣行さえも、その維持が難しくなりつつあることに表れている。バブル崩壊後のたび重なるリストラクチャリングを経て、企業は積極的な正社員の採用を控え、景気後退期を経た成長期でさえも、可能な限り臨時雇用で必要労働力を満たそうとしている。また、視点を雇用者から被雇用者に移して考えてみても、組織との長期的で濃密な関係は、短期的でドライなものになりつつある。そのことは、労働力不足が問題視されつつも、臨時雇用者が右肩上がりで上昇を続けていることからも間接的に示唆される。それは、正社員として特定の組織に継続的に雇用されることを希望しない人々が増えつつあること、そして正社員として働くことを希望しつつも、派遣労働者やアルバイトとして働かざるを得ない人が増加していることにその原因がある。

近年では、多様な技能やスキルがデジタル・プラットフォーム上で取引され、その技能やスキルを必要とするニーズとマッチングすることが可能となっている。また、自社の社員の兼業・副業を認める会社も増えており、実際に兼業・副業を行う者も増えている。個人と企業の関係は、特定の企業内で固定的で長期的に結びついたものではなく、可変的で多元的なものになりつつある。

組織の存在意義を問う:なぜ今パーパスなのか

さらに、組織の存在意義自体を問う時代も到来している。このことは、企業におけるパーパス(Purpose)の重要性が近年とみに指摘されていることからも窺える。パーパスとは、「自社は何のために存在するのか」について、その存在理由を示したものである。パーパスを掲げるとは、自社から社会へ向けた存在理由の発信であり、社会における自社の存在理由を内省することにほかならない。何をするか(What)とどのようにするか(How)を語るビジョンやミッションと違って、パーパスはその企業が社会で存在する理由(Why)に応えるものでなければならない。

20世紀は工業化によって発展が牽引された歴史であった。それはMass Productionの時代であり、大量生産と大衆という2つのマス(Mass)に適応することを運命づけられた歴史であった。そこでは、標準化した製品を大量に生産することが求められ、効率化の追求が経営の目標であった。しかし今、その経営の前提も成立しなくなりつつある。所得水準は向上し、世の中はモノで溢れつつある。その結果、モノの希少性もカネの希少性とともに低下しつつある。

それに代わって、経験や価値などの無形物の希少性が増加してきている。また、知識集約型産業の重要性が高まることに伴い、経営の課題も相対的に効率性の追求から創造性の追求へとその重要性が移行しつつある。かつては金科玉条として重要視された成長という目標も、持続可能性という目標に経営の重心が少しずつではあるが移りつつある。地球温暖化による環境問題、テクノロジーの変化、そして工業化の成熟は、企業

はそもそも何のために存在すべきなのか、という問題を我々に提起している。それはひいては、個人と組織の関係にも及び、我々は何のために働き存在するのか、という我々自身が存在し、働く理由に関しても根本的な問題を投げかけている。

個人と組織のより良い関係を目指して

挑戦の意義

冒頭で述べたように、組織は個人では達成できない目標を実現するための協働システムである。それは個人の能力を制約し圧殺するものではなく、個人の能力を支援し育成するものでなければならない。企業の存在意義は企業が持つ固有の技術力であり、技術力に基づく課題解決である。技術力向上の起点は、個人や組織としての挑戦である。個人の挑戦は、協働を通じて組織の挑戦へとつながり、組織としての挑戦は個人による挑戦の機会となる。挑戦は個人の能力向上を通じて、組織の競争力の源泉となる。

近年の日本企業が必ずしも元気でなく、一部の組織内部で閉塞感が感じられるのは、組織的な挑戦機会が十分に用意されていないためである。達成が必ずしも容易ではない挑戦的目標に協働して取り組むことは、新規製品や新規事業創出に不可欠であるのみならず、人材育成や挑戦する文化の構築という点でも重要である。日本の企業組織により必要とされるのは、挑戦する姿勢であり、挑戦を評価する風土なのだ。

挑戦を可能とする要件

もっとも、挑戦には多くの場合失敗が伴う。したがって、挑戦する組織には、失敗を許容し、失敗から学ぶ姿勢も必要となる。組 織 の 誤 謬(Organizational Errors)や 組 織 の 失 敗(Organizational Failure)に関連する既存研究の結果が示唆するのは、誤謬や逸脱に対する処罰ではなく、事後的に誤謬や失敗から学ぶ姿勢である(5)。

近年実務家も注目する「 心理的安全性(Psychological Safety)」に関連する実証研究もまた、職場において他者から批判や拒絶、そして懲罰的な応酬を受ける可能性が小さいほど、組織成員は所属組織に積極的に発言し、関与することを示している(6)。したがって、挑戦を可能とする組織は、単なる契約の束としての組織ではなく、組織成員間で互いを信頼する関係の束としての組織である必要がある。

もっとも、それだけでは個人の挑戦も組織の挑戦も駆動しない。挑戦を駆動するのは、努力ではなく、夢中である。努力に夢中は勝てない。挑戦は努力ではなく、夢中から生まれるものである。組織が挑戦のモメンタム(慣性)を実現するには、夢中になるコトを事前に有する人を組織成員に加えること、そして組織自体が組織成員を夢中にする目的や目標を設定することが必要となる。

未解決の問題に挑戦する

それでは、組織成員を夢中にする挑戦的課題とは、どのように見いだすことができるだろうか。挑戦とは、多くの人が容易に解決できない課題に取り組むことであり、時として多くの人が課題として認識しないか、その重要性を等閑視する課題の解決に取り組むことにほかならない。

その出発点となるのが、顧客の「困りごと」である。それは、不便・不満・不平・未達・非合理・無力などの、否定語が生まれる「場」に隠れている。あるいは、顧客自身も直面する課題を意識せず、無意識に代替品で満足するような事態に未解決の課題が隠れている場合もある。それは、「世の中を不完全と見る」ことで初めて生まれてくる視点である。完全な社会に生きていると考えた時点で、工夫もなくなり、課題も見えなくなる。つまり、不完全で障壁があって使いにくいものが世の中に溢れているので、その流れを良くするのが、企業の仕事であり事業の存在

意義でもある。

未解決の課題は、例外に隠れ、社会的少数者の間では当然視される課題でもある。アノマリー(Anomalies)とも呼ばれる不規則事象が科学的発見を牽引してきたことを指摘する科学技術史の研究知見を踏まえれば、例外や異常という事象にもっと目を向ける必要がある(7)。また、社会の根本的変化は、周縁から生まれる弱い兆候に端を発することが知られている(8)。これらの点を踏まえれば、例外や社会的少数者という、これまでの効率性偏重の視点からすると、そもそも検討することさえ行われない事象や対象に組織はもっと目を向け、その検討に資源を振り向ける必要がある。

イノベーションと呼ぶことが可能な挑戦的課題の解決は、事前の「ばかな、ありえない」が事後的な「なるほど、当たり前」に変換される過程である。それは事前の合理性ゆえに実現できるのではなく、事前には合理的とは必ずしも思えない企てに人と資源を配分した組織のみが実現可能である。

むすび

強い組織とは、予期せぬ環境にも結果的に適応する組織である。環境適応には、多様な能力、思想信条、背景を持った人々が集う必要がある。人材の多様性は、多様な環境へ適応するための必要条件である。多様な人材は、挑戦的課題解決を通じたイノベーションの実現にも不可欠である。

しかし、人材の多様性は新しい知の創出の源泉であると同時に、組織内部の対立や摩擦の源泉でもある。多様性のもたらす便益に注目することは大切であるが、その一方で多様性をもたらすためのコストにも注目する必要がある。組織運営において、組織内部における異なるファンクション、異なるミッション、異なる考え方の間で対立や摩擦が生まれることは必然である。

むしろ、それをどのように克服するかが、組織マネジメントとして必要とされる。そのマネジメントとは、摩擦を避けた「構造的隔離」ではなく、その対立や摩擦を梃子にして、組織運営上の革新を目指すことが必要である(9)。

組織とは自立した個人が自律的に働く場であり、経営とはその場作りである。その具体策は組織によって異なるものの、経営とは管理ではなく自走する個人を育てることにほかならない。当たり前の原則に立ち返れば、日本の組織はもっと強く、魅力的な存在となるはずである。

〈注〉

(1) ダイエーは1980年に小売業として初の1兆円企業となり、1982年から3期連続で赤字決算となっている。非製造業の一つである小売業がビジネスモデルの転換をこの時期必要としていたことと軌を一にしている。

(2) 実質GDPでは、1991年(9.8%)にピークに達している。

〈参考文献〉

Abegglen, J. C. (1958) The Japanese factory: Aspects of its social organization. Glencoe, IL: Free Press. (ジェームス・アベグレン (1958)『日本の経営』(占部都美訳) ダイヤモンド社)

Bijker, W. E., Hughes, T. P., & Pinch, T. (1987) The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history of technology. Cambridge: MIT Press.

Day, G. S., & Schoemaker, P. J. H. (2006) Peripheral Vision:Detecting the weak signals that will make or break your company. Boston: Harvard business school press.

Edmondson, A. (1999) “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.” Administrative Science Quarterly, 44(2): 350-383.

Edmondson, A., & Lei, Z. (2014) “Psychological Safety: The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct.” Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 1(1): 23-43.

Karube, M., Numagami, T., & Kato, T. (2009) “Exploring organisational deterioration: ‘Organisational deadweight’ as a cause of malfunction of strategic initiatives in Japanese firms.” Long Range Planning 42 (4): 518-544.

Mellahi, K., & Wilkinson, A. (2004)“Organizational Failure: A Critique of Recent Research and a Proposed Integrative Framework”. International Journal of Management Reviews 5: 21-41.

沼上幹・軽部大・加藤俊彦・田中一弘・島本実(2007)『組織の重さ』日本経済新聞出版社

Numagami, T., Karube, M., & Kato, T. (2010) “Organizational deadweight: learning from Japan.” Academy of Management Perspectives 24 (4): 25-37.

Palmer, D. (2013) Normal organizational wrongdoing: A critical analysis of theories of misconduct in and by organizations. Oxford: Oxford University Press.

Stark, D. (2009) The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life. Princeton University Press.(デヴィッド・スターク(2011)『多様性とイノベーション : 価値体系のマネジメントと組織のネットワーク・ダイナミズム』(中野勉・中野真澄訳)日本経済新聞出版社)