Zoom疲労

最近、ネット上で「Zoom 疲労(Fatigue)」という言葉を目にすることがよくある。オンラインを通じたコミュニケーションにより、今までとは違った種類のストレス、疲労を経験するというのだ。

Zoomに代表される遠隔コミュニケーションツールやテレワークという労働形態は以前からあったが、COVID-19の流行により、導入が急増したことが背景にある。東京都産業労働局が毎月実施しているテレワーク実施率調査では、パンデミックが問題となり始めた2020年3月時点での実施率が24.0%であったのに対し、最新(2021年9月)の実施率は63.9%(現在までの最高値は2021年8月の65.0%)であり、1年半の間に約2.7倍に上昇している(1)。

また、リクルートキャリアが、新型コロナウイルス禍でテレワークをするようになった就業者2,272人を対象として2020年9月に実施した「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」では、「テレワーク開始前にはなかった仕事上のストレスを感じたことがあるか」の問いに対して、回答者の約6割が「ある」と回答している(2)。

コロナ禍の中で初めてテレワークを経験した人の多くが、今までとは違った疲労を実感しているのは間違いないであろう。しかし、なぜそうなのかについての理由は明らかになっているとはいえない。

代表的な学術論文データベース“Scopus”を検索すると、“Zoom Fatigue”がタイトルに含まれる論文は15件がヒットする(2021年10月16日時点)。パンデミックがもたらしたテレワークの影響は、研究の緒に就いたばかりというのが実情である。その中で、スタンフォード大学のベイレンソン(Bailenson,J.N.)は、これまでのコミュニケーション分野での知見をもとに、Zoomなど遠隔コミュニケーションがもたらす疲労の原因を4つの視点から整理している(3)。

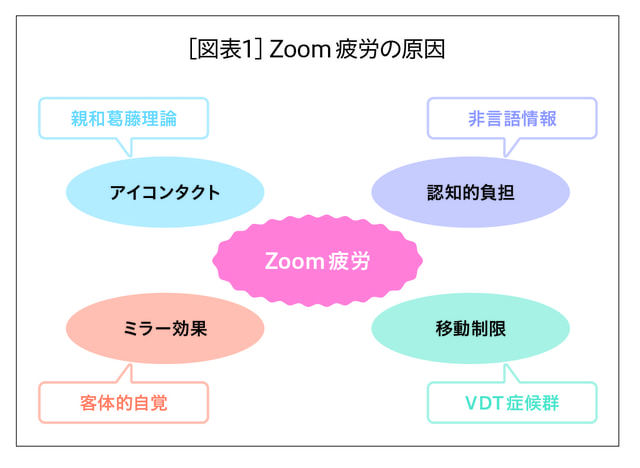

その4つとは、「近い距離でのアイコンタクト」、メッセージ送信あるいは受信に伴う「認知的負荷」、自分と常に向き合うことを余儀なくされる「ミラー効果」、そして、パソコン画面の範囲内での「移動制限」である[図表1]。ここではまず、ベイレンソンが指摘した4つの視点から、なぜテレワークは疲れるのか、これまでの研究知見を踏まえ、その理由について考えてみたい。

最初の要因は「近い距離でのアイコンタクト」である。Zoomなどの遠隔コミュニケーションツールは、“ 遠隔”ではあるが画面上に参加メンバーの顔が表示され、あたかも“近接”した距離で視線が交錯することになる。

「親和葛藤理論」(Affiliative Conflict Theory)(4)と呼ばれる心理学の理論によれば、私たちにはアイコンタクトの量により、相手との親密さを調整する傾向があることがわかっている。

例えば、たまたまエレベーターに乗り合わせた人同士で目が合うと居心地の悪さを感じるだろう。ただ、それが親密な相手だったらどうだろうか。通常、私たちは見知らぬ人とは相応の対人距離をとるが、親密さが増すにつれてその距離は近くなる。どの程度の対人距離をとるかが、2人の親密さのバロメーターとなっているのだ。しかし、エレベーターや混雑した乗り物の中では、見知らぬ人同士であっても、十分な対人距離がとれない。その場合、私たちはアイコンタクトを意図的に避けることによって、親密さと距離の不釣り合いを解消しようとするのである。

話をテレワークに戻そう。Zoomなどのツールでは、画面上相互に頻繁なアイコンタクトが交わされている。もちろん、私たちはパソコン画面を見ているだけであるが、画面越しに相手を見つめ、そして見つめられる状況に置かれているといえるだろう。つまり、テレワークでは親密度にかかわらず、相手との頻繁なアイコンタクトを強いられるのである。あたかも満員電車やエレベーターの中で他人と目が合ったときのような、居心地の悪さを感じ続けることになる。だからといって、パソコン画面から視線をそらせると、会議や商談などオンラインでのコミュニケーションに関心を向けていないように映り、職務上気まずい行為となる。

2つ目の要因は「認知的負荷」である。有名な「メラビアンの法則」では、発言内容の意味は非言語情報である口調、声のトーンといった聴覚情報や見た目、雰囲気といった視覚情報など非言語情報により大きく左右されることがわかっている。発言内容が伝わるだけでは不十分なのである。テレワークではこのような非言語情報が対面状況に比べて大幅にカットされる。

そのため、まず情報を発信する側にとっては、対面状況よりも強い信号を送らなければならない。例えば、遠隔コミュニケーションでは、対面状況に比べて15% 大きな声で話す傾向のあることが過去の研究でも示されている(5)。また、相手の意見に同意を示す場合では、画面上の小さな画像からでもわかるように、長くそして強い“うなずき”を返す必要がある。発言を強調するための手ぶりも、肩より上の部分でオーバーアクションしないと相手からは見えない。

さらに、情報を受信する際にも、相手からの非言語情報の減少がさらなる認知的負荷の原因となっている。例えば、対面状況では、視線の変化は相手の心理状態を推測する上で重要な情報である。話題への関心や集中力の程度は相手の視線の変化に如実に表れる。しかしテレワークでは、相手の視線は画面に固定されているが、こちらに視線を向けているように見えても、画面上で予定表を眺めていたり、何かの作業をしていたりするのかもしれない。相手の心理状態を推し量るために、別のキューを探さなければならない。

Zoomの気軽さの一つに、画面に映らない下方部分の身だしなみを気にすることはないという点が挙げられる。通常、人前で足を組むという行為は失礼にあたるが、Zoomでは気にすることはない。ただ、相手からすれば、受け取れる情報は顔や上半身の一部に集中するため、対面状況で得られる多くの情報が抜け落ちてしまう。

人事の採用担当者の話として、従来の対面状況では、面接場面以外の志望者の挙動がその人の人となりを知る機会の一つとなっていたが、画面のオン・オフにより入室・退室が切り替わるZoom 面接では、“ 作り込んだ” 面接の場面のみしか情報が得られないため、判断が難しく、内定式などの場で直接会ってみて、画面で見たイメージとの違いに驚くことがあるとのことである。

このように、テレワークなどでは非言語情報が大幅にカットされるため、送信する際は対面状況以上に明確な言語、非言語情報を伝えるよう努力する必要があり、受信する際にも相手の心理状態や特性を推測することが難しく、円滑なコミュニケーションを維持するために、対面状況よりも大きな認知的負荷を経験することになる。

3つ目の要因は「ミラー効果」である。Zoomなどのツールでは、通常、相手の顔とともに自分の顔も画面上に表示される。対面状況とは違うテレワークが創り出す特異な状況の一つである。私たちは、あたかも鏡を見るように自分の顔や表情の変化に気を配りながら仕事をすることになる。モニターや鏡を通して自分の顔を見ると、「客体的自覚(Objective Self-awareness)」と呼ばれる自分を客観視する意識が高まるといわれている(6)。

客体的自覚が高まったとき、自身を評価する目が生まれ、自分の思い描いている自分(「理想自己」)と現実の自分(「現実自己」)のギャップが強く意識される。この際、「なかなかイケてるじゃん?」と思える羨ましい人もいるが、何がしかの欠点(顔のたるみ、疲れた表情など)に気づき、暗い気分になる人のほうが多いのではないだろうか。また、画面上に映し出される顔のアップを意識して、テレワークの前に、対面状況よりも入念にチェック、手入れに時間をかける人も少なくない。

さらに、客体的自覚は、見た目だけでなく、自身の言動にも目を向けるきっかけとなる。一般に、他人が見ている前では、社会的規範に反する行動(ごみのポイ捨てなど)は抑制されるが、客体的自覚が高まっているときは、他人が見ていなくても、「自分」を見ている自分がいるため、他人の目があるときと同様に、このような行動が抑制されるといわれている(7)。

自分の言動を批判的に見る傾向は、普段なら気にも留めない自分のしぐさや言葉遣いを気にしたり、自身のパフォーマンスを懸念したりするような心理的状態に結びつくかもしれない。画面が映し出す自分を意識しながら仕事を続けることは、必要以上に自身への関心を高めることになり、気分の落ち込みや自尊心の低下につながることもある。

最後4つ目の要因は「移動制限」である。これはテレワークに限らず、IT 機器での作業が主流となった現代のオフィスワーク全般に共通する要因でもある。パソコン、タブレット、スマートフォンなどのIT 機器を長時間使うことによって生じる心身の不調や疾患は、VDT(Visual Display Terminal:ディスプレイなど表示機器の総称)症候群と総称される。

厚生労働省の調査(8)によれば、仕事上のVDT 作業で身体的な疲労や症状を感じている人の割合は68.6%、そのうち身体的疲労や症状の内容(複数回答)を見ると、「目の疲れ・痛み」が90.8%と最も多く、次いで「首、肩のこり・痛み」が74.8%、「腰の疲れ・痛み」が26.9%、「頭痛」が23.3%、「背中の疲れ・痛み」が22.9%などとなっている。

テレワークでは、通常のVDT 作業に加えて、会議や打ち合わせなどの業務もすべてオンラインを通したやり取りとなり、仕事に占めるIT 機器操作の割合が大幅に増加する。さらに、通勤や商談などのための移動がなくなり、非常に限られた範囲内で固定された姿勢を取り続けることになる。テレワークでは、IT機器を長時間使うことによる心身の不調や疾患につながるリスクは、さらに高まるのである。

Zoom疲労への対策

テレワークはなぜ疲れるのか。「近い距離でのアイコンタクト」「認知的負荷」「ミラー効果」「移動制限」の4つの視点から検討した。私たちが漠然と感じていた「Zoom 疲労」の実態を少し整理できたのではないだろうか。さらに原因を探ることで、チームとして、メンバーの疲労感を抑制するための対策を講じることができる。

ここで挙げた4つの視点からいえば、そのうち2つ「近い距離でのアイコンタクト」「ミラー効果」は、自分や相手の顔が画面上に表示されることに起因する。この意味では、Zoom 疲労への最も効果的な対策は画像を非表示にすることだといえるだろう。しかし、画像を非表示にすることに抵抗のある管理職も少なくないであろう。画像をオフにすると、画面の向こう側で何をやっているのかわからないという管理上の問題がある。また、音声だけのやり取りだと“ 臨場感”に欠けるとの懸念もあるだろう。

部下の行動を管理する傾向は、個々の役割が明確でない属人的な日本組織の特徴である。コロナ禍の中、在宅勤務、テレワークが普及しても、この傾向は変わらず存在する。欧米型の職務主義への移行が議論される中“ 立ち往生”している感のある現状を考えると、コロナ禍を機にチームの仕事と個人の仕事を切り分け、個人の成果で管理する方向に舵を切れる企業はそれほど多くないのであろう。テレワークについては、管理とテレワークに伴う疲労はトレードオフの関係にあるといえるだろう。少なくとも状況により画面のオン・オフの設定を切り替える柔軟性はあってよい。

ほかの2つの視点「認知的負荷」「移動制限」は、パソコン画面を通したやり取りを行う限り必ず生じる問題である。したがって、オンラインのコミュニケーションを減じることが主な対策となる。テレワークに限ったことではないが、無駄なミーティングや連絡を減らす努力が求められる。Zoomなどのツールでは移動することなく、手軽にコミュニケーションをとることができる。「ちょっと集まって話そうか」という感じでミーティングが設定されるきらいもある。また、電子メールは、関係者に素早く情報発信ができ、業務の効率化に大きく貢献している。

しかし、同じ情報を多数の人に送信できるデジタルの強みゆえに、メールボックスに溜まった不要なメールを仕分けすることに毎日小一時間費やしてしまうという、笑えないルーティンを経験することになりかねない。“ 手軽さ”が生み出す負担感というジレンマについて再考する必要があろう。

バーンアウト

Zoom 疲労の原因と対策について述べてきた。同じくネット上では、Zoom 疲労が高じて「Zoomバーンアウト(Burnout)」に至るという記述も見られる。バーンアウトは日本では「燃え尽き症候群」と訳されることが多いが、そもそも疲労とバーンアウトは何が違うのか。そして、Zoomに代表される遠隔コミュニケーションツールの何が“ 燃え尽き”につながるのか。

2019年にWHO(World Health Organization:世界保健機関)は、バーンアウトを「職場での慢性的なストレスをうまく処理できないことに起因する症候群」と定義している(9)。最初にこの言葉を使ったのは米国の心理学者フロイデンバーガー(Freudenberger,H)である。彼は、対人援助職の職場で多くの同僚があたかもエネルギーが枯渇していくかのように、仕事に対する意欲や関心を失っていく様子を目撃した。同僚たちの様子を「(ドラッグ常用者特有の)生気のない状態」を意味するスラングであったバーンアウトという言葉で表現したのである。彼の最初の論文(10)が公刊された1974年から45年後に、バーンアウトはWHO の疾患リスト(ICD-11:the 11th Revision of the International Classification of Diseases)に加えられたことになる。

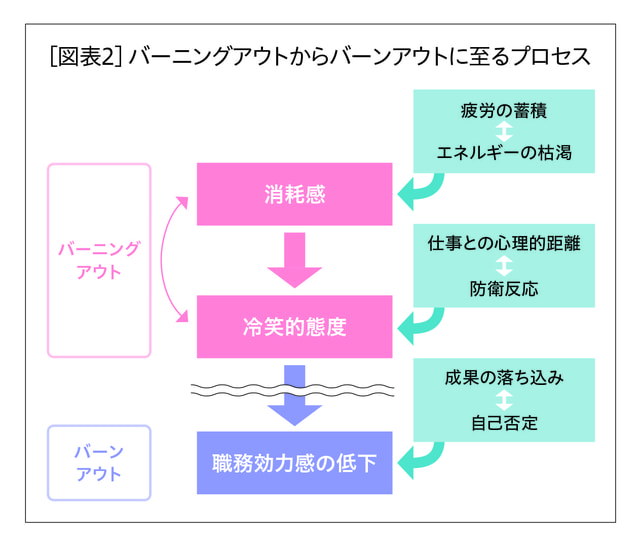

WHOの定義はバーンアウトの基調となる症状についても言及している。「エネルギーが枯渇した、ないしは消耗したという感覚」「仕事との心理的距離の拡大ないしは仕事への否定的・冷笑的な感覚」、そして「職務効力感の低下」の3つである。

これら3つの症状は、バーンアウトに陥るリスクを測定する尺度として多くの研究者に採用されているMBI(Maslach Burnout Inventory:マスラック・バーンアウト・インベントリー)(11)の3つの因子(症状)に対応している。

「エネルギーが枯渇した、ないしは消耗したという感覚」は、MBIでは「消耗感(Exhaustion)」と呼ばれる症状である。先に述べた疲労感はストレスの一般的な自覚症状であるが、休息や睡眠をとることで回復する。この意味で元の状態に戻すことができる“可逆的”な状態だといえる。

しかし、慢性的なストレスを抱え疲労が蓄積してくると、疲れたというだけではなく、何かをする気力がなくなるという心理的な要素が加味されてくる。これが消耗感である。「エネルギーの枯渇」という表現は、元に戻せない“不可逆的な” 状態であることを意味している。

資源の枯渇は、別の症状と結びつく。今まで職場の愚痴など言ったこともない人が、同僚や上司、顧客のあら探し、非難を始める。仕事への熱意がなくなり、対応も紋切り型になる。消耗のサイクルに陥ってしまった人が、さらなる消耗を防ぐために仕事との間に距離をとり始め、うまくいかない理由をほかに求めようとすることが、これらの行動の背景にある。「仕事との心理的距離の拡大ないしは仕事への否定的・冷笑的な感覚」、MBIでは「冷笑的態度(Cynicism)」と呼ばれている症状である。自らを守る防衛反応の意味合いが強い。

消耗感とそれに続く冷笑的態度は、仕事の質そのものに影響を与える。燃え尽きる人は、それまで人一倍、精力的に仕事をこなしていた人である場合が多く、周りからも一目置かれる存在であることも少なくない。前後の落差は周りの人の知るところとなり、何よりも本人が成果の落ち込みに深く悩むことになる。「職務効力感(Professional Efficacy)の低下」は、誰よりも“ 前のめり”に仕事に取り組んできた人にとって、そのまま自己否定へと結びつきやすい。

何がZoomバーンアウトに向かわせるのか

解消されない疲労が蓄積され、一線を越えると、エネルギーの枯渇とともに消耗感を経験し、防衛反応である冷笑的態度が形成される。筆者はこの状態を、バーンアウトのプロセスに入ったという意味で「バーニングアウト」(Burning Out)と呼んでいる[図表2]。活気を感じることは少なくなり、仕事への熱意が失われていく中、職務効力感、つまり職務へのプライドと達成感は保たれている状態だといえる。

バーニングアウトが燃え尽きに移行する前の最後の一線が、3つ目の要素である職務効力感である。プロフェッショナルとしての自負が、職務への意欲を支え、パフォーマンスを維持している。この効力感が何らかのきっかけで崩れたとき、今まで押しとどめてきたものが一気に溢れ出し、“ 燃え尽き”へと向かっていく。それでは、テレワークの何が職務効力感の喪失につながるのであろうか。

「自己効力感(Self-efficacy)」を高める要因として「習熟経験(Enactive Mastery Experience)」「代理経験 (Vicarious Experience)」「他者からの評価(Verbal Persuasion)」「生理的、情動的な状態(Physiological and Affective State)」の4つが指摘されている(12)。技能や知識などを身につけていると感じるとき(習熟経験)、自分の成功ではなくても、同じ境遇あるいは能力を持っている人が成功を収めたとき(代理経験)、周りから高い評価を受けたとき(他者からの評価)、身体の調子がよく気持ちが高揚しているとき(生理的、情動的な状態)に、高い自己効力感を感じることがわかっている。自己効力感を高める要因がテレワークの状況ではどうなっているのかを考えると、Zoomバーンアウトの原因の一端が見えてくる。

テレワークでは上司や同僚など周りの人との関係が希薄化することは避けられない。オンラインを流れるのは業務に関わる情報が主であり、“オン”の会話はあるが“オフ”の会話はない。ミーティングが終了すると皆退出してしまう。対面状況、オフィスでは、オンだけではなくオフに交わされる何気ないやり取りの中で、互いに認め合う関係が醸成される。うまくいったときには称賛され、うまくいかなかったときにも「次は頑張ろう」という気にさせてくれる仲間とのコミュニケーションはかけがえのないものである。代理経験や他者からの評価など、効力感を高めるためには他者の存在は不可欠である。

また、身近に手本となる先輩や同僚、いわゆるロールモデルがいることが、何をやればよいのか、目標と努力の方向を与えてくれる。オンラインのコミュニケーションでは、人の存在が強く意識されることは少なく、お互いを支え合う感情的な部分は伝わりにくい。

テレワークには通勤から解放され、自分のペースで仕事を進められるというメリットはあるが、成果を上げるためには、自ら工夫して生産性、効率性を高めていく自律的な姿勢が不可欠である。

これまで、日本型企業の特徴である上司からの詳細な指示やチーム内でのすり合わせにより仕事を進めてきた人の中には、この主体的な取り組みが求められる環境に戸惑う人も少なくないであろう。何をどう進めていけばよいかわからず、これまで身につけた技能や知識(習熟経験)への疑念が生まれ、自信を喪失することにつながりかねない。

また、自宅がオフィスとなりオン・オフの境目がなくなった状況では、自主的に仕事とプライベートの切り分けをしないと、上司や同僚の目の届かないところで長時間労働に及ぶリスクもある。長時間労働は心身のバランスを崩し、努力に見合った成果が上がらないときには、効力感の低下に拍車がかかることになる。

テレワークが生み出す状況では、人とのつながりが希薄化し、今までの慣れ親しんだやり方が通用しない。結果、効力感の喪失、ひいては“ 燃え尽き”に向かうリスクが高まるといえるだろう。

テレワークと共存するためのチーム運営

本稿では、コロナ禍で急増したテレワークとそれを支えるZoomに代表される遠隔コミュニケーションツールがもたらす疲労、さらに疲労が蓄積した結果、消耗感、バーンアウトへとつながっていくリスクについて論じた。

バーンアウトを経験した人は、休職そしてそのまま離職を選択する場合が少なくない。職場に戻れたとしても、意欲の低下や目的意識の喪失など、今までとは別人のように働き方が変わってしまう。

さらに、バーンアウトは医学的な意味での疾病ではないが、職場から離れ自己否定を繰り返すうちに鬱病など精神的な疾患を発症する恐れもある。バーンアウトは、個人にとっては職業的キャリアの喪失、そしてチームにとっては貴重な人的資源の損失につながる大きなリスクなのである。

パンデミックが小休止している今、対面のオフィス勤務に戻す動きも見え始めている。しかし、移動することなく、手元のパソコンやスマートフォンを使って世界中の誰とでもつながれる便利さを知ってしまった今、すべてが対面コミュニケーションに戻るとは思えない。さらにいえば、本稿では「Zoom 疲労」「Zoomバーンアウト」と論じていくことで、あたかもZoomが私たちの心身を疲弊させる“ 悪しき”ツールであるかのような印象を与えたかもしれない。

そうだとしたら、それは筆者の本意ではない。Zoomに代表されるツールは、最新のテクノロジーの結晶であり、コロナ禍の中、私たちのコミュニケーションを支え、社会・経済の活動を前に進めてきた原動力であることに疑いの余地はない。

今後、特にビジネスの世界では、この新しいテクノロジーをどう使いこなしていくかが、生産性を大きく左右することになるであろう。ただ、その際、本稿で述べた遠隔コミュニケーションのリスクを考慮し、便利さの陰に危うさが潜んでいることを思い起こしてほしい。便利さと危うさをどうマネジメントしていくかが、これからのチームにとって重要な課題の一つとなっていくであろう。

〈注〉

(1) 東京都 (2021).「 テレワーク実施率調査」https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/10/07/07.html( 2021年10月参照)

(2) 株式会社リクルート (2021).「 新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/pressrelease/2021/210122-02/( 2021年10月参照)

( 3 ) Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. Technology,Mind, and Behavior, 2(1). https://doi.org/10.1037/tmb0000030

(4) Argyle, M., & Dean, J. (1965). Eye-contact, distance and affiliation. Sociometry, 28(3), 289–304. https://doi.org/10.2307/2786027

(5) Croes, E. A. J., Antheunis, M. L., Schouten, A. P., & Krahmer, E. J. (2019). Social attraction in video-mediated communication: The role of nonverbal affiliative behavior.Journal of Social and Personal Relationships, 36(4), 1210– 1232. https://doi.org/10.1177/0265407518757382

(6) Duval, S. & Wicklund, R.A.(1972). A theory of objective self-awareness. New York: Academic Press.

(7) Scheier, M. F., Fenigstein, A., & Buss, A. H. (1974). Selfaware n e s s a n d p hys i c a l a gg re s s i o n . J o u r n a l o f Experimental Social Psychology, 10(3), 264–273. https://doi.org/10.1016/0022-1031(74)90072-9

(8) 厚生労働省 (2009).「 技術革新と労働に関する実態調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/08/index.html( 2021年10月参照)

(9) World Health Organization (2019). Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases (28 May 2019). https://www.who.int/news/i t e m / 2 8 - 0 5 - 2 0 1 9 - b u r n - o u t - a n - o c c u p a t i o n a l -phenomenon-international-classification-of-diseases( 2021年10月参照)

(10) Freudenberger, H. (1974). Staff Burn-out. Journal of Social Issues, 30(1), 159-165.

(11) Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

(12) Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.