設立の背景は1990年代のデータ野球

―データスタジアムの設立は2001年。今年で21年となりますが、どういった経緯で設立されたのですか。

菅原 創業にあたっては、それに先立つ1990年代にプロ野球で「データ活用」が重視されるようになっていた機運がありました。

1990年から1998年にかけてプロ野球ヤクルトスワローズの監督であった故・野村克也さんがデータに基づく「ID 野球」を掲げ、在任中に4度のリーグ優勝、3度の日本シリーズ優勝を飾っています。データ重視を掲げるチームが快進撃を続けたことが、野球界においてデータ分析が注目されるようになったきっかけです。

ID野球のルーツは、野村さんが野球解説者をしていた1980年代前半にテレビ朝日の放送で登場した「野村スコープ」といわれています。画面上にストライクゾーンを9分割して表示、ピッチャーの投球ごとにコースと球種をチェックして、配球の狙いについて野村さんが解説するという試みでした。キャッチャーだった野村さんの視点から、投手や打者の心理分析を交えて「今、なぜこのコースにこの球を投げたのか」を推理し、次の投球を予測したのです。

この野村スコープは大きな評判を呼び、そこで使われたストライクゾーンを分割表示する方式は、現在データスタジアムが提供している「一球速報」というデータサービスにも引き継がれています。

90年代にはプロサッカーの「Jリーグ」が始まってブームを巻き起こし、2001年3月にJリーグの試合の勝敗を当てる賞金付きスポーツ振興くじ「toto」が全国で発売開始されています。このスポーツ振興くじの導入も、試合の結果を予測しようとする人たちがデータに注目する要因となりました。

―社会的にも、データが注目される背景が何かあったのでしょうか。

菅原 90年代後半にはインターネットの普及に合わせ、プロ野球球団やサッカークラブがそれぞれのサイトを開設。そのコンテンツとしてのデータ需要や、米国の「ファンタジー・スポーツ」など、プレーヤーが実在の選手を使ってチームを作るオンラインゲームがヒットしたことも、スポーツデータのニーズを高めました。

米国では1971年にSABR(Society for American Baseball Research:アメリカ野球学会)が設立され、統計学の手法を使って野球を分析する試みが始まります。これを「セイバーメトリクス」と呼び、2000年代に入って本格的に普及していきました。

このような日本と世界の潮流の中で、「選手やチームのパフォーマンスの向上に資するとともに、ファンにも試合の新しい楽しみ方として、データを伝えていくことが必要ではないか」という考えが生まれ、データスタジアム設立に至りました。

その発足は総合商社や通信系データ会社、スポーツ新聞社などの出資により、システム開発会社から野球のスコアブック分析システムの営業権を取得したことに始まります。これは「相手チームを分析するために、検索可能な電子スコアブックを作れないか」というプロ野球チームからの要望に応えるものでした。

当社ではこれを発展させ、スコアブックのデータを映像に紐付けして、気になるシーンを検索してすぐに見ることができるシステムを開発。サブスクリプション形式でのサービスを提供するようになります。また野球のデータを1球ごとに入力して配信する、一球速報サービスも開始。2000年にNHKがデータ放送サービスを始め、2002年に一球速報が野球中継時のコンテンツとして採用されたことで、その後、広く利用されるようになりました。

我々が始めたスポーツのデータ分析は広告業界でも注目され、2009年5月にはデータスタジアムの株式の過半を博報堂DYメディアパートナーズが取得。データスタジアムは博報堂DYメディアグループの一員となりました。

事業を支える入力のエキスパート

―サービスを提供する顧客は主にどういった方々ですか。

菅原 当社は「スポーツ×データ」で事業を展開しており、プロ野球球団やJリーグなどスポーツ団体へのデータ提供と、テレビ局やネット配信事業者、スポーツ新聞などメディア企業へのサービス提供が主な業務です。

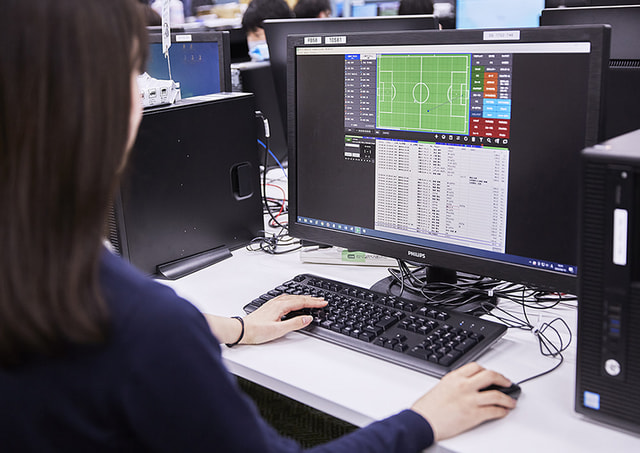

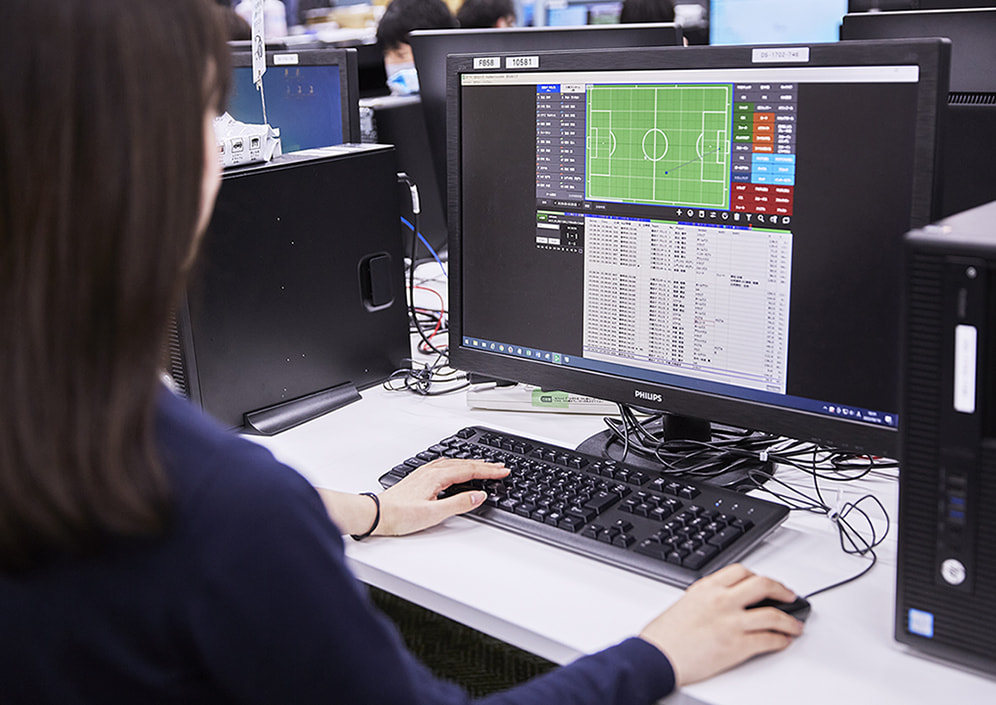

スポーツの試合映像に人の手で入力した情報をメタデータとしてタグ付けすることにより、これまで人の目でチェックして選んでいくしかなかった特定のシーンを、キーワードを使って瞬間的に検索することができるようにしています。例えば、テレビ局がイチロー選手の特集番組を作るため、「イチロー選手が

ホームランを打ったシーンの映像を揃えたい」という要望があれば、「イチロー」「ホームラン」と入力するだけで過去のアーカイブから簡単に検索・抽出できるのです。

サッカーであれば、監督やコーチは、選手指導や戦術構築のために「○○選手が左足でクロスを上げて、それを相手のセンターバックが跳ね返して、そのこぼれ球を決めた動画が欲しい」など、目的に沿った特定のシーンを見たがります。当社ではそうした要望にも応えることが可能です。

メディアに提供している一球速報は、ピッチャーがボールを投げるたびに担当スタッフがそれを目視し、「今のはカーブ」「これはストレート」などと、コースや球種、球速等を入力することで成り立っています。このとき同時に打者や走者についても、空振りか見逃しか、打った場合はゴロかフライか、捕球したのは誰か、ランナーがいたら進塁したかどうかといった情報をその都度目で確認して入力しています。

投手の投球間隔は15~30秒ほどなので、10秒ほどの時間に「バットが折れた」「バントの構えをとった」などスコアに載らない情報まで含めて1人ですべて入力しなければなりません。

―入力作業は大変そうですが、どのような方が担当されているのでしょうか。

菅原 これは素人がすぐにできるような作業ではないので、当社では野球やサッカーなどそれぞれの競技の経験者を中心に入力の専門家「エキスパート」を養成しています。野球なら試合中の3時間前後の間集中し続けなければならない仕事で、約2カ月間の研修をクリアした方に入力していただいています。

現在は社員数100人強に対して、400人弱のエキスパートが在籍しています。プロ野球中継はもちろん、大学野球や甲子園での高校野球など、テレビ中継が入る試合にはすべてサービスを提供しているので、皆さんもご覧になったことがあるかと思います。

野球では一球速報のほかに、ワンプレーごとに短い文章で試合経過を伝える「テキスト速報」も行っており、こちらは一球速報のデータをもとにAIで自動生成。テキスト速報は配信もしているので、手元にスマートフォンがあれば、テレビを見なくてもゲームの詳細な経緯を知ることができます。

―サッカーでもデータ分析をされていますね。

菅原 野球はプレーが投球ごとに区切られ、20秒前後の間隔があるので、ほぼリアルタイムでデータが表示できるのですが、サッカーにはそうした区切りがないため、リアルタイムのデータ表示が難しいという問題があります。

一方でデータと紐付けられた試合の映像データについては開発当初から需要があり、初期には横浜F・マリノスの監督に就任した当時の岡田武史さんに紹介して、すぐに採用されています。この年(2003年)のシーズンにマリノスがJリーグのファーストステージ、セカンドステージ双方を制して完全優勝し、翌2004年に連続優勝を果たしたこともあって、その後Jリーグの各チームに普及していきました。

その後2015年、ミサイルを追尾する軍事技術が転用されたトラッキングシステムがJリーグに導入されます。

サッカーでは各選手がボールに触れている時間は短く、触れていないときにどう動いているかも分析の対象になります。このため選手一人ひとりについてのトラッキングデータが重要で、今ではJ1リーグ各スタジアムにトラッキング用のカメラが置かれ、全選手の動きを同時に追うようになっています。

サッカー中継に力を入れているネット配信事業者のDAZNなどでは、ハーフタイム中に注目選手の「ヒートマップ」を見せています。ヒートマップとはある選手が45分間にプレーしたエリアを可視化したもの。各選手の動きをトラッキングすることで、45分間に選手が走った距離や、スプリントの回数などもわかります。これらもリアルタイムでは表示されないデータですが、ほぼそれに近いので「ニアライブ」と呼んでいます。

トラッキングはそれぞれの選手を自動的に認識して動きを記録しますが、選手同士がクロスするような動きをした場合など、システムが選手を取り違えてしまうこともあり、そういうときはスタッフが手動で修正しています。

―野球、サッカー以外ではどんな競技をカバーしていますか。

菅原 設立当初はプロ野球とJリーグだけでしたが、現在ではバスケットボールの「Bリーグ」、卓球の「Tリーグ」にもサービスを提供しています。

また五輪など大きな国際大会が行われるときには、それら以外の競技にもデータサービスを提供していて、全部合わせると20競技以上になります。2021年、22年は五輪イヤーでしたので、その対応でさまざまな競技にデータサービスを提供しました。

データの入力はそのスポーツをやっていた人でないと難しいので、サービスを提供する競技の数が増えるにつれ、入力スタッフも増える傾向があります。手が足りないときには、元々は野球の担当者に卓球の勉強をしてもらって入力を行うなどありますが、全部のスポーツがわかるという人はいないので、新しい競技の場合、その競技の専門家にスポットで力を借り、スタッフの監修をお願いすることもあります。

スポーツのデータには大きく分けて公式記録、公認記録、それ以外の情報があります。

公式記録というのは、野球でいえば「何打数何安打」といったデータや、サッカーでいえば試合中に打ったシュートの数、ゴールを決めた数などで、正式に記録に残るものです。そういう公式記録ではなくとも、リーグが認定している記録が公認記録で、こちらのほうが範囲が広くなります。

こうした記録はそれぞれのスポーツの協会やリーグで管理していますが、当社はそうした公式・公認記録業務のサポートもやっています。例えばサッカーではJリーグが試合の映像などの権利を一括管理しており、当社のオフィス内にJリーグのデータセンターを設置。記録業務のために独自のシステムを構築し、Jリーグ開幕以降の全試合について、各種の記録をここでデータベース化し、管理しているのです。

チーム強化のソリューション提供とファンのリテラシー向上

—リアルタイムでデータが示されるようになると、ファンの試合の楽しみ方も変わってきた気がします。データ分析はスポーツファンのリテラシーを高めることにも貢献しているのではありませんか。

菅原 おっしゃるとおりです。かつて野村さんが解説者としてやっていたようなキャッチャー目線での予測や評価を、今では一般のファンも楽しむようになってきました。

私も小さい頃は野球でピッチャーをやっていて、「まず内角高めでのけぞらせて、次に外角低めで仕留めてやろう」などと作戦を立てたものでした。当時は自分の感覚で「こうすればどうか」と頭をひねっていたのですが、現在ではプロはもちろん、高校野球でもデータに基づき、打者ごとに攻め方を修正。かつての「勘頼り」が、データと確率論の世界に変わってきました。

ファンのリテラシーを高め、より深い競技の見方を伝えようとする試みの一つとしては、NHKのBS1で放送中の野球を題材とした情報バラエティ番組『球辞苑 ~プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち~』があります。この番組は話題の変化球や打撃技術、各チームの戦略など、毎回1つの野球に関するキーワードをテーマに分析していくもので、当社のアナリストが制作に協力しています。基本は野球ファン向けの番組ですが、現役のプロ野球選手でも、この『球辞苑』を見て触発された人が少なくないといわれています。

どのスポーツでも自分で実際にプレーしたことがないと、試合を見ても選手の動きの意味がよくわからないもの。私もサッカーは素人なのですが、専門家と一緒に試合を観に行って解説してもらうと、試合の見え方がまったく違ってきます。

—確かに、専門家の助言で試合が面白く見えてきますね。

菅原 例えば、司令塔役のミッドフィルダーが何度かパスミスをすると、素人は「何やってるんだ!」と思ってしまうわけですが、プロから見ると「あそこはわざとミスしている」ということもあるのです。

現代のサッカーでは、ラインを上げてコンパクトな空間に選手が集まるため、なかなかパスコースが空きにくい。そこでわざとパスミスを繰り返し、それによって相手の布陣をずらしておいて、空いたところに「必殺の縦パス」を入れたりする。そういう話を聞くと、「プロはそこまで考えているのか」と感嘆します。

海外のサッカー強国では観衆のリテラシーも高く、バックパスやサイドチェンジのパスで拍手が起こったりします。観客もチームの置かれた状況がわかっていて、ピンチの際にそこから脱するようなプレーをすると、その意図を理解して拍手してくれるわけです。そういう観客の前でプレーしていると、選手も必然的に質の高いプレーをしようと努力しますよね。

ヨーロッパなどでは、お父さんやおじいさんが子どもをスタジアムに連れて行き、そこでプレーを見ながら「今のは……」と選手の意図を解説したりしています。それがスポーツ文化として根付いているのです。

私たちもスポーツファンの方々に、「あのプレーがすごい」とわかってもらえる解説を、データをベースにして提供し、そのスポーツに興味を持ってもらったり、ファンのリテラシーをより高めていければと思いますね。

当社が提供しているデータは、例えばサッカーであればJリーグのホームページや『JリーグTV』、各クラブがそれぞれファン向けに提供しているサイトなど、ほとんどが「BtoBtoC」の形です。ただオンラインでは、当社が集めたサッカーやプロ野球のデータを公開しているサイト「Football LAB」「BaseballLAB」等を運営し、ダイレクトに情報提供もしています。

また、スポーツアナリスト育成講座を定期的に開催。データ分析をアマチュアも含め、一般に広めていこうと努めています。

—特定チームのサポートもしているのですか。

菅原 はい。蓄積したデータを活用して、球団やクラブに競技力向上のためのソリューションを提供していくことも当社のミッションの一つです。データは選手のパフォーマンス評価にも資するものですし、蓄積したデータから選手個々のプレーの傾向を分析することで、さまざまな球団やクラブの強化に貢献しています。

野球においてはPC用分析ツール「Baseball Analyzer」など、試合中にデータを入力して、自チーム・相手チーム双方について、投球分析や打球方向分析など幅広い項目について分析できるアプリケーションも提供。多くのプロ、アマチュア球団に利用されています。またプロ野球球団向けには、アマチュア選手をスカウトする際に役立つ情報分析システムなども提供しています。

—プロサッカーの場合はどうですか。

菅原 プロサッカーも野球と同様、各種分析ツール等を通じて各クラブの強化に協力していくことになります。

データスタジアム社内には競技ごとにデータ分析を専門とするデータアナリストがいるので、分析したデータをもとに、「この選手はここがウィークポイントなのでケアしないと」とか「この選手のクセはこう、この選手のクセはこうで、こう組み合わせたらチーム力が上がるはず」といった仮説を立て、提供もしています。

サッカーの場合、「ゴール期待値」という指標があります。ゴール期待値とは、「あるシュートチャンスが得点に結びつく確率」を0~1の範囲で表したもので、値が高いほど得点が決まる可能性が高くなります。

シュートチャンスを獲得するには、独力でドリブルで抜いていく、2人でワンツープレーで抜く、サイドを崩してセンタリングを入れる等、さまざまなパターンがあり、アナリストはデータでタグ付けした映像のストックを使用して、どのように得点機会を演出していくかという分析を行います。

記録の自動化がもたらす大転換

—今後はどういった事業展開を考えていらっしゃいますか。

菅原 データスタジアムの事業に関しては、設立20年を経て、大きな転換期を迎えていると認識しています。

これまでスポーツのデータ取得には人手が必要で、手間をかけてデータを取ろうという会社は当社のほかにありませんでした。おかげでプロ野球、Jリーグともデータの作成についてはほぼ当社の独占状態でした。競技団体との連携の下、多くのデータを労力をかけて取得し、それを知的財産として蓄積。そこに当社の優位性があったわけです。

ただそうしたデータ取得作業も、画像認識技術等の進歩で急速にオートメーション化しつつあります。すでに投球の球速はスピードガンで自動測定されていますが、いずれ変化球のスピンなども自動分析されて記録されるようになっていくでしょう。

アメリカのメジャーリーグでは、各球団の本拠地に「スタットキャスト」と呼ばれる解析システムを設置し、カメラと弾道測定器でボールと選手の動きを追いかけ、本塁打の飛距離や打球の速度など、さまざまな数値を計測。プレーの数秒後にはリプレー映像とともに各種のデータを見られるようになっており、ファンもデータを見ながら観戦を楽しんでいます。日本でも球場によっては弾道測定システム「トラックマン」が導入され、テレビ中継時に画面にデータを表示するサービスを行うようになりました。

—データ取得の分野もテクノロジーの進化が目覚ましいですね。

菅原 はい、こうして自動化が進みデータの取得コストが下がってくると、当社の事業基盤も当然、変容を迫られることになります。自動でデータが取れる時代になっても、我々がスポーツデータ分析の第一人者であり続けるためには、テクノロジーの進歩にクロスしながら、どう事業をシフトし、拡大していくかが問われます。

目指すべき一つの方向性が、データ分析の裾野を広げていくことです。プロリーグのあるスポーツの場合、ピラミッドの頂点には「国際競技力の向上」という課題があり、これが「強化」といわれるもの。その下には年代別に選手をセレクトしてレベルを高める「育成」、さらにその下に競技人口を増やして競技の裾野を広げていく「普及」があります。

これまで当社の事業は主にメディアと、トップ選手の強化が中心だったため、データを取っていたのもプロ選手ばかりでした。しかし自動認識技術の進歩によって、我々が蓄積してきたデータ、もしくはそれ以上のデータが、アマチュア選手や一般のスポーツ愛好家でも簡単に取れるようになりつつあります。

すでにAppleやガーミンなどのスマートウォッチを使って、一般の人でもスポーツライフログを取ることが当たり前になってきました。

それによってこれまで我々が対象としていなかった育成や普及の階層でも、新たな分析の需要が生まれるのではないか。そうしたこともあり、今後は各競技のトップ団体だけでなく、各都道府県の団体とも協力して、データ分析提供の範囲を広げていきたいと考えています。

―具体的にはどのようなイメージですか。

菅原 草の根レベルのスポーツ愛好家まで大量のデータを取ることが可能になったら、それをどう分析・利用し、スポーツをする人、見る人、指導する人に提供すれば喜ばれるのか。そしてビジネスとして成り立つのか、を考えています。

その答えの一つが、競技上達のための動作解析サービスの提供です。すでにビデオカメラなどで撮影した選手の動画を解析して骨格の動きを可視化、基準となるフォームと比較して、ズレを診断してくれるシステムが開発されています。当社でもフォーム分析用の装置やシステムの提供を行っています。

ただ現時点ではプロ野球チームでさえ、動作解析をした上でのフォーム指導の活用は、まだこれからという段階です。

ですので、自分の中では、ターゲットを大きく捉えて、プロから一般のスポーツ愛好家までデータが活用できるようにしたいという理想を持っています。例えば全国のスポーツスクールやチームで利用されると、生徒や選手の動きの問題点が可視化され、故障の防止や、競技レベルの向上につながります。あるいはお子さんのスポーツの動画を親御さんがスマートフォンで撮影してネット経由で送ると、フォームのチェックや練習方法の改善に向けたアドバイスなど、遠隔でのコーチングサービスをオンラインで提供することもニーズがあるのではないでしょうか。

―データ分析の裾野が広がると、どのような変化が生まれますか。

菅原 動画を撮影するだけで分析されるようになれば、選手個人の特性や得意・不得意の内容も、どんどん見える化されます。スポーツの上達は、もちろん素質もありますが、指導によるものも大きい。一律の指導でうまくできなかったからといって、「自分は運動が苦手」と決めつけなくてもいいのです。個々の身体的特徴に合った適切な指導を受け、これまでできなかったことが「できた!」となれば、それが自信となりチャレンジする精神も生まれ、将来にもつながっていくでしょう。

自動化で草の根までのスポーツデータが入手できるようになったら、それを画像や医療情報とシンクロさせ、個別データを集積して分析することで、指導方法の問題点を共有するなど、いろいろな取り組みが可能になるはずです。一方で自動化が進んでも、やはり人の手を介さなければ取れないデータもある。そこは当社が追求し、高度化させるべき領域といえます。

―データ活用によって、今まで見えなかった可能性が見えてくるのですね。

菅原 当社の基本方針としては、各種メディアや競技団体など、さまざまなスポーツ関係の組織と協同で事業を展開していきたい。データも我々が独占するのではなく、多くの競技と協力して集めて蓄積し、それをオープンな形で掛け合わせて活用していく。その際はデータの所有権、権利関係へのケアは必要になりますが、当社としてはテクノロジーを持った企業や、スポーツの指導者、競技団体と志とパッションを共有し、オールスポーツデータのプラットフォーム型ビジネスを展開。自身はスポーツデータの専門会社として、その基盤となるシステム開発とデータベース構築に従事していきたいと考えています。

現在は子どもの外遊びが減って、運動も習い事としてするような状況です。「危ないから○○してはだめ」という制限も増え、子どもたちがバランス感覚を養う機会も減っています。そこで生活にスポーツを取り入れることで子どもたちの体力を向上させ、高齢者の健康寿命を延ばしていく。そこに我々もお手伝いできることがあるのではないでしょうか。

「やるスポーツも見るスポーツも、スポーツが個人にとって生活の一部となるお手伝いをしていこう」と社員に話しているところです。全社を挙げてスポーツの未来を考え、次世代のデータスタジアム構想を共有していきたいと思っています。