「本気でドラえもんをつくりたい」という想い

―幼少期から、「ドラえもんをつくりたい」という想いを持ち続けていらっしゃいました。テクノロジーへの興味は強かったのでしょうか。

大澤 ドラえもんをつくりたかったから、テクノロジーに興味があったのだと思います。母親によると、2歳の時に「ドラえもん」と初めて口にし、3歳の人生初のカラオケで「ドラえもんのうた」を歌ったようです。その後、小学校4年生の夏休みに、芝浦工業大学のロボットセミナーに通い、テクノロジーと出会って、わくわくしてロボットをつくったものの、その操縦があまりに下手で、ロボット同士の戦いに全然勝てませんでした。

負けず嫌いな性格なので「ロボットが自動で動けばいいんだ!」と思いつき、電子工作に没頭。5年生の時に父親に頼んで秋葉原の電気街に連れていってもらったところ、買ったものに対して「こんな難しいものを絶対作れるはずがない」と断言されて……悔しかったので、一人で部屋にこもって完成させました。父親に見せると本気で驚いていて、嬉しかったです。

―モノづくりが好きだったのですね。

大澤 はい。高校はモノづくりに集中したかったので、東京工業大学の附属高校に進みました。体験入学で機械工学系分野を希望したものの、抽選に漏れてしまい、コンピュータサイエンス分野に参加。そこで聞いた話にワクワクして「これならドラえもんをつくれるかもしれない」というイメージが湧き、それをきっかけにコンピュータサイエンスの世界に入ったのです。

自分がやっているものの限界を感じるたび、新しいものに出会って「これを取り入れたらブレークスルーできるかもしれない」と思い、ここまで何とか進んできた感じです。

当初、そのまま東工大への進学を希望していたのですが、考え直し、新たな出会いを探して指定校推薦で慶應義塾大学理工学部に進学することに。そこで同じように推薦で入学が決まった者同士でグループをつくり、遊びに出かけたりもしました。

そんな時、カラオケで周りの人たちが、自分の全然知らない曲で盛り上がっているのを見て、急に異世界に放り込まれたような気分になってしまって。そして「これではドラえもんはつくれないかもしれない」と一気に不安になりました。ドラえもんは、みんなの中に馴染んで、みんなに愛される存在。なのに、みんなと価値観が違い過ぎる僕がつくったドラえもんを、果たしてみんなは認めてくれるのだろうか、と焦ったのです。

それまで「自分の強みは科学技術である」と思っていたのに、周りとの価値観のギャップに気づき、「これは本当にまずい状況だ」と悟りました。そこで、「しばらく科学技術に触れない」という縛りを自分に課したのです。それからサークルやボランティア活動、百貨店でのアルバイトを始め、研究室配属になる直前の大学3年生が終わるまで、ずっと続けていました。

―ドラえもんをつくる、という気持ちは封印していたのですか。

大澤 子どもの頃からそれまで、ドラえもんは「つくりたいのにつくれない。だけど絶対に諦められない」という、どこか挫折感を伴う存在でした。

その頃は自己中心的で、科学技術を主観的にしか見られず、現在のように「人と一緒に取り組み、人を幸せにしたい」などとは思っていなかった。しかし高校時代に仲間に恵まれたこともあり、徐々に客観的な視点を持てるようになりました。

さらに大学入学後には、科学技術から一旦離れ、多様な価値軸を知り、「自分が感じているものが全てではない」ということを学習。おかげで大学4年生の頃には、科学技術を外側から客観的に見ることが、かなりできるようになっていたと思います。

―大澤先生は研究の主軸をHAI(Human-Agent Interaction)に置かれました。HAIは、ロボットと人間を一体のシステムと捉え、工学、心理学、認知科学の領域を含んでいる研究分野だそうです。

大澤 HAIに出会ったのは偶然ともいえます。大学4年の頃に所属していた研究室では、プログラミングの力で知能をつくるような、ディープラーニングをバリバリ行っていました。そしてHAIの研究室については「おもちゃみたいなロボットをつくって遊んでいる。あんなものは知能ではない」とある種、見下していました。

ところが大学院修士課程に進んだ頃に、人工知能の講演会が学内で開かれ、石黒浩先生、山川宏先生など、その分野の錚々たる先生方が発表をされました。そこで今井倫太先生の

「インタラクションと知能」についての話を聞き、「インタラクションというものが、実は知能の本質ではないか」と思い始めたのです。

それまで私は「知能とはコンピュータの中や、ロボットの中にあるものだ」と考え、コンピュータやロボットの中身ということだけにこだわって、研究を進めてきました。でももしかすると「コンピュータやロボットの外側に目を向けることで、もっとドラえもんに近づけるのではないか」と思ったのです。

そのアイデアはまず、「知能は環境とセットになって初めて成立する」という前提に基づきます。例えば、裸の人間は宇宙や深海の環境では、生命維持ができないので、知的システムではなくなります。一方、英語を全く知らない日本人が外国に行くと、知的システムとは見なされるでしょうが、他者と十分なコミュニケーションを取るのは難しい。つまり知的システムとして機能しない環境では、それは知能とは言えないのです。

もし「プログラムが知能である」と仮定すると、宇宙や深海でもプログラムというものは変わらないので、同じ知能があるように思えます。でも、自分たちがつくりたいのはインタラクションを本質とする知能なのです。

ですので、これからは、のび太とドラえもん全体をきちんと見た上で「心を研究しよう」という気持ちが沸き起こったわけです。

ところで突然ですが、心ってどこにあると思いますか?

心はどこにあるのか?

―よくイラストでは心臓の辺りに心が描かれますが、「心臓が感じる」というのも違和感があります。では脳でしょうか。

大澤 だいたいその2択ですよね。この前、3歳の娘に「心ってどこにある?」と聞いたら、「ここ」と胸を示し、3歳でもそのような視点があることを知り、面白く感じました。でも別に心という臓器はなく、脳の中に心という領域があるとも主張されていません。人間は、心はあると思っているのに、心があることを証明できていないのです。

こんなにも人々が強く感じているのに、どこにも見つからない「心」というものを、どうやって研究すればいいのか。さまざまな専門的見地から、心に関する研究や考察が既に行われているのは知っていました。それらを踏まえ、私たちも独自に考察を重ねた結果、自分たちは「心があるロボット」ではなく、「心が通じ合うロボット」づくりを目指すことにしたのです。

―「心が通じ合うロボット」とは、どういうものですか。

大澤 モノづくりで、これから製作するものの“あり方”を決める場合、「これができたら、それができたことになる」という「機能要件集合」による定義と、「みんながこうだと思ったら、そのものなのだ」という「社会的承認」による定義の2通りがあると思います。

例えば、「ドラえもんの頭は硬いべきか。柔らかいべきか」と私のTwitte(r 現X)で聞いてみたところ、6割の人が硬い、4割の人が柔らかいと意見が割れました。そこで、ドラえもんの頭の硬さを多数決で決めても、結局は、誰かのイメージに合わないドラえもんになってしまう。

これまでドラえもんは世代や文化を超えて、さまざまなイメージの中で守られてきました。人によってそのイメージが異なるからこそ、機能要件集合ではなく、社会的承認で定義しようと思ったのです。つまり、「みんなが認めたら、それがドラえもん」という定義に従い、よりドラえもんだと思ってもらえるものをつくっていこうと。

人の心も、実はそうではないかと思っています。心の機能要件集合をいくら積み上げても、結局は定まらない。だから「心があるとみんなが認めたら、それは心があることではないか」を、自分たちが求める“心の本質”にしました。人は、心という定義がないのに心があると感じ、機能要件集合で定義せず、社会的承認によって「自分に心があり、人にも心がある」と決めていますよね。

友達という定義も、社会的承認に基づいています。「週に1回LINEし、困ったときには助け合うものだ」などといった機能要件集合では決めていない。つまり「友達だと思っているから友達である」。「ドラえもんだと思っている」「心だと思える」と同様に、社会的承認なのです。そのような整理を経て、「心があると認められるロボット」をつくり始めることができました。

心があると認められるロボットをつくる

―実際、どのようにロボットづくりを進めたのでしょうか。

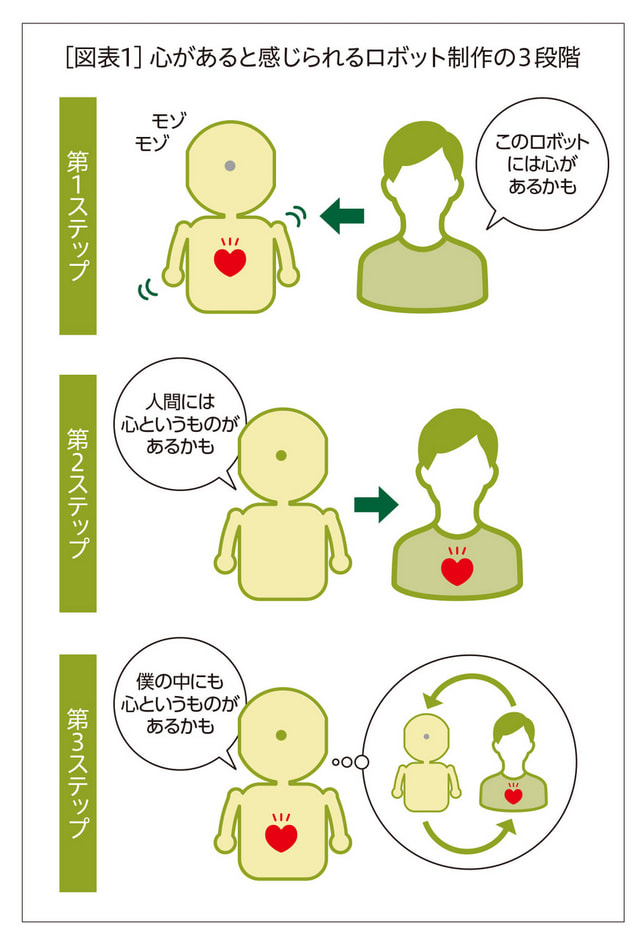

大澤 3つのステップで進めました。

第1ステップは、人間が「このロボットには心がある」と感じるロボットをつくること。例えば岡田美智男先生のゴミ箱ロボットは、ゴミ箱なのにゴミを拾えず、モゾモゾしている。そのロボットに、人は心を感じますよね。

そして第2ステップが、ロボットが「心を感じる仕組みを真似する」プログラムをつくることです。「人間はどのような情報処理で心を感じるのか」を分析し、第1ステップの逆を行います。つまり、最初は人がロボットに心を感じ、次にロボットが人に心を感じるのです。

そして最終の第3ステップがある。それは、自分の心を感じ取ること。第2ステップまでは、人間は、自分自身の心を感じていますが、ロボット自身は自分に心があるかどうかがわかりません。だから第3ステップは「ロボットが自分で自分の心を感じられるようにする」というわけです。

ロボットが自らの振る舞いをプログラムで認識することで、自分自身の心というものを認識できるのではないか。そうやって自分たちが求めていた「心があるロボットの正体」を突き詰めていきました。

ちなみに、心というプログラムはそこでは一つもつくっていません。これは「ロボットの中に心というプログラムを実装する」という以前の自分の考え方では、たどり着けなかった。他者の存在を前提にして、「のび太とドラえもん」という全体を、温かくつくっていこうと視野を広げたからこそ、できたのだと思います。

―これまでのご自身の生き方が投影されたような考え方ですね。そして先生の日常生活の全てがロボットづくりに反映されているように感じられます。

大澤 そうですね。ただ、こうした案も、現在の自分が精一杯考えて絞り出した、暫定的なものでしかありません。これから自分自身が人間としてもっと成長し、もう一段上のモデルや考え方にたどり着きたい。人工知能研究者にとっても、やはり自分磨きが大切なのではないでしょうか。

日常生活での人との関わりは楽しく、勉強になり、もはや「ツラいことがあるとラッキー」って思ってしまうほどです。しんどい感情の内部状態を観察し、「どういうモデルを想定すれば、この状態を説明できるのか」と思考を巡らします。どんなにツラくても、それを一つでも観察し、研究に生かせればと考えます。

音楽や小説など、自分の全人生を反映したような表現と同様、研究は自分の全てを投入できます。とことんやって、成長につなげたい。以前、あるミュージシャンの方に「ああ、僕らと同じですね」と言われたことがあります。「ツラいことがあっても、『これ歌にできないか?』ってつい思ってしまうんです」とうかがって、とても驚きました(笑)。

みんなを幸せにする科学技術

―そうやって開発された技術は、科学が苦手な人にもわかりやすく、万人に受け入れられると思います。

大澤 科学技術に触れるのが苦手な人は、世の中に沢山います。でも自分が好きな人を媒介にすれば抵抗感が和らぎ、受け入れやすい。それを突き詰めていくと、私たちの研究の根本原理に立ち戻れるのです。

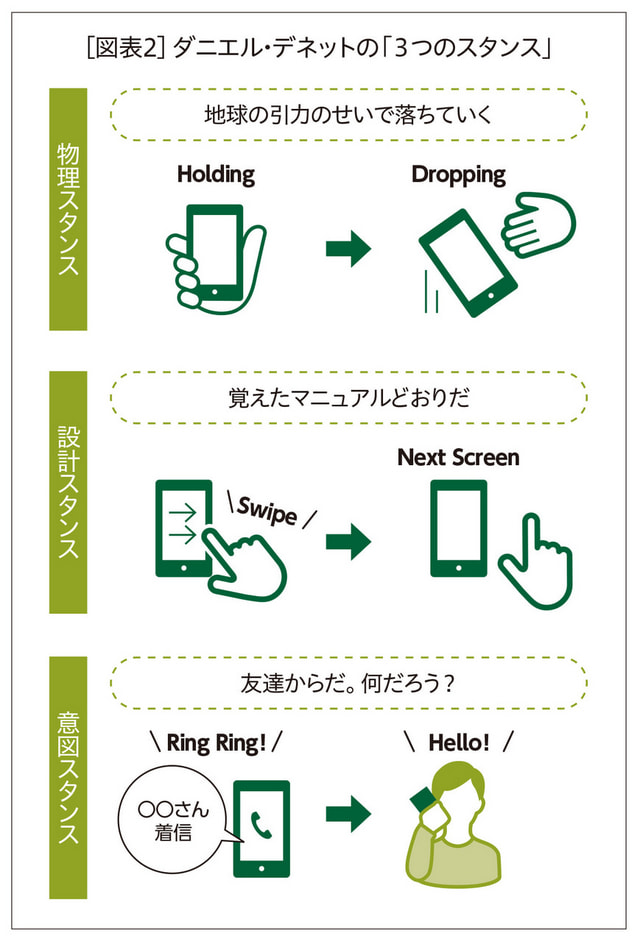

HAIの分野で重要な研究の一つに、ダニエル・デネットの「3つのスタンス」があります。それはあらゆるものの振る舞いの予測や解釈が、3つのスタンスのどれかに整理されるというものです。

まず1つ目が「物理スタンス」です。例えば、スマホを持つ手を離したら落ちる、という認識は、スマホを「物理法則に従っている」と解釈しているといえます。

一方で、スマホの画面のスワイプを物理法則に従って解釈しているのだとすれば、「静電容量方式だからこのようになり、半導体のこのような電子がこう流れているので……」などと考えていることになる。けれどもそのようなわけではないので、人々は物理スタンスを放棄しているのです。

代わりに、そこでは「設計スタンス」が用いられます。一つ一つのルールや設計を覚え、機械の振る舞いを予測して解釈します。「指をこうスワイプしたら、横の画面が出てくる」ということを見せられても違和感がないのは、スマホに慣れているから。僕らは、新しい道具を理解するとき、大抵の場合はルールを覚える設計スタンスに基づき、使えるようになっていくのです。

さらにスマホに電話がかかってくると、また事情が変わります。「自分の言葉が音声信号に変わっている」といった物理法則や、「おはよう」という呼びかけに応えるプログラムも意識せず、自然にしゃべり始めます。物理スタンスも設計スタンスも放棄し、相手の意図を通して予測し、解釈する「意図スタンス」を使っているわけです。そしてこれこそ“心を感じている状態”だと思われているのです。

つまり心を感じている状態とは、「その主体を意図スタンスで予測、解釈できている状態」と言えます。

―その3つのスタンスはどうやって使い分けられているのですか。

大澤 人は一般的に初めてのものには抵抗感がある。「新しい人工知能の技術です」というのと、「新入社員です。よろしくお願いします」とでは、どちらも初めての出会いなのに、新入社員のほうが、違和感がありません。それが意図スタンスの強みです。

つまり、「だいたい人ってこんな感じだよね」という、ある程度の“心”を想定することで、「ちょっとした違いがあっても同じ仕組みの中にいる」という暗黙の共通認識が備わってくる。初対面でも「おはようございます」の挨拶を違和感なく交わすことができるのは、意図スタンスを用いてコミュニケーションを取っているからです。

実際に心は見えないので正解はわからないけど、わかっているつもりになることで、人間は社会性を維持しています。そうでなければ、「心の内を全部知るまでは関わりたくありません」となってしまう。それでは、社会性もないですよね(笑)。

そう思うと、自分たちの方向性は「意図スタンスで予測・解釈できる科学技術をつくることではないか」と思うのです。

例えばスマホを渡されて、「よくわからない」と言っているおじいちゃん、おばあちゃんに、孫が「教えてあげるから一緒に練習しようよ」と言ったらやる気になりますよね。

人工知能への抵抗感も、仲がいい人が間に入れば和らぎます。それを科学技術が自分でできるようにしたい。そうすれば、科学技術が特定の詳しい人だけのものでなく、一人ひとりに寄り添って、全員のものになる世界がつくれる。自分たちの研究の社会的インパクトの前提は「科学技術がみんなのためになる時代をつくる」なのです。

学生全員が輝く研究センターの運営と30年計画プロジェクト

―そのような世界を目指して、どのような研究体制で進めていますか。

大澤 昨年までは、研究テーマごとに研究チームを分けた3チーム制でした。「インタラクションチーム」では、第1ステップの「心を感じさせるようなロボット」をつくり、「インテリジェンスチーム」では、第2ステップの「人の心を読み取るプログラム」をつくる。「インプリメンテーションチーム」は、それらの技術を最大限に社会実装するために、組織運営をサポートします。

今年度は自分を含め、研究者4人体制になりました。研究や実務の世界で実績のある素晴らしい3名に来ていただき、1チームずつ担当してもらい、そこに学生たちが集まり、私はそれぞれのチームをサポートします。

例えば学生が行政のイベントに講師として参加し、私がアシスタントをする、という予定もある。基本的に上下関係は問題ではなく、プロジェクトリーダーとメンバーという立場をしっかりつくります。そしてこれからはインタラクション、インテリジェンスの各チームで進めてきた研究を統合することに、熱量を上げていきたいですね。

―研究室の体制づくりにもかなり注力されていますね。

大澤 初年度には、私が研究室の全学生と向き合い、全員が自分の道で成功できました。それが学部内で評価され、研究センターを開設する動きになったのです。

しかし2年目に人が増えても同じ方法をとっていたら、パンクして体調を崩し、1カ月に2度入院することになってしまって。そこでやり方を変えなければ、という危機感を持ち、研究組織の仕組みづくりにしばらく一生懸命でした。

すると今度は「仕組みをつくれば、仕組みにはまらなかった学生が劣等生になる状況を生んでしまう」ことに気付きました。私はそれを変えたくて大学教員になったわけです。「偏差値や成績という基準に適合できた人に価値がある」という世の中の認識を早く変えたかった。なのに自分の研究室で仕組み化を図り、枠にはまらなかった学生に劣等生の烙印を押すのは違うな、と思ったのです。

現在は、かなり気を配りながら、仕組み化するところ・しないところのメリハリをつけているつもりです。研究室の運営は、優秀な方々に安心して任せ、私は仕組みから漏れた部分を最後までケアできるように心がけています。進行状況の把握も慎重に行い、できた気になってはいけないと、いつも気を引き締めていますね。

だから成績の評価基準は学生たちが自分で考えます。OKR(Objectives and Key Results)という目標管理手法を大学風にアレンジして取り入れ、評価指標を自分で設定。四半期ご

とのプレゼンテーションで、その振り返りを行います。全員に、自分の価値軸で生きることを実践してもらっているのです。

―大澤先生は何をされますか。

大澤 めちゃくちゃ沢山コメントしますよ。「キミの魅力はこの程度ではない」という主旨が多いのですが、「プレゼン前にリハーサルをやろう」「こんなOKRでいいのか、もっと素晴らしいことをやったじゃないか」とバリバリ働きかけます。

大学生は多くの場合、プロではありませんし、私もそれを強いることもそうありません。ただ、少なくとも「自分自身のプロであれ」とは言っています。私が思うプロかそうでないかの違いは、頑張ったことが必ず評価されるかどうかです。大学生が大学で取り組むのはプロとしての取り組みではありませんから、「頑張ったこと」も評価されます。ですがプロは違います。いくら頑張ってもクオリティが低ければ評価されません。自分自身のことに関しては、「一生懸命に考えたから十分」で終わらず、どんな人間なのか、何がしたいのか、何を目指しているのか、何が得意で何が苦手で、何を伸ばそうとしているのか。とことん見極めてほしいと思っています。

大澤研究室では配属されると、最初に自己紹介研修を徹底的に時間をかけて行います。この時、私は学生の自己紹介をプロの仕事として向き合います。準備段階の努力の有無に関係なく、自己紹介の場で、その場を自分のものにして、相手を動かすことができるかだけを見ます。自分自身のプロになれるのは、世界でたった1人だけです。

そういうスタンスの下だから、自己紹介の研修では、学生は本当に必死です。そしてできるようになって、段々と輝いていく。だからとことん応援したい。これだけ徹底して自己紹介を練習しているので、就活にはみんな強いですよ。

―学生たち一人ひとりの今後が楽しみですね。

大澤 学生たちは、全員が自分の道を見つけて輝いています。それぞれストーリーがあり過ぎて、語り切れませんね。

例えば、初めての学会での研究発表で表彰される子もいれば、「触」ハカセになると、接触インタラクションに関する研究やアウトリーチに高いモチベーションを保ちながら研究を続けている子もいます。

この文理学部の研究センターは、情報科学だけでなく、あらゆる学術領域の学生が集まっている。その中には、振動デバイスをつくって、音声ではなく振動だけでナビゲーションできる白杖を制作し、大学SDGs ACTION! AWARDSで準グランプリを取った学生もいる。その子は弱視で目がよく見えない分、音楽をイヤホンで楽しみながら外を歩きたいのに、初めての場所では、音楽より、音声ガイダンスに集中しなければならない状況を変えたかった。彼は「僕の視覚障碍は強みだ」と言っていましたね。その後、大好きなカメラメーカーに就職しました。

―今後、どんな計画で進めていきますか。

大澤 大学4年生の2014年に、2044年までの30年間でドラえもんを本気でつくる計画を立てました。どこまでできるのか、今もチャレンジ中です。現在、第1クオーターが終了し、第2クオーターを進んでいる状況です。

最初の10年間では、汎用人工知能のテーマで博士号を取得。この分野で日本で唯一、学位を取った研究者となりました。その後、大学教員として研究センターとコミュニティを設立。最初につくったコミュニティは約2,500人まで増え、当時「日本最大級」と言っていただけました。

信じられる仲間がこれだけ大勢でき、ドラえもんの定義を策定し、それに向けたプロトタイプのロボットも完成しました。ドラえもんをつくるアウトラインは描けた気がしています。

30年計画の折り返し地点の2029年までには、最近始めた「コミュニティーAIプロジェクト」で実績を上げ、ドラえもんづくりに集中できる環境をより徹底的に整えたい。第1クオーターに負けない成果を出すことを目標に、自分にプレッシャーをかけているところです。だからちょっとそわそわしながらも、充実した毎日を過ごしていますよ。