はじめに

サステナブルな社会の実現を目指すために、これまでの主力であった化石燃料に代わる再生可能エネルギーが注目されている。再生可能エネルギーは、環境へのCO2排出が伴わないため、地球環境に優しいエネルギーとして期待されている。大気中のCO2増加は、さまざまな気候変動やそれに伴う環境破壊を起こす地球温暖化の原因とされている。これについては、温暖化が進行した結果として大気中のCO2が増加したという、因果関係が逆であることを主張する学説もある。この場合、化石燃料の使用抑制によって大気中のCO2自体を減らすことができても温暖化の防止には直接はつながらないことになる。仮にそうであったとしても、化石燃料は地球に蓄積されたものを消費する一方で生産することができないため、少なくとも数十年前から枯渇が危惧されているエネルギー源である。掘削技術の向上で当面の化石燃料が確保可能であるとしても、問題の根本的な解決には至らない。よって、化石燃料に頼らない再生可能エネルギーを創出することはサステナブルな社会の実現に大きく寄与する。くしくも先日就任した菅義偉首相が、2050年までにカーボンニュートラルを実現し、脱炭素社会を目指す旨を、所信表明演説で宣言したところである。特に我が国では現状、化石燃料のほか、原子力発電の燃料であるウランなど、ほとんどのエネルギー資源を輸入に依存しているという事情から、再生可能エネルギーによって確立される安定したエネルギーの自給自足は悲願であり、国の平和を維持する大きな力となりうる。

再生可能エネルギーの現状

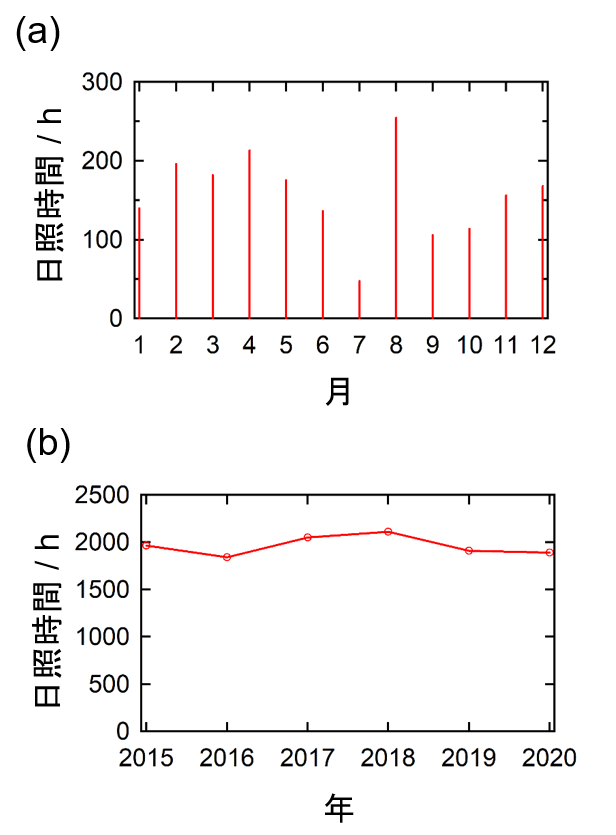

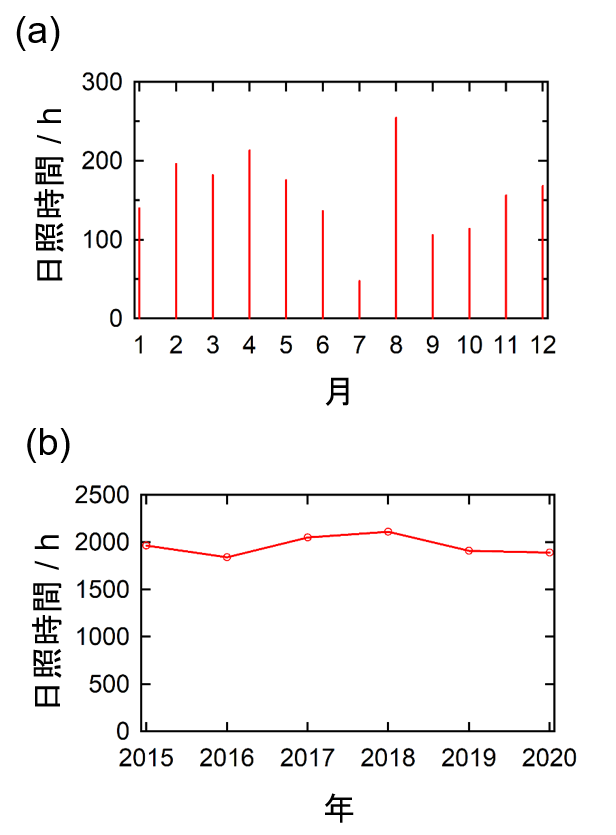

ここでいう再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、潮力、バイオマスなどといった、自然界から常に供給可能なエネルギーのことである。いずれについても解決すべき問題は多くある。水力や地熱などは、火山や山が多い我が国は比較的恵まれた環境であるといえるが、大規模な発電所の建設には少なからず自然破壊を伴う。また再生可能エネルギーは、自然に頼る以上、供給量が不安定なものが多い。例として、太陽光について考えてみる。太陽光は、地球に到達した光エネルギーの1〜2時間分で世界消費エネルギーの一年分に相当すると推算されており、再生可能エネルギーの中でもかなり有望なものの一つである(1)。太陽光の利用に重要な日照時間について、東京を例に気象庁が発表しているデータをもとに作成したグラフを示す[図表1](2)。国内でも地域によって差があり、季節による変動もあり、年によっても多少のばらつきは見られるものの、発電に適した快晴の日中という好条件は意外と少ない。サハラ砂漠の一部地域などの天候や緯度に恵まれた地域と比較すると日照量は半分程度である(3)。また太陽光は、トータルとしては膨大な量の光エネルギーが地球上に降り注いではいるものの、単位面積あたりのエネルギー密度が小さいという点も利用を難しくしている理由として挙げられる。つまり、大量に供給されたタイミングで何らかの手段をもって貯めたり、現場で必要なときに必要な量だけを作り出す小型化を行ったり、エネルギー密度を高めるような工夫を施すことが、実装において重要な課題であると考えられる。

このような事情もあって、現時点において我が国では、再生可能エネルギーのみでの安定的なエネルギー利用の実現には至っていない。本稿では、再生可能エネルギーの中でも特に太陽光に着目し、筆者がこれまでに太陽光を有効利用するために取り組んできた研究に関連する技術を幾つか紹介したい。

光触媒の欠点克服への取り組み

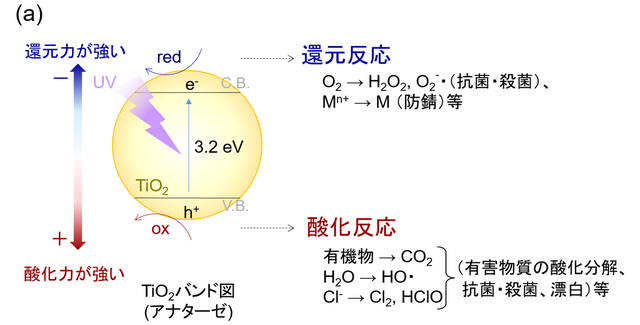

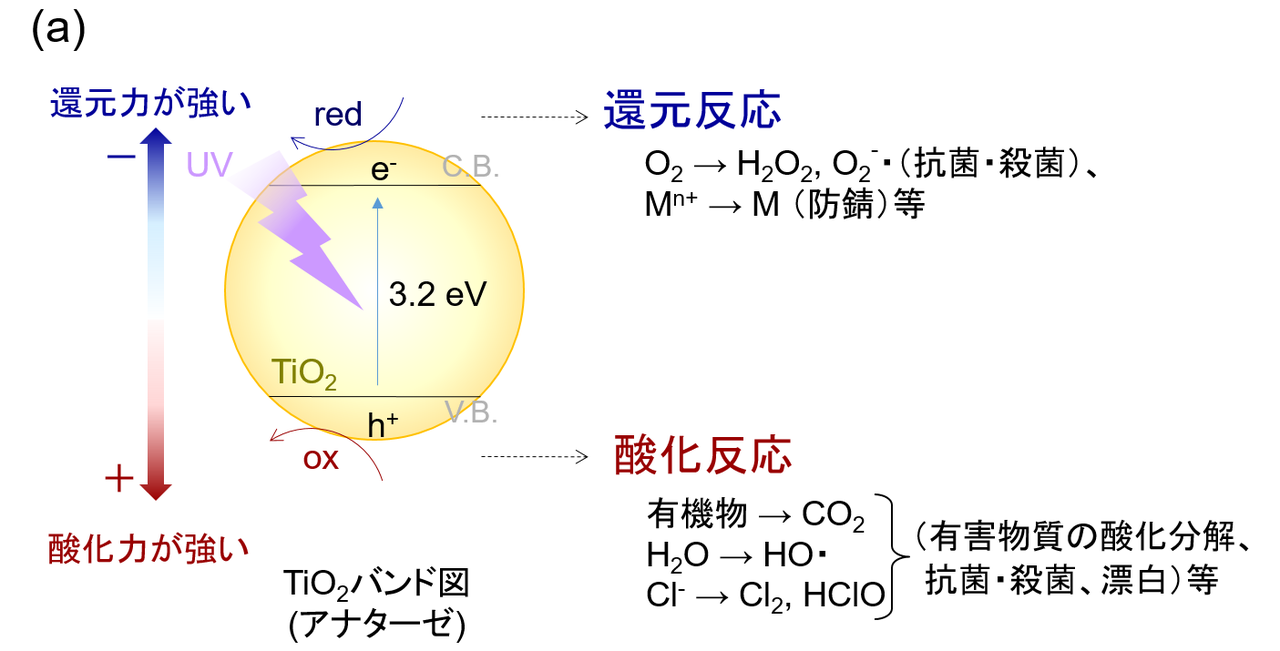

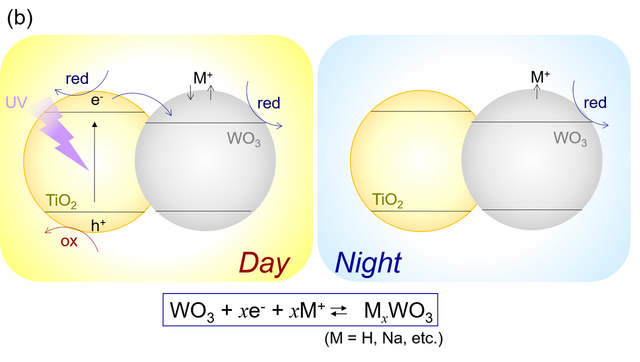

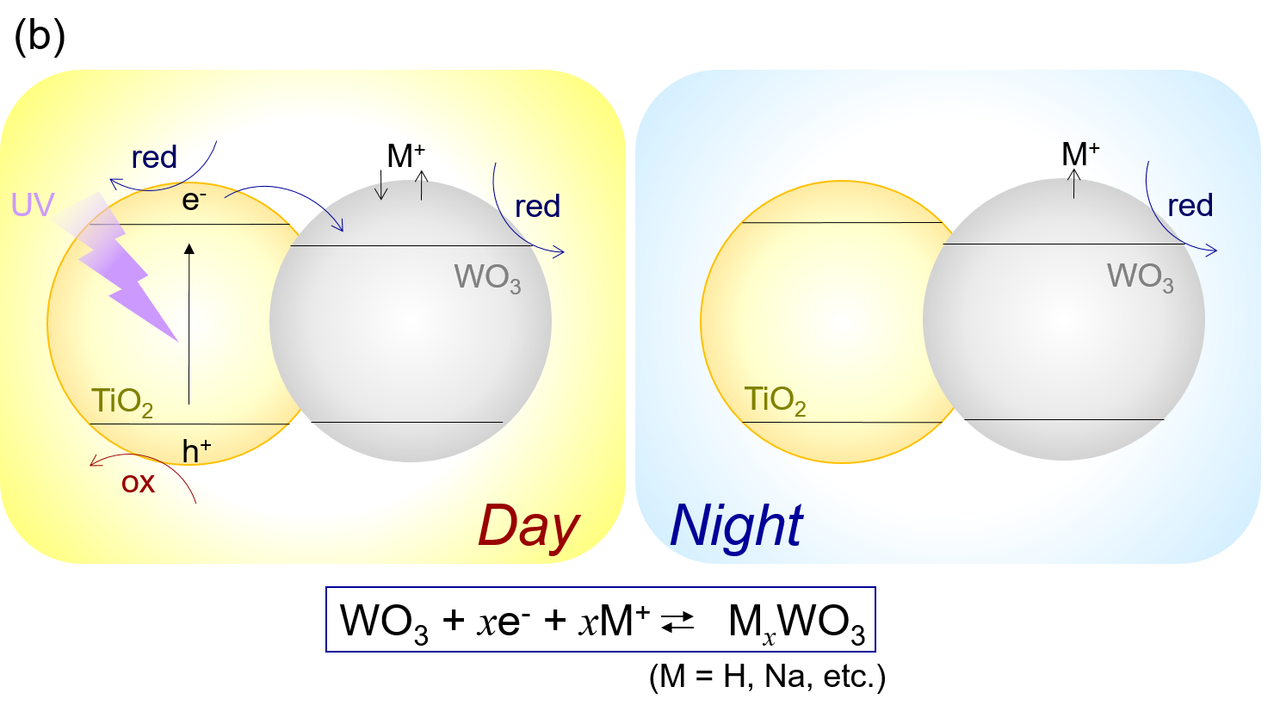

光触媒とは、光のエネルギーを利用して化学反応を促進する物質のことである。光触媒として最もよく使われているのは酸化チタンという半導体であり、古くから白色顔料としても使用されてきた身近な素材である。酸化チタン光触媒の仕組みについて簡単に説明すると、太陽光などに含まれる紫外光を吸収することで、励起電子と正孔を生じ、それぞれが還元反応と酸化反応を引き起こす[図表2(a)]。この反応の結果として、抗菌・殺菌、防錆、有害物質の除去、セルフクリーニングなどの効果が得られるため、我々の生活のさまざまなところで広く実用化されている(4)。さらに直近では、銅と光触媒を組み合わせた銅繊維シートが新型コロナウイルスの不活性化にも有効であるという報告もあり、ますます重要性が増している素材である(5)。

このように有益な効果が多数得られる酸化チタン光触媒であるが、幾つかの欠点がある。太陽光にごく一部しか含まれない紫外光しか利用できず、可視光や近赤外光などでは機能しないこと、生じる酸化力が強いため、ほとんどの有機物はCO2まで酸化されてしまうこと、その機構上、夜間など光の当たらない条件下では機能しないこと、などである。

1つ目の、紫外光しか利用できないという欠点を克服する酸化チタン光触媒の可視光応答化についてはかなり研究が進んでおり、窒素をドープするなどのバンドエンジニアリングによって半導体のバンドギャップを狭くすることで使用できる光の波長を長くしたり、可視光を吸収する増感剤を組み合わせることで可視光応答性を付与するなどの技術が開発されている。なお増感剤として、後述する可視光を吸収する金属ナノ粒子を組み合わせるのも有効である。

2つ目の、生じる酸化力が強すぎるという特性については、有害物質等の酸化分解には大変有用であるが、例えば布などの有機物に光触媒の効果を利用したいときには、母材そのものの酸化分解も進行するため、傷みが早くなるなどのデメリットが生じると考えられる。これに対しては、酸化チタン層のアンダーコートとしてシリカなどの不活性層を導入することで直接接触を避けることができ、ある程度の解決が可能である。テントなどを酸化チタン光触媒でコーティングする際の技術として採用されている。

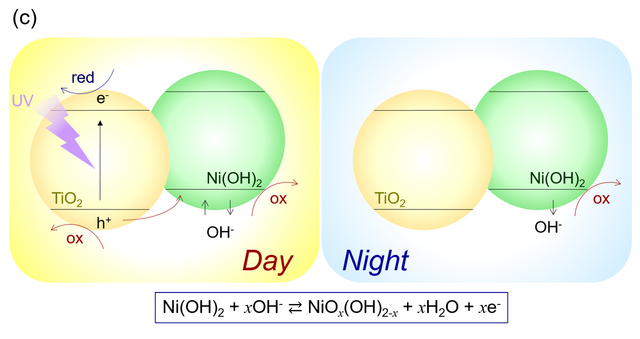

3つ目の光が当たらない夜間には機能しないという欠点を補う方法の一つが、エネルギー貯蔵型光触媒である(6)。まずは還元エネルギー貯蔵型を例に説明する[図表2(b)]。酸化チタン光触媒に、エネルギー貯蔵材料として、酸化タングステンや酸化モリブデンなどを組み合わせることにより、日中の酸化チタン光触媒に生じる還元力の余剰分を貯めておくことができる。夜間など光の当たらない条件下では、酸化チタン光触媒自体は機能しないが、エネルギー貯蔵材料に貯めておいた還元力を徐々に放出することによって、防錆や抗菌など、還元反応に基づく効果の一部を持続することが可能である。汚れの分解などは、夜間に効果が得られなくても翌日の日中にまとめて分解すればよいが、錆などは一度進行すると元の状態に戻すことは困難である。そのため、夜間も長時間にわたって効果が持続できることが重要であり、還元エネルギー貯蔵型光触媒が果たす役割は大きいといえる。また酸化エネルギー貯蔵型では、貯蔵材料として水酸化ニッケルやイリジウム酸化物が有効である[図表2(c)]。還元エネルギー貯蔵型と同様に、日中の酸化チタン光触媒に生じる酸化力の余剰分を貯めておくことで、夜間にも有害物質の酸化除去など、酸化力に基づく効果の一部が持続できる。例えば、ホルムアルデヒドなどのシックハウス症候群の原因物質は、建材などに使用される接着剤から、昼夜問わず常に微量が放出され続ける。これを酸化除去する効果が夜間にも持続し続けるため、余剰分の効果を夜間に回せるメリットは大きい。またイリジウム酸化物を用いた場合は、消灯後も水の酸化反応が持続することがわかっているため、人工光合成系への応用も期待される。

夜間に持続できる効果は、組み合わせるエネルギー貯蔵材料によって異なるので、目的に合わせて選んだり組み合わせたりすることが可能である。また、エネルギー貯蔵材料に組み合わせる光触媒として、上述の可視光応答型光触媒を用いることもできる。このように、研究の進展によって酸化チタン光触媒の複数の欠点を同時に克服することが可能であり、日中の太陽光エネルギーを余すことなく利用するための技術の一つとして確立することが期待される。

金属ナノ粒子の光エネルギー捕集効果

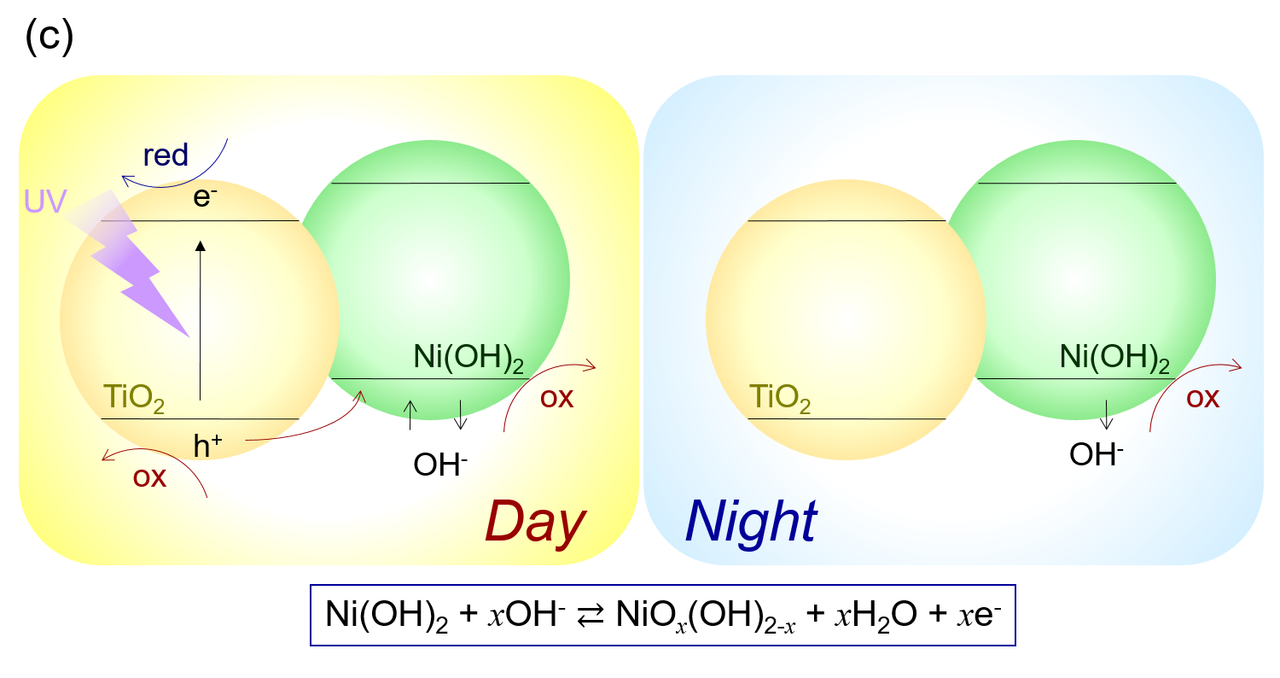

先にも触れたとおり、太陽光には単位面積当たりのエネルギー密度が小さいという弱点がある。光エネルギーを効果的に捕集する技術を確立することができれば、より高効率に太陽光のエネルギーを利用することが可能になる。それを可能にする材料として、近年金属ナノ粒子が注目を集めている(7,8)。金や銀などの金属は、バルクでは特有の光沢を示すが、ナノサイズ化することで赤色や黄色の鮮やかな発色を示すことから、古くはステンドグラスやヴェネチアングラス、切り子硝子等の着色剤として使われてきた[図表3]。これは、金属ナノ粒子が局在表面プラズモン共鳴(Localized Surface Plasmon Resonance:LSPR)という特性を示すことによる。金属ナノ粒子中の自由電子が、特定の波長の光の電場と強く相互作用して共鳴し、その結果として照射した光のエネルギーを金属ナノ粒子表面近傍のナノ空間に局在化することができる。言い換えれば、特定の波長の光を強く吸収し、吸収した光のエネルギーを捕集することができる。この光エネルギー捕集効果によって、入射光のエネルギーを金属ナノ粒子表面近傍で、理論上は、数十倍から数百万倍にもすることができる。光エネルギー捕集効果を上手に活用することで、太陽電池や光触媒、発光素子などといった既存の光エネルギー変換デバイスの効率を向上することが可能になる[図表4]。

金属ナノ粒子の大きな特長として、吸収断面積が大きく単層でも大きな光吸収が得られること、また共鳴波長すなわち色の制御が容易である点が挙げられる。共鳴波長は、金属ナノ粒子を構成する金属の種類、粒径、形状、凝集状態、周囲媒体の屈折率などによって変化する。多くの金属がLSPRを示すことが知られているが、実用性を考えると、安定性の面から金や銀などが材料として主流であり、選択肢は多くない。粒径については、例えば球状の金ナノ粒子の場合、粒径を15ナノメートルから100ナノメートルまで変えても、吸収ピーク波長のシフト量は数十ナノメートル程度であり、いずれも赤色である。同様に周囲媒体の屈折率変化による色変化もさほど大きくない。凝集状態は、孤立分散状態か凝集体かの2択になりがちである。その一方で形状の場合、例えば棒状金ナノ粒子のアスペクト比によって、可視域から近赤外域まで、自在に吸収波長を制御することが可能である(9)。例として有機色素の場合、各色について異なる構造の色素をそれぞれ設計して異なる材料から合成する必要があるため、同一の材料からさまざまな色を作り出せる金属ナノ粒子は、安価な作製コストの顔料としても有望である。

このような特性を持つ金属ナノ粒子を、例えば太陽電池のような光電変換デバイスに組み込むと、光電流値を向上することが可能になる。太陽電池にはさまざまなタイプのものがあり、単結晶、多結晶、アモルファスなどのシリコン系、単結晶・多結晶の化合物半導体系、有機薄膜太陽電池や色素増感太陽電池などの有機系などが挙げられるが、いずれの系においても金属ナノ粒子を組み込むことで、光電流値が向上したという報告がなされている。しかし、デバイスの光捕集能力を高めることで光エネルギー変換効率が向上するという機構であるため、元々、光吸収が十分に得られているデバイスに組み込んでも効果は限定的である。それでも金属ナノ粒子を導入することで、光活性材料を減らすことができるため、高価な色素の使用量を減らしてコストダウンしたり、薄膜でも十分な光吸収を実現することで薄膜化が可能になるというメリットは得られる。

現状では、実際のデバイスにおける光電流増強度は理論値に比べて随分と小さく、せいぜい数倍程度のものがほとんどである。これは金属ナノ粒子と色素の効果的な配置が実現できていないことに起因していると考えられる。金属ナノ粒子の配置と光捕集効果に着目すると、単独の金属ナノ粒子よりも、ナノレベルで近接した2つの金属ナノ粒子間に極めて強く生じる。また、規則構造を持った2次元アレイにすると、さらに強い光捕集効果が得られることがわかっている。球状よりも形状異方性を持つ金属ナノ粒子のほうが桁違いに大きな光エネルギー捕集効果を示すため、形状異方性金属ナノ粒子を用いて配向配列を緻密に制御した2次元アレイを実現する技術の確立が望まれる。また、色素と金属ナノ粒子の配置については、金属ナノ粒子の光エネルギー捕集効果が表面近傍のナノスケールの空間に限られるため、ナノレベルで空間選択的に色素を配置する必要がある。さらに金属ナノ粒子には、色素などの励起状態をクエンチするという逆の現象も起こすため、これをいかに抑制し、増強効果のほうを効率よく利用するかという問題もある。それぞれについて解決するための研究は多く行われており、筆者も幾つかについては解決の糸口を得て既に報告しているため(6)、今後の展開に期待されたい。

今後のコミュニケーションの場

今回の執筆をお引き受けするにあたって「コミュニケーション」というお題を頂いたので、最後に研究者に研究推進のための重要なコミュニケーションの場を提供してくれる学会について、個人的に最近感じていることに触れたい。光エネルギーを有効活用するための研究を広く行っていると、複数の学会の年会や討論会、研究会などで成果を発表したり、聴講して情報を収集する必要が生じる。例えば筆者は、日本化学会、電気化学会、日本分析化学会、光化学協会、ナノ学会などの会員であり、毎年それぞれの年会や討論会などに出席して発表や聴講を行っている。それぞれの学会の個性に応じて、同様の研究でも切り口や着眼点が異なるため、その多様性が研究の推進に大変重要である。しかし、これはつまりそれぞれの学会の中で類似の分野が取り扱われているということでもあり、もう少し統廃合できないだろうかと思う部分がある。実際に、会員数の減少に伴い、金銭的に経営が苦しくなったり、運営する研究者の減少によって役員の負担が増加している学会も見聞きする。このままそれぞれによる完全な独立体制での運営が続くと、体力が持たない学会が少なからず現れるように危惧される。そのような事態は、我が国の科学技術の発展に対して大きくマイナスであり、世界に対して後れを取ることにつながりかねない。研究者にとっての重要なコミュニケーションの場も、負荷が少なくサステナブルであってほしいと思う。少子化の影響もあってか会員数は減少傾向にある学会が多いように見受けられるが、これからはどのようにして会員を増やすかよりも、少ない会員でも学会の運営が可能になるようなシステムの構築に取り組む戦略のほうが勝算が高いように思う。学会同士の完全な統廃合は現実的ではないとしても、個別での高コストな活動を減らす代わりに、事務局を統合したり、討論会や研究会を合同開催したり、合同で会誌を発行するなどのように、部分的にでも協力していくことで負担を減らしていくことはできるのではないか。異なる分野の学会をうまく組み合わせることができれば、異なる視点や異なる研究のバックグラウンドを持つ研究者とより活発な議論をする機会が増えることにつながり、結果としてより研究が活性化できる可能性がある。現在直面している大きなピンチを大きなチャンスに変換することができる可能性も、そこにはあるのではないかと考えている。

また2020年3月以降、2021年1月の執筆現在に至るまで、新型コロナウイルスが猛威を振るっており、対面を基本としたオンサイトでの学会発表の場を開催することが困難になっている。事前に音声を録音したパワーポイントのスライドを登録してオンデマンドでの発表を行ったり、1年前にはその存在も知らない人のほうが多かったのではないかと思われる、会議アプリZoomやTeamsなどを駆使したオンラインでの学会発表も多数行われるようになってきた。しかし、最も重要なセッションは懇親会であるとおっしゃる先生方もいるくらい大切な意味合いを持つ懇親会の開催には、オンライン環境ではまだ十分に対応しきれていないように感じる。研究の推進のためにも、一日も早くコロナ禍が収まってオンサイトでの開催が望まれるが、今後も類似の災害が起こる可能性があることも考えると、いかにオンラインでオンサイトに肉薄したコミュニケーションを可能にするかという技術開発も両輪で推進していくことが強く望まれる。このシステムを必要とするのは研究者に限らないことは自明であり、社会的な要請が大きい課題であると思う。やはり、これらの実現にあたっては、それぞれが独自に取り組むのは効率的ではない。世界のあらゆる立場の人々が、部分的にであっても前例や慣習にとらわれずに必要な場面で力を合わせることで、この世界的に困難な局面を乗り切ることができれば、今後は、これまでの技術では実現できなかった、今まで想像もつかなかったような素晴らしいコミュニケーションの場が形成されるのではないかと個人的には期待している。

〈参考文献〉

(1)渡辺 正、中林誠一郎、『電子移動の化学―電気化学入門』、朝倉書店(1996).

(2)気象庁ホームページ https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=47662&year=&month=&day=&view=p4 (Accessed 20210215)

(3)2019 The World Bank, Source: Global Solar Atlas 2.0, Solarresource data: Solargis https://solargis.com/maps-andgis-data/download/world (Accessed 20210215)

(4)藤嶋 昭、渡部 俊也、橋本 和仁、『光触媒のしくみ』、日本実業出版社(2000).

(5)群馬大学 プ レ スリリ ー ス https://www.gunma-u.ac.jp/wpcontent/uploads/2020/12/82b85c8a9eaf7f85b3d76d2c50750b86.pdf (Accessed 20210215)

(6)髙橋 幸奈、“ナノスケール光貯蔵・局在化システムの設計,高性能化と分析科学への展開”、分析化学、68(10)、777-782(2019).

(7)山田 淳 監修、『プラズモンナノ材料の開発と応用』、シーエムシー出版(2011).

(8)山田 淳 監修、『プラズモンナノ材料の最新技術』、シーエムシー出版(2015).

(9)大日本塗料株式会社ナノ粒子シリーズ https://www.dnt.co.jp/technology/new-business/particle/index.html (Accessed20210215)