このテーマについて論ずるにあたり、初めに、デジタル化、あるいはデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)が目指すべきビジョン(将来像)は何かということを考えてみたい。

まず、DXについての議論において頻繁に登場する「持続可能な社会」の構築とは、地球規模での環境問題等の解決に加えて、SDGs(Sustainable Development Goals)等にも見られるような複数の人類の共通課題ということを強調しておきたい。

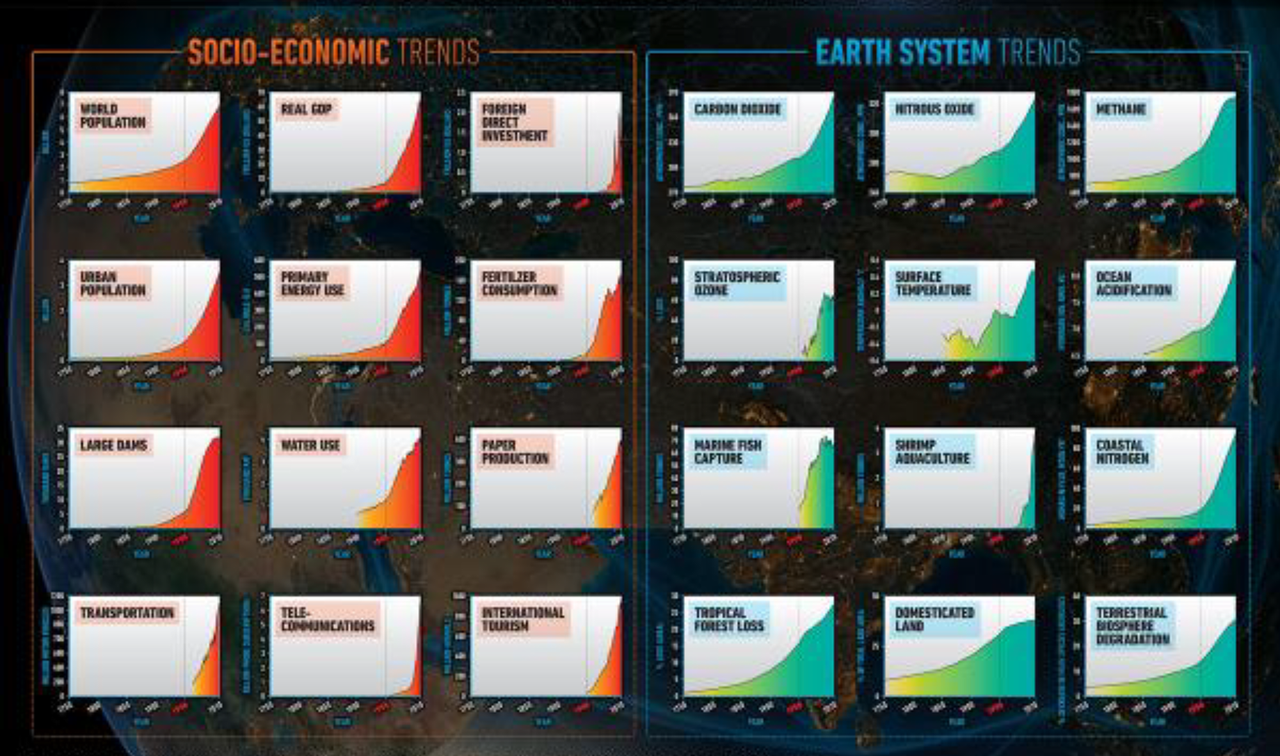

環境学の世界では、人間が地球に及ぼす影響が急激に加速し、地球の限界を超え始めたのではないかという科学者の危惧がデータをもとに示されている。特に「グレート・アクセラレーション(Great Acceleration)」や「人新世(アントロポセン)」とよばれるキーワードがこのような文脈で注目されている。

グレート・アクセラレーションとは1950年以降(発生時期には所説あり、まだ定まっていないが)に急激な変化が地球に起きていることを意味している。既に人口、実質GDP、一次エネルギーの使用、二酸化炭素、亜酸化窒素、メタン、成層圏オゾン、表面温度、海洋酸性化、熱帯林の喪失等の地球システムに関する多くの指標で、その兆候が見られる[図表1]。

そして、このグレート・アクセラレーションが起きている現時代を、時代区分とするべきという議論が起きている。それが人新世である。それは、地質時代(年代)区分のうち、最も新しい時代である「完新世(Holocene)」(1万1700万年前)から、地球環境への影響が顕著になった近年だけを切り離そうという提案に基づく、新しい地質学的な時代区分である。

つまるところ、人新世とは、現代文明社会を生きる我々ということになる。そして、人新世の最大の特徴は、エネルギー源として石炭・石油をはじめとした化石燃料に多くを依存してきたということだと筆者は考えている。このため、求められている脱炭素化とは、産業革命以降の人類の営みと文明を見直すという作業と密接不可分なのである。

このような中で、人新世時代の一つの希望は、近年の再生可能エネルギー利活用の増加である。再生可能エネルギーの設備導入量(kW)の推移を国別で見た場合、この10年間で、再生可能エネルギー設備導入量は、2倍程度に増加している。そして、この増加傾向は2000年以前には全くないものである。これは、2015年のパリ協定等やSDGsに示されるような、脱炭素化や持続可能な社会構築に関する世界的な関心の高まりが背景にあることはいうまでもない。この兆しが人類の文明論的な希望ではないかと筆者は感じている。

しかし、今現在でも、世界の一次エネルギー需要の約8割は、化石燃料が持つ化学エネルギーを、熱エネルギーや電気エネルギーへと変換することで賄われている。上記で再生可能エネルギーが急速に増えていると書いたが、あくまでも、これは電力供給等に占める割合が増加しているにすぎない。つまり、世界全体の一次エネルギー需要で見ると、今もなお、化石資源に多くを依存しているのが現代文明である。それがゆえに、この10年間の再生可能エネルギーの急速な増大は、化石燃料資源に依存してきた人新世時代における人類史的な転換点である。そして、現代文明の生存基盤となってきた化石資源への依存を低減し、持続可能な社会に向けた変化の兆しである。人新世時代を終えて新しい文明社会を形成することが、まさに人類には求められている。

人新世時代に終止符を打つ汎用目的技術とは?

次の時代を見通す手がかりは、人新世時代から次の人類文明をどのように形成するのか、それを支える技術・経済社会システムや社会実装モデル、さらにはポスト人新世時代の倫理規範とは何か、を熟考する必要性がある。そこで、この点について、汎用目的技術としての再エネ・DXという観点から見ていくことにする。

産業革命期の蒸気機関が典型的であるが、世界全体で経済システムの変化や、生活様式を含めて社会構造の変化に大きな影響を与えた新しい技術の体系を、経済学では「汎用目的技術(GPT:General Purpose Technology)」と呼ぶ。

18世紀後半~19世紀中期の第1次産業革命を支えた蒸気機関は、ものづくりばかりでなく鉄道や船舶にも用途が広がり、経済や社会の仕組みを大きく変えた。また19世紀後半~20世紀初頭における第2次産業革命を支えた内燃機関(エンジン)や電力もまた社会の隅々に行き渡り、今でも私たちの社会や生活を支える主要な技術として広く使われている。このような技術がGPTである。

さらに、1940年代に登場するコンピュータ、1990年代に普及が始まるインターネットなども私たちの生活や社会に浸透し、その活動にさまざまな影響や変化を与えてきたGPTと考えることができる。情報技術等のデジタル化を支える技術、例えば「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」は今後、汎用目的技術としての地位を確立する可能性が高いだろうし、IoTを支える要素技術や技術の体系もその範疇に入るであろう。

人類共通の課題を解決できる汎用技術としてのIoT

中長期的に考えると「ポスト人新世」時代に適合的な技術やその体系が、今後の汎用目的技術となることが論理的には推測できる。中長期的にそのようなポテンシャルを持ちえる技術が今後、成長する技術であり、これに立脚する社会経済活動が、50年、100年先でも成立する産業やビジネスといえる。

そして、ポスト人新世時代の汎用目的技術とは、脱炭素化等に貢献することが必要条件となるのだが、貧困問題や社会の公平性、多様性のような社会課題も同時に解決することも求められるだろう。

別の言い方をすれば、SDGsの17課題のように人類共通の複数課題を同時に解決しうるポテンシャルを持つ技術の体系が、ポスト人新世時代の汎用目的技術の候補なのである。

そこで、重要なのは汎用目的の汎用性とは何か?ということである。例えば、SDGsの17課題は、ある解決策を実施することで、「ドミノ倒し」のような動的な問題解決の連鎖が生じて、全課題(あるいは複数課題)を同時解決するか、解決に向けた動的連鎖の道筋(シナリオ)を描けるかが重要であるとされている。

このような相互連関性が強い課題に挑む場合、社会課題のレバレッジポイント(梃子の力点)を探し、「ドミノ倒し」が生じるポイントを探すことや、「システム思考」で課題の影響の広がりを見極めることが必要である。

また、SDGsの17課題は、相互に強く連関した課題も多く、特定の課題を解決すると、別の課題が悪化してしまうような「トレードオフの関係」となる組み合わせも内包している。簡単な例としては、課題7の「クリーンエネルギー導入」を達成するために食料危機を招くようなエネルギー技術の選択は、課題7が大幅に解決できたとしても、連鎖的に他の課題を悪化させてしまう危険性が高い。また、再エネ開発であっても、その開発過程において、開発地域における自然・生態系や歴史文化等に対する不可逆的な損失を生み出してしまうケースもある。例えば、アメリカでは、再エネ開発に伴う先住民族(マイノリティ)に対する権利侵害などが顕在化しているケースもある。つまり、環境価値が高い再エネ技術であっても、配分的正義や手続的正義の問題とのトレードオフ問題も常に意識する必要がある。

また、時間軸を意識した場合、世代間倫理を考える必要もある。ある技術が現世代の課題解決に大きく貢献しうるが、将来世代の課題を悪化させるかのような世代間の時間軸を超えたトレードオフが生じる技術も、可能な限り回避することが原則である。他方で、この問題は、将来世代に与えるリスクが最小になるような選択も考慮する必要がある。我々が、社会実装を考える場合、空間・時間の両面でのトレードオフを回避しなければならない。

このようにポスト人新世時代の汎用目的技術の特徴は、レバレッジポイントを探し「ドミノ倒し」的に人類の課題解決に貢献しうる汎用性を持つ技術の体系であり、かつ時間的・空間的にもトレードオフ問題を生じさせない技術であろう。そして、筆者は、IoTプラットフォームに支えられた再生可能エネルギー技術が、上記のようなSDGsの達成や「ポスト人新世」時代を担う、汎用目的技術の有力候補であると考えている。以降は、上記のような視点を意識しながら、再生可能エネルギーとDXなどの関係を見ていく。

再生可能エネルギーとプロシューマ

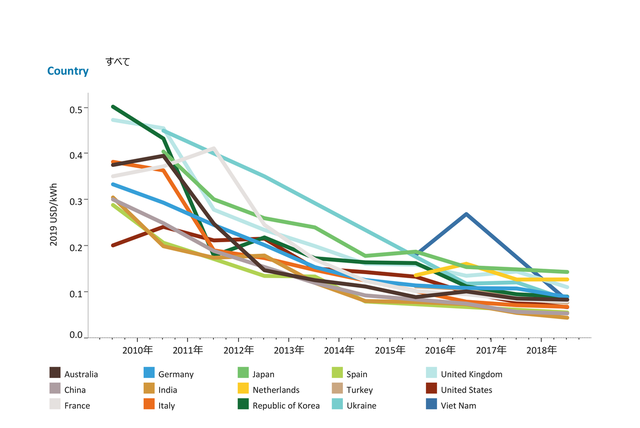

パリ協定やSDGs等によって、脱炭素化シナリオとしてRE大量導入やRE100%が世界的に強く認知されるようになってきた。近年の大規模太陽光発電に関わる発電コストの急速な低下は、このような潮流をさらに加速している[図表2]。日本では「REの主力電源化」がエネルギー基本計画に盛り込まれ、洋上風力の増設なども2020年には打ち出された。米国・カリフォルニア州、ハワイ州では、2050年を目途に州内電源構成をRE100%に高めるという政策目標が掲げられている。このような背景から学術研究としても、RE100・エネルギーシステム分析やRE大量導入シナリオとしての蓄電池や電気自動車(EV)、エネルギーキャリア(水素等)に関する研究が増えている。また、再エネ関連技術のイノベーションとしても、ペロブスカイト太陽光電池や木質バイオマス、未利用バイオマスの利活用の増大、固体蓄電池や超電導等に関する革新的な研究も継続されている。

このような中で、今後、RE大量導入が人間行動と社会経済システムに対していかなる変化を生じさせるのか、この点について少し考察したいと思う。そしてこの変化は「エコロジー的近代化」論を含めた社会経済システム再構築にどんな影響があるのか、ということが、今後100年の経済システムやビジネスモデルの未来像を考える上で重要となるであろう。

火力・原子力を中心とする従来のエネルギーシステムは、「供給の安定性」を重視してきた。他方でRE大量導入やRE100%のエネルギーシステムでは自然気象条件の変動性と不確実性をシステムに内包する。このため、RE比率が増加し、RE100%に近づくに従い、従来システムよりも「供給の変動性」が増大する。しかし、これまでの研究で、供給の変動性はデマンドレスポンス(DR)やエネルギー貯蔵技術(蓄電池等)、情報通信技術を活用した「柔軟性資源」によって適切な対処がなされれば「技術的」には大きな問題ではないことが示され、実証されつつある。

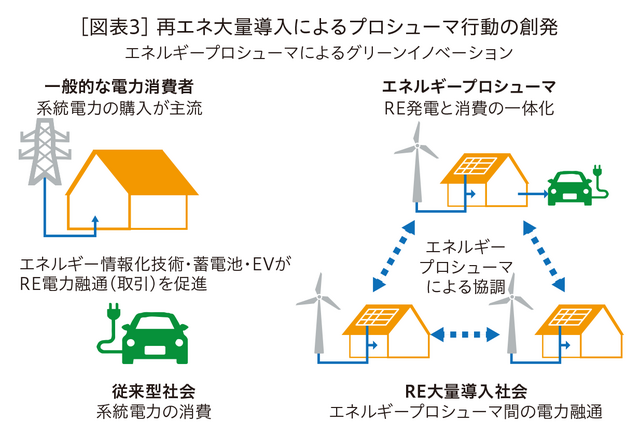

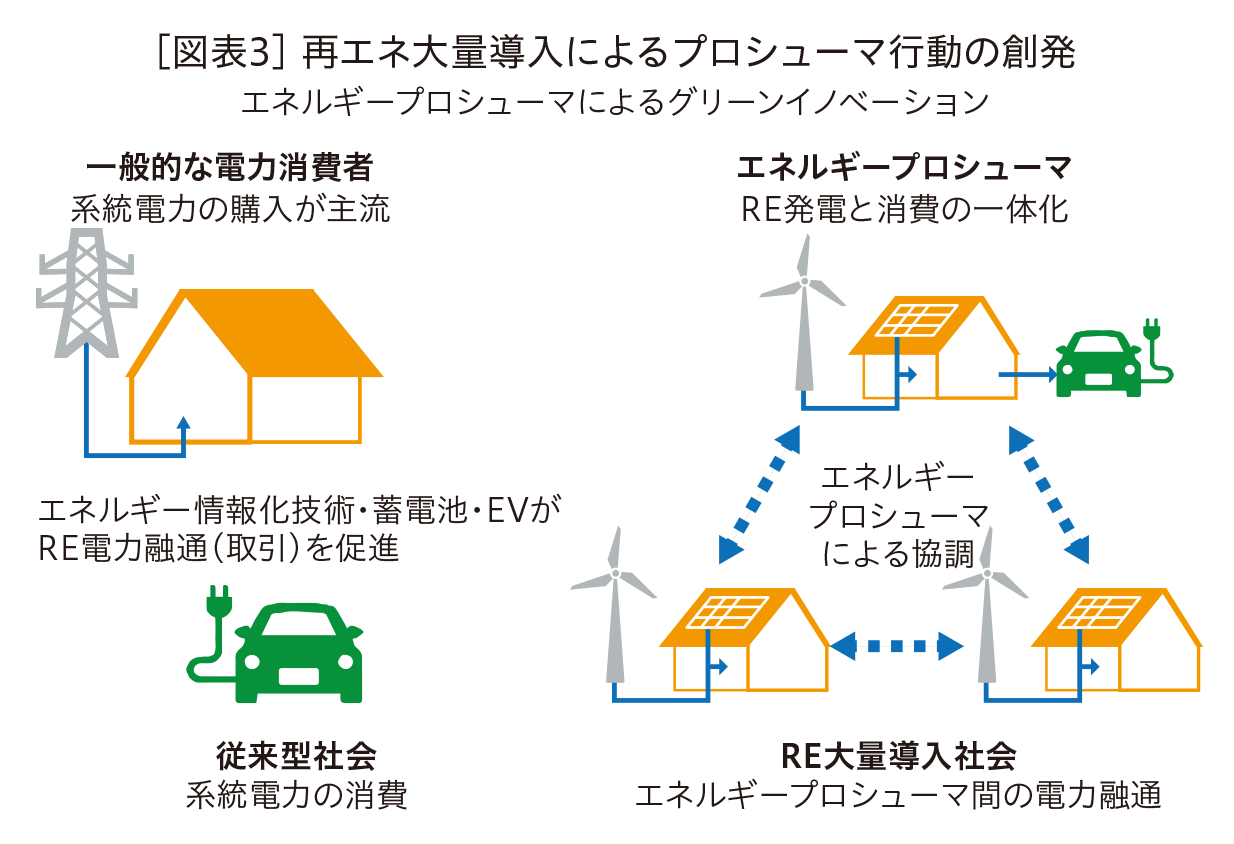

EUやアメリカ等のRE大量導入事例では、供給の変動性に伴う柔軟性資源の普及と相乗して「消費者の行動変容」が観察されている。特に電力消費者は系統電源から電力購入を減少させている。そして太陽光(PV)パネルと「蓄電池・EV」を自己所有し、「RE発電と消費」が一体化するエネルギープロシューマ化が促進されている。

Prosumer(プロシューマ/生産消費者)とは、生産者(Producer)と消費者(Consumer)が一体化したという意味の造語で、1980年代にトフラー等によって、高度情報社会化で創出される新しいタイプの人間像(経済行動主体)として予測されていた。

近年ではSociety5.0等に示される情報社会進展によって、このプロシューマが現実化し、社会経済システムやイノベーションの将来像として無視できなくなっている。例えばエネルギープロシューマ、つまりは「太陽光発電と蓄電地(電気自動車等も含む)」を保有する世帯は、太陽光で電力を自ら生産し、太陽光の自然変動をAI等の活用で最適化するような電力消費のシステム制御が目下進展している。

そこではエネルギープロシューマは、REの変動性に対処するため自律的に電力消費を調整する。具体的にはRE電力の供給超過時には蓄電池やEVに電力を貯蔵し、RE電力の不足時にはREプロシューマ間で協調し電力取引を行う[図表3]。

そして近年の機械学習やブロックチェーン等のIoT技術を基盤にした「エネルギーデジタル化技術」は、REプロシューマ間の協調と電力取引をバーチャルパワープラント(VPP)等として社会システム化している。

さらにこのようなエネルギーデジタル化技術を基盤とする社会システム化は、Community Renewable Energy(CRE)のような地域社会のWell-Being達成を目指す活動と融合しつつある。このような「プロシューマ行動の創発」が、エコロジー的近代化や持続可能な社会構築に向けていかなる意味を持つかが、今後のエネルギーモデルの鍵となるだろう。

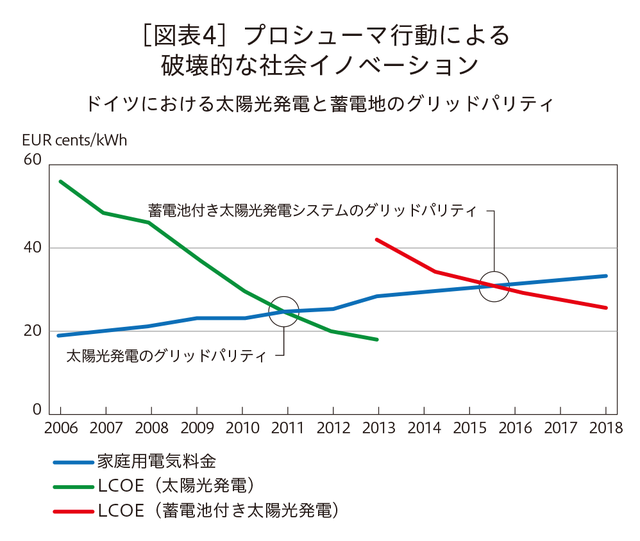

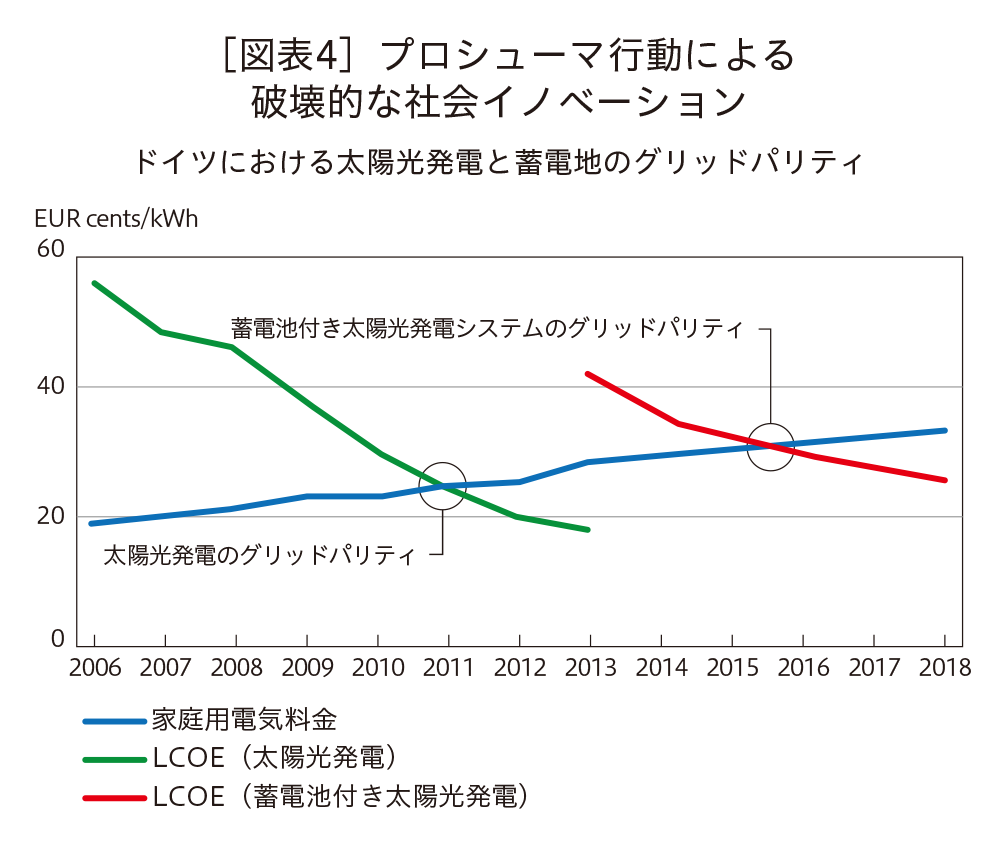

既に欧米、東南アジアの一部の地域では、上記のようなエネルギープロシューマがエネルギーシステムの破壊的イノベーションに大きな影響を与えている[図表4]。例えば、ドイツ等では、家庭用電力(購入)料金は、2018年現在、約35EURcent/kWh程度である。一方で、エネルギープロシューマ(太陽光+蓄電池)のコスト(均等化発電原価)は、約28EURcent/kWhまで低下しているケースもあり、そのコストが、電力購入料金よりも低下するというストレージパリティ(蓄電池の損益分岐点)に達している。この傾向は、電力系統からの電力購入料金が上昇している地域や国では、上記のようなエネルギープロシューマが経済的にも優位性を持ちやすい。加えて、今後もリチウムバッテリーのコストは太陽光と同様に学習曲線に従って低下することが予想される。特に2020年には中国や日本でもEVシフトが政策目標として明示されたが、これによりリチウムバッテリーの普及やコスト低下に拍車がかかるだろう。

このような事象によって、2030年までにはエネルギープロシューマのコスト優位性が、世界的にも顕著になる可能性が高い。

神経化するエネルギーインフラ

このようなエネルギープロシューマの台頭により、実はエネルギーインフラも大きく変貌を遂げようとしている。DXやエネルギーデジタル化技術によって電力グリッド(配電網)は、もはや電力を供給するだけのパイプ(血管)ではなく社会の情報シグナルを伝搬する「神経網」としての機能も担うことになる。

太陽光・EV・蓄電池や、エネルギーマネジメントシステム(EMS)が搭載されたエネルギープロシューマの建物では、IoTプラットフォームと生活空間等との接続が進む。そして、これらの建物自身が、さまざまなデータや情報をやり取りするネットワークのノードやハブとしても機能する。特にエネルギープロシューマの生活空間では、人工知能やセンサーデバイスが搭載された家電や事務機器等からもたらされるセンサー情報等が、ネットワーク内にもたらされる。そして、これらの情報群(ビッグデータ)は、多様な社会ニーズを的確に捉え、最適化された多様なサービスを生み出す源泉となる。

例えば、スマート電力メーターから抽出された、家庭の電力波形や周波数等データについて、機械学習等を用いて解析すれば、その家庭の内部でどのような電力機器が使用されているのかをつぶさに確認することができる。さらに今後は、AIを搭載した家電機器や「ウェアラブルデバイスからもたらされる生体情報」などの「シグナル」も「神経化したエネルギーインフラ」を通じて、ビッグデータとして社会的に共有化されることになる。また、そのような情報(ビッグデータ)は、医療・福祉支援や環境配慮行動の創出、避難行動等の公共政策や新しいエネルギーサービスの高度化につながる。

究極的には、エネルギープロシューマは、神経化するエネルギーインフラを拡充する結節点(ノード)としての機能も担うことになる。エネルギープロシューマ間の電力取引やサービス構築、協調行動の社会システム化によって、これらネットワーク網は、あたかも末梢神経が自律的神経網を拡張する様相に類似の傾向を持つと考えることも可能だ。

これは、従来のように公共部門が中央指令型トップダウン計画でインフラ網を拡充するのではなく、自律的で分散的かつ自己増殖的にインフラが拡張される可能性を意味する。このような「創発性」やダイナミックスが、社会システムの変化に大きな影響を与えるだろう。

また、近年注目されるスマートシティとは、元々はスマートグリッドと呼ばれた都市における電力需給調整やデマンドレスポンス利用技術を基礎にして発展してきた。このスマートグリッドにDXのような情報技術を活用した新しい都市サービスが付加され、拡大してきたものがスマートシティといえる。

上記で指摘したエネルギープロシューマが、IoTプラットフォームに支えられた「神経化した社会インフラ」に接続され、そして、ここからもたらされる情報がデータプラットフォームで適切に利用され共有されれば、仮想空間と都市空間が融合し、再編成されたスマートな都市やスマートな農山漁村化が今後、加速するだろう。この変化は、経済社会システムやビジネスモデルの変容を考える際の手掛かりになるはずである。

DXと再エネによる次世代型モデルの萌芽

筆者は、次世代型エネルギーシステムとしてのエネルギーデジタル化、あるいはエネルギーの情報化に注目している。この意味するところは、DXによって、分散型電源や再生可能エネルギー利活用の高度化を可能とする情報技術や人工知能等と接合した新しいエネルギーシステムを意味している。エネルギーデジタル化は、その意味で地球規模での気候変動対策にも大きく貢献しうる新しい技術体系といえる。つまり、再エネやエネルギーデジタル化への投資は、単にビジネスモデルの一形態以上の重要な意味を持ち始めており、化石資源に依存した社会から持続可能な社会に向けて再構築するという、人類史上最大の課題と変化を生み出すために大きく貢献すると考えられる。

ここでエネルギーデジタル化として意図する事象は、再エネの電力システムへの統合で注目されている柔軟性資源や「Energy as a Service」のような、情報技術と統合されたエネルギーシステムやビジネスの展開を想定している。このようなエネルギー分野のDXに関連したビジネスモデルの可能性等は、竹内純子氏らの『エネルギー産業の2050年Utility3.0へのゲームチェンジ』や江田健二氏の『エネルギーデジタル化の未来』に関する論考など、実践的な優れた議論が豊富なので参考にされたい。

以下では、「Energy as a Service」あるいは、「エネルギーデジタル化」の可能性について、地域の公共サービスとの関係において議論したい。

エネルギーデジタル化は、ジェレミー・リフキンが『限界費用ゼロ社会』等の論考で主題としたような、「Internet ofThings」のプラットフォームに支えられた経済社会システム全体の変化の中で考える視点が重要である。エネルギーデジタル化やInternet of Thingsに関わるシステムの連鎖的な変化の社会へのインパクトとしては、例えばIoTプラットフォームに支えられた「燃料費ゼロ」の再生可能エネルギー等のクリーンエネルギーの生産が、社会インフラの基盤に位置づけられる。そして、これら社会インフラに接続された移動体は「燃料費ゼロの移動体」となりIoTプラットフォームによって「人を運ぶ」から「人とサービスをつなぐ」システムへと変化する。これまで、脱炭素化の大きな課題となっていた運輸部門だが、これらの連鎖的な変化によって、運輸物流の効率化や新しいサービスの提供が進むと同時に、脱炭素化の方向性が見えてくるだろう。

また、エネルギープロシューマの建物は、省エネ性能が高い住宅や建物に進化しつつある。特に断熱性や気密性に優れた省エネ性能が高い建物では、24時間の換気システムなどによって建物内の温度変化等が安定し、健康で快適な生活空間を維持できる。ドイツなどでは、10年前から再エネの利用以上に、断熱・気密性を高めて太陽光を上手に取り込んだパッシブ性等を考慮した省エネ住宅の普及が進められてきた。住宅の省エネ性能を高めるための専門の職人が省エネマイスターとして、住宅の環境性能を評価し改善するということが社会的に機能している。戸建て住宅でもエアコン1台で年中快適に過ごせるのはもちろん、パッシブ性を重視した住宅では、エアコンすら使わない徹底した高性能エコ住宅が目標となっていた。このような住宅では利用されるエネルギー消費も少ない。ここに、さらに再生可能エネルギー等を活用すれば、エネルギーを消費する住宅からエネルギーを生産する建物となる。

我が国では、ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)と呼称し、経済産業省や環境省が主体となって、上記のような省エネ住宅の普及が進められている。日本の住宅では、寒冷地域を除き住宅の省エネ性能を決定づける断熱性や気密性などを重視した建物が極めて少ない現状にある。今後は、断熱性能等を大幅に向上させた住宅の省エネ化を図るとともに、再生可能エネルギーを導入することで、住宅におけるエネルギー消費量の収支をゼロとする住宅の普及を目指している。

また、これら省エネ性能が高い住宅の利点は、建物内の温度変化が少なく快適な住環境を、省エネ条件を満たしながら実現できるという利点がある。例えば、お風呂場と居間の温度差が大きくなると、この温度差がトリガーとなって、高齢者の脳梗塞・心臓疾患などの発生リスクが増大するといわれている。脳梗塞などの疾患を発症し後遺症が残った場合、身体的、心理的、経済的な損失は極めて大きい。これが社会全体で発生しているとすれば、社会保障費用を増大させる一つの要因となっているだろう。この点で、ZEH住宅などの省エネ住宅は、住宅内の温度差を小さくし、年間を通じて室温を一定にすることができる。しかも、断熱性や気密性が高いため、室温を維持するために使用されるエネルギー消費も少ない。実は、ZEH住宅とはエコロジーのための住宅という点と生活の質(QOL)を高める住宅という両面を具備している。今後の、Energy as aServiceやInternet of Energyの一つの方向性は、環境対策を実現しながら、福祉や医療を含めたQOLの向上が視野に入ってくる。

人口減少や高齢化社会に対応した医療福祉サービスなどの革新的なサービスが、IoTプラットフォーム上から提供されている。

従来の高齢者の自宅での見守りサービスは、ポットの使用等のような単純な活動量の把握のみで「見守り」を実施してきたわけである。神経化されたエネルギーインフラでも述べたが、今後は、スマートフォンやウェアラブルデバイスなどによって生体情報の計測が容易になることや、また、電力波形を解析して詳細な家電の使用状況がつぶさに確認できることで、高齢者の健康異常を即座に検知できるだろう。

これらのデータや仕組みが、医療・介護サービスの現場で活躍する担い手が持つ知恵と相まって、病気の早期発見や重症化予見、QOL低下抑制等の健康管理や生活の質の改善を含めた高齢者の見守りサービスにつながる可能性がある。

このように素朴な「見守り」機器が、IoTプラットフォームを介してさまざまな仕組みと連動し協調することで、人材不足にある福祉システム全体の課題解決に波及。マクロレベルでは予防的な医療システムや福祉政策へと変化し、医療費高騰の抑制等にも貢献する可能性すらある。

また農業等においても、スマート農業のような高品位で効率化された農業システムは当然の形態である。IoTプラットフォームが、半農半Xのような形態も含めた多様な農業従事者による農業生産を支援している。革新的なシステム変化としては、都市と農山漁村がIoTプラットフォームでつながることで、「消費者(都市)と農業者(農村)」をつなぐ可能性が増加している。このことから生み出される多様な農業流通システムの可能性が見えており、これによって、スマートで持続可能な農業が模索されている。

教育においても、IoTプラットフォームの存在は「学びの場」を質的に変化させている。例えば、都市の高品位な教育サービスを、タブレット端末を通じて農山漁村で享受できることは、教育サービスの高度化という以上に、「教育機会の平等」を保証するという点で、社会的には極めて重要であろう。過疎地域では、教育サービスが最低限は維持されているとはいえ、都市のような多様な教育機会を提供できることは稀である。特に初等教育では、生まれた、あるいは住んでいる場所が「教育を享受する場所」と同一となる傾向がある。そのため初等教育では、子どもたちが自らの意思で教育環境を選択できる可能性は少ない。仮にタブレット端末が子どもたちに配布されるようなケースでは、十分な教育機会を享受できなかったエリアにおいて、子どもたちの興味関心に合わせた多様で高度な「学びの場」を提供できる可能性すらある。

タブレット端末を通じた「教育の場」と、人と人との関わり合いや触れ合いを通して学ぶという意味での「学校の場」との位置づけが再確認されたともいえる。

発展途上国において、農村部の貧困化が世代を超えて再生産されることが社会的問題となっている。この根幹にある原因は、途上国の農村地域における子どもたちが、さまざまな理由から教育を享受する機会を失っているからである。日本においても、人口減少や所得水準の低下などによって、将来的にこのような事態を生み出しかねない。DXでどの程度、課題を解決できるかは不明だが、ケイパビリティを高める可能性は大いにあるだろう。

DXにおけるコミュニケーションの相補性

SDGsの目標達成では、複数課題の解決を目指すレバレッジポイントを探すということが必要である。これには社会との不断のコミュニケーションが必要だ。さらに、DXや再エネ利活用の社会実装を考えた場合でも、広範で能動的なコミュニケーションが極めて重要となる。再エネやIoTプラットフォームに支えられた社会インフラを社会実装するためには、洗練された高度なテクノロジーに注目が集まりがちだが、再エネ利活用やDXの現場では、むしろ、社会との広範かつ能動的なコミュニケーションのほうが必要である。

ここで筆者が考える広範で能動的なコミュニケーションとは、市民社会・企業・行政などの社会アクターやジェンダー、世代間等の言語による通常の能動的コミュニケーションに加え、将来世代、歴史文化・社会的記憶、「あらゆる生物種」および自然資本のような言語媒介を中心としない「高度なコミュニケーション」も含めている。

DXや再エネ利活用の社会実装を考えた場合、能動的コミュニケーションとは、さまざまなアクターによるCo-design(共に創る)、Co-production(共に実施する)のことであり、この対話や協働作業を通じて生じるCo-deliveryである。最後のCo-deliveryとは、例えばDXを考えると、地域社会の環境や文化、歴史性等の地域特性に合わせカスタマイズされたDXを生み出すことが必要になるだろう。このようなCo-design、Coproduction、Co-deliveryというすべての過程においてさまざまなアクターとの能動的コミュニケーションが必要となる。

しかし、このような社会実装に伴う能動的コミュニケーションは、地域社会の利害関係者間の対立などで困難に直面することも珍しくない。そもそも、DXやデジタル化・再エネという言葉が、遠くの世界のことと感じる人もいまだ少なくはない。多くの地域づくりの現場では試行錯誤が続いている。このような能動的コミュニケーションを促進するためにも、DXやIoTプラットフォームが新しい風を起こすことが必要である。物理的・技術的な意味でのDXの進展と質の高い能動的コミュニケーションの確立とは、今後、車の両輪のような相補的な関係になるだろう。例えば、スマートシティ会津若松は、中山間地域におけるDXの先導的なモデルといってよい。このスマートシティ会津若松を支えている中村彰二朗氏によれば、スマートシティの社会実装において重要な要素はオプトインだと断言している。そして、このオプトインを可能にするためには、中村氏は、会津若松市民のためにスマートシティに対する十分な説明と対話的コミュニケーションをあらゆる形で作り出してきた。このようなオプトインが根幹にあって、会津若松市民のためのCo-delivery化されたDXやスマートシティ会津若松が実現してきたといえる。

DXで自然と対話し、再エネ利活用を進める

また、脱炭素化の重要な柱となる再エネ利活用を社会実装するカギは、筆者は自然との対話(高度なコミュニケーション)だと考えている。それは、再エネは自然に働きかけ、電気や熱という人類の生存条件を支える利用価値の高い有用物を得るからである。この営みは、農林漁業のそれと同じである。第1次産業の従事者が、言葉を発しない自然に向き合い対話し有価物を分け得る姿は、言語を媒介としない高度なコミュニケーションそのものである。

再エネには、地域社会との合意形成という意味での上記で示したCo-delivery化に至る能動的コミュニケーションが必要である。これに加えて、自然環境や地域環境情報を観察し活用するための知恵ともいうべき、自然との高度なコミュニケーションが不可欠である。

既にスマート農業では、気温・湿度・日射・土壌中のリンの変化など、各種の農業用センサーデバイスが多く活用されている。これらによって得られた情報は、人工知能などを媒介し、農作物の遠隔による品質管理、無線電力伝送なども活用した農業器具の自動化による農業生産の省力化、Agrivoltaics(営農型太陽光発電)などへの応用など、最先端テクノロジーを活用した新しい農業形態が試みられている。

Agrivoltaicsでは、農業用地の上部に太陽光発電パネルを設置し、農業作物と電力の併産を実施している。Agrivoltaicsの鍵は、太陽光や農業作物で使用する日射調整を通じて、農業作物と電力の併産を最適化することにある。これらの行為は天候などの自然情報や環境情報を的確に知ることで、太陽光の農作物と発電の利活用という高度化が可能となる。再エネ大量導入が意識される以前から、このAgrivoltaicsのアイデアは存在していたのだが、社会実装の可能性が飛躍的に増大したのは、太陽光パネルの低価格化に加えて、スマート農業などの農業部門のDXとの親和性の高さも背景にあるといえる。

これらスマート農業の根幹には、センサーデバイスを活用して農業情報や環境情報を得て自然に働きかけるという意味で、自然と人間の高度なコミュニケーションが実現しつつある。つまり、DXの所産として、我々はセンサーデバイスやセンサーネットワークを活用することで、「あらゆる生物種」や自然資本との言語を媒介としない「高度なコミュニケーション」が意識されることになるだろう。また、上記のようなスマート農業と同じ自然との対話というアナロジーも再エネ利活用においても大きく合致する。

すでに太陽光発電を有する世帯では、天候を予測して、太陽光による発電と系統からの買電とが経済最適化されるような家電の運用が実装されている。一例を挙げると、これまで夜間電力を利用していた「自然冷媒ヒートポンプ給湯機」の運用では、次の日の天候を予測して、電力系統から買電を控えて、翌日の昼間の太陽光発電余剰電力を活用し経済最適化した給湯が、自動的に行われている。これによって、太陽光を活用することで燃料費を削減した給湯が可能になる。さらに、気象予想の精密化やDX活用が進むことで、気象状況に伴う電力需給の変動に的確に対応し、需給バランスを制御することが従来よりも効率化される。これによって、再エネ利用・デマンドレスポンス、蓄電池・EVなどの活用範囲もさらに増加する。今後、エネルギープロシューマは、天候との対話に興味を持つだろう。日々の天候や気温などの自然条件の変化に興味を移し、太陽光発電などの再生可能エネルギーを賢く使いこなすというプロシューマならではの行動を生み出すだろう。

自然をよりよく知り、自然と対話するという語感は、これまで、自然愛好家の範疇にしかなかったが、DXによってエネルギープロシューマは天候や自然との対話を日常的に負荷なく実施することになる。このような新しい経済主体が、地球の限界“プラネタリーバウンダリー”を、DXを通じて知る日も遠くはないかもしれない。これによって、エネルギープロシューマは持続可能な社会やゼロエミッションの挑戦を先導する役割を担うだろう。

おわりに

筆者は、IoTプラットフォームに支えられた再生可能エネルギー技術が、SDGsの達成や「ポスト人新世」時代を担う、汎用目的技術の有力候補であると考えている。既にこれらを核とした新しいビジネスモデルや社会実装モデルも徐々に展開が始まっている。

さらに、パリ協定を達成するためには、2050年頃までに炭素排出量をほぼゼロに近づける必要がある。今、まさにコロナ禍で経験している新しい生活様式以上の人類史的で文明論的な変化がパリ協定の達成には必要であるといってもよい。筆者には、コロナ禍でのDXによる新しい生活様式への変化は、このポスト人新世時代に向けた変化の助走期間という印象すら持っている。この変化の助走期間を賢く活用し、DXや再エネの社会インフラの基盤となることが重要だと考えている。

〈参考文献〉

「限界費用ゼロ社会」ジェレミー・リフキン著 NHK出版 2015年

「グローバル・グリーン・ニューディール」ジェレミー・リフキン著 NHK出版 2020年

「エネルギー産業の2050年 Utility3.0へのゲームチェンジ」竹内純子編著 伊藤剛、岡本浩、戸田直樹・著 日本経済新聞出版社 2017年

「エネルギーデジタル化の未来」江田健二著 エネルギーフォーラム 2017年