社会システムを工学の手法で解明

— 本田先生の専攻である「社会基盤学」は、一般にはまだ馴染みが薄い学問分野かと思います。これを専門とされたのは、どういった経緯からでしょうか。

本田 「社会基盤学科」は「土木工学科」が名前を変えた学科です。土木工学ならばご存じではないでしょうか。

東京大学では最初の2年間は専攻を決めず、「その間に自分が好きな分野を見つけなさい」という意図から、教養学部で一般教養を学びます。これはなかなか良い制度で、私は元々工学系、理学系の友人が多く、入学当初は理学系への進学を考えていたのですが、人文科学などさまざまな学問を学ぶうちに、「自分が勉強したい分野はそれだけではないな」と感じるようになりました。社会や人間についての関心が深まったのです。

ただ私が学部生だった1980年代後半には、理学系や工学系の専攻で「社会や人間を扱う」というメッセージを出していた学科は限られていました。工学部でいえば、普通は機械やロボットなどを扱うことが多く、学生もそういった分野に興味があるわけです。

その中にあって土木工学では、「基盤技術を使って構造物を造ることと、システムとして社会を考えることの、2本立てで取り組みを行う」と言っていました。私はその“社会をシステムとして捉える”というアプローチに興味を惹かれ、土木工学に進みました。

— 私は文系出身ですが、理系の方が人や社会にも関心が高いと聞くと安心できる気がします。

本田 工学のメソッドを使って人や社会を研究するというのは、当時としては新しい試みだったと思います。しかし後に、工学部や理学部でも広く人や社会についての問題を扱うようになってきました。その意味では当時の土木工学科の先生方に、先見の明があったのでしょう。

社会基盤学科には、学生は理系からだけでなく、文Ⅱ、文Ⅲなど文系からも来ています。専攻するコースを選ぶ際、文系からも選択できるようになっているのです。数が限られているので易しくはないですが、その分、優秀な人が来てくれます。

選考にあたっては、点数だけではない評価軸も設けています。

— 文系から理系に、あるいは理系から文系に移るのは、東京大学では一般的なことなのですか。

本田 昔からある仕組みです。ただ以前はそれほど多用されていなかったと思います。一つには理系の学部で人や社会を扱うことが少なかったので、文系の学生が興味を持ちづらかったという面もあるでしょう。新領域創成科学研究科では学融合を掲げていることもあり、アート(芸術)や理論物理出身の学生もいます。

— 本田先生は東京大学で修士号を取得後、研究員として建設省に入省されました。そこで阪神淡路大震災が起きたわけですね。

本田 社会人となって2年目の1995年に、阪神淡路大震災が起きました。当時は建設省土木研究所で耐震設計の研究をしていたので、まさに自分の専門分野における大事件で、未曾有の大震災に対処することの困難さを痛感させられました。自分は専門家であるはずなのに、目の前の大災害に対して何もできない。耐震研究そのものも、高速道路の高架橋が倒れるといった現実に追いついていないと感じました。大きな衝撃でしたね。

— 土木研究所では阪神淡路大震災後、耐震技術研究センターを設置。先生もそこに所属となり、その後、京都大学に移られています。

本田 1997年に建設省から文部省(当時)に異動し、京都大学の防災研究所で助手となりました。防災研究所には工学系だけでなく、地震そのものを研究する理学系の研究者も在籍していました。地震を愛する熱い思いを抱えた人たちです。防災研究ではその思いをどう活かすかが大切であり、学びが多く、やりがいのある職場だったと思います。

その後、2002年から1年間、米国のジョーンズホプキンス大学で研究員をさせていただき、2005年に東京大学に移り、工学系研究科の助教授となりました。

— そこから研究の方向性を見直されたのですね。

本田 それまで耐震設計や防災の研究をしてきたのですが、社会基盤の研究といっても範囲が広く、大学で今後、何を研究すべきか悩んでいた2011年に、東日本大震災が起きました。そこでまたも痛感したのが、「自分がやってきたことが役に立たない」という事実です。未曾有の大災害を視野に入れた災害への備えについて考えるべきだと思い、そこから研究の方向を見直しました。まず「大災害への備えは何か」を考え、それが「危機耐性」につながりました。

そして、「災害への対応から復興までを含む災害のリスク評価」が必要であり、社会基盤学の一環として「社会やコミュニティの適応プロセスとしての災害対応」を研究していく。それが「復興デザイン」につながりました。復興デザインに明確な定義はありませんが、私の場合は「災害に備えながら次世代の都市・地域・国土像を考える学問」であり、東日本大震災への対応に関する反省から生まれた考え方です。

— 2度の大震災に研究者としての背中を押された形になりますね。

本田 研究対象は地震という軸でずっとつながっているのですが、大きな地震が起きるたびに被災の現実を目の前に突きつけられ、「このままではダメだ」と研究のあり方について考えさせられました。

災害からの復興では、地域社会全体を見ながら復興過程をデザインし、復興後のあるべき姿を示し、それを地域の人々を含めた関係者全体で共有していく必要があります。建物の耐震設計や土木工学など個々の学問分野で完結できるものではなく、分野を超えた研究協力、行政や地域コミュニティまで含めた広範な連携が欠かせません。

— 本田先生は災害に強い地域をつくることを目指す学際的な研究組織「復興デザイン研究体」の設立メンバーの1人としても活動されています。

本田 復興デザイン研究体は東日本大震災をきっかけに、被災地の復興に貢献するとともに、復興に貢献できる人材の育成を目的として、2011年に発足しました。東京大学大学院工学系研究科の、社会基盤学、建築学、都市工学という建設系3専攻の教員が集まって設立したもので、私も立ち上げに関わっていますが、中心となったのは羽藤英二先生です。

東日本大震災では、原発など科学技術を基盤としたインフラのあり方が問われました。私たち研究者には、次の大地震が想定される首都圏や南海・東海地域について、災害を乗り越えるための新たな社会デザインを提案・実装していくことが求められていると考えたのです。

研究体には現在、3専攻だけでなくいろいろな分野の研究者が集まっています。また学生の演習として「復興デザインスタジオ(Urban Redesign Studio)」をやっていますが、教員も学生もそれぞれ専門を持っており、スタジオでは複数の研究分野にまたがる横断的研究を実施しつつ、自治体や企業と連携しながら、災害に強く、被災しても速やかに立ち直れる都市や地域を提案しています。

— 研究だけでなく、教育にも力を入れてらっしゃるわけですね。

本田 復興デザインスタジオは、社会基盤、建築、都市工学が連携した教育プログラムで、2012年以降、毎年開講しています。参加する学生には、異なる専門分野の学生、行政など各分野の専門家との議論を通じて、復興の現場に貢献する提案を求めています。2014年度からは大学院生向けに「巨大水災害コース」「復興デザインコース」から成る「減災・復興実践学教育プログラム」も立ち上げ、講義とスタジオ型演習を開講しています。

— 復興デザイン研究体のデザインスタジオでは、これまでどういった研究を行ってきたのですか。

本田 当初は東京、東北、阪神淡路を対象に災害復興のあり方を研究し、最近は、研究成果を自治体や被災地の住民の皆さんにフィードバックしています。

阪神淡路については1995年の震災から20年間の復興のプロセスを研究し、東北では陸前高田と福島に拠点を置いて、現在進行中の復興プロジェクトを検証、今後の復興の方向性について提案しています。

2015年には広島土砂災害を対象とした復興デザインスタジオを開講していますし、2019年には復興研究の情報交換の場として「復興デザイン会議」を設立。全国会議や復興デザインコンペティション等を展開しています。昨年は、関東大震災から100年ということもあり、首都圏直下型地震を想定、大都市災害を見込んだ復興計画策定に取り組みました。

— 幅広い分野の先生方が参加していらっしゃるようですが、役割分担はどうなっていますか。本田先生は国際協力も担当されているとのことでした。

本田 私の場合、元々地震工学を専攻しており、そこから防災や災害対策に研究領域を広げ、スタジオの中では制度や広域連携など、規模の大きな視点からプロジェクトを検討する役割です。現場で具体的な活動を行っているのは都市工学の先生たちで、例えば渋谷の復興デザインには、羽藤先生のグループがコミットしています。

私は現在、国際協力も担当していますが、大規模災害における国際協力は既に当たり前のことですし、海外の事例から学ぶことも多い。復興デザイン研究体として議論している、都市の災害へ備える新たな考え方が、日本だけでなく海外の諸都市へも有用なものにできればと考えています。

危機耐性と復興デザインの思想

— 復興デザインには独特の用語があります。「危機耐性」「事前復興」といった言葉は、どういう概念なのでしょうか。

本田 そうですね、危機耐性では「何が起きたら本当に深刻か」を考えます。一例として地震で橋が被害を受けたとします。地震の規模がそれほどではなく、橋の一部が壊れたものの、なんとか渡れる程度の被害だという場合もあれば、震度が大きく橋の損傷もひどく、怖くて渡れないという場合もあるでしょう。どちらも問題ですが、それでも橋全体としてはまだ、つながっている状態にあるわけです。

ところが想定外の巨大地震により、橋そのものが崩壊して落ちてしまったら、これは大惨事です。交通量の多い橋が崩落したら、通行中の人や自動車が巻き込まれ、多数の死傷者が出てしまいます。

ですから橋を設計する際、「設計強度を超える大地震があっても、壊れるだけで落ちないようにする」ことは、たとえ確率は低くても設計思想として非常に重要といえます。この場合でいえば「橋が落ちること」を「危機」として設計時点で認識し、それが起きないよう設計に織り込んでいくのです。

— 単純に「橋を丈夫に設計する」のとは違うのですね。

本田 設計外力を高めるのではなく、従来の耐震設計の求める耐震性能を超えて被災したときに、危機的な状況を回避する。それが危機耐性の思想です。

例えば地震に伴って津波が押し寄せ、その高さが堤防を越えれば陸側に被害が起きるでしょう。それはわかっていることで、被害を防ぐには、一般的に「堤防を高くすればいい」と考えます。しかし、堤防を高くするには費用がかかる。しかも「絶対に津波が堤防を越えないようにする」ことが、本当にできるでしょうか。「堤防をこの高さにすれば絶対に津波は越えられない」と言える根拠がどこにあるのか。どんなに高くしても、津波が堤防を越えてしまう可能性は常にゼロではないわけで、「そういうときには全力で逃げる」と決めなくてはいけません。

—「万が一に備える」ということでしょうか。

本田 そうです。たとえめったに起きない稀な出来事だとしても、それが起きたときに甚大な被害が出るのであれば、確率としては低くても、十分検討に値する危機といえます。

避けるべきなのは、起きたら困る事象に対して、「そんなことが起きるはずがない」と思考停止してしまうこと。「津波対策で堤防を30cm高くしたからもう安全。津波のことは考えなくてもいい」というのが良くないのと同時に、「今の堤防の高さは、予想されている最大の津波の高さよりも低いので、どうしようもない。だから諦めよう」というのも問題です。「どんなに堤防を高くしても、津波がそれを越えてくる可能性は残る。そうなったときに備えて何をするべきか」を考えるのです。

橋ならば、まずは地震に耐えられるように設計する。しかし、非常に強い地震が生じたときに無傷で耐えることは難しいので、損傷を考慮に入れる。そして「損傷した場合、避けるべきことは何か」を考える。橋は落ちるか落ちないかで大きな違いがあるので、損傷しても落ちにくい構造を設計しようということになります。

近年の構造物の設計思想は、リスクを発生確率とセットで考えようとします。「RIDM( Risk Informed Decision Making:リスク情報に基づく意思決定) 」という考え方があり、これはダムや原子力施設の安全性を評価したりNASAでロケット等を作る際のリスクマネジメントで用いられる手法です。

プロジェクトに関わる複数の部門ごとにリスクを明確にし、リスクを管理しつつ部品を製造したり、工事を施工していくというものです。

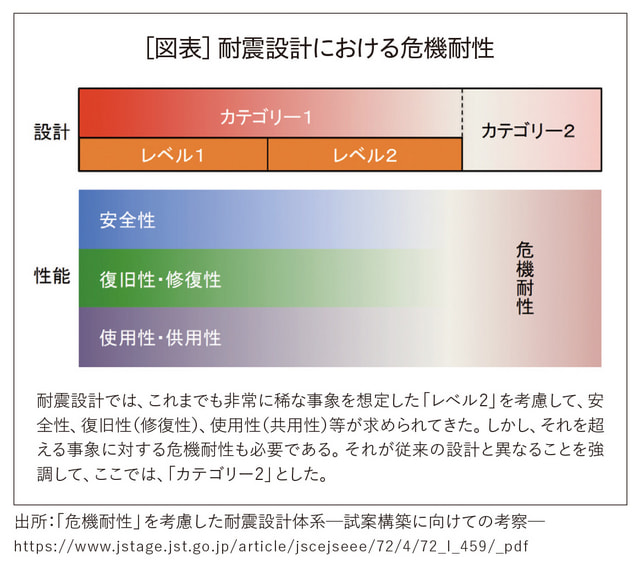

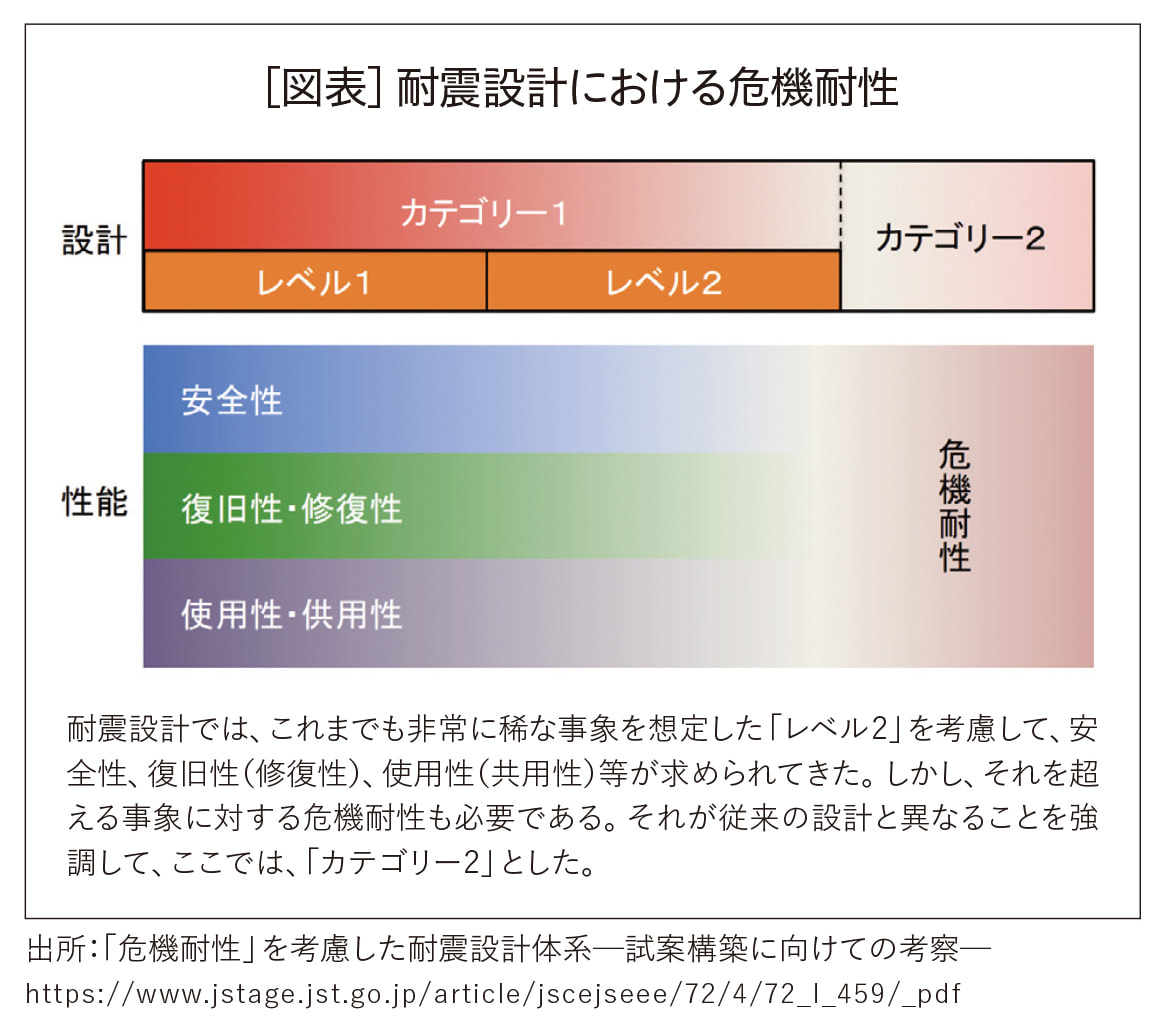

しかし“万が一”への備えは、発生確率によるリスク評価には馴染みません。稀な事象への対応は過剰設計と見なされる可能性もあるので、設計指針等に危機耐性の考え方を反映させ、制度化することが望まれます[図表]。

— 例えば南海トラフ地震は「今後30年以内に70~80%の確率で発生する」などといわれていますね。

本田 ええ。ただその数字がどれだけ正確なのか、本当のところはわかりません。大地震の発生メカニズムは非常に複雑で不明な点が多く、一定期間内に巨大地震が発生する確率を正確に計算するのは、現実には不可能に近いのです。また、当然ですが、確率が高いといわれていても、必ずそれが起きるわけではありません。逆に確率が低いとされていても、起きるときには起こってしまいます。そこには不確実性がつきまといます。そうした前提に立つと、「確率が低いから考えなくていい」とはなりません。1%の確率で起きるとされる災害が、5%の確率で起きる災害の5分の1しか検討する価値がないわけではなく、発生確率より、むしろ起きたときの影響の大きさが問題となります。

東日本大震災でもそうでしたが、地震動が強ければ被害が増えます。ただし、災害の影響の大きさは、震度に比例して少しずつ増えていくわけではなく、ある一線を超えると一気に災害の規模が大きくなる。「閾しきい値ち を超えないためにはどうするか」と「もし超えるとしたら何をすべきなのか」を考えなくてはいけない、ということです。

— そうした危機耐性の考え方を、どう実践に結びつけていけばいいのでしょうか。

本田 そこがとても難しい問題です。行政の方からすれば、例えば津波に対しては「できるだけ堤防を高くして、安全を確保したい」と考えがちです。ただ「堤防があと10cm高いほうがいい」のは事実だとしても、それをするかどうかは別の問題。

費用的に可能であるなら1つの選択肢ではありますが、「そのために莫大な費用を使うより、そのお金で万が一のときの対策をやったほうがいい」という考え方もあるわけです。

大きな災害に対して、「被害を出さないよう守りましょう」というのは無理です。巨大災害が起これば被害はどうしても発生します。それを前提に対応を考えなければいけません。こうした問題については十分に話し合い、行政だけでなく市民の皆さんにも理解していただき、社会的な合意を形成する必要があります。

— 次に「事前復興」についておうかがいします。これはどういった概念になりますか。

本田 東日本大震災クラスの大災害に対しては、実際にそれが起きる前から何が起きるかを想定して準備しておかなければ、対処できません。そこで災害が起こる前から、「災害が起きたらこうする」と復旧の準備をしておく。それが事前復興です。

災害で被災した人を目の前にして、「長期的な視点で復興を考えましょう」などとはなかなか言えませんよね。だからこそ事前に「災害があったら、こうやって地域を復興させていこう」と合意しておくことが大事なのです。

2021年には江東区を対象に、豊橋技術科学大学と共同で「江東区事前復興デザイン」を発表していますし、2022年からは愛媛県宇和島市などを対象に、南海トラフ巨大地震を想定し、事前復興計画を作成しています。近日中に愛媛県で演習を行い、事前復興計画を提案する予定です。

事前復興は、「レジリエンス(Resilience)を見据えた災害準備」ということができます。レジリエンスとは「元に戻っていく力」のことで、日本語で「強靭性」と訳されることがありますが、災害に耐えるという意味での強靭性は、レジリエンスの一

要素に過ぎません。より大事なのは、「被災したとしても、回復していける(続けられる)力」です。

人口が減少傾向にある地域が災害に見舞われると、住民が急激に減ることがあります。それを避けるためには、避難した住民が戻ってくることが必要です。その際、住民の方はどのように考えるでしょうか。あらかじめ復旧計画があり、それが実現すると確信できれば、戻ってきて復興に貢献することを決断しやすいでしょう。しかし計画がない場合や、あっても本当に実現するのかが不確かならば、戻らないという判断となるかもしれません。

つまり事前復興を通じて、地域の人たちによる復興の意思と計画を共有していくことが、災害へのレジリエンスにつながるのです。復興のビジョンを地域で共有するためには、そのためのネットワークがあるかどうかが重要で、地域コミュニティが鍵になります。

地域のコミュニティとレジリエンス

— 地域のコミュニティのあり方で、復興の過程はどのように変わってくるのですか。

本田 2021年8月に南米のハイチでM7.2の大地震が起きました。当時、東京大学にはハイチからの留学生がいて、コンクリートの研究をしていたのですが、自分の故郷が被災したことで研究テーマを変えたいと考え、私たちの研究室に移ってきました。彼は現地に滞在してさまざまな調査を行い、その調査を通して、被災した貧しい農村地域では「壊れた家屋を共同で建て直し、なおかつ今後予想される災害にも備える」という、長期的な視点で復興を目指せたことを明らかにしました。ハイチの農村地域には「コンビット」という互助コミュニティがあり、日頃からコミュニティのメンバーとして助け合う結束があるので、そのような復興が可能であったことを見いだしています。

一方、それとは異なるケースもあります。2015年4月、ネパールでM7.8の大地震が発生し、犠牲者が9,000人に達する大きな被害が出ました。このとき復興デザイン研究体では、同年7月から国立研究開発法人科学技術振興機構(略称JST)の助成を得て、「ネパール・ゴルカ地震後の住宅再建に関するプロジェクト」を実施しました。

調査で訪れたある貧しい農村では、NPOが壊れた家を修繕するための資材を提供しているのに、家屋の修復が進んでいませんでした。調査から、その理由の1つは、住民が「たとえ家を直しても、生活の質は上がらない」と考えていたかららしいとわかりました。家を建て直す場合、地方では地域の全員が協力してコミュニティとして行いますが、それには当然コストがかかります。「建て直した後、自分たちはどうなるか」までを考え、「建て直し後の不確かさが大きいため、復旧しない」という判断をしていたのです。

— 日本人の場合、家の壁が崩れた状態で放っておくという感覚は普通はありませんね。「余震が来たら、今度は屋根が落ちてしまうのでは」などと考えて、夜も眠れないでしょう。

本田 災害にどう対処するかは、国や地域により考え方が違います。主観的なものなので、何が正解かは外部の人間には決められません。

前述したネパールの被災した農村は、日本の都会から見ると田舎で不便なところですし、考え方や価値観も私たちとは違います。しかし、現地の人たちは彼らの価値観において合理的な判断をしています。したがって、その価値観等を踏まえて条件を整えることができれば、復興を促せるかもしれません。

ただし、外部の人間が「正しい防災」を提示するだけでは不十分です。できれば災害が起こる前に、そのような現地の状況や考え方に基づく復興の考え方が共有されていることが望ましいと考えられます。

— 日本人の場合、災害に対する姿勢はそれほど違わないのでしょうか。

本田 災害に対する姿勢は社会により違います。日本の中でも都会の人は、「今回被災した上に、これからも危険な地域なのだからそこに住むのは諦めて、さっさと別の場所に移ったらいいじゃないか」などと考えることも少なくないのではないでしょうか。しかし現地の被災者の方たちにとっては、そんなに簡単に故郷を離れられるものではないこともあるでしょう。

— 価値観が多様な中、どうすれば合理的な行動を促せるでしょうか。

本田 1つには不確かさを減らす、ということです。故郷に愛着があっても、災害後に転居する人は大勢います。例えば、災害によって破壊された教育インフラを元に戻すのに、8年間かかるとしましょう。大人ならともかく、小学生の子どもにとって8年は長い時間です。その間ずっと教育環境が不安定な地域に住み続けるより、より良い環境を求めて転居したほうが子どもにとって良いと考えて、愛着のある地を離れる判断をする方もいるかもしれません。

また極端な例ですが、アメリカで洪水のリスクが高くなってきたとき、行政が「これ以上事態が深刻になると私たちは救出できません」とアナウンスしたことがあります。避難するかどうかの判断をする際には、「救助は来ない」という情報が有用だったかもしれません。

— 日本ではなかなか考えられない対応ですね。

本田 そうですね。本当に救助ができない場合、それを伝えなければ「助けに来てくれるかも」と淡い期待を持たせて判断を鈍らせるかもしれません。先ほどの教育インフラの場合も、8年かかることを知らされるかどうかで判断は変わるでしょう。それを知らせずに判断させることが望ましいとは思えません。

— 事前復興の質を高めるために、情報の送り手と受け手の双方で、どのような工夫が必要でしょうか。

本田 まず大事なのは、情報を共有すること。リスクについても「どのようなリスクがあるのか」を知るのが第一歩で、それを共有した上で、「このリスクに対して、こうやって地域を守っていこう」という計画を立て、合意を目指します。伝えられる情報は限られているので、いたずらにリスクを言い立てて不安を煽るのではなく、何を伝えるべきか、何を解決すべきかを考え、内容を絞ることがポイントです。

そして、前述のRIDMでは「Deliberation(熟議、討議)」と言いますが、しっかり話し合うことです。行政が何をどのような計画で実施するのかを明確にし、それは確実なのか、復興に必要なものなのか、などを住民側もしっかり理解する必要があります。不確かさが大きいままでは、住民も地域も合理的な判断をすることは難しいでしょう。

— 事前復興において、日本特有の問題はありますか。

本田 日本の行政は、なかなか情報を出していただけないことですね。実際問題として、災害に対して完璧に備えている人などほとんどいないし、完璧に備えている自治体もありません。それは望ましいことではないかもしれませんが、だからといって、それを隠そうとするのは大きな問題です。リスク情報を共有しないということは、全てのリスクを行政が負うことになりますが、それは現実的ではないでしょう。「この部分の対策はできていません」と正直に言ってもらえれば、地域住民には驚かれたり非難されたりしながらも、何とかその先に進めるかもしれません。

また、実効性も重要です。机上の計画では、避難計画が全て整っていたとしても、実際には「避難場所の建物の鍵を誰が持っているのかがわからない」など問題が出てきます。実際に訓練をしてみることで、そういった隠れた問題が露呈することも多いのです。

組織などでは災害が起きた際は、一番偉い人が対応を指揮することになっていたりしますが、そのような偉い人は不在にすることも多かったりします。東日本大震災が発生したとき新領域創成科学研究科でも、指揮を執る予定だった役職の人がその場におらず、当日学内にいた教員の中から「俺がやる」と手を挙げる人が出て、その人が全体の指揮をしたと聞きました。その方は「彼はこういうときに頼りになる」という信頼もあったので、合意も形成されやすかったと思います。

— 復興デザインに携わる研究者は今後、どのような考え方やスキルを身に付けることが望ましいとお考えですか。

本田 大局的なことを決定することと、それを伝えることです。

復興とは、「被災した人たちがどう立ち直るか」です。「この人たちが次に向かっていくために何が必要か」を考える姿勢が求められます。最初に決めた方向性が現地のニーズに合っていればいいのですが、現実に合ったものでなかった場合、後々影響が大きくなってしまう。ですから事前復興の計画作りでは、広く情報を集め、長期的な視点を持つことが重要です。災害の専門家になる必要はありません。地域の災害対応力を高めるために、何をしたらいいのか。外から何か言うより、内部だからこそ思いつくソリューションもある。地域全体を理解した人に方針作成に関わってもらうことが大切です。

もう1つは、とにかく地域の人たちにきちんと情報提供していくこと。それをしないと計画が伝わっていきません。「災害があったとき、どうすれば復興できるのか」と興味を持ってもらう。現地サイドの方向性としては、「とりあえずやってみるか」となることが望ましいといえます。つまりプロジェクトを信用してもらう。その反対が、やたらとリスクを並べ立て、悪いことばかり考えさせて人々を不安にさせてしまうことです。

よく「説明責任を果たす」と言いますが、プロジェクトリーダーであっても、全てを知った上で方針を決められるわけではありません。ですから事前復興計画を決める人に求められる能力は、地域の人たちに信じてもらうこと。つまり信じてもらえるような発信の仕方ができることといえます。そしてそのためには、危機耐性で想定する「危機」が何なのかをわかりやすく説明することも求められます。

— 本田先生は「技術者は工学的な知見に加え、理学的知見や経営学的知見も必要」ともおっしゃっていますね。

本田 広い視野を持つことは大変重要です。私が京都大学の防災研究所にいたとき、地震防災における理学と工学の連携する姿を学ぶことができました。例えば、理学系の研究成果を使って工学系がモノを創るという感じです。地震を深く分析していた理学系の方たちを見て、工学系の私も「その成果を使いこなすためには、もっと深い原理的な部分を知らなくては」と思い、いろいろと教えていただきました。もちろん原理を知らなくても使えはしますが、ベースとなる理論やデータを知ることは、とても勉強になりました。

復興デザイン研究体における活動は、日頃の自分の研究とは全てが違っています。幅広い分野の専門家が集まる中で、自分のスキルをどう活かすか考えるべきです。それには技術者が、事前復興でプロジェクトの大方針を決める上流段階から関わることが大切。そこできちんと方向性が定まっていれば、現地も頼りがいがある。この点はインフラ設計についても同じです。技術者が危機耐性のセンスを発揮するには、設計プロセスの上流段階から参加することが望ましいといえます。