大学発ベンチャーへの取り組み

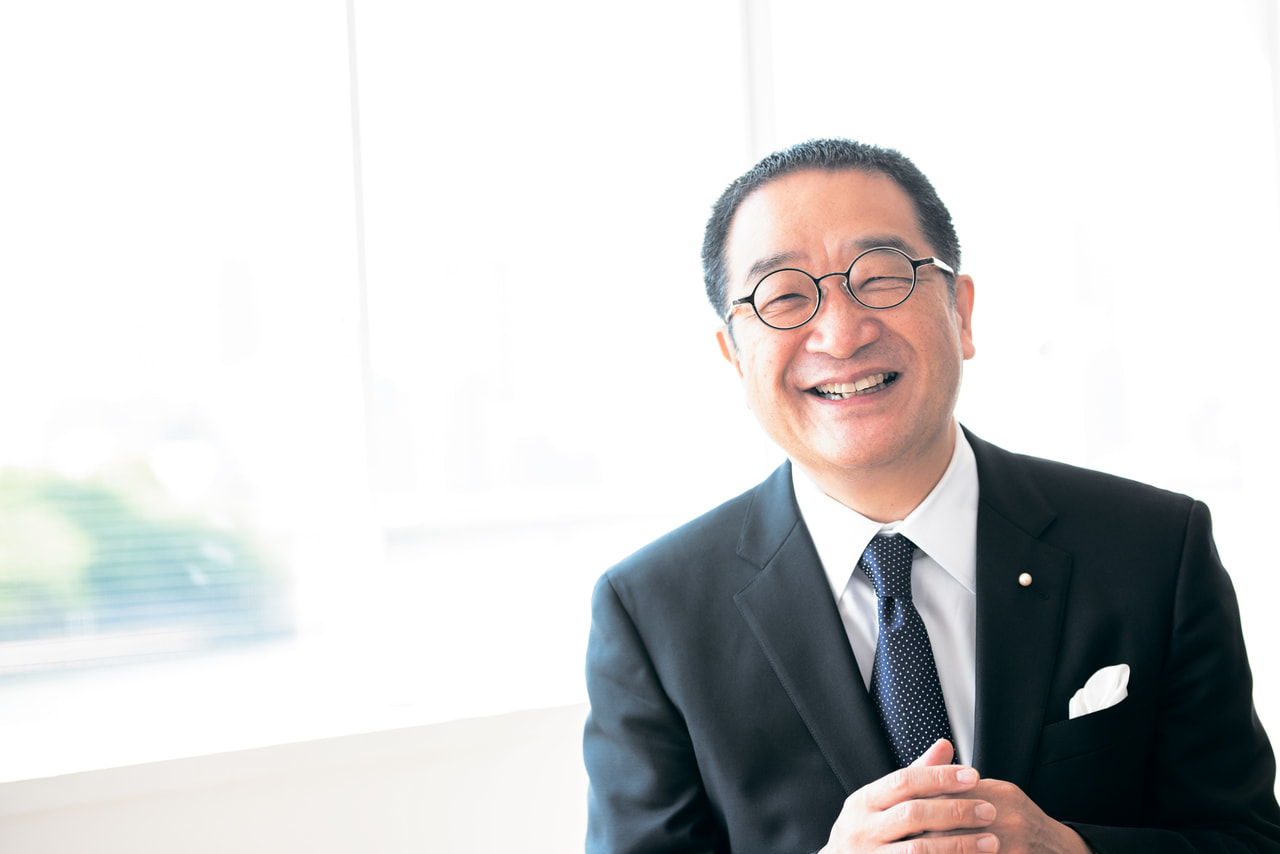

― 初めに東京大学(以下、東大)で現在のようなお仕事をされるようになった経緯を教えていただけますか。

各務 私は2002年に大学院薬学系研究科教員として東京大学に入りました。これは後の国立大学法人化を見据え、大学の研究成果を活用した事業化等の準備にあたるためです。それまで文部科学省の管理下で運営されてきた組織から国立大学法人へと変わると、国立大学も外部資金の導入等を積極的に図り、経営にあたらなければなりません。研究者や事務職の方ばかりだった学内に、新たにビジネスや知的財産の専門家が必要になったのです。そして2004年4月の法人化と同時に産学連携本部(現産学協創推進本部)が設置され、大学発ベンチャーを支援するための専任教授職を設けることに。その際の公募に応じて産学連携本部の事業化推進部長・教授となりました。そして2013年には少し仕事の幅を広げ、産学協創推進本部イノベーション推進部長・教授として、ベンチャー支援のほか企業との共同研究創出等を統括。今年の4月からは大学院工学系研究科の教授職と産学協創推進本部副本部長を兼務し、引き続き起業家教育とベンチャー支援に力を入れていきます。

― 国立大学の法人化では“稼ぐ”という意識の乏しかった大学で、率先して経営をサポートする体制を整えていくには、ご苦労も多かったように思います。

各務 私には経営コンサルティングのバックグラウンドがありますが、従来の研究者としての教員や事務職員に加え、産業界からも人が大学に入ってきました。私の立ち位置はどなたにも目を向ける必要があり、組織として機能するようになるのは、おっしゃるようにやはり年月がかかりました。その中で、ベンチャー育成、起業家教育や産学連携を積極的に行うという組織文化を、年々少しずつでも醸成する姿勢が欠かせません。それができているかできていないかが、いま大学間の大きな差になっているのだと思います。

念のため申し上げると、確かに最近では大学も“稼ぐ”という側面がありますが、ベンチャー支援に力を入れたからといって、大学の屋台骨を支えるような資金源になるわけではありません。稼ぐためにやっているというよりも、やはり研究成果が社会実装され、世の中の役に立つためが第一。ただ、組織がサステナブルに回っていくための健全なる収入を上げていくことは必要で、そのためにはある程度は稼ぐことも求められているといったほうがより適切かもしれません。

― 大学内にベンチャー育成など共通の旗印があって、それぞれ異なるバックグラウンドを持った方々が、そこに向かって連携していったというようなイメージでしょうか。何か成功への契機となったことはありますか。

各務 そうですね。大学がベンチャーを直接経営しているわけではないので、我々はベンチャーが独自にやっていくための仕組み作りを担っています。例えば2004年に大学初となる「東京大学エッジキャピタル」という大学発ベンチャーに特化したベンチャーキャピタルファンドを運営する会社ができました。設立時に東大はお金を一銭も入れていませんが、当時の東大の幹部の方々がイニシアチブをとって、このファンドを創設しました。大学がこのベンチャーキャピタルファンドを直接運営しているわけでもなく、当初は、「果たして、大学の研究成果型の息の長いビジネスのベンチャーがうまくいくのか」と疑問を呈する声も多かった。しかしこの1号ファンドが成果を挙げたことによりその後、2号、3号と続き、幸いに徐々に集まる資金も増え、現在までトータルで540億円ほどが蓄積されるまでに至っています。これまでのプロセスは決してすべてシステマティックであったわけではなく、1号ファンドが成功したので、お金が回り始めたことは事実ですね。

それからもう1つ、私が2005年から始めた「東京大学アントレプレナー道場」という起業家教育があります。これも当初、こういうものが受け入れられるかどうか、私も手探りでやっていました。当時、産学連携に対してネガティブな印象を持つ研究者も多くいたと思いますし、ビジネススクールのようなものが東大にはなかった。研究者がベンチャーに関わるのはいかがわしいことではないか、といった意識もあったかもしれません。そこでローキー(Low-key)で夜の時間帯を活用して、まずは少しずつ、小規模でもいいからと思い、始めました。それでも250人を超える学生が初年度から参集しました。16期目に入った今年度は600人以上の学生が登録。これまでで約4,000人が参加・登録したプログラムに成長しました。

また2007年の夏に東大の本郷キャンパス内にインキュベーション施設『東大アントレプレナープラザ』を開設し、いろいろなベンチャー企業に入居いただいています。その中には、東大ベンチャーの先駆、ミドリムシのユーグレナや、いま最も成功しているといえる、バイオベンチャーのペプチドリームや、AIベンチャーで有名なパークシャテクノロジーなどがある。このような東大発ベンチャーの成功したロールモデルが生まれ、学生も教職員もベンチャー企業や起業家を身近に感じられるようになった点も大きいでしょう。なかなか遅々として進まないように見えながらも、一つ一つ少しずつ成果を出し、15、16年ぐらいをかけて大きな変化を生み出したというわけです。

起業家を取り巻く環境が変化してきた

― まさに継続は力なりですね。やはりこの間の蓄積が大きいと感じました。また特にここ数年、大学発に限らなくてもベンチャーを取り巻く環境が変わってきたという話も聞かれるようになりました。先生ご自身は、そのような変化を感じたことはありますか。

各務 先ほど申し上げたのと重複するかもしれませんが、3点ほどあると思います。1つは若くして起業して成功し、それをマスコミに取り上げられるなどして、目標となるロールモデルが周りに出てきました。それを実感できるようになったこと。

2つ目は大企業に変化が出てきたこと。5、6年前だと大企業はベンチャーに対して「興味深い取り組みながら大変ですね。我々がどういう支援をしましょうか」と、私からするとやや上から目線で見ていたように感じます。しかし大企業が、ベンチャーとの協業なしには生き残れない、といった見方に大きく変わってきている。ベンチャー企業の活動の戦略的な取り込みこそが経営能力として不可欠であると、認識する大企業が増えています。

オープンイノベーションの重要性は以前より叫ばれてきましたが、ここにきて例えばトヨタ自動車や富士フイルムのような、本気で取り組む会社が出てきた。そして技術系ベンチャーやスタートアップと組んだ会社が果実を手にする一方、そうでない会社との差が浮き彫りになってきた。そのようなベンチャーとの協業の有無を死活問題と考える企業が増えてきたのはすごく大きい。

さらに3つ目は、ベンチャーとして成功したユーグレナ社長の出雲充さんなどが、今度はベンチャーキャピタルのほうに回っています。シリコンバレーのベンチャーキャピタリストの多くは元・起業家。そういう流れが日本にもやっと現れるようになった。ベンチャー・エコシステムが回っていくようになったのですね。次のステージに突入したという感じです。

― そうすると、規模は違いますが、ベンチャー志望の若者が昔はシリコンバレーを目指したように、次は本郷を目指す、ということもありそうです。実際にそのような好循環は生まれているのでしょうか。

各務 そういえると思います。私の手元にあるデータベースでは、いま東大関連のベンチャー企業が約400社。その中の特にAI、ディープラーニング系の企業は本郷通り沿いに集中している。東大にはその分野で大変有名な松尾豊教授がいらして、そこの研究室を卒業して起業した方々の会社も多い。また本郷3丁目の交差点から赤門に至るまでには、我々の産学協創推進本部が運営する『本郷テックガレージ』があり、これは東京大学の学生が利用できる技術的なサイドプロジェクトを行うためのメーカースペースです。同様に本郷通り沿いの施設を使って産学協創推進本部が運営し、東大卒業生のスタートアップを支援する「FoundX」というプログラムがあります。本郷のその施設にも新たに起業を志す方々が準備のため、勤めを終えた夜や週末に集まってくる。巷間では「本郷バレー」などと呼ばれていますが、確かに、本郷通りに起業家のためのあらゆる拠点が集積しつつあるのは間違いありません。

― とてもワクワクする話ですね。最近の日本の若者はグローバル視点に欠けているとか、内向きになっているなどと聞きます。しかし今、本郷で起こっていることを伺うと、シリコンバレーを目指さなくても、本郷から世界に発信して、世の中をリードしていくような文化が生まれそうな気がしました。そんな新しいうねりのようなものは感じますか。

各務 まず日本の若者の傾向についてですが、米国でも決して何百万人単位でなく、何十人、何百人の人たちによって世界に羽ばたくようなベンチャーが作られ、ロールモデルになったわけです。だから日本全体でそのような方向を目指すという発想である必要はないと思います。現在では東大の入学者の10%近くが起業志向だともいわれており、同時に自分が優秀であるなら大企業よりもベンチャーを含め、時代の最先端に身を置き、変化に合わせて自らを変えていくほうが、結果的にリスクが最小になると考える若者も多い。そういう変化は頼もしく感じます。

ただ一方で、拠点というのは栄枯盛衰がある。今のシリコンバレーは家賃が高くなりすぎて、若い起業家には難しい場所です。そういう状況の中、ニューヨーク、オースティンやシアトル、さらにシンガポールやベルリン、テルアビブなどと同様に、本郷も次の拠点の一つとなる可能性はあるでしょう。しかしシリコンバレーの地位も1930年代からの歴史の中で培われたもの。一朝一夕ではありません。私たちはまだ進行形の状態。確実に前進はしていますが、もっとやるべきことがある。これからが本当の勝負ですね。

― 現在進行形という状況は、大変楽しみです。今回のコロナショックでもそうですが、既存の枠組みにはもう頼れないというか、世界の構造が変わっていくことを肌で感じました。そのときに完成形を求めるのではなく、変化に合わせて自分を変えていく。これが生き残りには一番大切、という考えには説得力があります。常に進行形であることの強さ、それを再認識しました。

各務 そうありたいですし、実際にこのパンデミックで流れが加速化されると思います。私は今、日本ベンチャー学会の会長を仰せつかっていて、緊急事態宣言が発出された4月8日に学会として緊急提言を行いました(「緊急提言『新型コロナウイルス禍からの復活』」)。その提言にも書いていますが、これからますますスタートアップがやるべきことが出てくるだろうと考えます。だからこそ、この大変化の中でもう一度「日本はアントレプレナー大国あるいはベンチャー大国である」という意識を持つべきなのです。

我が国の場合、トヨタの創業が1937年、ソニーが戦後間もない1946年、ホンダも1948年。そういう戦中、戦後にできた会社が後の大きなイノベーションを形づくった歴史がある。その頃の大変革に匹敵する状況が生まれつつある今こそ、しがらみのない若い方々が特に中心となり、スタートアップで日本を変えていくことが求められているのではないでしょうか。その中にあって東大という大学も、重要なイノベーションを担う、そういうスタートアップを生み出す拠点の一つでありたいと思います。

当事者であり続ける大切さ

― そういった将来イノベーションを起こすであろう原石を、学生の中から見つけ出すポイントのようなものはあるのでしょうか。

各務 どうでしょう、例えば先ほどの松尾先生の研究室には、元々そういう志向や力を持った学生が集まってくる、というのが正しいかもしれません。

私は一つの社会ビジョンとして、20年後には日本の企業の時価総額トップ10社のうち、「現在、我々が知る会社は2社ぐらいしか入っていない」といったイメージを持たなければならないと思っています。米国で起業家を多く輩出するスタンフォード大学の学生にしてみれば、Google、Appleなどはすでに古い大企業です。そういう新陳代謝がこの20〜30年間にすでに何回か起きているのがシリコンバレーのすごいところ。日本もそれこそ今のスタートアップ企業が、2040年には大きな雇用主となり社会を牽引している状況を作る必要がある。東大の学生たちもいろいろと勉強していくうちに、そういった状況を目の当たりにして「自分もその担い手の一つになりたい」と、ごく自然に考える者が出てくるのではないでしょうか。

― では、そうした学生たちが実際に起業等を志す際に、とりわけ大切にすべきことは何だと思いますか。

各務 起業家にとって最も重要なのは「自分はどんな社会問題を解決したいのか」を突き詰められるかです。ユーグレナの出雲さんの場合、学生のときにアイセックのインターンシップでバングラデシュを訪れ、子どもたちの栄養失調の問題に直面。それをきっかけにユーグレナ(ミドリムシ)の勉強を深め、「これを使って世界を救いたい」という強い思いに至るわけです。

つまり大事なのは、自分で問題を発見し、その問題を解決するための熱い気持ちがどのくらい強いか、ということ。その思いが強ければ強いほど、イノベーションを起こせるのだと思います。日本は世界の中でも課題が満載の課題先進国なわけですね。だから問題にぶつかるケースも多い。したがって課題先進国を課題解決先進国にすることこそ、アントレプレナーの役割ともいえます。東大の学生や卒業生も、そういった課題解決の当事者であると意識し、自ら先頭を切って改革を率いていけるようになることが鍵。私は大学の起業家教育プログラムは、その考え方に沿って行うべきだと思っています。

そうなれば、あとは問題がどこにあるか現状を分析して解決を目指すわけですが、解決法は実は一つではありません。例えば、法律を変えるだけでも状況は随分と違ってくる。先日認められたオンライン診療も、患者さんの声を受け、「医療崩壊を防ぐためにもやりましょう」とメドレーの豊田剛一郎医師(東大医学部卒業)はじめ起業家が政府に働きかけ、ようやく岩盤規制が崩れつつあるのでしょう。すると法学部の学生であれば、法律家として、あるいは行政の立場になってイノベーションを推進する、といった可能性にも気づきます。結局は、それぞれが自分の知見をもって、解決したいと願う問題を発見し、どう向き合うかですね。

原石を磨くコミュニケーション方法

― アイデアを形にして社会実装に結びつけるためには、周りを巻き込む力、連携も必要だと思います。そのために求められるコミュニケーションとはどのようなものですか。

各務 まずは聞くことです。「その問題は本当に問題なのか」というところから、時には考える必要があるからです。つまり、自分は問題と思っても単に独りよがりで、世の大半の人は問題と思っていないこともあり得る。また問題の解決策が見つかった気がしても、調べてみると同じような答えを持った人がすでに大勢いたという状況も考えられる。それを避けるためには、問題を抱えていると思われる顧客や関係者に聞くことです。

私はビジネスプラン・コンテストの審査委員長なども数多くやっていて、多分、年間1,000件以上のビジネスプランに触れています。すると何か貢献したいというピュアな気持ちは伝わるものの、残念ながら既視感のあるものも多い。その際、応募者に「それは誰もが考えてきたこと」と伝えるのではなく、「問題解決に向け、今までどんなことがなされてきたか、調べてみてはどうだろう」と言います。すると、実は同様のアイデアを試した人がいたことを発見する。そして、それはなぜ駄目だったのかがわかる。例えば、この法律の壁があるから難しいのだと。すると法律を変えることも、解決のための一手段であると気づきます。越えなければならない壁がどこにあるか知ることは、とても大切なのです。

一方で、大企業に勤める人たちなどは、ある程度そのあたりの事情がわかっているがゆえに、かえってネガティブなものが先立ち、壁を越えられないことが結構あるわけです。世の中を見渡してもFacebookはマーク・ザッカーバーグが大学生時代に作ったものだし、Appleのスティーブ・ジョブズは大学も卒業していない。世の中に変革を起こす者というのは、実は一見すると常識がないような人であることが結構多い。

したがって先ほどの質問に改めてお答えすると、問題だと思うことについて努めていろいろ聞くこと。その問題が解決されないまま放置されている理由は何か、なぜ問題なのか、自分のアイデアはマーケットではどう映るのか、そういったことをコミュニケーションする力がすごく大事だと思います。

― 物事をより正しく把握するために、「聞くこと」は避けられないということですね。

各務 そう、そして聞いた上で、聞きっぱなしにせずにキャッチボールで返すことです。例えば、大学発ベンチャーで典型的な失敗ケースは、大学の研究者がベンチャーの経営に関わり、テクノロジーファーストで独りよがりになり、ユーザーや社会とコミュニケーションのキャッチボールをしないことです。そうではなく、周りの声に耳を傾け、聞いたことを逆に“もらった宿題”と捉え、その宿題を一つ一つこなし、次に進むために教えてもらった方に返していく。そのアウトプットについて再びいろいろな人に意見を聞いて、また返す。これを繰り返し、徐々にクオリティを上げていく。ただ一方で、爆発的なイノベーションとなると、マーケットすら、むしろ従来の常識を覆さなければいけない。だから同時に、世の中でいわれていることを鵜呑みにする必要もない。そこが難しいのです。

世の中に横たわる問題について理解を深め、いま、その問題と取り組んでいる人たちとコミュニケーションをし、なぜうまくいかないのかを探る。そして自分の独自のアイデアについてどう思うか、聞いてみる。駄目な理由があったとすると、それがきちんと納得できるか自問自答する。こういったプロセスを、根を詰めてやり抜けるか、ということが肝要です。そしてそれを成し遂げる原動力こそ、問題を解決したいという強い思い、“パッション”にほかなりません。

パッションは一般に“情熱”と訳されますが、その原義は“受難”。いわば“受難を乗り越えるエネルギー”とでもいうべきもの。つまり目の前に乗り越えるべき壁があったとき、パッションをもって受難・艱難に打ち勝って、前に進まなければイノベーションは起きないのです。そのためには問題解決者である自分を強く意識した上で、人に意見を求め、耳をそばだてて聞く。そのパッションは自ずとそろばん勘定やチームビルディングといった、したたかなリアリズムを発揮することを求める。つまり高邁なビジョンとともに、極めてリアリスティックなマキャベリズムを持ち合わせていること。そうでなければ世の中を動かせません。それを学生たちにもわかってもらえればと思っています。

変化の激しい時代こそチャンス

― 先の見えにくいコロナ後の社会では、まさにパッションとリアリズムを胸に、道なき道を歩んでいくという起業家の姿勢こそ求められそうですね。

各務 そのような考えや流れは、これから加速すると思っています。今回のコロナ危機でも、医療分野におけるオンライン診療や電子カルテなど、日本の社会で今までなかなか改善されなかった問題が露呈しました。そうなったときに、これまでスタートアップ企業が取り組んできたチャレンジが改めて注目されるということが、必ず起こるはずです。

また一つには、在宅勤務が続くと、大企業に勤める個々人の生産性も今以上に問われてくる。すると中にはこれを機に、もっと別のことにチャレンジしたいと思い始める者も出て、社会全体として人材のモビリティが上がる。結果、その時々で最も重要で価値のある仕事を生む場所に、リソースが再配分される仕組みができる。大学の卒業生だけでなく、そういった大企業の優秀な人材もスタートアップへと集まってくると、当然、ベンチャーの取り組みが大きなイノベーションに結実するような蓋然性が高くなる。そういった流れができてくると確信しています。

さらに、例えば教育や仕事の現場で遠隔でのオンラインの活用が常態化してくると、集積を前提とした現状のスマートシティ構想なども変化する可能性があります。街をコンパクトに、できるだけ機能を集約・効率化するという方向性から一転、むしろ地方での起業を選ぶ人々が増えるかもしれません。

このように、これから数年で世の中、そして起業家を取り巻く環境が抜本的に変わる予感がします。従来の常識が通じない領域が出てくるわけで、当然、難しいこともあり、しんどい思いをするかもしれません。しかし変化があるときにこそ、チャンスが訪れる。米国も一番不景気な時代に生まれた会社が今、大企業に成長し、欧州ではペストの後にルネサンスが興っています。新型コロナの問題も同じく、時代が変わる契機になるのではと思います。

― そのような時代の中、今後のビジョンとして学生に対して特に伝えたいことなどはありますか。

各務 今はまだキャンパスに行けていないような大学新入生に対して、積極的に起業家教育を提供したいと思っています。こういう変化の激しい時期、どうしても閉塞感があり、将来が心配なのは誰もが同じ。特に4月入学の新入生への授業は、東大でもいまだにオンラインのみ。今後4年間、学部生として、どうマインドセットして学びに臨めるか、が課題です。

そういう思いから4月半ばに、新入生に向けアントレプレナーシップセミナーを開催しました。そこで伝えたかったことは主に2つ。1つは、大学の中にはさまざまな研究成果が蓄積されており、そこには定理公式などとともに、社会を変え、世の中を良くするような研究が多数ある。それは決して理系だけでなく、文系の法学や経済のフィールドにもあり、それが皆さんにとって大きなチャンスであるということ。

そしてもう1つが、「何より自分の価値を高めてほしい」ということ。これは米国のDropbox社長のドリュー・ヒューストン(Drew Houston)が2年前に東大で私と対談した際に言っていたのですが、自分の価値は「普段から会う頻度の高い5人の平均値で決まる」のだと。したがって自分の価値を高めるには、これからなるべく優れた人に多く会わなくてはいけない。そのためには勇気を持って相手にメールを送ったり手紙を書いたり、自分から積極的に行動することが大切であると伝えました。こういう意識を持つ学生が満ち満ちてくれると、世の中もいい方向に回っていくはずです。

そして20年後の2040年ぐらいには、彼らの興したスタートアップが、世の中を変えていくイノベーターとして大きく成長していてほしい。そして「あのときの日本は苦しかったけど、おかげで今は世界をリードする会社のリストに、多くの東大発ベンチャーや日本発スタートアップが名を連ねているね」と、日本が尊敬されるような国であってほしい。そんな夢を描きながら、大学人としての有限の時間に向き合っていきたいと思います。

― では最後に、学生の方だけでなく、より幅広く、読者に対してコミュニケーションという観点から何かアドバイスをいただけますか。

各務 コミュニケーション能力というのは、やはり難しいこともわかりやすく伝えられる力だと思っています。それは3.11の放射能・放射線をめぐる説明や、今回の新型コロナにおいても当てはまります。とはいえ、これをすべて池上彰先生に頼むわけにもいかず、やはり一人一人が言葉を選びながらも“全体として正確な内容から歪められていない範囲で簡潔にわかりやすく伝える方法”をどう見つけるかです。そこでは“キーワード”に何を選ぶかが大変重要です。

語弊があると申し訳ないですが、日本の大企業の経営者たちはやや耳障りのいい言葉を好んで使うことが多く、他方、このようなチャラチャラした言葉は広告代理店が考えるものとどこかで思っている。ここが問題ですね。Appleを称して「第3のリンゴ」という有名な言葉は、アダムとイヴのリンゴ、ニュートンのリンゴに続く“3番目のリンゴなり”という一つの宣言。それほどの深淵な歴史観を持って自社を捉えているのです。またGoogleであれば「十戒」(10 Commandments)というのが有名です。Facebookのマーク・ザッカーバーグは2017年のハーバード大学の卒業式スピーチで、ミレニアル世代のアントレプレナーが社会に対して目指すべきもの・目的を「Purpose」という言葉で表現しています。いずれもコミュニケーションという観点から、経営者が発した言葉として印象的です。

このようにキーワードはとても大事で、一言でもって自分たちの存在目的を表せるような言葉を見出すことができたら、大変強い求心力になる。それによって会社を変えられるかもしれない。それほど重みのあるものなのだと、私の講義の中で時々紹介したりすることがありますね。