震災をきっかけに「コトバ」を教え始める

―広告会社に所属していたひきたさんが「コトバ」の先生として活動を始められたのは、どんな経緯からだったのでしょうか。

ひきた きっかけは東日本大震災です。私は博報堂ではクリエイティブディレクターとして広告制作の仕事をしていたのですが、2011年に東日本大震災が起きたとき、「被災者に向けた政府広報のアドバイザー」を依頼され、内閣官房の広報室をお手伝いすることになりました。

そこで目の当たりにしたのが、「国の使う言葉が難しくて、わからない」と悩み苦しむ被災者の姿でした。行政の人たちが使う言葉が難解で、何を言っているのか、被災した人たちにわからないんです。文書も複雑で読めない。当時、被災者の皆さんが、「池上彰さんのようにわかりやすく説明できないのか」と怒る姿をよく見かけました。

それを見ていて「この国の言葉は実は、バラバラなんじゃないか」と思いました。行政だけでなく、マーケッターはマーケッターの言葉、学生は学生の言葉を使っている。それぞれの使っている言葉が、まるで旧約聖書のバベルの塔が崩れたときのように、同じ日本人なのに全く通じてない。「これでいいんだろうか」と感じたんです。

震災の起きた2011年は、ちょうどSNSが一般に広がり始めた頃で、私は「TwitterやFacebookを使って、なるべくわかりやすい言葉で情報を発信してみてはどうだろう」と考えました。やってみたら、いろいろな人が読んでくれて、「子どもでもわかる。すっと頭に入る」と褒めてくれました。そのとき「少しでも多くの人にわかってもらうなら、小学4年生から6年生ぐらいが使う漢字や言い回しで語らなければいけない」と気がつきました。そんな中、Facebookを読んでいた朝日小学生新聞の編集者から「子ども向けのコラムを書かないか」と声がかかりました。これがきっかけとなって、ここ5年近く、小中学校を回って子どもたちに「言葉の書き方・伝え方」を教えるようになりました。明治大学で4年間「広告の現在と言葉」という講義も持ち、今はさまざまな大学で教えたり、就職活動のお手伝いもしています。

SNSで言葉のあり方が変わった

―今回のコロナ危機でも、行政の手続きがわかりにくいとか、何を言っているのかわからないといった声を聞きます。

ひきた 国も努力はしていると思います。政府が作っているホームページなども、以前よりわかりやすくなってきています。ただ、新型コロナウィルスが一気に広がる中で、必要な情報が完全に行き渡るにはさまざまな問題があります。

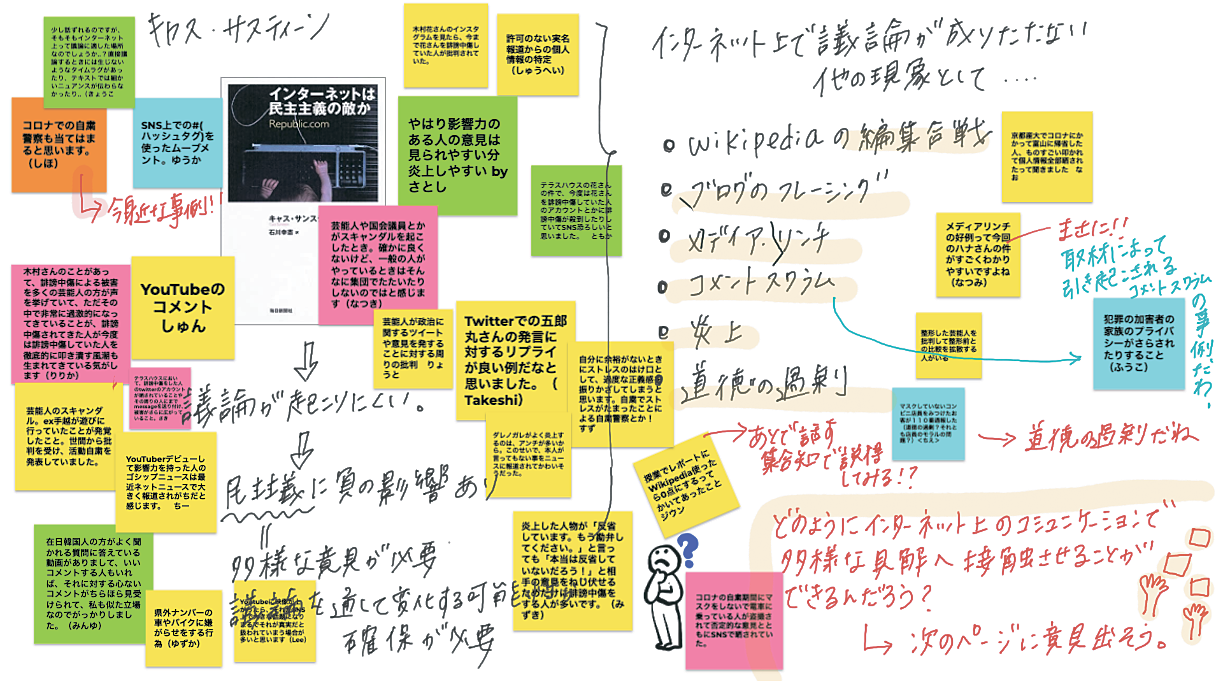

東日本大震災から9年。この間に言葉に関しては大きく2つの潮流が生まれました。1つはSNSの影響で、世代や業界の枠を超えた、いわば共通語のような言葉が生まれたこと。人々がSNSでつながって、共通のプラットフォームで、動画、絵文字、スタンプを含めた会話をするようになって、言葉そのものも大きく変わりました。

こうしたコミュニケーションは世界規模になっています。先日、ミラノの高校の校長先生が、休校する学校の生徒たちに向けたメッセージが「感動的だ」と世界中で話題になりました。イタリアの高校の先生の話がすぐに日本に入ってくるなど、10年前には考えられなかったことです。言葉が言語の枠を超えて、世界的に共通になってきている。これはSNSによって生まれた大きな流れです。

一方で目立ってきたのが、デジタルネイティブ世代と上の世代のギャップです。行政の言葉がなかなか伝わらないというのも、その表れの一つでしょう。2つの世代を比べると、文章の構成から使う漢字の選択や量も違います。双方にとってまるで外国語に見えるほどの差を感じるのではないでしょうか。

東日本大震災直後はまだ、「国の言葉は難しくても仕方がない。ああいう言葉はお上が使うものだから、庶民はわからなくてもいい」というムードがありました。でも今は、行政が「伝わるコミュニケーション」を怠れば、即座にみんなが不満を持ち、それをネットで拡散します。今回のコロナ危機では、「国は私たちに理解させる努力をしてない。わざと複雑にしてわからなくしている。業務を怠っている」と多くの人が語り、ネットで拡散している。わかりやすい言葉で語れる人が、政府にはまだまだ足りていない。時代についていけてない気がします。

―わかりやすい言葉を使うと、正確性が保てずに、誤解が増えるのではといった心配があるのかもしれませんね。

ひきた おっしゃるとおりです。少し国を擁護しておくと、国には、簡単には言葉を崩せない事情もあります。たとえSNSで流すといっても国家の正式な見解なわけですから、誰が読んでも解釈がぶれないような言葉遣いをしないといけない。100年先まで公文書として後世に伝えていく文章でなければいけません。しかし、それでも伝え方を少し工夫すれば、正確にわかりやすく伝えることはできます。

例えば「北陸はそろそろ雪が増えてきたので、タイヤにチェーンを巻くようにしよう」ということが会議で決まって、それをSNSで告知することにします。SNSでは1行目に最も伝えたい内容の一文を書きます。タイトルを「雪の日が増えたので、チェーンを巻きましょう」とするのが常識です。ところが行政の文書では、タイトルは「雪道での交通ルールについて」となる。この一文で全部を伝えず、後の文章を読むのが当然のような書き方をします。本文も、「何月何日に、誰々がどこに集まって、このようなテーマで会議をしました」という状況説明がまずあり、「会議の結果、『雪道でチェーンを巻こう』という結論が出ました」で終わる。一番大切な結論が、文章の一番終わりに出てくるわけです。これでは読んでもらえません。読んでほしかったら、結論を先にしなくてはいけません。

行政の人にこの講義をすると、「え、順番を変える?そんな簡単なことでいいんですか」とびっくりされます。これまで国は、自分たちで決めたルールをネットに流すときも、ホームページに内部文書のPDFをポンと載せ、SNSで告知もせずに、「これで伝えた」という気になっていた。その人たちが、「少しの工夫で読みやすく、伝わるようになる」ということに気づく。頭のいい人たちですから、一度コツを覚えると一気に文章が変わっていきます。

子どもたちと文章

―ジェネレーションギャップのお話がありましたが、コトバの先生として小学生や大学生と接していて、「昔とここが違うな」と感じることはありますか。

ひきた 私たち世代と今の子たちとでは、読むためのコンテンツが大きく変化しました。だから文章の読み方や書き方も違って当然なのですね。

よく「今の子どもたちは読書しない」と言います。それは「紙の本を読まなくなった」だけの話です。例えばデジタルツールの説明を読ませれば、私たちより圧倒的に早く正確に理解することができる。我々もスマホを使っていてわからないことがあったら、Q&Aを見たりしますよね。それを読んで問題を解決する力は、大人より子どもたちのほうがずっと高いですよ。我々だと、すぐにカスタマーサポートに電話して教えてもらおうとしますが、彼らは自分で情報を見つけて、解決する力があります。だから単純に「読んだ本の数が昔より少ないから、今の子は読解力が落ちている」とはいえないんです。

―書き手の側もそれに合わせて書かないといけないわけですね。

ひきた はい。私が書いている朝日小学生新聞のコラムは550字。大変短いものです。私はFacebookに書くコラムも本を書く際も、1,000字をひとまとまりにして書くと決めています。今は大人でも「ワンメトロメッセージ」、つまり通勤中の地下鉄が駅1つ分移動する間、時間にして4分以内で読めないものは敬遠されてしまいます。それが字数にして1,000字。子どもの場合は、600字が限界です。

今の子どもたちは紙に印刷された活字ではなく、LINEやTwitterなどの「吹き出し」文化で育っていて、そのリズムに慣れているんです。一度に読む分量が少ないので、書く側もなるべく簡潔に書く。Twitterの「つぶやき」のように150字前後を4部構成にして600字で1つの物語にする。その程度にまとめられないと読んでもらえません。A4で1枚全部文字で埋まったものを読んでもらうなんて夢のまた夢。それだけでかなり「上から目線」で、人に圧力をかけているように感じられてしまいます。

書き出しに結論を持ってくるのは、当たり前のことです。スマホは小さな画面を、指を動かしながら読みますよね。指をパーっと動かすスピードに負けない文章構成にしないと、すぐに「わからない」「つまらない」となってしまう。だから「最初の1行だけでも読んでくれ!」と思って、結論から入るのが、基本スタイルなのです。

私は小中学生を対象に作文教室もやっています。彼らに「起承転結」に準じて文章を書かせるのが、非常に難しくなってきている。でもそれは文章が下手になっているわけではないのです。彼らの思考に合わせて、新しい文体がもう生まれていると考えたほうがいい。こちらが頭を切り替えて読んでみると、彼らの文章のほうが短くてもよく伝わる構成になっているなんてことが多々あります。大人が、それに気づかなければいけません。

―ひきたさんは博報堂教育財団のコミュニケーションコンサルタントとして、子どもたちの作文コンクールにも関わっていらっしゃいますね。

ひきた 博報堂教育財団は2020年が設立50周年にあたり、今、それに向けて子ども向けの作文コンクールを開催しています。私はそのコンクールに応募してきてくれる人に向けた作文指導や応募作の審査をしています。子どもたちの作文審査はかなり昔からやっていて、現在も京都で開催されている「言の葉大賞」という作文コンクールの審査員をやっています。

長く審査員をしていると、もはや学校の教科書的な基準で、子どもの作文の優劣を測ることができないことに気づかされます。先ほど言ったように冒頭にガツンとショッキングな言葉を持ってくる子どもがいる。「え?

どうなるの?」と想像もつかないストーリー展開で引っ張っていきます。ほかにもアメリカ流の完璧なパワーライティングを展開してくる子もいます。朝日小学生新聞に投稿してくる子の中には、学校では全く作文を認めてもらえない子もいます。ところがその子が、作文コンクールに応募すると、リリー・フランキーさんや小山薫堂さんが「面白い」と言ってくれて、最高賞をとったりします。もちろん学校は一生懸命やっているけれども、「文章の良し悪しの基準は、学校で教えられていることだけではないんだよ」と子どもたちを勇気づけてあげたいですね。子どもたちは、生々しい言葉で書いてきます。それらが、彼らの「生きる力」なんです。それをていねいに拾ってあげるのが、大人の責任であり、広告という、言葉で人の心を動かす仕事をやってきた人間の使命と思っています。

博報堂教育財団の審査は、「型にはまっていない名文」を探す仕事。今を生きる子どもたちの言葉、新しい発想を発見していきたいですね。

「経営のコトダマ」を伝える

―ひきたさんは博報堂のWebサイトに「経営のコトダマ」という連載を持っておられます。そこで語られている「死生学」によるバックキャスティングの話、あるいは「数学は文学である」といった話が大変印象的でした。

ひきた あの連載は私が、これまでに話を聞かせていただいた経営者の方々の言葉を参考に書いています。だからタイトルを「経営のコトダマ」と名づけました。

私は、スピーチライターの仕事を7年近くやっています。クリエイティブディレクターとして仕事をしていて、ちょうど50歳を過ぎた頃からでしょうか、企業トップや行政や政治家などの方から「記者会見や年頭のスピーチ原稿を書いてもらえませんか」と頼まれるようになりました。当初は戸惑いました。スピーチ原稿を書くときは、企業のトップの方が「これから普段思っていることを話すから」と言って、まる1時間ノンストップで、ひどいときには2時間近く語られます。脈絡もなく、パッションのおもむくままにです。そのとき、ビジネスの話をする人は稀です。大抵は、読んだ本の話、自らの体験で学んだこと、歴史、哲学や帝王学といわれるような話がどんどん出てきます。「ひきたくん、人生というのはね、自分が死んで、その葬式を遠くで見ていて、そのときみんながなんて言ってくれるか。それが最終的な業績なんだよ。スティーブ・ジョブズは『宇宙を凹ませたい』と言っていたそうだ。そんな思いで生きていたから、あれだけの人生を歩めたんだろうね」と語ってくれる方がいました。

私はこれと同じ考え方を元ハワイ大学名誉教授の吉川宗男さんから聞いていました。これが「死生学」です。別に習ったわけでもないのに、企業のトップの人たちも、同じようなことを考えているんです。人生、つきつめていくと同じ境地に至るということでしょうか。金儲けの話とか、今後のビジネスについてなどを語る経営者にお目にかかったことがない。皆さん、人生哲学があります。

最近、アフター・コロナという言葉をよく耳にしますが、私が懇意にしていただいている経営者の方が、「こういうときは1年、2年ではなく、7年ぐらい先のことを考えていないと、わからなくなるよ」と言って、スペイン風邪の話をしてくれました。第1次世界大戦のときに大流行した、スペイン風邪について恐ろしいまでに深く勉強されているんです。与謝野晶子の息子がこれにかかり、当時の政府に対して猛烈な批判を浴びせていたなんて話は、この方から教えていただきました。そしてスペイン風邪は第1波だけではなく、第2波、第3波があり、中でも第2波が厳しくて、それに比べれば「第1波はそよ風だった」と言われたほど。流行が終わるまでに3年ぐらいかかり、しかもそれで終わりではなく、その後に関東大震災、世界恐慌、さらに第2次世界大戦と続いていくというのです。「コロナ危機にしても、まだ第1波が来ただけ。『これで終わった』と考えるのではなく、『この先、重ねて悪いことが続いたらどうするか』と考えるのが経営者。だからアフター・コロナがどうとか、すぐには語れるようなものじゃない。もっと先に目を向けていないと、方向を見誤る」とおっしゃっていました。「経営のコトダマ」で私が紹介している言葉は、辛酸をたくさん舐めてきた成功者の言葉です。もちろん、特定できないように工夫していますが、かなりリアルです。軽い人生指南と思って読んでもらえると嬉しいですね。

コロナ危機でコミュニケーションはどう変わるのか

―今回のコロナ危機はまさに不測の事態、不連続そのものだと思います。こうした事件が起きることによって、人々の考え方やコミュニケーションのあり方はどう変わってくるでしょうか。

ひきた 私たちは新型コロナウィルスの危機の前には、「人生100年時代」と言ってました。「これからはみんな、100歳まで生きられるぞ」と。ところが今では、それが「人生ロシアンルーレット時代」になってしまった。人生100年時代には姿を隠していた「死」が、今やすぐ隣り合わせにある。「生」を考えると、その視野の中に「死」も入ってくるようになった。これは大きな変化ではないでしょうか。「私は、いったい誰と会っているときが楽しいだろう。誰と食べているときに生きがいを感じるだろう」「私は今、満員電車でギュウギュウ詰めになって働いているけれど、こんなことをやっていていいのだろうか」

なんて考えている。それが証拠に、書店では「これからの生き方」みたいな本が山積みされている。YouTubeは「占い」が大人気だそうです。

先日、就職を控えた大学生たちと「Zoom飲み会」をやったら、「『生きる』ことを真剣に考えている会社に行きたい」と語るんです。去年末までは、そんなこと聞いたこともなかった。彼ら、彼女らが若くて敏感な感覚で、「人はいつ死ぬかわからない。だからこれからは生きるということに深く関わって、よりよく生きるよう努力しながら人生を歩んでいきたい」と感じているからなのでしょう。

このところ会議は100%リモートです。皆さんも感じているかもしれませんが、リモートだと公私の区別がなくなりませんか。オンとオフの区別もなくなってしまいます。会社で仕事をしているときはバリバリという雰囲気だった女性が、リモートで会議すると赤ちゃんを抱っこしていたり、後ろで子どもが走り回っていたりする。暮らしている生の姿が見えるわけです。博報堂には“生活者発想”というフィロソフィがありますが、会社で見せていた外向けの顔とは違う顔が現れると、「あ、この人も生活者なんだ」と肌で感じることができます。これは素晴らしいことではないでしょうか。リモートワークによって、今まで気づかなかったいろいろなことが見えてくる。「こんな小さな子どもがいるのだったら、早く帰れるように考えたほうがいいな」「家に帰ってからご飯を作るより、宅配のほうが楽だよね」というように。その人の人間性が見えてくると、出す企画も、ビジネスの側しか見ていなかったときとは当然変わってきます。

デジタルで人と人のつながりが分断されたようでいて、実はデジタルだからこそ、人間性が回復されている面もある。コロナ危機によってビルの中で完結していた世界から解放され、これまで見えていた世界だけでなく、その人の背景になっている部分まで見えてくる。みんな、同じ人間。みんな人間臭い。みんな人間性の回復に躍起になっている。私は、そういう状況の中でもう一度、人と人とがくっつく社会が生まれる気がしています。今でも会議をやっている最中に、「今度、子ども連れてこいよ」なんていう話が出てきたりします。これが当たり前のようになれば、これまでとは違う人間関係の中から企画が生まれてくる。私はそこに大きな可能性を感じます。

リモートワークが広まり、満員電車はだめということになって、今後はオフィスの形も変わってくるでしょう。今まで我々が考えていたビジネスのスタイルが、次の世代では全く違うものになっていく。都市への一極集中も緩和されるかもしれません。私もこうした新しいスタイルを好意的に受け入れ、体験していきたいですね。

長所を見つけ、励ましていく

―4月に博報堂を退職され、今後はどういった活動をされるご予定でしょうか。

ひきた 世の中や人がまだ意識していない長所を見つける。それを書いたり、教えたりして、みんなを励ましていく。そんな仕事をしていくつもりです。

先日、「Schoo」というオンライン生放送授業で、「世界を励ます言葉」をテーマに話しました。それが大好評で、60分の講義の間に1,000件を超えるコメントが来ました。嬉しいのと同時に「この国には、どれだけ励まされたい人が多いんだろう」と思いましたよ。

日本人は自己肯定感が低いといわれています。大人も低いですが、子どもはもう、頭を抱えたくなるくらい低いんです。「この作文はうまく書けている。優秀者の上位に食い込んでいる」とこちらは思っているのに、「僕なんかまだダメ」と逃げる。こうなる理由の一つは、お母さんの子どもへの接し方にあると思います。

母親という存在は、子どもの悪いところを見つける天才。それは本能ですよ。子どもの悪いところを見つけて「そこを直しなさい」とお尻を叩くのが母親の仕事。人間だって動物ですから、弱みがあれば食われてしまう。母親は、そういう本能的なところで子どもを守ろうとします。

私の作文教室に、お母さんと子どもが来ます。子どもよりもまずお母さんが口火を切って、「うちの子は作文が下手なんです。読んでください。文章がバラバラでしょう。何を言っているのかわからなくて」といった話をするのですね。でも私が読むと、すごくよく書けているポイントもある。例えばカギカッコの中に会話文を書いている。お父さんのセリフとお母さんの声色、言い回し、息づかいまでしっかり分けて書いてあるのです。お母さんはそこを全然見ないで、「わからないことを書いてる」と言います。そういう子に「君の文章、すごいなあ。お父さんとお母さんの声がするみたいに書けている。人の立場に立って文章を書く力があるんだね。君は、カギカッコ文の天才だよ。将来はシナリオライターかな」と言うと、本人はびっくりします。恥ずかしそうにしてますが、次に来ると会話文にちゃんと磨きをかけてくるんですよ。

私の授業は“励まし”の連続なのです。その子のいいところを見つけて、それを指摘してあげる。それによって子どもの自己肯定感を上げていく。それが基本です。

仕事仲間に聞いた話ですが、お子さんが柿の皮の剥き方をどこかで覚えてきて、上手に剥いていた。それで「なんでそんなにうまく剥けるようになったの?」と聞いたら、恥ずかしそうにしている。全然言うことを聞かなかったその子が、「おれ、アボカドも剥けるよ」とボソッと言った。それがきっかけでいっしょに料理を作るようになったそうです。「おまえすごいね」と1つ何か見つけて褒めてやると、それをきっかけにすごくがんばる子になったりする。お母さんたちも、もっと子どもに弱音を見せて、もっと子どもをヒーローにしてあげると、ずいぶん変わっていくんじゃないかということが、経験値としてありますね。

―個人的には、耳が痛い話です(笑)。しかし、教育全般や、仕事の場にも当てはまりますね。

ひきた 世の中、物事を悪く見積もる人や、他人の悪いところをあげつらう人はたくさんいますが、人のいいところを見つけて励ます人はあまりいません。ネットは、匿名で人を誹謗中傷ばかりしているでしょ。あの暗いジメッとした空気に、みんな萎縮していますよね。

私は文章を書くときも人と会うときも、いつも人を励ますことを考えています。小学生新聞のコラムもそうですし、大学でも同じです。大学では就職活動の手伝いもしています。基本は、学生の一番いいポイントを見つけて、「おまえ、すごいところがあるよ」と言って励ますことなのです。相手のいいところを見つけるこういった力は、広告会社で学んだものだと思っています。

私は広告会社で36年間働いた人間です。広告マンは、それが担当する商品なら、多少悪いところがあっても、「でもこれには、こんなにいいところがあるんです」と長所に光を当てますよね。人間も同じです。「ああ知らなかったな。おれって、そういういい面もあるのか」なんて相手が思ってくれる。広告マンが人やモノの長所を見つける力が高いのは、「広告」そのものが、「褒める」ことによって成立しているからではないでしょうか。

広告の力を社会へ

―一人ひとりが長所を見つける力を培ってゆくと、それが社会全体の力になりますね。

ひきた そうです。人間はボーッとしていると、本能的に否定的な考えになる動物です。そこをあえて肯定的に考える、物の見方をハッピーに変えていく。それが広告マンの役割ではないでしょうか。高度に人間的な仕事です。

コロナについても悪い面ばかり見るのではなく、「コロナのおかげで世の中を変えるための、すごくいいチャンスをもらった」と考えてみる。なかなかできなかった時差出勤ができた。テレワークも一気に広まった。離れていてもZoom飲み会で集まる。この状況で、どうやってみんなで楽しく過ごすか。あちこちで未来に向けた創意工夫が始まっています。

我々日本人はもっと自信を持っていい。補償もどうなるかわからず、明日の収入もままならない中で、みんなでがんばって、これだけ感染を抑え込んだ。本当によくやっている。世界のほうが、日本を賞賛してくれている。「あっぱれ!」と胸を張っていいんです。

震災や台風などの災害にずっと痛めつけられてきた国だからこそ、日本は国民一人ひとりの災害への自己防衛力も高いし、悪いことが起きても人のせいにしない。そういう優れた点を持っている。そこをもっと声に出すべきです。自分にエールを送るべきですよね。

―ひきたさんはこれまで長い間、広告という形で世の中にメッセージを送られてきました。世の中が不連続的に変わる中で、広告という業態は今後、どのように変わっていくと思われますか。

ひきた 我々広告マンは「言葉を使う者」として、実は今、一番いいポジションにいるのではないかと私は思っています。

広告マンは「こうなったら便利でしょう」とか「これを使うと楽しいよ」とか、明るい希望を持たせる言葉のプロです。「未来はこんなふうによくなるぞ」と伝える仕事です。そこに求心力が生まれます。未来に向かう船が航海を始めるとき、どんなに立派な船でも、最高の乗組員がいても、それだけじゃダメなのです。青空に帆がフワッと上がるとき、その帆に書かれた一言で、全員の心が揺さぶられる。一つになる。「よっしゃ、行くぞ!」と声が上がる。そういう「言葉の力」は、広告マンが一番得意とするところです。

伝え方がどう変わっても、そこに流れる言葉が、人を明るく、楽しく、奮起させるものでありさえすれば、広告の未来は明るい。私は、そう信じています。