出発点は学習塾

―まず御社の設立経緯から教えてください。

小川 弊社のファウンダーに神野元基という者がいまして、彼が2010年にシリコンバレーで起業をした際に、2045年に人工知能(AI)が人間の知能を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)という概念に触れました。これが起これば、19世紀の蒸気機関の発明による産業革命と同様、人々の仕事や役割がAIにとって代わられ、深刻な失業問題が発生する、と危惧したことがきっかけでした。

その影響を最も受けるのが、未来の30〜40代だとすると、2012年当時では10歳前後の子どもたちになります。そこで「これはどうにかしなくては!」との思いから、将来に備える術を学ぶための塾を作ったのが始まりです。というわけで株式会社COMPASSの始まりは八王子の小さな学習塾で、ソフトウエアの開発等は一切していませんでした。

―創業当時の学習塾の形式・スタイルはどのようなものでしたか。

小川 最初は、先生が生徒に向けて授業をする、一般的な学習塾のスタイルでした。授業時間を活用して、子どもたちに神野がシリコンバレーで見て感じたこれから訪れる未来のことを伝えようとしたのですが、子どもたちや保護者が求めていたのは学校の成績を上げるための学習で、本来伝えたいと思っていたことに時間を割くことができなかった。目の前にある学校の宿題や部活動などで子どもたちは忙しすぎて、未来のことを考える時間がなかったのです。

神野は当初、懸命に生徒と向き合う場を設け、「勉強をスピーディに終わらせ、未来のことを一緒に考えよう」と勧めたのですが、学び方が変わらない中では、なかなか時間をつくることができませんでした。

そこで必要となったのが、知識・技能を効率よく学べるようにすることでした。3時間かけていた学習が1時間半にできれば、残りの1時間半をほかの新しい学びに充てられますよね。そこから、いかに効率よく子どもたちが学習できるかを考え、独自に用意したプリントを使った学習方法を導入しました。難易度がバラバラの一問一答形式の問題を多数用意して子どもたちに解かせ、終わったら先生が採点。結果、よくできていたならどんどん先に進ませ、間違えたときには「あ、この子はここがわかっていないな」と、つまずきのポイントを特定して「じゃあ、次はこれをやってみようか」と対応するのです。

そういった熟達した先生の経験と、細分化されたカリキュラムによって構成されたプリントを用いて個別最適な学習方法を試したところ、それまでよりも短い時間で成績が非常に伸びたのです。とはいえ小規模な教室だからその形態でできたのであって、生徒の数が増えれば先生の数も増やさなくてはいけません。しかしそれは現実的には難しいことでした。

紙からデジタルへシフト

―そこからデジタルにシフトするわけですね。そのタイミングで小川さんも参加されたのですか。

小川 そうです。子どもたち一人ひとりに最強の個別指導の先生を付けるのは難しい。「じゃあ、そこの部分をシステム化してしまおう」と思い立った神野から声をかけられ、私が参加することになりました。初めはCTO(最高技術責任者)という立場で、自分自身もプログラムを書きながら、プロトタイプの製作からローンチまで開発をしばらく担当していました。創業2年後の2014年夏頃から、こういった構想をスタートしたことになります。

―神野さんからその構想を初めて聞いたときの感想はいかがでしたか。

小川 「あ、いいね」っていう感じですね。技術者は自分で何でも作れるとなると「さて何を作ろう」と、テーマに迷う方も多いはず。

当時、僕もエンジニアとしての自信はあったものの、その技術を何に使うか、使い道を見つけられずにいました。元々、神野とは友達でして、度々「あれやろう。これやらない?」といった話はしていたので、実際の塾での実験で効果が出たという結果を聞いて「じゃあ、やろうよ」と二つ返事で参画しました。

―ちなみに小川さんのエンジニアとしてのバックグラウンドはどのようなものですか。

小川 僕は大学と大学院修士課程まで、ユビキタスコンピューティングの研究をしていました。その後、一度エンジニアとして会社に勤めるのですが、組織に縛られるのが苦手だったので途中で諦め、博士過程に進学することに。そこでは、使いやすいユーザーインターフェースは何か、どうすれば人の行動変容を起こせるのか、といった人間とコンピュータとの関係性を中心に研究していました。ただ、ものを作るのは大好きでしたが、どうやら研究の世界もあまり性に合っていないかもしれない、と今後について迷っていたところ、声がかかったわけです。

―COMPASSの代表取締役は小川さんが務められていますが、創業者の神野さんは現在、どのような形でCOMPASSに関わっていらっしゃるのでしょうか。

小川 神野は中央教育審議会の臨時委員を務めるなど、教育に関する国の方向性についてCOMPASSの外部から、僕らが理想とする世界を一緒に叶えようとしてくれています。また2022年4月に佐賀県の東明館中学・高校の校長に就任しました。私は神野から2020年にバトンを受け取って、この会社の取締役CEOに着任しました。

—塾でタブレットによる授業を始めて、初期の反応はどうでしたか。

小川 なかなか厳しかったですね(笑)。タブレットを使ったAI型教材「Qubena(キュビナ)」の正式なローンチは2016年ですが、2015年からプロトタイプは作っており、各方面に見てもらっていました。そこで「いいね」と言ってくれた人は、かなり先見の明がある人。現場で実際に教鞭を執っている方に見ていただくと「うーん」と唸る方が多かったのを覚えています。いくら「すごい」と言われても未知のもの。今みたいにある程度タブレット等が普及した中で「どうですか」と言うのとはまた違います。誰も使っていない分、すごく大変ではありました。

—子どもによっても「面白い!」って言ったり、妙に新しいものを怖がったり、反応に差があるように思いますが。

小川 嫌がった子はいないですね、子どもたちはみんな新しいものが好きなので。当時はソーシャルゲームがはやり始めていて、子どもたちにとってはこういった端末があるのは既に当たり前。遊びという点では紙よりもスマホのほうが普段から慣れ親しんでいるようで、普通にゲーム感覚で楽しんでいました。実際には数学の問題を解いているのに、勉強しているのかゲームを楽しんでいるのかわからない、そんな状況を見て逆に開発者である私たちが驚いた記憶があります。子どもたちのほうが、ごく自然に受け入れられたのではないでしょうか。

AI型教材「Qubena」とは

—ではQubenaについて話を伺います。現在のような形に至るまで、開発に相当苦労されたのではと思いますが、いかがですか。

小川 もちろん、大変でした。でも、そうですね、最初は一人で作っていてすごく苦労しましたが、ビジョンとかやりたいことに共感する人間も徐々に増え、組織として強くなったことで技術も上がっていったと思います。システムを後ろで支えるAIエンジンなども何度もブラッシュアップを重ねており、そこはもう、やるべきことに対して真っ直ぐ向き合うのみ。弊社には「テクノロジーを用いて、教育業界のリーディングカンパニーになる」というビジョンがあり、明確な強みとしては、やはり高い技術力を有することかなと自負しています。

—ただ、魅力的な学びを提供するためには、使い勝手に加えて教材内容というかコンテンツ、その両輪がないと実現できないですよね。

小川 そうですね、コンテンツについても、オリジナルで制作しています。ソフトウエアを開発する会社として、弊社のメンバーにエンジニアやデザイナーがいるのは当然ですが、実際に学校で教便を執っていたり、学習塾で生徒に教えていたり、教育現場での経験と熱意を持つメンバーが多数コンテンツ制作に携わっています。コンテンツはこうあるべきだというのと、AIのふるまいなども考慮して設計をしっかりした上で、各問題を制作します。もちろん過程の一部を外注することはありますが、ベース部分は全て内製しており、コンテンツとシステムを一体で開発しているのが現状です。

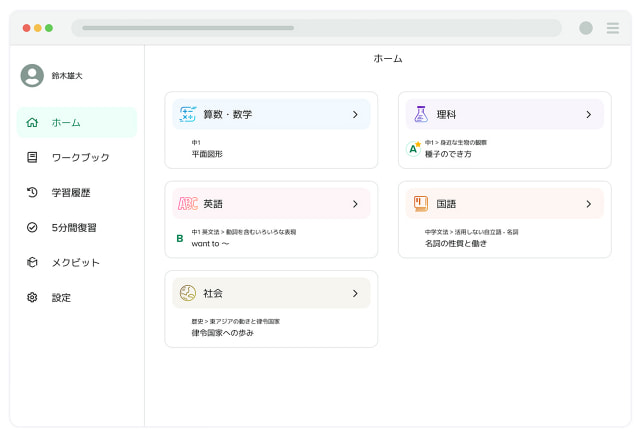

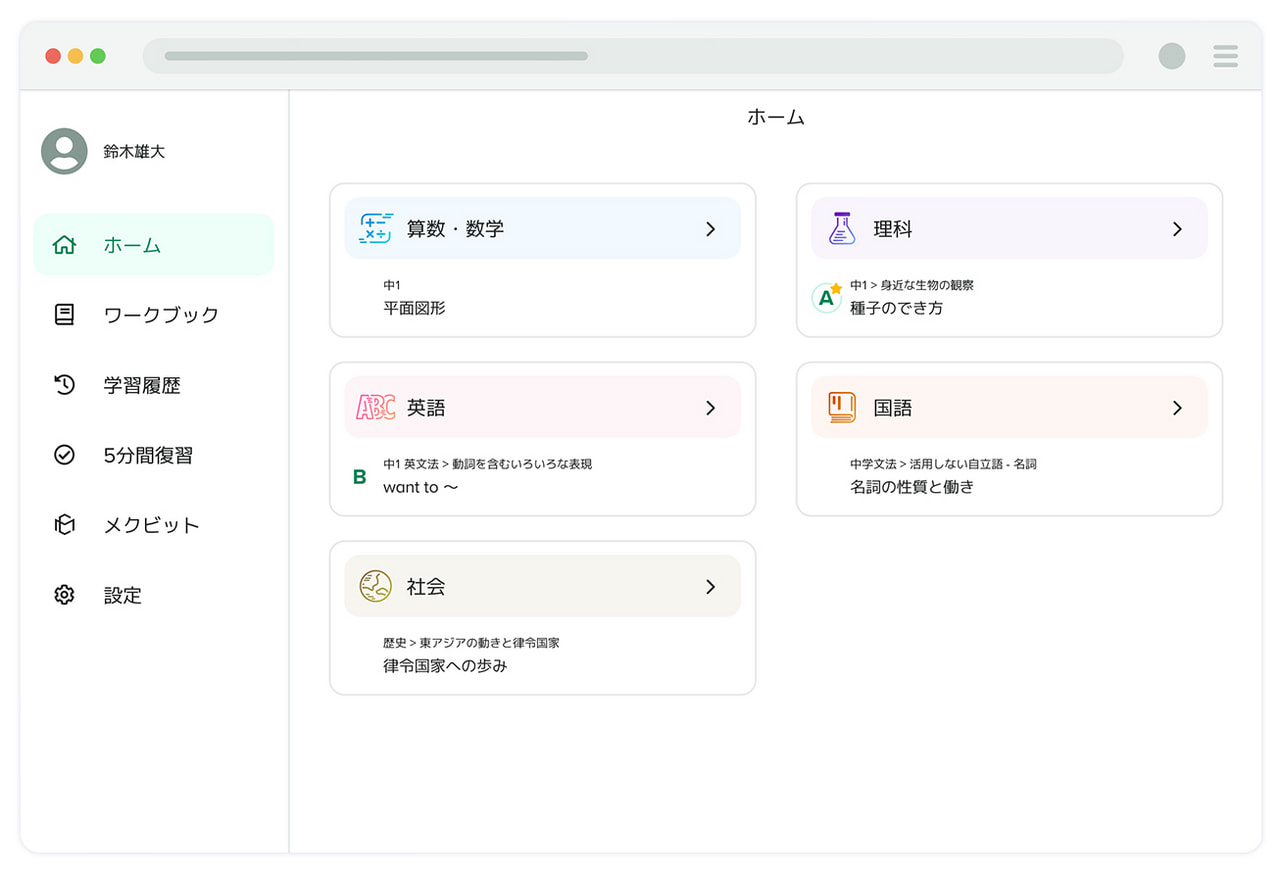

その上で毎年、全5教科(英語、算数/数学、社会、理科、国語)のコンテンツに関して問題を追加したり、一問一問の質を向上させたり、数万問単位でアップデートを実施しています。もちろんテクノロジー面でも、日々蓄積される学習データに基づき、子どもたちをより適切に導けるようにエンジンの改良を継続。これらは全て弊社の強みになっていると認識しています。

—現在、Qubenaを使える端末は限定されているのですか。

小川 当初、僕らはネイティブアプリとしてiOSとアンドロイド用のものを作っていましたが、自治体・学校ごとに異なる端末状況に左右されずに使ってもらえるよう、途中でWeb 版に開発の方向を変更しました。現在は小中学校で1人1台端末として採用されている端末であれば、ソフトウエアのインストール不要で利用可能なWebアプリとしてリリースしています。

—実際にQubenaを教室で使う場合は、生徒それぞれが自分の課題について一人で問題を解き進めているのですか。

小川 開発当初、学習塾での利用が中心だった頃はQubenaでひたすら問題を解いていく使い方をしてもらっていたのですが、現在Qubenaを提供している学校での利用の場合はいろいろなパターンがあります。ワークブックという、先生による問題集作成・配信の機能を活用した授業中の問題演習やテスト、家庭学習などさまざまなシーンで使われていますね。授業中に演習で利用される場合では、隣の席の友達にわからないところを聞きながら進める生徒がいたり、黙々と問題を解くというよりも協力して学んでいく姿も見られます。

—QubenaにおいてAIを活用されているのはどのポイントになるのでしょうか。

小川 今まで先生が感覚的に行っていた「この子はどこが苦手かな」という判断の部分です。Qubenaを使っている際の大量のアクティビティの情報を随時蓄積。何を間違えたとか、どこで時間がかかったとか、そういう情報をもとに各生徒の苦手な項目、得意な項目をAIが常に裏側で計算しています。そしてその結果に基づき、個別最適化された次の問題を出題する、いわばQubenaの軸となる仕組みを担っています。

つまり我々がやりたかったのは、ベテランの先生の経験に基づく勘をQubenaの中に入れること。そこに向かって必要な要素を作っていきました。

急拡大のきっかけとなった実証実験

—AI教材が現在のように教育現場である程度受け入れられるまでは、どのような道のりだったのですか。

小川 僕らの事業的な変遷でいうと、当初から公教育への導入を目標としていたわけですが、そのためにはプロダクトの性質上、タブレットなどの端末が生徒に行きわたっている必要があります。しかし現在のような1人1台端末のインフラもまだなかった当時の学校現場に「タブレットを入れてください」といきなり言ったところで予算もなく、何も動かなかった。

そこで、そのような状況下で何をしたかというと、タブレットやコンピュータを使った学習が今後のスタンダードになっていくことを示すために、学習塾など、より導入しやすい場で事例を蓄積することに注力しました。同時に自分たちでも学習塾を持ち、そのモデルをほかの学習塾にも提供・展開することを始めたわけです。

その後、2018年に千代田区立麹町中学校で経済産業省の「未来の教室」(https://www.learning-innovation.go.jp/)の実証授業に採択され、初めて大規模に公立学校で僕たちのプロダクトを導入することが実現しました。すると、そこで非常に良い結果が出たため、その実績をしっかりと周りに発信。同時にセミナーを開催したり、麹町中学校に有識者の方々に来てもらったり、そういうことを繰り返して、これが次の教育の形であることを示し、理解していただく活動を地道に続けていったわけです。

その後、GIGAスクール構想などもあり、公教育への門戸が開けたところで、僕らとしては選択と集中を行い、学習塾向けのサービスや直営塾の運営を全部閉じることを2020年に決断。現在は小中学校向けのQubenaのサービス1本に絞っています。創業からかなり移り変わりの多い10年間でしたね。

—現在は公教育向けのサービスに特化しているのですね。

小川 そうです。なので先ほどの先生がQubenaを使ってオリジナルの問題集を作って配信できるワークブックの機能など、学習塾ではなくて学校に特化して新たに加えた機能もあります。個別最適化しながらもある程度はクラス全体としての授業の流れや進度をコントロールしておきたいという、そういった学校ならではのニーズに対し、柔軟に機能を提供し対応してきたことも、Qubenaの特長の一つだと思います。

現在まで約2,300校に導入いただき、その後も着実に増え続けています。総利用者は100万人以上になりました。

—改めてQubena普及の契機となった2018年の麹町中学校での実証実験について教えてください。

小川 麹町中学校は、当時から学校経営における革新的な取り組みをいろいろと進められており、Qubenaの考え方にも共感してくださいました。そこで2018年の9月から2019年の2月まで、公教育でQubenaによる個別最適化(アダプティブラーニング)を行った場合の学習効果について、実証を試みることになったのです。その結果、「Qubenaを使って生徒の学力を維持向上しつつ、併せてそのために要した時間が短縮でき、創出した時間でSTEAM 教育のワークショップを開催」という成果を挙げたわけです。

もう少し厳密に実証内容を話すと、元々麹町中学校の数学の授業は、各学年、習熟度別に基礎クラスと発展クラスに分かれて行われていました。1年生から3年生まで、その基礎クラスの子たちに授業内でQubenaを使ってもらい、発展クラスで学習している子たちとの偏差値の差の変化を検証。そして学習後の単元テストの結果を比較したところ、Qubenaを導入した基礎クラスでは、テスト実施までの勉強時間を年間指導計画の2分の1に短縮できた上に、学力という点でも、発展クラスとの偏差値の差が縮小しました。さらに時間短縮することで創出できた時間を使ってSTEAM 教育のワークショップを実施し、数学で学ぶ知識と実社会のつながりについての意識の変化や、学習意欲の向上といった生徒たちの変化も実施後のアンケートから確認することができたのです。

これが、公教育でもデジタルを活用した学習スタイルによる新たな学びを実現することができる、という顕著な事例になり、全国の多くの学校現場でQubenaが認知され、興味を持っていただけるきっかけとなりました。僕ら自身も有識者や政府関係者の方々などに対して見学会を催したり、「未来の教室」実証事業の主体である経済産業省の方が「このような事象が起きています」とモデルケースとして各地で発信を重ねてくださるうちに、「うちの学校にも入れたい」と学校単位での申し込みが2019年頃から増加。少しずつ認められるようになりました。

コロナ禍による外部環境の変化も追い風に

小川 その後、1人1台の環境を目指すGIGAスクール構想で緩やかに端末の導入が計画されていたところ、コロナ禍の影響があって、端末配備を「1年で行う」と一気に前進。学校教育向けICT 教材のマーケットが垂直に立ち上がった印象でした。

さらに、経済産業省によるEdTech 導入補助金(https://www.edt-hojo.jp/)も導入拡大の追い風として大きかったですね。これは端末に載せる先端的教育用ソフトウエア(EdTech ツール)を扱う事業者向けのもので、国が対象となるソフトウエアの導入費用の何割かを負担することで、まずは各自治体に教材を無料で使ってもらうための補助金制度です。この補助金をきっかけに、元々、麹町中学校の実証実験などを通してQubenaに興味を持っていただきながらも、費用面で導入の決断に至っていなかった自治体が、「じゃあ、Qubenaを使ってみようかな」と多く手を挙げてくれることに。

そうして「まずは試しに」と使っていただく中でQubenaならではの特長や効果を実感いただき、正式導入につながっていったという流れです。

—拡大のきっかけは、やはり自治体を通してということですか。

小川 規模だけの話で言えばそうですが、麹町中学校での事例後に、都市部はもちろん、離島や山間地域など多様な環境下での導入が促進。その後、似通った環境下の地域へと横に徐々に広がっていきました。

—Qubenaを導入した現場では、実際にどのような使われ方をしているのでしょうか。

小川 麹町中学校などで見られたのは、先ほどの話のように生徒同士2、3人で固まって一緒に問題を解いて、というかなりガヤガヤした教室の光景でした。「これ、本当に授業なのか」と思うほど教室が騒がしいのですが、勝手なおしゃべりをしているわけではなく、互いにわからないところを相談したり、教え合ったりしているんですよね。公教育で行った際にこういう状況が生まれたのは、僕たちも驚いた点でした。塾だと友達とのコミュニティが学校よりは多分作りにくく、みんな比較的個人で取り組んでいます。その形とは違って友達が大勢いる中で利用されると、教え合いの状況が起こりやすいのだと、改めて気付かされました。

—その時、先生はどうされているのですか。

小川 先生は教室内を回って、本当に困っている子がいたら助け船を出す感じです。それまでの先生1人対クラス全員、一方向の指導ではなく、支援を必要としている子に、必要なタイミングでアプローチすることができるようになっています。先生向けの管理ツールである「Qubenaマネージャー」では子どもたち一人ひとりの学習状況がリアルタイムで可視化されるので、個別最適な学習支援につなげることができます。

—使われ方の変化に合わせ、先生向けのサービスの内容も少しずつ修正されているのですか。

小川 もちろんです。生徒がより使いたくなるように追求していくのが最も重要ですが、生徒に届くようにするためには、先生の使い勝手がよいことも同じぐらい大切です。最終的には子どもたちが自発的に、主体的に学んでいき、先生はその一番の伴走役となるのが理想だと考えますが、現時点では突然「主体的に学んでいいよ」と言われても困る子どもたちも多くいるはず。また、そうした主体的な学びにいきなり切り替えることは、先生にとっても難しいと思います。そのためまずは生徒と先生の両方が、より自然に使えるようにしていくためのステップとして、従来の授業ではプリントや紙のドリルで行っていたことをQubenaに代替するなど、先生が運用しやすいように、簡単で使い始めやすい機能を盛り込むよう気を配っていますね。

受け入れ側の格差問題について

—確かにコロナ禍によるオンライン教育の導入当初は、いわゆるPCスキルとコンテンツと授業の進め方と、その3つの力がないと授業がうまくできず、教員の能力的な格差が激しすぎた印象でした。しかし今話を伺っていて、極論するとQubenaを使ってコンテンツを選ぶだけで、そこに参加し、自分でも使いこなせる。そういう段階に踏み込めるわけで、先生方のハードルを随分下げているように思いました。

小川 確かに2020年に全体的なITリテラシーは一気に上がりましたし、さまざまな機能を用意することで、利用を開始するハードルは下がったと思います。ただツールとして使えるかと実際に使うかはまた別の話。それまでQubenaがない状態でも十分に行えていた授業の形を、Qubenaを使うことになって改めて、先生方は忙しい中ゼロから考えなくてはいけません。こちらのほうが、まだまだ高いハードルになっています。

―具体的にそういう反応があったのでしょうか。

小川 導入された学校での活用率のデータから、何パーセントのユーザー(生徒)が使っているかを確認してみると、使えている学校はかなり活用が進んでいる一方、活用率が低い学校もまだまだあります。

なので僕たちとしてもハードルを乗り越えていただくべく、Qubenaを使うと効果が高いシーンを提示したり、実際にうまく活用している先生の事例などをもっと強力に発信していかなければいけないなと思っています。

—学校間でもかなり差があるということですね。

小川 そうですね、学校間での差のほかに、もう少し大きな範囲では自治体間での差もあります。自治体全体として教育目標が共有されていたり、関わる方々全員が強い課題意識を持っていると、やはり全体としての活用率も高くなってきます。

Qubenaを導入するということは何か理由や、Qubenaで解決できる課題があるということですが、活用率が低くなってしまっている自治体では多くの場合、その部分がきちんと現場まで伝わっていないということもあります。その部分は僕らからも、校長先生が集まる会や先生方の研修の際にできるだけ伝えるようにしています。

COMPASSが思い描く教育の未来

—ではCOMPASSのミッションは何ですか。

小川 僕らが掲げている会社のミッションは「新しい学びの環境を創り出す」ことです。社会とともに、子どもたちの日常生活も大きく変化しているにもかかわらず、学校は僕が過ごした数十年前と全然変わっていません。その長く変化の乏しかった学校を、大きく前進させるチャンスが今、訪れています。

まずはQubenaを通して、子どもたちの学びをより主体的で個別最適なものにして、そして未来のことを考えられるような時間をつくれればよいなと思っています。それが達成できた後には、DXという形で学校の教科以外でも、僕らが中心になって学びの環境を変えていけるのでは、と考えています。そういったものを総合的に勘案し、教育自体に変革を起こそうとしているのがCOMPASSです。

—未来のAI時代を生き抜くために、今後の教育には何が必要だと思いますか。

小川 従来型の必要な学びを早々に終えた後、新たにつくられた時間で何をするのかというときに、多様な選択肢が用意されており、子どもたち自身がその中からやりたいことを選択できる、そして存分に取り組める、そんな環境が必要だと感じています。最近のテレビ番組で一つのテーマにすごく詳しい小学生が出てきて、プレゼンテーションをするようなものがありますよね。下手をすると多分、同じ分野を専門とする大学生よりも深く研究をしている子もいます。

—確かに皆さんすごく詳しいですね。

小川 そうですね、中には「学会発表できるのでは」という子もいました。つまりどんな子でも自分が夢中になることを見つけられ、それに没頭できる環境や時間さえあれば、大人でなきゃ無理と思われていたこともできるのです。

だから、まずはそういった活動を始められるように時間をつくり、多様な選択肢を提示してあげて、その中から子どもたち自身が自分がやりたいと思うことを選び取ることが重要です。多様な選択肢というのも対象は何でもいい。先ほど一例としてSTEAM 教育を挙げましたが、それを嫌いな子がやっても仕方がありません。

そして大切なのは、好きなもの、得意なことには決して優劣がないということです。学校の中で子どもたちは、5教科や9教科のすごく少ない物差しで測られてきたと思います。それらの教科が好きじゃなかったり得意じゃなかったりしても、基本的にはそこを中心に評価をされてしまう。

今後はVUCAの時代だからこそ、他人と同じことができるよりも、自分しかできないことがあるほうがよいはずです。カブトムシに詳しいこととコンピュータプログラムが書けることに差はなく、カブトムシを大好きな子がカブトムシを研究し、プログラムを書くのが好きな子がシステムエンジニアになって、それぞれを認め合い、尊重し合うことが求められていくでしょう。

そんな子どもたち一人ひとりが没頭する何かに出合え、そこに多くの時間を割くことができるように、僕たちもやっていきたいと思います。

—ロングタームでの話を伺いましたが、まさに次に取り掛かろうとしているのはどんなことでしょうか。

小川 教育データの利活用は、近年大きな注目が集まるテーマですが、現場にはまだまだ課題が山積みです。学校でのさまざまな活動の中で生まれる多様な学習データの本来の活用主体は学習者。つまり子どもたちですが、そのデータを管理するのは多くの場合、先生であったり、自治体であったり、サービス提供者であったりします。さらにこれらのデータはサービスごとに分散している状態です。データの一番の活用主体であるはずの子どもたちが、学校での学びと家庭や塾での学習など、連続する活動においてデータをうまく活かせない状態となっているのです。

これまで僕たちはQubenaのAI 型教材を通して、学習データを活用した子どもたちの主体的な学びの実現に取り組んできましたが、今後はQubenaの外側にあるサービスと協同で、その取り組みをさらに加速していきたいと考えています。学習eポータル+AI 型教材「Qubena」として、ここまでご説明したAI 型教材としての機能に加え、外部のさまざまなサービスと連携することを2022年9月に発表しました。

今後普及が見込まれるデジタル教科書やほかのデジタル教材、校務支援システムなどとの幅広い連携を、まさに今進めているところです。サービスの垣根を越えたデータの共有と横断的な利活用を実現し、そうすることで子どもたちの主体性を最大限に引き出していきたいと考えています。