身近な存在だった農業

新型コロナウイルスの流行がひと段落していた今年の初秋、北海道の青果物流通関係者と会合をする機会があった。例年夏には価格が上がるミニトマトの値段が今年は上がらなかったという。多くの人たちが家庭菜園でミニトマトを作った結果、スーパーマーケットの売り上げが落ち込んだという。札幌の卸売市場が公表している市況のデータを見る限り、そうした傾向を明確に読み取ることは難しいが、それがその道のプロの実感である。その方曰く、「自分で作ったほうが絶対高く付くのにね」と。それでも、人々は家庭菜園(ベランダ菜園)に取り組み、小麦を買ってはパンをこねた。日本よりもコロナウイルスの影響が大きいヨーロッパでも、ロックダウンによって外出が制限される中で、人々はやはり可能な範囲でベランダガーデニングなどの“食の自給”に取り組んだ。何かあったら真っ先に食べ物を確保するというのは、きっと人間の本能なのだろう。

先日、農家の女性と雑談をしていたら、何かのきっかけで昔の話になった。彼女が子どもの頃だから今から数十年前の話だが、近くで山火事があったという。地域の顔役だった父親のところに、一報が入った。その父親の指示のもと、農家を含めた人たちが消火活動に当たるために一斉に山に駆け付ける。その一報と同時に母親は、大きな釜を準備してすぐにご飯を炊き始めた。消火活動に当たる人たちへの炊き出しのためである。非常事態が起きたときには、それを乗り越えるための“食事”の確保を同時に考える。食べ物がコンビニに行けばいつでも買える日常に慣れすぎた今の我々は、そうした行動をすぐにとれるだろうか。コンビニも非常事態には食料がなくなってしまうことを経験しているにもかかわらず、である。

かつて多くの日本人にとって、農業・農家は身近な存在だった。小規模な家族経営が何よりも日本農業の特徴である。家族経営が農業の主役ということは、その農家が暮らしている地域と農業が切り離せない関係であることを意味する。

日本の水田農業を象徴する景観である棚田・里山に囲まれた風景などは、それらが直接に自分の故郷ではない人々にも、なんともいえない郷愁を与える。農業が生産だけを目的として行われる産業であるならば、これらの景観はとっくに消滅してしまっていただろう。農業が農家によって暮らしの一つとして営まれ続けたことによって、そうした景観、地域、組織農業が続いてきたのである。

このところ国際的に日本の農業が評価されている。例えば黒毛和牛、果物などは、文字どおり家族のように手間暇を惜しまずに育てた結果としての農畜産物なのである。賛否はあるが、それは自分の労働時間を基本とした賃金を度外視しており、企業の論理とは異なる家族経営(専門用語でそれを「小農」と呼ぶ)の論理、いわば職人の論理が生み出すものである。そしてまた、前述したような棚田や里山、そしてそこに暮らす人々の営みまでもが、外国人も含む多くの人々を魅了している。

日本の農業の特質と展開

日本の農業、特に第二次世界大戦後の日本の農業政策は、こうした小農・家族経営からいかにして企業的な経営へと転換を図るのか、ということが重要な目的だった。正確にいえば1970年代から稲作での生産調整が始まり、農産物の国際化が進んでいく中で、国内農業への国際競争力を高める期待(それは主に財界からの)は高まった。農業政策としても、米の生産調整を実施するとともに、今後需要が伸びる作物への転換を図ろうとした(政策的な転換は1961年成立の農業基本法に端を発する)。さらに米の生産についても「零細分散錯圃」といわれる、小さく細切れの田んぼが分散している“非効率な”農業構造から、効率的な農業構造を作り出すために農地法の改正などに取り組み、「借地型」の大規模経営を政策目標として据え始めた。

一方で小農は、日本農業を支え、地域社会を支えてきた。さらにいえば日本の農村文化・伝統を担ってきた。だが農業経営という側面から見ると、小農が非効率な側面を持っていることも事実である。戦後に食料を増産し、さらには変化していく食習慣、食の西洋化に応じて、農業生産自体も変えていくことが求められた。その中で、小農としての姿を維持しながら、農業の生産・流通の“近代化”を果たしていくために作られた組織が、農業協同組合であった。

農業協同組合は1947年に施行された「農業協同組合法」によって設立した農業者による協同組合組織である。協同組合とは、目的を同じくする個人が、協同による事業活動によって、公正な経済的価値を実現するための組織である。戦前の日本には産業組合という協同組合組織があったが、戦後になって農業者による農業者のための組織を設立するために農協法が作られた。

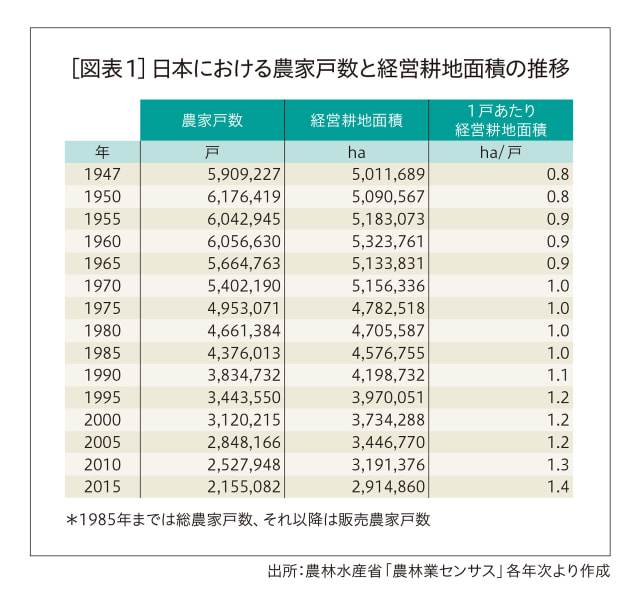

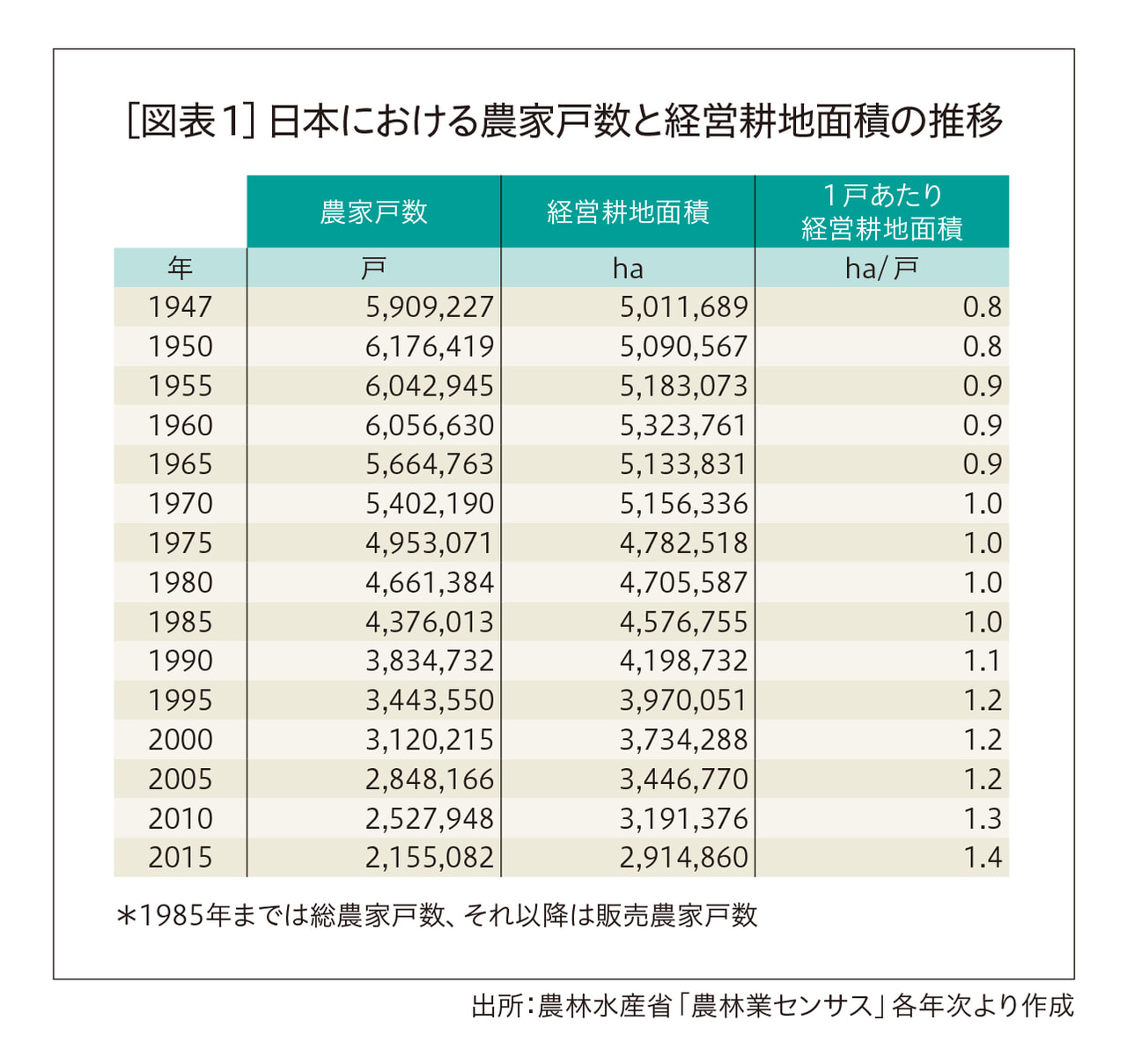

戦後には農地改革が行われた。これによって、それまで自分の土地を持たない農家にも広く農地が売却されることになる。農地はそれを耕作する農業者が所有すること、それによって、安定的な農村社会、ひいては日本に民主的な社会構造を作り出そうというのが農地改革の狙いであった。それは一方で、非常に小規模の自作農家を大量に創出することとなった。[図表1]には戦後の農家戸数、経営耕地面積の推移を示しているが、戦後すぐの1947年には農家戸数は590万戸、1戸あたり農地面積は0.8haというものであった。

こうして創出された小規模な農家は、そのままにしておけば不安定な経済情勢の影響を受け、借金を背負い再び土地を手放さざるを得ない状況となってしまう。したがって自作農を安定的に支える仕組みが不可欠であった。その役割を当時のGHQや農林省は農協に求めたのである。

日本の農協の特質は幾つかあるが、その一つが総合事業である。農家が生きていくために必要な事業を全て行う。ゆりかごから墓場までの事業を担うことで、社会的インフラの整っていない農村での暮らしを安定的にする、その役割を農協が果たしてきた。

農家への資材の提供、生産された農畜産物の販売、農家への融資、さらには技術や経営の指導など、農協はいわばマルチなアグリビジネスである。

小さな規模の家族経営を中心とした農家が集まって農協を組織する。それによって効率的な生産流通体制を整備しながら、農家が農家のままで、変動していく農畜産物の流通システムに対応することができたのである。これは、実は世界的に見ると驚くべきことである。大土地所有制が存在してきた幾つかの開発途上国においても、農地改革は実施されているが、農地改革後に家族経営・自作農を支える協同組合が機能しているところは多くない。そうした国の大部分は、多国籍企業のアグリビジネスが現地に大規模なプランテーションを形成することで、農産物の国際市場と結び付いている。

戦後の日本社会の安定化と食料生産の増大、さらには需要の変化に対応した生産流通体制の整備に農協が果たしてきた役割は大きい。それは今や日本を代表する食料生産拠点となった北海道において顕著に表れている。北海道を旅した人であれば、農村をドライブしていて巨大な施設を目にしたことがあるだろう。それらは農協の集出荷施設である。米や小麦の乾燥調製施設、野菜の集出荷施設などは、食料基地である北海道のランドマークである。

1つ事例を紹介しよう。北海道のオホーツク地方には「JAきたみらい」という農協がある。北見市、訓子府町、置戸町をエリアとして、正組合員数(農家の組合員)1,644人、取り扱う農畜産物の販売高は448.1億円(2019年度)にもなる日本有数の農協である。中でも玉ねぎの生産は取扱高の44.5%を占める主力品目で作付面積は4,625ha、生産量は28万tにも上る。全国の生産量が毎年約120万tであるから、全国のおよそ4分の1の生産量を誇る。玉ねぎは、極早生品種から晩生の品種まで、時期をずらしながら出荷をする。早いものでは8月から収穫される。全国の4分の1にも当たる生産量を実現するには、生産された玉ねぎを集め、選別して貯蔵するための施設が必要となる。翌年の4月頃まで倉庫で貯蔵された玉ねぎを順次市場のニーズに応じて出荷しているのである。

JAきたみらいは2018年から2019年にかけて、玉ねぎの冷蔵貯蔵施設、集出荷施設を新設した。管内に7カ所ある施設を5カ所に集約していく計画の一環である。面積は14,700㎡、1日の処理量は400tという巨大な施設である。ここで処理された玉ねぎがトラックやJRコンテナに乗せられて全国の市場に出荷される。最近の消費者の需要の変化に応じ、主力である20kgのダンボールに加え、10kgのダンボールでの出荷も可能にした。1カ所で大量に集荷することで、さまざまな規格の玉ねぎを揃えることができ、市場ニーズへの的確な対応も可能になっている。莫大な施設投資には、国からの補助金も活用しているが、農協が自ら投資をして安定的なサプライチェーンを構築。一人ひとりの農家の規模は小さいが、それらが集まることで力を発揮しているのである。

一般的にはJAは街の金融機関というイメージが強く、いまいちその素性は理解が難しいかもしれない。これは1例であるが、北海道の農業者が農協という形で力を結集することで、日本における食料の安定生産を担っているのだ。

こうした農業組織としての側面とともに、前述したその成り立ちから考えてもわかるように、農家の暮らし、農村での生活にまつわるさまざまな事業も展開しているのが農協であり、その事業利用は、地域住民にも広く開かれている。農協には准組合員というものがある。農家以外で農協を利用する地域住民たちのことだ。農協が提供するサービスは、農村地帯においては欠かすことができない生活インフラともなっている。農協はこれまでもその強みである「農・食」をキーワードに、地域住民への金融・共済・購買事業の提供のほかにも、生活文化に関わる多くの活動を通じて地域社会と強い結び付きを有してきた。

例えば長野県は農村医療の先進地として有名だが、それを担うのは農協の連合組織が手掛けている厚生事業である。地域によっては農村の電化も農協が事業として行った。こうした生活インフラとしての農協の役割は形を変えながらも、今も変わらずに受け継がれている。例えば北海道では、地域にガソリンスタンドや金融機関が農協しかない、というところも少なくない。紹介したJAきたみらいでは、2018年9月の地震によるブラックアウトの経験を生かして、万が一のときに地域内の農協が経営するガソリンスタンドに地域住民が利用できるように発電機を設置している。

戦後の農村において重要な役割を果たしてきた農協は、いま未来に向けて自分たちの存在意義を再定義する課題に直面している。その中で、食・農に軸足を置きながら、より地域社会との関わりを強めていくという姿を模索している。

これからの担い手たち

最近の日本農業が目指してきたものを象徴する幾つかのキーワードがある。「成長産業化」「儲かる農業」「輸出」などである。日本の農政が“成長戦略”として輸出を伸ばそうという考えである。前述した1970年代から続く、日本農業の国際競争力強化という一つのベクトルの延長線上にあるものだと理解できよう。

もちろんそうしたベクトルが日本農業の未来にとって必要なことについては否定しない。だが、そのベクトルの先だけに日本農業の未来を描いて良いのかというと、その答えは否である。コロナ禍をきっかけに、もう一つのベクトルである「安定的な食料生産・供給」に重きを置く必要があるだろう。北海道には、輸出や成長産業という意味からは目立たないが、実直に作物や家畜と向き合い農業に励んでいる担い手たちがたくさんいる。安定生産を支えている、いわば“アンサング・ファーマーズ(Unsung Farmers)”である。

日本全体で見ると、農家戸数の減少はいよいよ進み、耕地面積も縮小している[図表1]。戦後の日本農業が目指してきた規模拡大という農業の構造改革は、戦後農業を担ってきた昭和1桁世代がついにリタイアしたことによって皮肉にも実現しつつある。そうして形成されてきた新たな担い手によって、これからも農作物の安定生産が可能なのか、という点の検証は不可欠である。

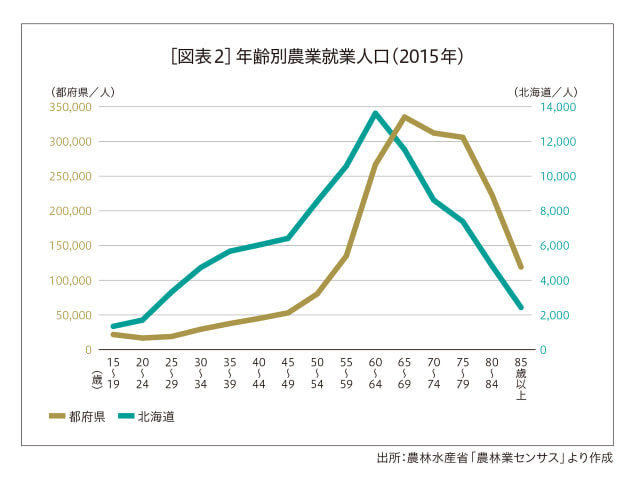

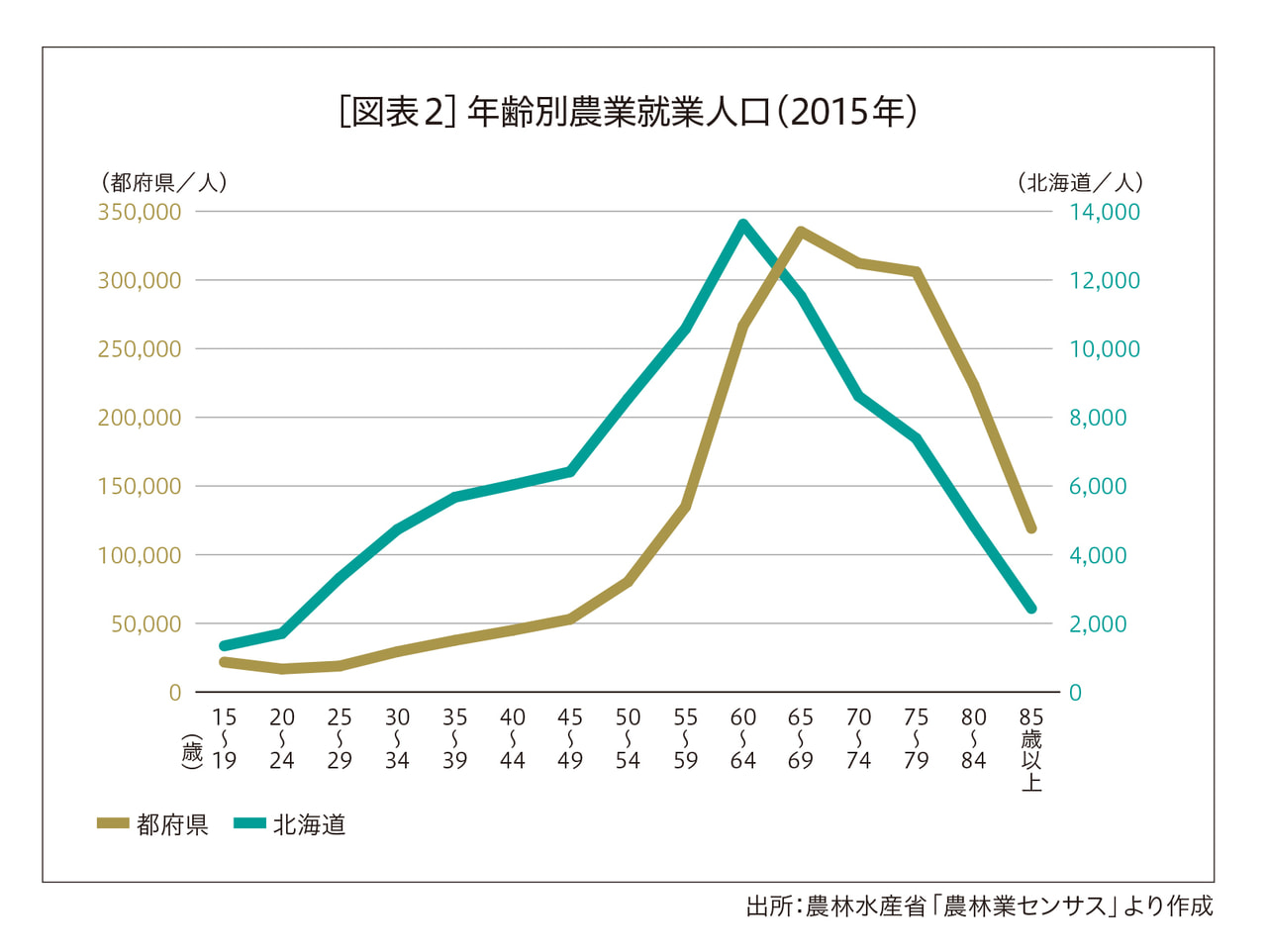

農家といえばお年寄りばかりというイメージを強く持つ人たちも多いと思うが、北海道に限ってみれば、それは外れている。日本の農業の担い手、農業の年齢別従業者数を北海道と都府県で比較したものが[図表2]である。最も人数が多いのは60〜64歳ではあるが、それより若い世代も力強く存在している。

彼らが未来の食料生産の担い手である。北海道だけで「こんなにいる」とも言えるし、「これしかいない」とも言えるだろう。農協には「青年部」という組織がある。地域によってそれぞれだが、北海道においては、概ね20代から40代前半くらいまでの農業者(主に男性)で構成され、同じ次世代の農業者としての仲間作りやさまざまな研修活動、実践を通じて、日本の食の作り手として日々研鑽に努めている。

以前、北海道の十勝地域で開催された青年部の総会に参加したことがある。普段話をすると普通の若者と変わりないが、数百人の若手農業者が一堂に会したその光景を見て「彼ら(女性も少数だがいる)が正に北海道の農業、日本の食を作り出している人たちだ」と感心した。

3度目の登場となるJAきたみらいでは、農協青年部と呼ばれる若手農業者の組織に227人が所属している。957戸の正組合員の中で、地域の近い将来を担う農業者が227人いることになる。JAきたみらいでは、研修活動や仲間作りなどの青年部活動のほかに、玉ねぎの主産地らしく、玉葱振興会と呼ばれる組織の中に、さらに若者たちが独自に技術を高めるべくいろいろな研究活動を展開する玉葱振興会青年部(通称“たませい”)を設けている。日本一の産地としての責任を果たすべく、常に新しい技術の研究を進める若者たちの組織である。私たちが普段何気なくスーパーで手にしている玉ねぎは、こうした日々の努力から作り出されているのだ。

安定供給を担う北海道農業

コロナ禍のヨーロッパの都市では、ロックダウンによる社会的混乱から、スーパーマーケットには食料品を買い占めに走る人々が見られた。日本ではマスクや消毒用アルコールをめぐる混乱は見られたが、食料の流通自体に大きな混乱はなかった。物流もインフラとしての機能を果たし続けた。世界ではますますパンデミックが拡大を続けている。それは遅かれ早かれ、食料の6割以上を輸入に頼っている日本の食のあり方にも影響を与えることになるのではないか。

2020年3月には「新たな食料・農業・農村基本計画」が閣議決定された。概ね5年ごとに見直される我が国の農政の指針となるもので、日本の食料・農業・農村に関する幅広い施策の土台となるものだが実は、その中に“食料の安全保障”という視点を明確に読み取ることは難しい。この国の食料をどうやって確保し、国民に調達していくのか。国の根幹に関わるような部分が、実は明示されていないのが日本の現実なのだ。

さて、そうした日本の中で北海道は、いわゆる食料基地としての役割を担っている。しかし少し前から北海道では「食料基地」という言葉を使わなくなった。それは単に生産して移出するだけの地域から、より付加価値の高いものへの取り組みや、農村地域としての価値を生み出そうという考え方の変化によるものである。北海道の位置付けのそうした変化は必要だが、その土台となる安定生産の重要性は変わることがない。これまで述べてきたように、安定供給を支えているのが、象徴的に言えばアンサング・ファーマーたちであり、彼らを支える農協である。地域社会の中に、農業を共通の仕事としながら、異なる“技能”を持つ人たちが多数存在すること。そのことが地域社会に安定をもたらしている。人々はこれまでの長い歴史の中で、数々の自然の脅威に直面し、それを乗り越えるために助け合いのさまざまな仕組みや工夫を生み出してきた。

今回のコロナ禍でも、その“協同”による工夫は発揮された。春先には全国的に学校が休校となり、その期間に想定されていた学校給食向けの生乳が行き場を失う事態となった。だが、生乳の流通は北海道の農協の連合組織であるホクレンを中心とした「指定団体制度」のもとで、一元集荷・多元販売の仕組みが出来上がっている。これにより、変化する需要に応じて脱脂粉乳やバターへの仕向け変更など対応をとることができたため、全量を無駄にすることなく加工・流通させられた。この仕組みがなければ、例えば学校給食用として“契約”をしていた農家は、売り先を失って大変な打撃を受けたことだろう。

全国へ食を提供している北海道にとって、地域社会とは農業が営まれているそれぞれの地域だけでなく、それが消費される消費地も含んで考える必要があるだろう。消費地がしっかりと存在していくことが、生産地である北海道においても不可欠であるからだ。最近は、食料を確保するために、農村と都市との間での助け合いの仕組み、つながりが生まれようとしている。「関係人口」や「田園回帰」と呼ばれる動きだ。それがコロナウイルスの影響で一端ストップを余儀なくされたが、それはある意味で立ち止まって考える機会にもなる。これから未来に続くための都市と農村との関係をどのように構築していくのか。例えば北海道の農村では、休業を余儀なくされたホテル業界、飲食業界、イベント関連で働く多くの人たちが、仕事を求めて農業を手伝いに訪れたという。中には、リモートワークの環境さえ整えば、都会に事務所を構える必要性がない業種もあるだろう。

そうした中から、地域社会のあり方として、人々が助け合う、都会との関係性が生まれる可能性はある。一方で、それを実現するためには、農業の仕事の現場、条件なども“外部からの視点”で見直していく必要もあるだろう。

多様な農業経営が地域に存在していることが、先の予測が困難な時代においてはますます重要になるはずである。当たり前のように食べものを手にすることができるという、実は当たり前ではないことには、それを支えている人たちがいること。こうした当たり前の価値を伝えていくことが今、求められる。