— 現在、産業界では各所で脱炭素化の取り組みが進められています。デジタル化を担うIT分野も例外ではなく、インターネットイニシアティブ(IIJ)さんがそのリーダーの一つだと称されています。そこで脱炭素化についてうかがう前に、貴社のビジネスモデルについてご紹介いただけますか。

山井 承知しました。当社は、インターネット通信の接続を行うインターネットサービスプロバイダ(ISP)として1992年に創業し、1993年、日本で初めて商用サービスを開始しました。

2005年に株式を公開し現在、東京証券取引所のプライム市場に上場しています。主に法人向けサービスのISPとして成長してきたため、大手企業が主要なクライアントとなっています。ネット通信などの電子データを取り扱うデータセンター(DC)の管理・運用のほか、システムインテグレーション事業なども手がけています。

— DCの管理・運用が主力事業とのことですが、IIJさんは、日本でDCを広めた草分けだそうですね。

山井 そう言っていただけると恐縮です。DCというのは電子データを集中処理するため、大型コンピュータや通信機器を1カ所に集めた施設で、はっきりとはわかっていませんが、米国発祥だといわれています。

そして、当社は、米国流のDCを日本に持ち込んだ先駆けということになるようです。とはいえ、例えば、決済情報などの大量の電子データを処理しなければならない金融機関は元々、大型コンピュータを収容する自社専用の「電算センター」を保有していました。それらが、日本のDCの原型ともいえます。

— 確かに、金融機関には昔から必ずといってもいいほど、電算センターがありましたよね。

山井 ところがITの技術革新が目覚ましく、コンピュータはどんどん小型化していきました。すると電算センターにも空きスペースが増えてきて、1990年代以降、電算センターの所有者が、貸し倉庫のように「コンピュータルームの場所貸し」をするようになっていきました。当社も、初めは空きスペースに“間借り”するケースが多かった。そうしたコンピュータの集積が、自然発生的にDC化していったというわけです。

その一方で、ネット需要もうなぎ上りに拡大し、それに対応する形で当社が管理・運用するコンピュータもどんどん増加していきました。そこで当社も2000年以降、自社専用のDCを建設するようになったのです。自社でDCを建設・管理・運用すれば、スキルやノウハウを社内に蓄積できるので、自社サービスの開発においても有利になります。ITが高度化していくと、DCもビッグデータを加工したり、AIがディープラーニングをしたりする場になるなど、新しい役割が付加され、同時に大型化していったのです。

電力を大量消費するDCの省エネ化が喫緊の経営課題

— なるほど。では、なぜこれほどDCの需要が高まっているのでしょうか。

山井 簡単に言ってしまえば、コンピュータが1カ所に集まっているほうが、情報処理のスピードが速いなど効率がよく、データも一元管理できるといったメリットがあるからです。それに、DCは大型コンピュータや通信設備を管理・運用する専用施設なので、大量の通信回線を引き込める構造になっていたり、コンピュータが発する熱で上昇した室温を下げる空調設備が整っていたりします。そこで、大量のデータを処理するネット通信などでは、DCでコンピュータを集中管理するようになったのです。当社の場合、さまざまなクライアントのデータがDCに集積されているので、DCには、膨大なデータをやり取りする、サイバー空間が存在するといったイメージがありますね。

— 社会のデジタル化が進む中で、日本のDCの市場規模は、2026年に3兆円を超えるといった予測もあります。DCが増えれば、当然比例して電力消費量も増えていきます。社会的な要請として、DCには省エネも求められるという理解でよろしいですか。

山井 おっしゃるとおりです。例えば、DCの建設費の半分以上は、受電設備などの電力関係が占めています。それに、DCは電力消費量も莫大です。実は2010年代には、2030年までにDCの消費電力が、全世界の消費電力の50%を超えるといわれていました。ところが、IT先進国の米国で環境適応型の新しいDCが登場し、従来型のDCやクラウドサービスから省エネ性能が高い「ハイパースケールDC」に転換していったことで、2010年から2018年までに全世界のDCの消費電力は、約6%しか伸びなかった。つまり、DCは技術革新によって、IT産業の省エネ化にも貢献しているといえるわけです。

— ハイパースケールDCは、どうして省エネ性能が高いのでしょうか。

山井 DCのコンピュータは常時、情報処理を行っているので、毎日24時間稼働し続けなければなりません。したがって常に電力を消費していて、大量の熱が発生します。熱はコンピュータの稼働に悪影響を与えるので、DCは冷房で温度を下げるといった室内の温度管理が欠かせません。そのため空調でもさらに電力を消費してしまうわけです。そこで2010年以降のハイパースケールDCは、例えば、以前は空間全体を22℃前後に保つようにしていたものを、コンピュータの動作に影響のない範囲に少し幅を持たせて温度を維持することで、少ない消費電力で室温を効率よくコントロールするといった工夫をするようになりました。

省エネ技術の粋を集めた基幹DC「白井DCC」を開設

— なるほど、DCは省エネ技術も進化させているわけですね。貴社は先進的なDCでも日本をリードしており、2011年に島根県松江市で「松江データセンターパーク」を開設したのに続き、2019年5月には千葉県白井市に最新鋭の「白井データセンターキャンパス(白井DCC)」をオープンしました。白井DCCは、見学依頼が殺到するなど大人気のようですが、どのような施設なのかをご紹介いただけますか。

山井 白井DCCは、千葉県や都市再生機構が開発した千葉県西部の「千葉ニュータウン」の中にあって敷地面積約4万㎡、東京ドーム1個分の広さです。千葉ニュータウンは広い用地が確保しやすい上に、地盤がしっかりしているので金融機関のDCなども多数立地。「DCのメッカ」とも呼ばれています。6,000ラックの設備を収容できるキャパシティがありますが、1ラックの消費電力は住宅約1軒分なので、最大消費電力は約6,000戸の住宅の消費電力と同じと考えていいでしょう。最大受電容量は50メガワットで、大型工場と同じくらいの電力を使う施設。つまり、それだけ省エネの余地も大きいというわけです。そこで、当社のDCのフラッグシップモデルとして、最新の省エネ技術も導入しました。

— どのような省エネ技術なのか、とても興味があります。

山井 例えば、米国テスラ社製の大容量リチウムイオン蓄電池を日本のDCとして初めて設置しました。当社では、自社施設内でオンサイトの太陽光発電も行っているのですが、日中しか発電できない特性があります。そこで太陽光由来の電力を日中に蓄電池に充電しておき、必要な時間帯に使うようにしました。また、ピークアウトの時間帯に安い電力を電力会社から買い入れ、蓄電池に蓄える取り組みのほか、AIを使って空調を自動制御し、少ない電力で効率的に室内の温度を調節しています。白井DCCではコンピュータから発生した熱を煙突効果で天井上を通して排気口から外に逃がしたり、自然の外気を取り入れて排熱と混合し、室温を調節したりできるような工夫を施しました。そのほか、従来オペレータが対面で行っていた入退館セキュリティをオンラインでの本人確認と組み合わせて自動化するなど省人化も進めました。

— 白井DCCは、1,000ラック単位で段階的に施設を建て増していく建設方式で、現在フルで運用されているのは第1期の施設とのこと。カーボンニュートラルの実現に向けた「実証の場」と位置づける2期棟は、半分ほど収容したラックの運用を2023年7月に始めたところとうかがいました。そのような逓増する建設方式をなぜ採用されたのですか。

山井 ITビジネスは市場拡大が急速で、技術革新も日進月歩。なかなか先を見通すのが難しいジャンルです。そのため、DCの建設計画も市場環境の変化に応じて、フレキシブルに見直していかなければなりません。それならば、直近の具現化したニーズにフィットさせる形で、DCを造るのがベストだという結論になったのです。白井DCCの1期棟はクライアントを先行予約で募集して、おかげさまで現在、フル稼働しています。

— とはいえ、大型施設の場合、最初から全部まとめて造ってしまったほうが、工費を抑えられます。それに、スペースに余裕があれば、クライアントが想定以上に多くても対応でき、チャンスロスを減らせるといった考え方も成り立つのではないでしょうか。

山井 ご指摘はもっともです。しかし、実需方式で施設を段階的に建設したほうが、運用コストも含めたトータルコストで考えた場合、安くなる可能性が高いですし、最先端技術を適宜導入しやすいといった利点も大きいわけです。“必要なものを必要なだけ造る”というやり方のほうが、環境負荷も少ないのではないでしょうか。計画では、白井DCCは4期棟まで建設する予定ですが、3、4期棟は平屋の1期棟とは異なり、ニーズに応じて多層構造にする可能性もあります。

DCに「電力の環境価値」を取引する市場機能も加える

— 貴社の省エネへのさまざまな取り組みが、これまでのご説明でよくわかりました。ただ、電子データの流通量は急増し、電力コストが急騰しています。また日本政府は、2030年までに国内のDCの消費電力を40%削減する目標を掲げ、2023年度の「改正省エネ法」によって「非化石エネルギー転換計画」の国への定期報告がDCにも義務付けられました。DCを取り巻く経営環境はますます厳しさを増しているように思います。

山井 おっしゃるように、政府目標を達成するには、もっと踏み込んだ施策が必要でしょうね。クラウドサービスの需要増加などにともなって、首都圏や近畿圏を中心にDCの建設予定が目白押しとなっています。電子データの流通量は、今後も加速度的に増えていくはずです。例えば自動運転が実用化されると、自動車1台当たりで1日に映画約1,000本分のデータを収集し、そのデータ処理に数十万台のPCが必要になってくるという試算もある。そうした結果、電子データの流通量が10年後に30倍以上になるとも予想されています。

— 次世代に向けたいっそうの省エネ化について、どう進めていくのか。今後のプランをお聞かせいただけますか。

山井 現在、当社が自社で排出している温室効果ガスのうち、70%以上がDC由来です。つまり、当社の環境適応の取り組みにおいて、DCの脱炭素化が喫緊の課題となっている。そこで当社では、2030年度までに達成すべき2つの目標を設定しました。1つは、DCの「PUE」を資源エネルギー庁がベンチマーク(目指すべき水準)として設定する1.4以下にすること。PUEとは、DCの電力使用効率を示す指標で、DC全体の使用電力量をコンピュータなどのIT機器の使用電力量で割って算出します。すなわち、PUEの値が1.0に近づくほど空調等の消費電力が少なく、電力使用効率がいいというわけです。白井DCCに導入した省エネ技術も含めて、技術革新の継続によって目標達成を目指します。もう1つは、DCの「再生可能エネルギー利用率」を85%まで引き上げることです。

— とても意欲的な目標設定ですね。しかしその分、ハードルも高くなるわけです。DCの再生可能エネルギー利用についてうかがいますが、どのようなスキームで目標をクリアしようとお考えですか。

山井 オンサイトでの太陽光発電といった取り組みも進めますが、それだけで再生可能エネルギー利用率85%を実現するのは難しいでしょう。そこで、遠隔地や社外施設など「オフサイト」からの再生可能エネルギーの調達も考えなければなりません。再生可能エネルギーを外部調達するスキームには、遠隔地の自社発電施設から電力会社の送電設備を経由して電力を送ってもらう「自己託送」、グリーン電力を外部から購入するPPA(電力販売契約)、「非化石証書」による実質的な再生可能エネルギーの買い入れといったさまざまなやり方があります。

— 特に非化石証書については最近、カーボンニュートラルに関連してよく耳にしますね。

山井 非化石証書というのは、化石燃料由来ではない再生可能エネルギーの環境価値部分を証書化し、“有価証券”のように売買できるようにしたもの。温室効果ガスの排出権取引と同じように、実際に再生可能エネルギーを作ったり、使ったりしていなくても、非化石証書を買い入れれば、その分の「再生可能エネルギーを利用した」と見なしてもらえる仕組みです。当社では、そうした複数のスキームを組み合わせて、再生可能エネルギー利用率を高めていきます。

— 貴社は既に2023年10月から、白井DCCで非化石証書による実質的な再生可能エネルギーの調達をスタートされています。ところが、自社の再生可能エネルギーの利用率アップではなく、DCのユーザーの脱炭素化をサポートするということでした。これはどういった取り組みなのでしょうか。

山井 簡単に言えば、白井DCCのクライアントの代理として、実質的な再生可能エネルギーを調達するというものです。前述のように、改正省エネ法では非化石エネルギー転換計画の報告が義務付けられたのですが、当社のようなDCの事業者だけでなく、DCの利用者も対象となります。したがってDCのクライアントも、脱炭素化を推進しなければならないわけです。

例えば、クライアントが非化石証書を購入できれば、実質的な非化石エネルギーへの転換が進んだと評価されます。ただ、非化石証書は日本卸電力取引所会員である小売電気事業者や需要家でなければ取引できず、クライアントが購入するのは容易ではありません。そこで当社が日本卸電力取引所会員となって、電力供給に非化石証書を活用することで、クライアントも実質的な再生可能エネルギーが利用できるようにしたわけです。非化石証書を活用した再生可能エネルギーの調達は、ほかのオフサイトの電力調達手段よりも相対的にコストが安いので、クライアントのメリットも大きいと考えています。

— なるほど、そういう仕組みなのですね。最近では自社のみならず、サプライチェーン全体の脱炭素化を進めようという動きが、産業界の各所で活発になっています。非化石証書を活用した貴社の取り組みは、その先行事例ともいえそうです。脱炭素化は個々の企業が地道に努めるよりも団結して、産業界を挙げて取り組むほうが効果も大きいでしょう。

山井 評価していただき有難うございます。実は、非化石証書を活用した白井DCCの再生可能エネルギー供給の仕組みを発展させ、2024年7月からは当社の関連会社のディーカレットDCP社のプラットフォームを活用し、デジタル通貨決済と連動させた環境価値の“交換所”のようなサービスを始める予定です。つまり、当社のクライアントであれば、DCのサービスを介して環境価値を売買できるようになるわけです。将来的には、当社のクライアントだけでなく、外部にもサービスを開放していく方針です。

— DCの利用者以外も、ターゲットになるということですか。

山井 はい。例えば、DCのサービスを介して、当社のクライアントと外部のユーザーとの間でも、再生可能エネルギー等の環境価値を取引できるようにします。そのほかにも、環境価値をトークン(デジタル通貨)として、当社のほかのサービスでも支払いに使える仕組みなどを検討中です。

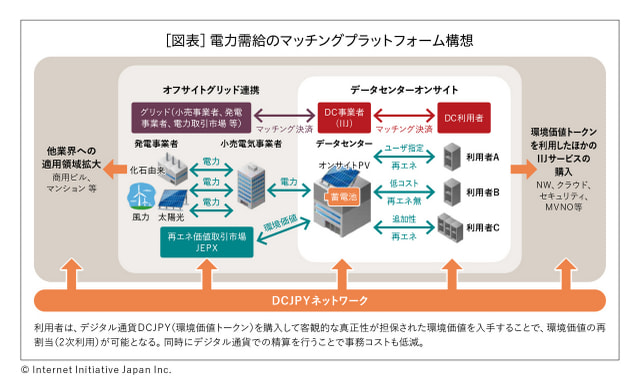

その一方で、DCと発電事業者や小売電気事業者などをつなぎ、電力や環境価値の取引のマッチングや決済ができる市場機能を拡充させます。これによって発電事業者のユーザーといった電力供給側の事業者である当社の取引先を、市場に取り込むことも考えられる。電力卸市場とは違った「電力需給のマッチングプラットフォーム」にしたいと考えています[図表]。

そうすれば、脱炭素化に参画できるプレイヤーがぐんと増えるでしょう。

— それは壮大で、興味深い事業計画ですね。貴社は、DCのエンジニアリング、コンサルティングといったクライアントへのサービスも行っているそうですが、そのほかに、脱炭素化を進めるための新しいビジネスモデルは考えておられますか。

山井 2022年7月からは、関西電力さんの「バーチャルパワープラント(VPP)事業」にも参画しています。VPPとは、地域の小規模発電設備や蓄電設備などを統合して電力需給バランスを調節する、いわば「仮想発電所」のこと。白井DCCをVPPに連携させ、オンサイトの太陽光発電設備や蓄電池の活用による電力の需要抑制に応じることで、当社は関西電力さんから報酬を得て、DCの運営コストの低減を図っています。

またそれだけでなく、地域の電力網の需給バランスを安定させるのにも、貢献できると考えています。VPPは電力の地産地消、需給の最適化を進めるのに、とても役立つビジネスモデルです。例えば、蓄電池のような小型電源でも大量に連携させ、ネットを通じてコンピュータで管理すれば、地域の電力供給の安定化・効率化にも大いに寄与できるでしょう。

脱炭素化にはIT・電力産業の連携が必要

— 貴社は、ハイパースケールDCの建設を進める一方で、DCを小型化・分散して、オンサイトでデータ処理をする「エッジコンピューティング」も強化されています。脱炭素化にも、プラスになると考えられるでしょうか。

山井 エッジコンピューティングは、環境適応の面でもプラスになるとして推進しています。DCには、集中と分散の両面が必要です。クラウドサービスでは、さまざまなアプリケーションが実行されたり、データが保存されたりしていますが、その一方で、処理のスピードや厳格なセキュリティが求められるデータやアプリケーションは、デバイスなど利用者周辺(エッジ)での情報処理が必要でした。もしエッジに小型サーバを設置して、クラウドに適した作業以外のデータ処理を行えるようになれば、データ処理が格段に効率化されます。消費電力の削減にもつながるでしょう。

そこで、当社ではどこにでも設置できて、サーバを安全に運用できる冷蔵庫大の「マイクロDC」を提供しています。また、松江DCパークでは、DCの地方分散を見据えて「システムモジュール棟」を新設し、2025年5月から運用をスタートする予定です。

— サプライチェーン全体を視野に入れた、貴社の脱炭素化の多様な取り組みには目を見張るものがあります。“ネット環境”というデジタル社会のインフラを支えてきた貴社だからこそ、そうした観点で環境問題に向き合ってこられたのかもしれませんね。そこで、おうかがいしますが、脱炭素化を進める

ために、ITビジネスや電力関連産業が手を携えて取り組むべき課題とは何でしょうか。

山井 有難うございます。確かに脱炭素化において、個々の企業の取り組みには限界があります。カーボンニュートラルを本気で実現したいのなら、ITビジネスや電力関連産業が、個々の企業の枠や利害を越えて一致団結する必要があるでしょう。

その一例として、電力会社が保有している全国の電力供給網のような“インフラ”を統合し、産業界に開放するというのも手だと私は考えています。例えば、地域に電力を安定供給するため、電力供給網のキャパシティにはかなりの余裕を持たせています。しかし、全国の電力供給網を統合すれば、その必要性は大幅に低下するでしょう。ネットを活用して、全国の電力需給バランスをリアルタイムで一元管理することも可能になるからです。そうすれば、従来の電力供給システムとは違って、電力供給網を低コストで、フル活用できるようになると考えられます。

— ITを活用すれば、電力供給が効率化され、環境負荷も減るというわけですね。それならばITの進歩に合わせて、電力の産業構造も変えていったほうがいいのでしょうね。

山井 おっしゃるとおりです。かつては、電力会社による“電力の大量生産・大量消費”というシステムで日本の産業界が支えられていました。しかし、電力の規制緩和によって新電力などの新しいプレイヤーが誕生し、企業の再エネ活用の動きが広まるなど、電力の調達ルートは多様化しています。とりわけ、自然由来の再生可能エネルギーの普及もあって、送電のロスが少なく、電力を効率的に使える“電力の地産地活”が評価を高めています。ITの進歩だけでなく、電力産業を取り巻く社会の変化や電力に関する技術革新も、既に起こっているわけです。ITビジネスや電力関連産業のカーボンニュートラルを実現させるのであれば、電力の産業構造も脱炭素化社会に適応できるように、これから再構築していく必要があると私は考えています。