研究と実務は遠いのか? 近いのか?

広告研究に限ったことではないが、実務家の中には、学術研究が実務で役に立たないと考えている人が少なくないようだ。この認識は明らかに正しくなく、その誤解はお互いの研究に対する期待の違いによるところが大きいと思われる。

そもそも、短期的な利益に敏感な実務家は、消費者行動の理論的背景の有無よりも、使えそうなソリューションを広告主に提供することを優先する。一方研究者は、自分たちの研究には厳密さが必要であると考え、理論的背景が薄い実務家のソリューションを直接研究に取り込むことに抵抗を感じる。また、実務で得られたデータを活用しようにも、守秘義務の壁で利用範囲は限られる。研究と実務は果たして融合できるのだろうか?

本委託研究プロジェクトでは、この実務と研究をより近づけることももくろみの1つとし、われわれ実務家がプロジェクトの計画の段階から入り、研究者の思考プロセスを観察することで、実務と研究をスムーズにつなぎ合わせる方法を見いだそうと試みた。その結果、研究のビジネスへの活用術が見えてきた。本稿における実務と研究の関係性を頭の片隅に置きつつ、以降に続く研究結果を読み進めれば、実務家にとっても研究を自分事として捉えやすくなるのではないだろうか。

激しく変化するマーケティング環境に翻弄される実務家

マーケティングを含むビジネス環境は急速に変化しているが、実務家は、対症療法的な解決策よりも、持続可能な解決策を求めている。それを得るにはまず、現在のビジネス環境の変化構造についての整理が必要だ。

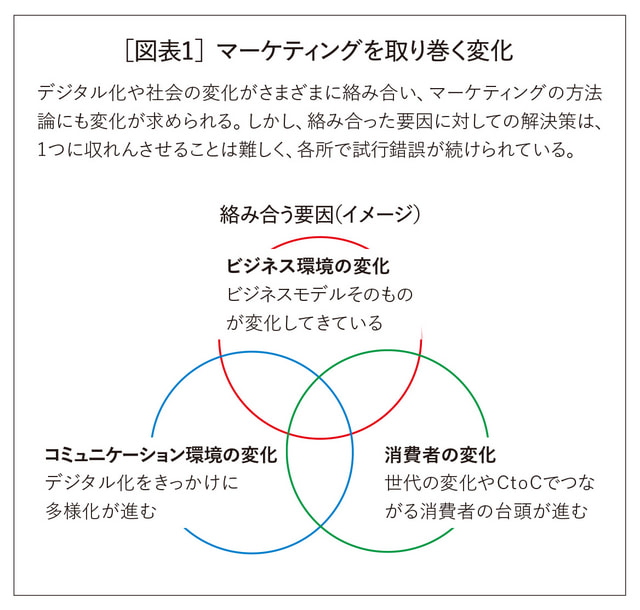

マーケティングの環境変化は、大きく3つに分けられる。ただ、これらの変化は独立しているわけではなく、同時に発生し互いに絡み合っている。この複雑な状況こそ、実務家を混乱させる1つの原因だ。しかしそこは少し我慢して、それぞれの変化について考察を進めたい。[図表1]

1つ目は、(狭義の)ビジネス環境の変化である。ビジネスモデルやビジネスプロセスの変化といってもいいかもしれない。例えば、サブスクリプションモデル(以下、サブスク)のような、「モノを売る」から「コトを売る」へのビジネスモデルの変化が挙げられる。店頭販売であれば、店頭在庫をそろえた上で集中的にマス・メディアを投下するのが効率的だが、ECやサブスクであれば、自社在庫に合わせた緩やかな広告投下が可能である。ビジネス環境の変化は、広告・販促の方法、タイミングも変化させるのだ。

次に、コミュニケーション環境の変化だ。現代のマーケティング・コミュニケーションは、デジタル技術に支えられている。これらの技術は、例えばテレビの視聴スタイルをリニア視聴(リアルタイム視聴)からオンデマンド視聴へとシフトさせる。一方で、スポーツ好きの人に対しては、ネットでリアルタイムに試合観戦ができる楽しみも提供できる。結果的に、人々のメディア接触は伝送路も時間も分散化する傾向が強まった。このような分散化された状況では、視聴率や閲読率といったマス・メディア向けの計測指標だけでは消費者の動向を把握することができない。消費者やターゲット全体を見るだけでなく、消費者一人ひとりの動向、ジャーニーのようなものを捉えていく発想も必要となるのだ。

最後は、消費者自身の変化である。ビジネスやコミュニケーション環境の変化に伴い、コミュニケーション活動における消費者の役割も変わってきた。SNSの台頭がその1つといえるだろう。以前はプロのジャーナリストが提供していた情報を、インフルエンサーがどんどん発信し、多くのファンを引き付ける。モノの売り買いも、メルカリなどのCtoC市場が拡大し、流通プロセスの変革を促している。このような情報やモノの流通の流れの変化には、消費に対する価値観の変化が背後にあるようだ。例えば、書籍『リキッド消費とは何か』[1] では、その時々でほしいものが変化し、モノよりも経験を重視する新しい消費者の姿が描かれている。また、消費する人の経験がほかの人へ伝播する状況は、メーカー企業にブランド価値の考え方の変革を促し、ユーザーを価値の一部として取り込むようなマーケティング戦略にもつながる。

3つの変化について見てきたが、これらは明らかに、複雑に絡み合っている。CtoCはビジネスモデルの変化であると同時に、消費者の価値観の変化でもある。SNS広告は、クリックすればすぐにサイトに飛べるため、ECなどのD2Cビジネスにはとても相性の良いメディアだ。

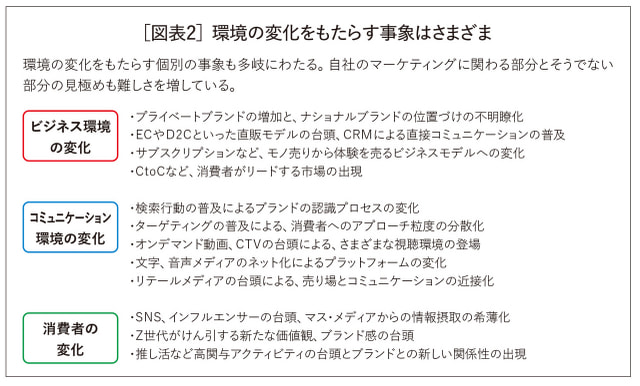

ここで例示した以外にも多くの変化が起こっている。われわれを取り巻く環境は、複雑さを増しているようだ。[図表2]

増殖するフレームワーク、不足する理論

大きな変化が生じたとき、実務家の間では不思議と、新しいフレームワークが流行する。広告・販促の分野ではかつてAIDA(Attention-Interest-Desire-Action)という考え方が1つの指針となっていたが、1960年以降のテレビ全盛時代ではブランドイメージの刷り込みによる付加価値が重視され、AIDAにMemory(記憶)が挿入されたAIDMAが用いられるようになった。ネットが普及し、人々が興味を持った商品を検索するようになると、AISASモデルが普及[2]。登場する2つのSは、Search(検索)とShare(共有)を表している。

これらのフレームワークは、時代の変化を捉え、実務家に大きな示唆を与えてくれる。検討すべき事項の見落としを防ぎ、またその役割を直感的に示してくれる点ではとても便利な方法論といえるだろう。しかし、これらはあくまで考え方であり、すべての消費者がこのようなプロセスで購買の意思決定を行っているわけではない。つまり、理論ではないのである。AIDMAに至っては、これほど日本では有名でありながら、だれが発案者かもあいまいだというから、面白いものだ[3]。

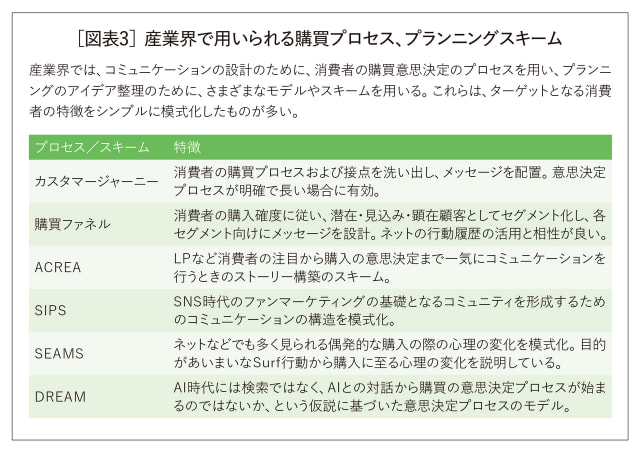

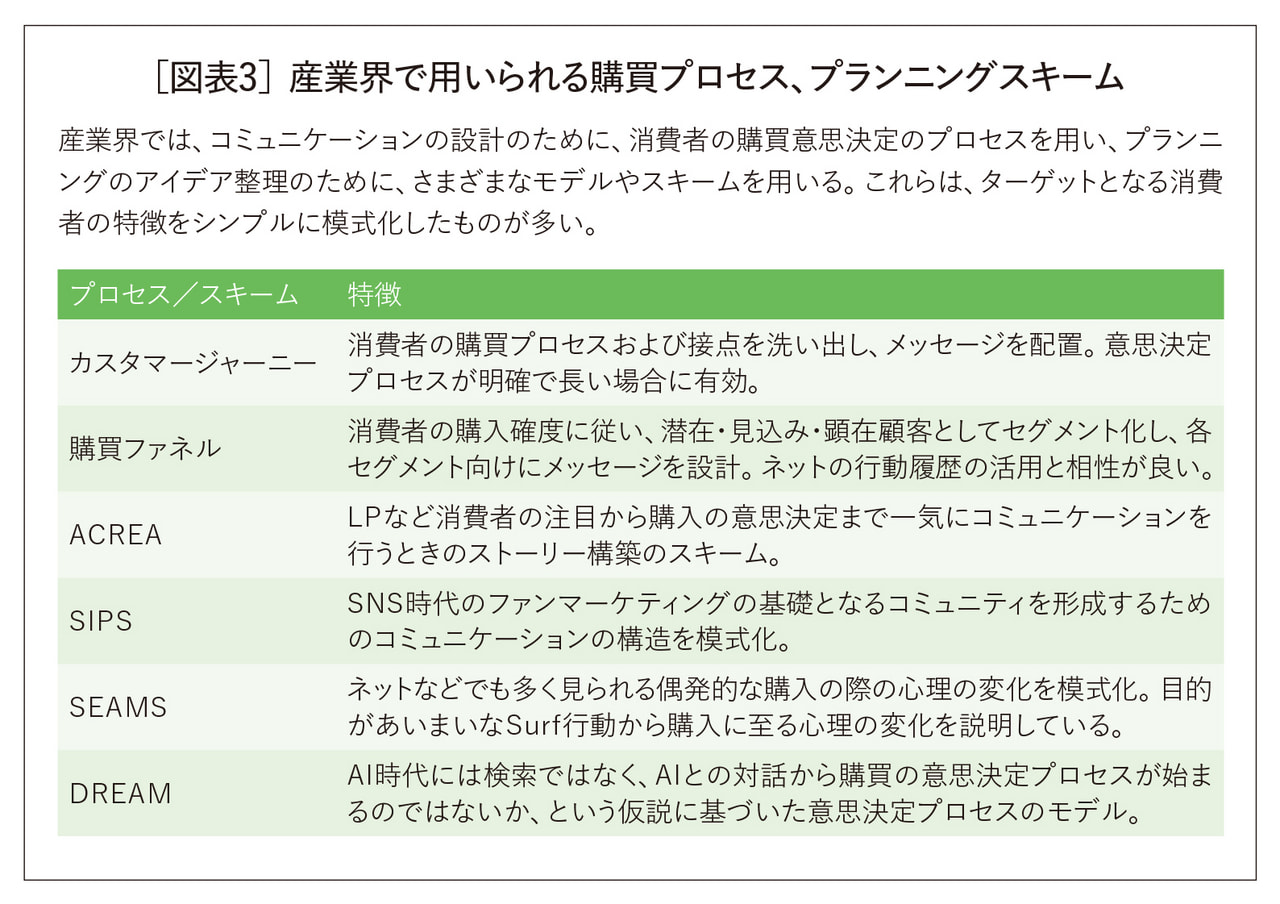

これらのフレームワークは、財やサービスの特徴によって適宜使い分けられる。例えば、サービス財では顧客の検討期間やサービスを受ける期間が長いものが多くある。このような財の場合は、AIDMAのようにブランドを覚えさせることに注力するのではなく、顧客の検討状況にあわせ個別にコミュニケーションを行うことに重点が置かれている。結果、用いるべきフレームワークは、カスタマージャーニーのように顧客の状況遷移に沿ったプランニングが適切となる。顧客と直接つながりが持てるサブスクとも、相性が良いフレームワークだ。

ウェブマーケティングでは、検索や広告が掲載されるコンテンツといったことを味方につけるフレームワークが多く用いられる。その1つが、購買ファネルだ。検索ワードは、消費者の購買意欲の度合いを端的に表す。また、ウェブのコンテンツ視聴は、消費者の興味を表している。これらを利用して、アッパーファネル(潜在層)から購入直前のボトムファネル(検討層)までのそれぞれの層に向けて、メディアとメッセージを設計するのだ[4]。[図表3]

AI(人工知能)の存在感が、マーケティングやコミュニケーションの領域でも急速に高まりつつある。例えば、博報堂買物研究所のDREAMがその1つだ[5]。人々は、検索ではなくAIにまず質問する時代がすぐそこまで来ている、という予測に基づいて、AI基点のフレームワークを作成した。人々は、まずAIと対話し(Dialogue)、AIが推奨し(Recommended)、それを試す(体験、Experience)ことで確信(Assurance)に至る、という考え方である。さらにAIはエージェント化されるので、自分の行動にカスタマイズされ管理される(Management)。すべての購買がこのようなステップになるとは考えられないが、ECやアプリが進んでいく未来には、このフレームワークが活用される世界もありそうだ。

ほかにもさまざまなフレームワークが提唱され、それぞれの目的に応じて日々の実務で用いられている。とても便利ではあるものの、課題がないわけではない。フレームワークは、消費者との接点や心理状態の遷移について多くの情報をプランナーに提供してくれるが、肝心の「どういう状態になれば購買行動が発生するか」についてはあまり語ってはくれない。AIDMAの時代には、ブランド認知が高まればおのずと店頭での販売が伸びる、という経験則で十分だったが、マーケティング環境が複雑になると、ことはそう単純ではない。そこで目指すべき消費者の心理状態について示唆を与えてくれるのが、学術研究なのではないか。それこそが、実務家が抱いている研究への期待なのだ。

目指すべき消費者の状態を示唆する学術研究

さまざまなタイプのフレームワークは、さまざまな変化に対応して提唱されてきた。しかしながら、それぞれ見た目は異なるものの、本質的には消費者のブランドに対するイメージ、考え、態度(まとめて、パーセプションと呼ぶ)をより良いものに変化させることを目指している点では同じといえる。実務家は、コミュニケーション設計を行うときには常に「現状のパーセプション」と「理想(目標)のパーセプション」を意識して施策を組み立てていく。その組み立て方が、フレームワークなのだ[6]。

ここで、広告や各種のマーケティング・コミュニケーションの目標が売り上げではなく、理想のパーセプションであることに違和感を抱いた方もいるのではないだろうか。もちろん、ビジネス上では売り上げが重要な目標だが、コミュニケーションが直接的に働きかけられるのは人の知覚にほかならない。したがって、直接的なアウトプットは、コミュニケーションによって変化したパーセプションということになる。以前は「消費者のブランド認知が高まれば商品は売れる」ということが確信できていたので、「コミュニケーションで認知率を高める≒売り上げアップ」と見なし、コミュニケーションの目標、すなわち理想のパーセプションを「ブランドのことをよく知る状態」として施策を練っていた、ということになる。

しかし、昨今の最大の課題は、実は「理想のパーセプション」が一体何なのか、ということがわからない点にある。例えば、前述の「リキッド消費」を指向する消費者に対しては、ブランドイメージの過度な刷り込みは「重すぎる」とかえって敬遠されそうだ。どのくらいの距離感が適切なのか知りたいところだが、フレームワークはそこまでは語ってくれない。

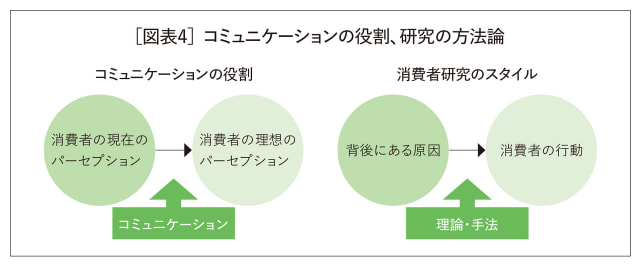

一方で、学術研究の多くは、このようなコピーで説得すべき、という規範的で具体的な戦略には言及していない。なぜなら、学術研究の目的は、観察される人の行動に対して、その背後にある要因・原因を探ることにあるからだ。要因・原因の探り方については、統計的なアプローチや、ケーススタディなどさまざまだが、消費者がどうなると行動するかという因果関係を浮き彫りにするのが研究なのだ。[図表4]

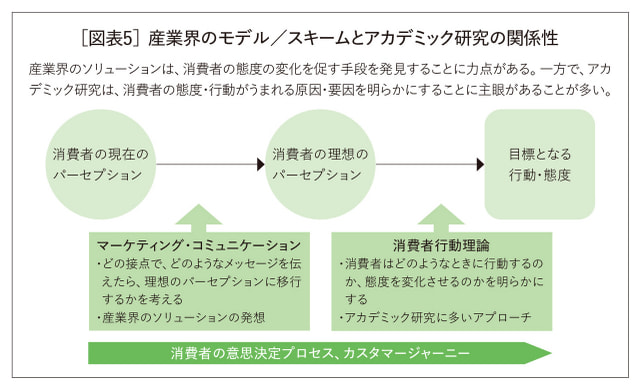

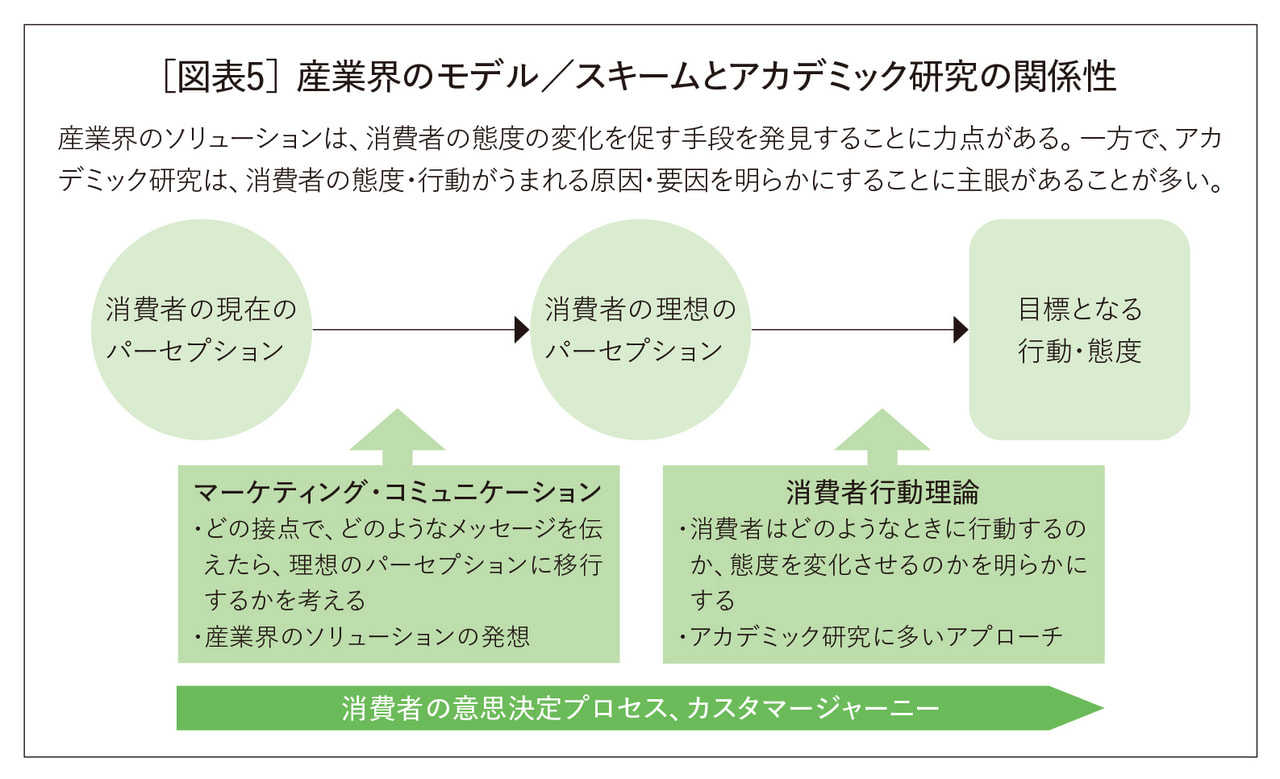

こうしてみると、実務と理論ではスタイルも異なり、別々のものに見える。実務家からすると、研究には実務上の示唆がない、というようにも見えるだろう。しかし、その受け止め方は性急だ。昨今の実務家には「理想のパーセプション」に関する情報が不足している。一方、学術研究の世界では、変化する市場や消費者がどのようなメカニズムで購買・消費の意思決定を行っているか、何が動機付けになるのか、など消費のメカニズムの探究が進んでいる。それならばいっそのこと、実務家のアプローチと学術研究をつなげるのはどうだろうか?

先にも述べたとおり、理想のパーセプションがわかれば、状況に応じたフレームワークで消費者をその気にさせる手段を計画できる。しかし、消費行動につながる理想のパーセプションを決める方法は確立されていない。一方、研究からは、どういう状況がそろえば消費者が行動するかがわかる。そこで、研究でいうところの背景となる原因、例えば「行動を起こすきっかけになる気分」を理想のパーセプションと読み替えれば、現状から目標までを結びつけることが可能となる。このとき、理想のパーセプションは目標達成のための鍵となる状態であるから、KP(I Key Performance Indicator)と位置づけることもできる。研究は、実務のKPIを設計するための重要な情報源なのだ。[図表5]

ただし、このような連携を可能にするのは、実務家が見ている市場や消費者と、研究者が見ているそれが一致していなければならない。お互いに自分たちの興味の赴くままテーマを決めていると、それをブリッジできる確率がとても低くなる。そこで重要なのが、お互いの目線合わせの「場」だ。本プロジェクトは、その「場」を提供する1つの試みであるとも考えられる。

先にも述べたとおり、実務家と研究者ではアプローチのスタイルが大きく異なるが、共通するところもある。それは、世の中の変化をどのように捉えるか、という点だ。実務家は、自身の業績に直結することから、ビジネス環境の変化には敏感である。研究者も、研究の新規性、重要性といった観点から、今後世の中がどのようになるかについては深い洞察力がある。どうやら、世の中の変化については、実務家、研究者の共通の話題となりそうだ。かつ、その変化の捉え方が定まれば、実務家はプランニングのフレームワークを考えることができ、また研究者は新しい消費者の行動についての研究が可能になるだろう。

今回の委託研究プロジェクトでは、テーマ設定の段階で研究者の方々に広く課題の探索をお願いした。その中にはわれわれ実務家が日々感じている課題だけでなく、今まで気づいていない課題もあった。それらの多くは、マーケティング環境の変化によって生じている課題だ。どの課題も、われわれ実務家にとって納得感が高く、もちろん研究者の方々にとっても魅力的な研究課題である。これらの課題のいくつかは、本プロジェクトの一環として研究が進められ、今後、各学会で発表されていくことになる。

マーケティング環境の変化について目線合わせを行うことで、実務と研究の連携がスムーズになったことは本プロジェクトの大きな成果だったが、最後にもう1つ、課題が残った。研究者の方々のアウトプットは学会で発表されるフォーマルなもので、われわれ実務家にとっては難解である点だ。潜在的には連携可能なものであっても、われわれ実務家が消化できなければ実務には活かせない。そこで、アド・スタディーズの誌面を通じて、研究者の先生方に本プロジェクトの研究成果をより読みやすく解説いただくことにした。これにより、多くの読者にとっても、プロジェクトの成果を実務に活かしていただくことができるのではないかと期待している。

本プロジェクトでは、たくさんの課題を列挙したものの、研究としてすべて網羅できたわけではない。マーケティング環境の変化は多種多様で、取り組むべき課題は山積みだ。今回学んだ産学連携のフォーメーションを有効活用することで、今後も委託研究プロジェクトを有意義なものにしていければと考えている。

〈参考文献〉

[1] 久保田進彦.『 リキッド消費とは何か』 新潮社, 2025.

[2] 秋山隆平, 杉山恒太郎『. ホリスティック・コミュニケーション アクティブ・ コンシューマーの出現で進化する広告と販促の境界』宣伝会議, 2004.

[3] 岸志津江. “AIDMA再考~いつ、誰が提唱し、なぜ日本で「代表的モデル」と見なされてきたのか?”, pp. 31-35, 日本広告学会第54回全国大会報告要旨集. 2023.

[4] 電通CXクリエーティブ・センター CX推進チーム『. CXクリエイティブのつくり方 認知からファンになるまで、顧客を中心にあらゆる体験をつくる最新レシピ。』翔泳社, 2023.

[5] アドタイ. “ 博報堂、新しい購買行動モデル「DREAM」発表 AI 共存時代の買い物体験を体系化”, 2025.1.23. https://www.advertimes.com/20250122/article487170/

[6] 丸岡吉人. “戦略的ブランド・コミュニケーション”, 6章, pp.99-118. 田中洋編『. デジタル時代のブランド戦略』有斐閣, 2023.