デジタル時代における買い物

これまで小売業は、約100年ごとに、その姿を劇的に変える「転換点」を迎えてきた。19世紀後半には、百貨店の登場によって、人々は個人商店を巡らずとも、ひとつの場所で多様な商品を手にできるようになったのが、20世紀には、スーパーマーケットやショッピングモールが郊外に広がり、大量消費時代を象徴する存在となる。そして21世紀、インターネットの普及とともに、EC(電子商取引)が台頭したのであった。

オンラインでの買い物の登場は、消費者の購買行動、価値観、そして生活全体に大きな変化をもたらした。第一に、消費者は、「いつでも、どこでも」買える自由を手に入れた。実店舗の営業時間や場所に縛られることなく、深夜や移動中でも、パソコンやスマホひとつで、買い物が可能だ。

第二に、「無限」の選択肢を手に入れることとなった。店頭では限られた品数しか見ることができないが、ECでは世界中の商品にアクセスすることが可能である。したがって、複数のショップや価格の比較が容易にできるようになった。

実店舗とECの選択肢が無数に広がるなか、消費者が「どこで」「何を」購入するのかを予測することは、かつてないほど困難になっている。消費者は一貫したロジックに基づいて行動するというよりも、その時々の目的や状況、感情によって、実店舗とECを自在に行き来しながら購買行動を選択する。

こうした消費者の「買いたい」という欲求を的確に捉えるためには、行動の背後にある心理や動機を深く掘り下げて理解することが不可欠なのだ。

消費者の購買モデルの変化

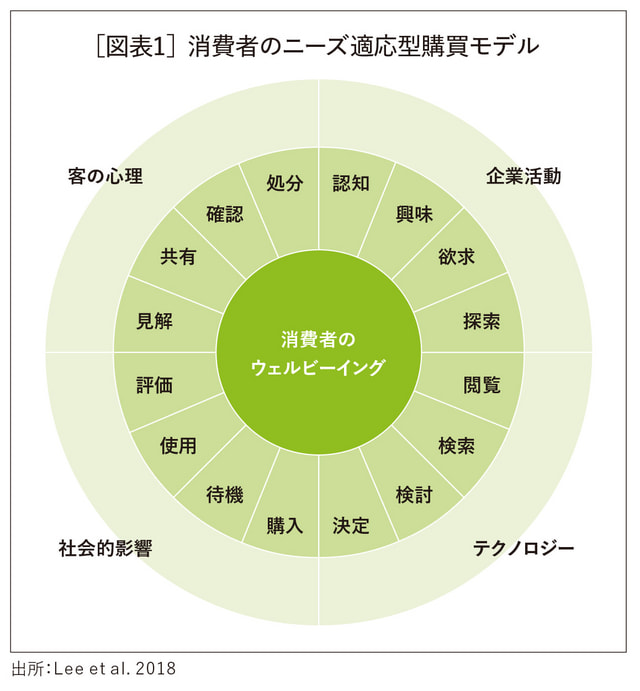

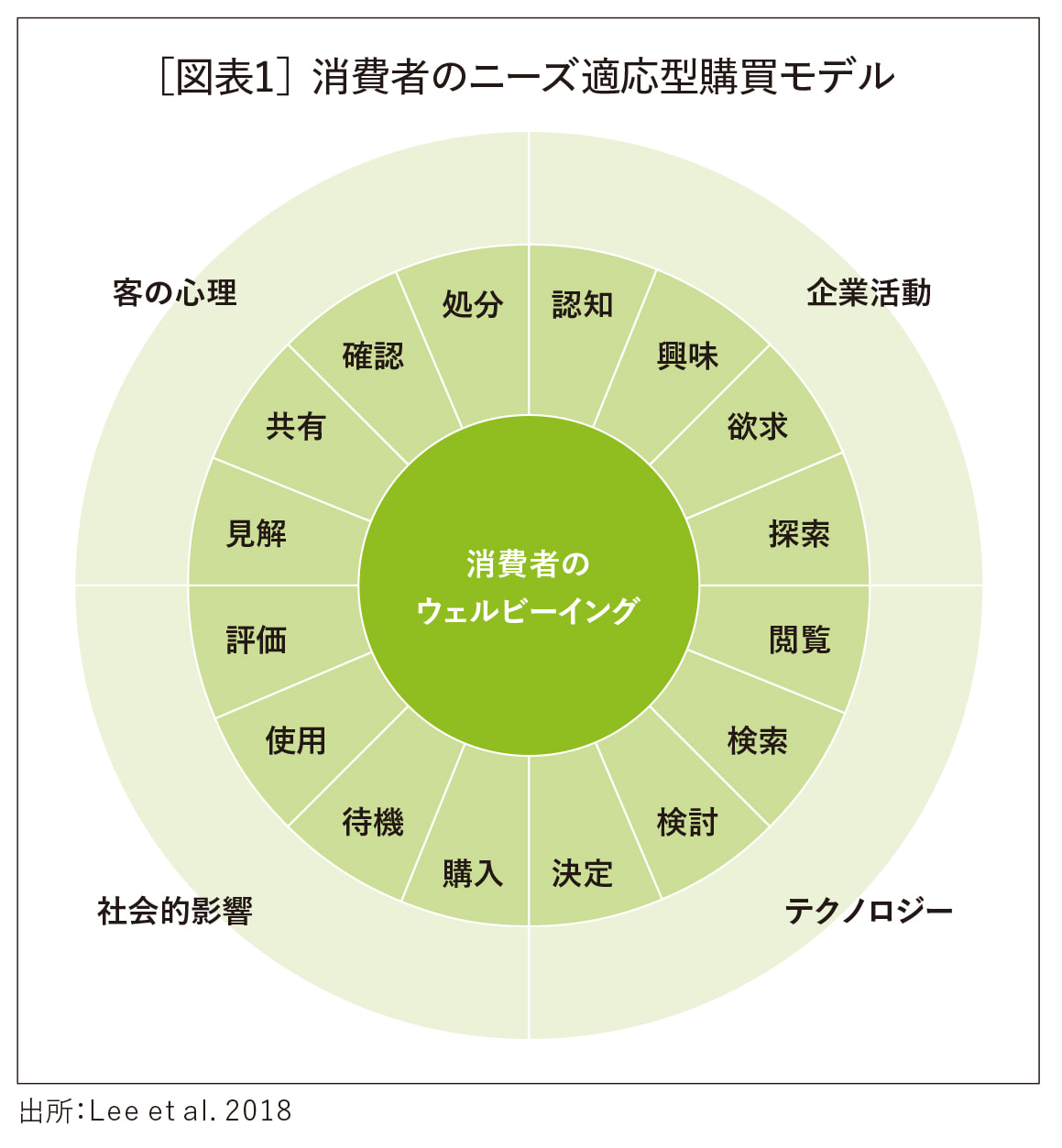

[図表1]は、近年の研究で提示された新たな消費者購買モデルである。ここには従来の購買モデルでよく想定されている線形プロセスではなく、消費者がさまざまな状態を行ったり来たりするプロセスが円環で表されている。消費者は、商品やサービスを探索し、興味を持ち、さらに詳しく調べたり、比較・検討を重ねたりという、試行錯誤を繰り返しながら意思決定を進めるという実情に即したものだ。

このモデルを参照しつつ、消費者の買い物体験を調べてみると、今日のショッピングジャーニーが実に多様であることがわかる。幾つか例を挙げると、毎日の生活に必要な実用品を購入する「必要ショッピング」、娯楽目的の「エンタメショッピング」、市場のトレンドや変化を知る「知的欲求ショッピング」、癒やしを目的とした「セラピーショッピング」、買い物を家族や家事手伝いといった他人に任せる「外注ショッピング」などである。

これらのショッピングジャーニーから見えてくるのは、多くの買い物プロセスのゴールが購入でないことだ。「エンタメショッピング」も「知的欲求ショッピング」も体験が目的であり、購入は必ずしも必要ではない。普段、企業は売上を立てることに注意を払いがちだが、消費者の目的は購入とは限らない。

また、複数のショッピングジャーニーをかけあわせて購入に至るケースも増えている。例えば、実店舗を訪れて商品の検討や確認をした後で、実際の購入はオンラインで行う「ショールーミング」と呼ばれる買い物行動は、既に一般化しつつある。

反対に、ECサイトやSNSを利用して商品やサービスを十分に比較・検討し、その上で、実店舗で購入するといった「ウェブルーミング」といった買い物行動も見られる。

購入自体が、必ずしも買い物のゴールではないとしたら─消費者はどのような理由で、「行きたい」と思う小売店を選ぶのだろうか。

小売りの未来:「共感をつくって、売る」

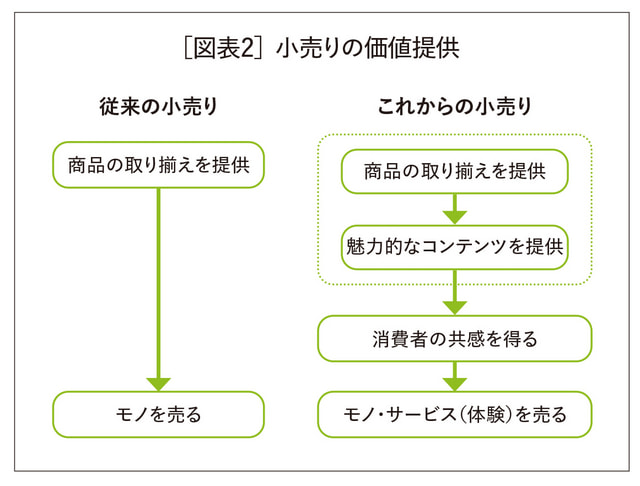

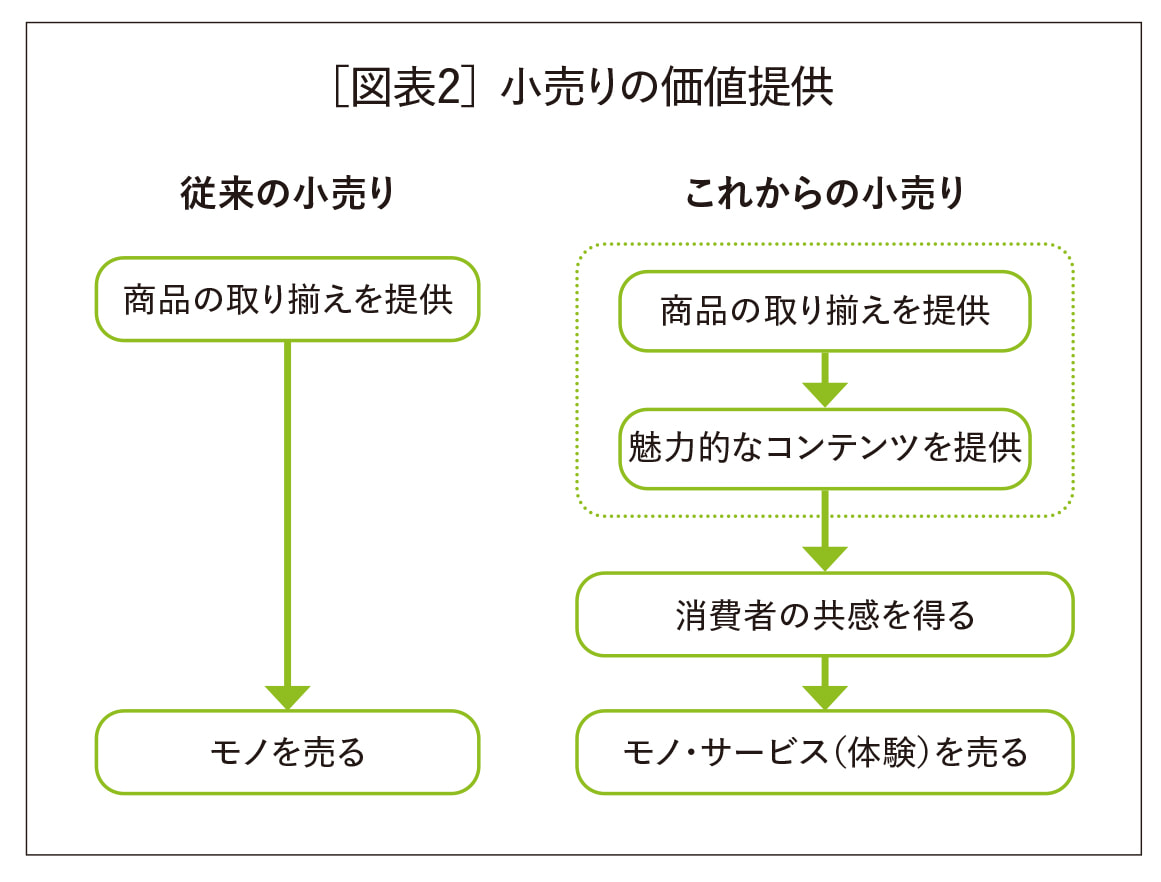

この先、小売業は、単にモノを売るだけでは立ち行かない時代に突入していくと考えられる。今後は、モノを並べるだけの場ではなく、コンテンツを通じてモノやサービスの価値を伝え、消費者の共感を生み出して、消費者との関係を築いていく、そんな場へと進化していくのではないだろうか[図表2](1)。

こうした転換の兆しは、既に表れている。まずは、事例を幾つかご紹介しよう。

●「北欧、暮らしの道具店」

皆さんは、「北欧、暮らしの道具店」というサイトをご存じだろうか。株式会社クラシコムが運営し、アパレルやキッチン、インテリア雑貨を主力に、コスメなどの販売も手がけるサイトだ。2007年に開店し、スマホアプリは400万ダウンロード超、2024年には売上70億円(2)を超える規模に成長した。

彼らは、「北欧、暮らしの道具店」をファッション通販サイトとは称していない。ライフカルチャー・プラットフォームであると位置づけているのだ。

一般的なD2Cでは、企業が商品を売り、顧客がそれを買うという関係である。要するに、商品を通じて、顧客と関係性を形成するのだ。そして、広告を通じて新規顧客を獲得したり、クーポンなどを通じたCRM施策を行ったりする。

一方、「北欧、暮らしの道具店」が届けるのはライフカルチャーで、企業と顧客がつながるプラットフォームを提供する。彼らはこれを、「世界観を通じた関係性の形成」と呼んでいる。そこで世界観を共有することで、顧客と長くつながることが可能になると説明している。

彼らが提供するのは、商品だけではない。オリジナルの読み物や動画、音楽プレイリストや映画といったコンテンツも提供し、物販と組み合わせているのだ。読み物は、月80本ペースでリリースされ、YouTubeチャンネルの登録者数は100万人超、音楽プレイリストは10万人のフォロワー、ポッドキャストの累計再生回数は2000万回と、ファンの心をしっかりとつかんでいることがうかがえる。雑貨やオリジナルのファッションアイテムを暮らしの中にどう取り入れればいいのか、その答えを、こうしたコンテンツを通して伝えているといえよう。

このように新しいコンテンツを頻繁に提供することで、顧客と高頻度なコミュニケーションを取ることが可能になるのだ。さらには、コンテンツを通じて、顧客エンゲージメントの獲得と醸成の実現ももたらされる。

これらのことから、「北欧、暮らしの道具店」は、ECサイトであると同時にメディアでもあるという、独自のビジネスモデルを展開しているといえよう。

●J.フロントリテイリンググループ

モノを売ることを中心としたビジネスから、コンテンツを通じて消費者の共感を生み出し、その結果としてモノやサービスが選ばれていくビジネスへの転換は、従来型の小売業でも起きている。

百貨店がその好例だ。「百貨店はオワコン(終わったコンテンツ)」と揶揄されることもあるが、現在、「シン・百貨店」とも呼ぶべき新たな姿への転換が進んでいる。

もともと百貨店は、前世紀以来、仕入れから販売までを事業のメインとしていた。紳士服、婦人服、呉服、子供服や玩具、家具・家電、そして食品まで、その名が示すように幅広いカテゴリーの商品を展示し、販売していた。一方、今世紀の百貨店は、コンテンツと独自の編集力に基づいた世界観を創出して、消費者を魅了する場所になっているようだ。

具体的な事例のひとつとして、J.フロントリテイリンググループ株式会社(以下、J.フロントリテイリンググループ)の取り組みを挙げたい。まずは、GINZA SIX(ギンザシックス)である。GINZA SIXのコンセプトは、ただの商業施設を超えた、ライフスタイル・プラットフォームとしての新しい銀座を創造する場とされている。「Life AtIts Best(最高に満たされた暮らし)」を提供する場所を目指し、ただの買い物以上に感性を刺激する体験を提供。「ただ買う場所」から「感じ、学び、過ごす場所」へと、小売体験を昇華させた施設といえよう。

このJ.フロントリテイリンググループのコンテンツ強化戦略は、AnotherADdress(アナザーアドレス)・DEPACO(デパコ)といった、彼らのEC戦略にも見られる。2021年、傘下にある大丸松坂屋百貨店は、百貨店初のファッションサブスクリプションとなるAnotherADdressを立ち上げた。会員数は約30万人で、累計レンタル数は40万着を突破し、着実な成長を遂げている(3)。これまで百貨店にとって、サブスクなど、貸し出しサービスのハードルは高いと考えられていたため、この戦略は注目を集めている。

AnotherADdressは、ファッションレンタルというサステナビリティを意識した持続可能なビジネスモデルを追求しているが、それだけにとどまらず、ファッションを通じて人々に力を与えるエンパワーメントの側面も持ち合わせている。デザイナーの存在を知ってもらい、実際にその服を着ることで、ファッションの楽しさや奥深さを多くの人に体感してもらいたい―そんな想いが込められているのだ。

さらに近年では、コンテンツの制作と発信にも力を入れている。通勤やデートといったシーン別のコーディネート提案や、体形や雰囲気に応じたアイテムの紹介、さらにはブランドやデザイナーの背景に迫るストーリーなど、その内容はまるでファッション誌のように多彩である。こうしたコンテンツを通じて、AnotherADdressで取り扱うファッションアイテムを日常のスタイリングにどう取り入れるかを丁寧に伝えており、単なるレンタルサイトを超えて、メディアとしての役割も担うビジネスモデルを展開しているのだ。

そのほかにも、DEPACOのように、オンラインストアと読み物コンテンツを融合させた取り組みも行っている。ここでは、「コスメの情報メディア&オンラインストア」として、単なる商品紹介にとどまらず、化粧品の使い方やブランドの開発背景、こだわりなど、コスメにまつわる多様な情報を幅広く発信している。

このように、単に商品を取り揃えるだけでなく、小売業自らが魅力的なコンテンツを制作・発信し、消費者の共感を生み出すことで、モノやサービスを届けていく─。そうした新たな小売りのかたちが、今まさに広がりつつあるのだ。

デジタル時代のマーケティング・コミュニケーション:「コンテンツドリブン」で消費者の共感を喚起

このようなビジネスモデルは、ECサイトの世界では「メディアコマース」と呼ばれる。これは、「情報を発信するメディア」と「eコマース」の機能を一体化させたウェブサイトを意味し、メディアと商取引を融合させた独自のビジネスモデルとして、昨今注目を集めている。

メディアコマースが注目される背景には、消費者が日常生活の中で、自然な流れで購買行動を起こす傾向が高まっていることが挙げられるだろう。暮らしのなかで偶然コンテンツに出会い、商品を知り、そのまま購入に至る―そうしたスムーズで直感的な購買スタイルが広がっているのだ。

メディアコマースの特徴は、情報発信と販売の境界が曖昧になるところにある。EC機能を備えたオウンドメディアが、読み物や特集といったメディア的コンテンツを提供することで、購入目的がないユーザーでもサイトを訪れるようになる。結果、訪問頻度が高まり、滞在時間が延び、自然なかたちで購買の機会を広げることが可能となるのだ。

このように、情報と購買が溶け合う新しい小売りの形は、今後ますます広がっていくと考えられている。

いずれにせよ、メディアコマースの最大の特徴は、記事や動画、SNS投稿といった魅力的なコンテンツを通じて商品やサービスの価値を伝える、「コンテンツドリブン」である点だ。成功のポイントとなるのは、消費者の共感を呼ぶ質の高い情報やコンテンツを、いかに継続的に発信できるかということ。言い換えれば、消費者を惹きつけるだけの魅力あるコンテンツを定期的に提供できているかということである。

コンテンツは、ブランドが紡ぐストーリーと捉えることもできる。近年の経営学においては、ストーリーの力が改めて関心を集めている。ストーリーは、認知を高め、情報を伝え、人を動かし、行動変容を促し、議論を喚起する非常に強力な手段である。単に事実や商品の特徴を伝えるだけでは得られない、より高い効率性とインパクトをもたらすことができるのだ。

現代はモノが溢れる時代でもあり、商品の価値だけでは差別化が難しくなっている。そうした状況だからこそ、人々の購買動機には、「モノが語るストーリー」や「ブランドへの共感」といった情緒的な要素がより大きな影響を与えるようになっているのだ。これに伴い、小売りのあり方にも変化が求められている。

要するに、モノではなく、世界観を買ってもらうのである。その世界観は、各小売業、独自のものでなければならない。人々は、どこかで見聞きしたことがある世界観には惹かれず、ユニークで、そこにしか存在しない世界観だからこそ、強く惹かれるのだ。したがって、小売業には、自社の強みを磨き、他社にはない独自のストーリーを打ち出すことが求められる。

そういう意味において、株式会社ドン・キホーテ(以下、ドン・キホーテ)は、世界観を売る小売業の好例といえよう。2025年2月に、高知県に全国制覇に向けた新店舗がオープンし、開店前から800人もの人々が長蛇の列をつくったことが全国的に話題となった。これほどまでに多くの顧客を惹きつける理由は何であろうか。

もともとドン・キホーテには、特定の商品を目的にするのではなく、単に店内を歩き回りながら楽しむ、暇つぶし感覚の来店者も少なくない。そうした人々にとっては、店舗を巡ること自体がひとつのエンターテインメントであり、予期せぬ発見や驚きを求める楽しみの場となっている。

こうした来店者の心理に応えるため、ドン・キホーテは「いつ訪れても新しい発見がある売り場づくり」を掲げ、店舗改革を進めている。ただ単に商品を購入する場ではなく、買い物そのものが体験となるような空間を提供することで、他にはない独自の魅力を生み出しているのだ。

以上のように、小売業の未来は、単にモノを売ることから、コンテンツを通じて共感を生み出す方向へとシフトしていくと考えられる。魅力あるコンテンツによって消費者の共感を得たうえで、モノやサービスを届ける―そんな新しいビジネスモデルが、今後ますます主流になっていくのではないか。そして、このモデルは、ECサイトに限ったものではなく、実店舗を含むあらゆる小売業態に広がる可能性を秘めている。

先述した「北欧、暮らしの道具店」は、顧客を魅了するために、次の3点をポイントとして挙げている。第1に、「いつ見ても楽しい」。常に新しいコンテンツや商品が提供されることで、顧客はいつ見ても楽しいと思うことができる。第2に、「買わなくても楽しい」。コンテンツが充実していることで、顧客は買わなくても楽しいと感じられる。第3に、「人生を共に歩む」。暮らしだけでなく、生き方を共有することで、客と共に人生を歩んでいるというメッセージを伝えているのだ。これら3点は、あらゆる小売業に適用可能な要素であり、今後さらに重要性を増していくだろう。

顧客生涯価値>短期的な売上

このように、コンテンツを通じて消費者の共感を得た上で、モノやサービスを提供するビジネスモデルにおいては、短期的な売上ではなく、LTV(顧客生涯価値=Lifetime Value)を重視する姿勢が重要だ。LTVとは、一人の顧客が企業にもたらす総収益を、その顧客との取引期間を通じて見積もる指標のことで、企業の中長期的な成長を支える重要な経営指標である。具体的には、以下の式で表される:

LTV = 平均購買単価 × 購買頻度 × 継続年数

このLTVを高めるためには、式に含まれる各要素を継続的に改善していくことが求められる(4)。とはいえ、LTV経営の本質は、「新規顧客の獲得」よりも「既存顧客との関係の維持と深化」にある。企業のあらゆる意思決定を顧客との関係価値の最大化に基づいて行う、という姿勢が、真のLTV経営の実現には欠かせない。

言い換えれば、目の前の顧客に無理に売り込み、多くの商品を一度に薦めるのではなく、まずは丁寧なコミュニケーションを通じてブランドへの関心を育み、信頼関係を築くことを優先する―そうした姿勢が企業に求められているのだ。

このLTV経営は、近年、実業界でも関心が高まっており、実際に経営方針として取り入れる企業も増えている。代表的な例として、海外ではセールスフォース(Salesforce, Inc.)やネットフリックス(Netflix, Inc.)、国内では株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、ライフネット生命保険株式会社、株式会社増進会ホールディングス(Z会グループ)などが挙げられる。

LTVを高めるためには、企業と顧客との関係が始まり、深まり、継続する一連の流れ―すなわち「カスタマーライフサイクル」を適切に管理・支援することが不可欠である。とりわけ重要なのは、顧客との関係を「ゆるやかに、そして持続的に」育んでいくことである(5)。そのためには、顧客が自然なかたちで気軽にブランドと接点を持ち続けられるような環境や仕組みを整えることが鍵となるのだ。

「北欧、暮らしの道具店」を例に取るとするならば、彼らは「今すぐ商品を買いたいと思っているお客さん」の争奪戦から、距離を置いた。買い物をする気はないが、ちょっとした隙間時間を持て余している「将来お客さんになり得る層」に注目し、彼らに親しみを持ってサイトを訪問してもらうために「コンテンツの力を活用する」というアイデアを思い付いた。読み物などをきっかけにブランドを知ってもらい、そこで触れるコンテンツの内容が面白ければ、リピート訪問も期待できる。それを繰り返す過程で、購買意欲が芽生える点に着目したというわけだ。

顧客のファン化

結論として、LTV最大化のポイントは、「顧客のファン化」(6)にあるといえよう。それは、顧客に自社を好きになってもらい、共感や支持を得ながら、長期的に応援し続けてくれるファンになってもらうよう努めるということだ。

近年、推し活が注目を集めているように、ファンという存在は非常に強い影響力を持つ。ファンは企業の成長を応援し、購入を通じて支えてくれる存在だ。万が一トラブルが発生した際にも、寛容な姿勢で企業を支え、ともに乗り越えようとしてくれる。

小売業を取り巻く環境は今、かつてないほどの変化を遂げており、まさに激動の時代を迎えている。デジタル化の進展に伴い、消費者の購買行動や価値観は大きく変化し、小売業界における競争はますます激しさを増している。百貨店、スーパー、コンビニといった業態の垣根も曖昧になり、消費者の購買基準そのものが見えにくくなってきているのが現状だ。

こうした時代において、小売業が消費者に選ばれる存在であり続けるためには、独自のコンテンツを生み出し、自社ならではの世界観を築くことが重要ではないだろうか。単に商品を提供するのではなく、企業の価値観やストーリーに共感してもらい、顧客にファンになってもらうことが、これからの小売業の大きなテーマとなるはずだ。

これからの小売りにとって本当に問われるべきなのは、他社との競争に勝つことではなく、顧客の声に真摯に向き合い、信頼され、選ばれる存在であり続けるにはどうすべきかを考え抜くことである。まさにそれこそが、この不確実な時代を生き抜くための最大の鍵だといえよう。

〈注釈〉

(1)デジタル時代の進展により、インターネット上での情報拡散が飛躍的に拡大していること、そして拡散されるコンテンツ自体の重要性が一層高まっていることは「デジタル時代におけるブランド・コミュニケーション」でも指摘している。現在のブランド・コミュニケーションでは、独自性と魅力を兼ね備えたコンテンツの価値がかつてないほど重要視されている。

(2)2024年7月期グループ連結売上

(3)会員数・レンタル着数は2025年5月現在

(4)詳細は、「デジタル時代におけるブランド・コミュニケーション」に記載。興味がある方は、そちらをご参照いただきたい。

(5)ゆるく長くつながる関係については、次号の「デジタル時代のブランド・リレーションシップ:ゆるく長くつながる」に詳細を記載する。興味がある方は、そちらもご参照いただきたい。

(6)顧客のファン化については、次号の「デジタル時代のファン深化」に詳細を記載する。興味がある方は、そちらもご参照いただきたい。