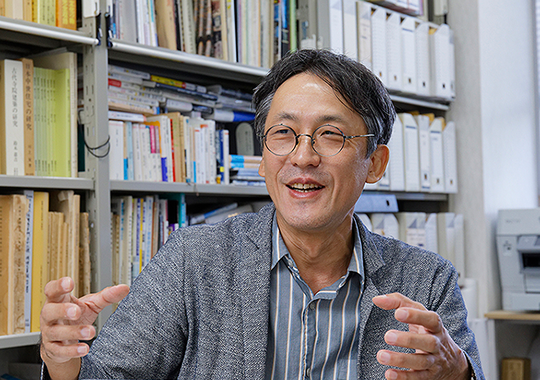

職人の世界へ飛び込んだ理由

— 大学院修了後、刀匠という職人の道へ進まれました。外から職人の世界に飛び込んだきっかけを教えてください。

久保 自然豊かな奄美大島で生まれ育った私は、植物好きが高じて千葉大学の園芸学部に進学し、バイオ系の研究をしていました。植物の酵素の研究に没頭し、アメリカの生化学誌に論文が受理されるくらい、どっぷりと研究の世界に浸かっていたんです。刀とはまったく接点のない生活でした。

そんな私が刀の世界と出会ったのは、あるドキュメンタリー番組がきっかけです。さまざまな職人の仕事を追いかける番組で、人間国宝の隅谷正峯刀匠が、「鎌倉時代の名刀を一生かけて再現しようとしても、とうとう完全には再現できなかった」という話をされていました。現代の技術をもってしても、700年前の技術を再現することができない。それを聞いたときに、「今の時代にそんなことがあるのか」と驚き、研究者として大きな興味を持ったのです。同時に、職人が人生をかけて刀づくりに取り組んでいる姿にも心を動かされました。何をしているのか細部まではわからなくても、夢中になっている人の姿というのはこちらにも伝わってきますよね。内容よりもまず、その真摯な生き方に感動して、「自分も一つのことに向き合って生きてみたい」と思ったことが、熱意の原点でした。

とはいえ、当時は刀匠がどこにいるのかもわかりません。展示会など、刀に触れられそうな場所を片っ端から調べました。そんな中、ある美術館で刀剣展が開かれていて、そのときに登壇されていた研ぎ師の先生に「刀匠になりたいのですが」と相談したところ、「東京に一流の刀匠がいるから」と、のちの師匠となる吉原義人刀匠を紹介していただきました。その後、最低5年といわれる修業期間を経て、実質、実技試験ともいえる文化庁の研修会を受け、ようやく刀匠として一本立ちしたという流れです。

先の見えない職人の道に進むということで、母には大反対されました。私自身は研究者としての道よりも、謎の多い伝統技術の再現に挑む生き方に強く惹かれていましたが、なかなか理解してもらえませんでした。何度もコンクールで入賞し、2001年に自分の鍛刀場を建てた頃にようやく認めてもらえたような気がします。

刀そのものの魅力は、やはり「強さ」と「美しさ」を兼ね備えている点です。武器としての道具でありながら、同時に極めて美しい工芸品でもある。そんな存在であることが、日本刀の面白いところだと感じています。刀に人生をかけた人たちがつないできた歴史に、自分も加わりたいと思いました。

研究者視点だからこそ再現できた技術

— 大学院時代で研究に励まれていたバックグラウンドは、現在の刀匠としての活動にどんな影響を与えていますか。

久保 学生時代に論文を出せたことで、自ら仮説を立てて検証していくことができるという、研究者としての自信につながりました。師匠が確立した作風を受け継ぐだけなら、職人としての器用さと真面目さがあれば十分かもしれません。でも、失われた技術を再現しようとすると、研究者としての視点が不可欠です。

刀の鑑賞要素として、姿(全体の姿かたち)、地鉄(じがね:刀身の表はもん面)、刃文(はもん:光の反射で刃に浮かび上がる模様)の3つがあります。姿は情報があれば再現できますが、地鉄と刃文の再現は難しい。何かを再現しようとするとき、普通は対象を詳しく調べますよね。ところが古刀の場合、重要文化財に指定されているような刀を切断して、内部を分析するわけにはいきません。

私は金属工学の専門教育を受けていませんから、刀の材料である鉄や鋼について、教科書的な常識に縛られず、「実際にやってみてどうか」「結果としてどういう組織になるか」ということを、実験の延長のように捉えることができたのです。早く正解にたどり着くには、論理的思考力と実験のアイデア、そして手を動かす職人としての正確さが必要です。さらに、研究には自分ひとりで完結せず、研究者やほかの職人、関係者を積極的に巻き込んで、一緒に検証していく力も欠かせません。大学院での日々で身に付いた研究的アプローチが、そのまま刀づくりと古刀の再現の活動の基盤になっていると感じています。

—「失われた技術」として、たたら製鉄や「映り」の研究に力を入れておられます。これらについてお教えください。

久保 たたら製鉄とは、日本古来の炉で砂鉄と木炭を用いて鋼や銑(ずく)をつくる伝統的な製鉄法です。たたら製鉄でつくられる玉鋼(たまはがね)というのは、現代の炉でつくる鋼とはまったく状態が違います。完全にドロドロに溶かして均一にするのではなくて、そば粉に水を入れたばかりのそばがきのような、まだ混ざりきっていない状態なんです。それを何度も鍛錬していくことで、刀の素材として使える鋼になっていきます。古刀には古刀ならではの地鉄の質感・美しさがありますが、その時代に、どんな砂鉄を用いどうたたら操業していたかは現在でもわかりません。

私は修業時代、さまざまな刀づくりについての方法を学ぶために時間をみつけては全国の刀匠を訪ねました。そのときに、たたら製鉄の復活に尽力され、国選定保存技術保持者に認定された木原明村下(むらげ)と出会います。独立後、木原村下の下でたたら製鉄について学ぶ中、ドイツで近代製鉄について学んだ俵國一博士がたたら製鉄について詳細に記した『古来の砂鉄製錬法』を読んだのです。俵博士がこのような本を記したというのは、たたら製鉄の謎を解いてほしいという後世に向けたメッセージなのだと受け取りました。私が今始めなければ、今後2、30年、私ほど本気で研究をする人はいないと思い、たたら製鉄の研究に取り組み始めたのです。

小型炉を作成し、全国の砂鉄を採取し20年以上かけて繰り返した数々の比較実験を通して、それまで不純物だと見なされてきた酸化チタンこそが、たたら製鉄の謎を解く鍵だったという発見にたどり着きました。この研究成果は、鉄鋼の技術者や研究者が集う日本鉄鋼協会の論文誌に、研究論文として投稿しました。ところが最初は、スラグ分析データの解釈に基礎的な金属学の常識と矛盾しているように見える点があり、その説明が十分ではないとされて採択されませんでした。先入観がなかったからこそ、目の前の実験結果を素直に受け入れられたという強みはありましたが、同時に、通説のある世界に踏み込む難しさも痛感しました。その後、熱力学をご専門とされる新井宏先生のお力添えを得て熱力学的考察を追加し、改めて投稿したところ、論文は無事に受理されることになりました。

日本のたたら製鉄は、5〜6世紀に中国大陸から技術が伝わってきた後、砂鉄に含まれる酸化チタンをうまく利用することで独自の発展を遂げました。ヨーロッパでは13〜14世紀まで鋳物用の鉄をつくることができなかったのに、日本はそれよりはるか昔に実現していた。その不思議なメカニズムを、酸化チタンの働きなどから説明できたのは、金属製造史の上でも意味のあることだと考えています。

— 理論を学び、実験を繰り返すことで謎を解き明かしたのですね。映りについてはいかがでしょうか。

久保 映りの研究も、基本的には同じようなプロセスです。映りとは、刀を横から光にかざしたとき、地鉄の中にふわっと現れる霞のような模様のこと。映りにもいくつか種類があって、はっきり筋状に出るものもあれば、もやもやとした雲のようなものもあり、まだ研究途中ですが、少なくとも5種類くらいは区別できると考えています。重要文化財クラスの名刀には本当に美しい映りが出ていますが、それらを切ったり削ったりして直接分析することはできません。そこで、「こういう焼き入れをしたらこうなるのではないか」と仮説を立てては試す、ということをひたすら繰り返してきました。

古刀の再現では、「この名刀のような映りと刃文を出したい」と目標を決めて、砂鉄の選び方、たたら製鉄のやり方、鍛錬の回数、焼き入れの条件などを一つひとつ変えながら、膨大な数の試作を重ねます。10年近く試行錯誤した末、ようやく「これが映りだ」と言えるものを出せるようになりました。頭の中で仮説を立てても、実際に刀をつくり研ぎ上げてみると、大抵は想定どおりにいきません。また仮説を立て直し、感覚的な手応えと理論を行き来しながら、何年も、場合によっては何十年もかけて条件を詰めていきます。

面白いのは、映りという現象は、もともと美しさを狙ったものではなく、「武器としてよく切れるように」と追求した結果、偶然に現れたものではないか、ということです。実際に、鎌倉時代の備前の刀には、映りがよく出ています。刀を手に取って、光の当て方や角度を変えながら見てもらうと、刃文の影のように白い霞がふっと浮かび上がる。その美しさに気付けると、刀を見る楽しさがぐっと深まります。

たたら製鉄の研究は、科学の進歩のために自分が明らかにしなければならないという気持ちで取り組んでいますが、映りの研究については秘伝としています。

たたら製鉄での 「玉鋼」 製造のプロセス

1.砂鉄を選び・選鉱する

川底などから採った砂鉄を、水で比重選鉱したり磁石で磁力選鉱したりして集めます。久保氏はここで、「磁石につかない成分=酸化チタンを多く含む部分」がずく実は銑(鉄鉱石を還元して得られる、炭素を多く含む鉄鋼の原料)をつくる鍵ではないかと気付き、TiO₂(酸化チタン)の役割を詳しく調べました。

2.粘土で炉(たたら)を築き、木炭と砂鉄を交互に装入する

箱型の粘土炉をつくり、底から送風しながら木炭と砂鉄を交互に入れていきます。このときの「砂鉄/木炭の比率(装荷比)」と送風量が、できる鉄の炭素量やスラグ(金属を精錬する際などに生じる、目的成分以外の溶融物資)の状態を大きく左右します。久保氏はさまざまな操業条件下で異なる酸化チタン量の砂鉄を用いた実験を繰り返し、「低装荷比・増風条件下で酸化チタンの多い砂鉄を用いると炭素量の高い鉄(銑)ができる」ことを確認しました。

3.高温で長時間、炉を操業し、スラグを流し出しながら鉄を育てる

炉内は連続送風で非常に高温になり、砂鉄が還元されて鉄になります。同時に不純物はスラグとして溶けていきます。久保氏は、TiO₂を多く含む砂鉄を使うとスラグ中のFeOが減り、スラグの流動性を保ちながら炭素量の高い銑を安定してつくれることを、成分分析と操業収支の両面から示しました。

4.操業終了後、炉を壊して鉧(けら)を取り出す

3~4日ほどの操業を終えると炉を壊し、中にできた大きな鉄の塊「鉧」を取り出します。この鉧の内部には炭素量や不純物の違う部分が混在しており、たたら製鉄の作業員である鉄造(かねつく)り師が割って選別します。

5.鉧から玉鋼を選別する ※鉄造り師の仕事

鉧を割り、光沢・硬さ・きめの細かさなどを見ながら、刀づくりにふさわしい部分だけを選び出したものが「玉鋼」です。こうして得られた玉鋼をさらに鍛錬・折り返し・鍛接しながら、日本刀の地鉄へと育てていきます。

弟子育成への想いと課題

— 刀匠の、技術継承についておたずねします。久保様はこれまでに複数お弟子さんを取られていますが、刀匠の技術を伝えていくことに、どのような考えをお持ちでしょうか。

久保 日本刀の製作技術は、学校ではなく、師匠から弟子へと1対1で伝えられてきたものです。非常に高度で特殊な技術なので、一人前になるのに時間がかかります。家業として何代も続く工房では、外部に情報を出さないところもありますし、秘伝と呼ばれるような技法もたくさんあります。現代は刀匠の生活も楽ではありません。弟子を取るということは、自分の仕事に加えて指導の時間も必要ですし、育てた弟子が資格を取れば、自分のところからは出ていってしまう。生活の苦しさと責任の重さから、今は弟子を取らない刀匠も増えています。刀匠を目指したいという希望者の数は多い一方で、刀匠の数は減少し、技術継承は大きな課題になっています。

私自身は「最低3人は弟子を育てて、次世代に技術を伝えよう」と決めていましたが、成り行きで5人育てることになりました。そのうち3人は刀匠を続けてくれています。

— 具体的にお弟子さんには、どうやって教えるのですか。

久保 まずは手本を見せることからです。勘がいい人は、一度見せただけでもそこそこコツをつかめます。そうでない人には、自分はどこができなかったのか、自ら気付けるようになるまで繰り返し見せます。それでもできなければ、今度は理屈を教えてやらせてみる。理屈をできるだけ丁寧に説明すれば、ようやくうまくできるようになります。時間と根気が必要で、教えるとは本当に大変なことです。

基本的には経験則の現場ですが、最初からすべてを教えるわけじゃなくて、まずは仕事を見せてやらせて、その後で見るべきポイントを説明する、というのが自分の教え方です。

— 教えることを通して見えてきた課題はありますか。

久保 私は、刀匠になるための文化庁主催「美術刀剣刀匠技術保存研修会」という名の実技試験の試験官も務めています。受験生を見ていて気が付いたのは、業界全体で刀匠の技量にはばらつきがあるということ。師匠が高齢で細かい指導が難しい場合や、弟子を育てる余裕がない場合もあります。そうしたところでは、何年教わってもなかなか弟子が伸びません。そこで痛感するのは、技術継承の現場では「最初に誰に教えを乞うか」が決定的に大事だということです。最初に一流の人からきちんとした技術を学べば、遠回りすることなく伸びていけますが、そうでないと、間違った癖や勘違いがそのまま一生の仕事に残ってしまいます。

ただ、教える側にとって、弟子の育成は簡単ではありません。弟子を取れば、鍛錬に使う炭や鋼、住まいなど、いろいろなコストがかかります。ここ10年ほどで、文化庁などが後継者支援の制度を整え、炭や鋼の費用を一部補助していただけるようになりましたが、それでも師匠にとってはまだ負担が大きいのが現実です。

だから私は、自分のできる範囲で、外部から見学を受け入れたり、外国人の弟子志望者にも門戸を開いたりするようにしています。すべてをオープンにするわけではありませんが、刀匠の現場で何が行われているのかを知ってもらうことは、技術の継承の第一歩になると考えています。若くて力のある刀匠の方には、「あなたが弟子を取らないでどうするんだ」と発破をかけるようにしています。

— AIやデジタル技術などの現代テクノロジーを、伝統技術の継承に、どのように活かせるとお考えですか。

久保 この質問については、私自身もかなり真剣に考えたことがあります。少なくとも現時点では、「刀を実際につくる」という製作の部分にAIを直接活かせる場面はあまり多くないのではないか、というのが正直なところです。鍛錬や焼き入れの作業は、温度や時間、音、火の色、鉄の匂いなど、五感すべてを使って瞬時に判断します。それらをセンサーで測り、データとして記録することはできますが、そのデータをもとにした「ここで槌を何回打つ」「この色になったら水に入れる」といった判断は、人の経験則と感覚に頼っている部分が大きい。そこを完全にAIに置き換えることは、私の感覚からすると、かなり難しいと思います。AIは、職人の代わりに刀を打つのではなく、知見を蓄積していくための道具として活かせるのではないかと思っています。

刀の技術が残す日本の伝統

— 刀の役割や社会的な評価は、時代によって異なります。現代において、刀を製作するということに、どんな意義を見出されていますか。

久保 現代の日本で、刀を武器として使う場面はもうありませんから、日常生活の道具という意味では、刀は既に役目を終えています。それでもなお、新しい刀をつくり続ける意味は何かといわれれば、「技術そのものを次の世代へ渡していくこと」だと考えています。

以前刀匠仲間と、「例えば、今刀匠が死に絶えて技術がすべてなくなったとしても、美しい刀が残っている限り、誰かがきっとまたつくり始めるだろう」と話したことがあります。それだけ、日本刀には魅力があります。海外でも、見様見真似で日本刀を製作している鍛冶屋は多くいます。

世界で最もよく切れる刃物でありながら、宝石のように美しい日本刀は、強さと美しさを備えた世界最高の刃物で、その製作技術は非常に高度で特殊です。廃刀令など何度か危機はありましたが、今日までその技術が伝わっているというのは奇跡だといえるでしょう。日本刀を外装まで完成させるには、刀匠以外に、研ぎ師、鞘師、金工師、塗師、柄巻師などが必要で、日本の職人技を総動員しなくてはいけません。まさに、世界に誇れる日本の工芸技術です。生活苦による職人の減少、鞘用の朴の木や天然砥石、国産漆の減少など、技術を伝えていくのは困難になりつつありますが、伝えていかないといけない大切な技術だと思います。

— 海外では「アート」として評価されることも多く、また国内でも、ゲーム作品を機に刀に関心をもつ層が増えています。このような関心の高まりをどう感じていますか。

久保 ここ10年ほどで、日本刀に対する世間の見方は変わってきましたね。海外では昔から、日本刀をアートとして見る方が多く、美術品としての側面が強調されています。国内でも、アニメやゲームがきっかけで刀に興味を持つ若い方が増えました。ゲームをきっかけに展示会場に訪れ、本物の刀剣の美しさに気付き、刀剣鑑定の勉強を始める方も出てきています。なかには、刀剣店で刀を購入したり、刀匠に製作を依頼したりする方もいると耳にしました。

小学校などに授業で呼ばれることもあって、最後に真剣を見せると、みんな一斉に目の色が変わります。本物の刀を前にすると、普段あまり美術館に行かないような子どもたちでも、自然と姿勢が正されるようです。「手に持ってみたい人」と声を掛けると、最初は遠慮して手が挙がらないのですが、そのうち数人が勇気を出して手を挙げる。その子たちに、安全に配慮しながら持ってもらうと、目を輝かせます。家に帰ってお父さんお母さんに自慢するんだろうな、と思いながら、うれしく見ています。こうした体験は、きっと一生忘れないと思うんです。それに、刀の映りなどは、美術館に展示されているものを見るだけではなかなか確認することができませんから。

きっかけが何であれ、そこから実物の刀に触れ、歴史や技術、そこに込められた人間の思いに気付いてもらえれば十分です。海外のお客さまに対しても、「これはアートです」と言い切ってしまうのではなく、「かつては実際に使われた武器でありながら、極限まで美を追求した結果、この姿になっている」という両面性を伝えるように心掛けています。関心の高まりを追い風にしながら、日本刀の本当の魅力を、少しでも多くの人に知っていただけたらうれしいです。

— 古刀の再現という目的の下に取り組まれている金属の探究は、研究者との議論など、紆余曲折があったと思います。その過程で得た経験則や知見を、どう伝えていこうとされていますか。

久保 たたら製鉄や古刀の再現に関する研究は、金属学的にも非常に興味深いテーマだと思いますが、実際には、日本刀そのものに詳しい研究者はそれほど多くありません。刀を研究対象として見てくださる研究者の方もいますが、どうしても学問上の関心と、職人として「この刀をどうつくるか」という関心のポイントがずれてしまうことが多くて、議論がそのまま現場の技術に結びつくことはあまりありません。

私自身、四半世紀ほど前に「誰かが本気でこの謎を解かなければ、おそらくずっと謎のままだろう」と感じて、自分で取り組むことを決めました。それから20数年が経ちますが、同じ問題意識を持って、実際にたたらから刀まで一貫して手を動かしている人は、ほとんどいないのが現状です。そういう意味では、私が現場で蓄積してきた経験則や感覚的な知見は、かなり特殊なものだと思います。

ただ、そのすべてを論文のような形で公開することが、本当に技術のためになるのかどうかについては、慎重に考えています。刀匠の世界では、ある程度までは公開してもよい技術と、「秘伝」と呼ぶべき領域があります。私しか知らない知見については、すべてを言葉にして外に出すのではなく、刀そのものとして形に残していくことが、結果的に自然な伝え方になるのではないか、と感じています。

技術の継承は「不特定多数に対して何かを教えること」と「限られた次の担い手に、身をもって伝えていくこと」の2本立てで考えています。前者については、研修会や講演、文章などで可能な範囲を共有し、後者については、マンツーマンの指導や共同製作を通じて伝えていく。その両方を丁寧に続けていくことが、自分に課された役割だと思っています。

— 「文化芸術を次世代につなぐ」という目的において、刀匠という、日本の歴史・神事・美意識を体現する存在だからこそ果たせる役割は、何だと思われますか。

久保 難しい問いですね。日本刀は、単なる金属の塊ではありません。高温多湿の日本で、手入れを怠ればすぐに錆びて朽ちてしまうような鉄の道具が、何百年も大切に受け継がれてきました。それは、単なる武器や道具ではなく、神具であり、武家社会の象徴であり、美術品でもあるという刀の本当の価値を、人々が理解してきたからでしょう。伊勢神宮の式年遷宮のように、20年ごとに社殿や宝物をつくり替える仕組みも、まさに技術の継承が意識されてきた証しだと思います。

文化芸術を次世代につなぐという観点から見ると、刀そのものが残っていること以上に、「刀をつくる技術が今も生きている」ことが、非常に重要だと思います。もし技術が途絶えてしまえば、日本刀は完全に過去の骨董品、あるいは考古学の対象になってしまう。そうではなく、「今も新しい刀がつくられている」という事実が、日本刀文化が生きていることの証しであり、過去の名刀たちの価値も含めて支えているのではないでしょうか。たたら製鉄をはじめ、現代の社会から見れば非効率に思えるような技術が、いまだに残っているのは、それらの背後にある価値を、先人たちがきちんと理解してきたからです。

刀匠という立場からいえば、この日本刀という存在が、これからも日本で実際に打たれ続けるようにすることが、自分の役割だと感じています。文化芸術を次世代につなぐというのは、ものや技術とともに、それを支える人々の思いを引き継いでいくことではないでしょうか。刀匠はその一部を担っているにすぎませんが、これからも想いをこめて、一本一本いいものをつくり続けていきます。そうして、100年後の刀匠が自分の刀を見たときに、「やってみなさい」というメッセージを受け取れるよう、次の時代へ渡していきたいと考えています。