学芸員という仕事

— インターネット上のメディアプラットフォーム「note」で、学芸員の日常について書かれています。発信のきっかけは何だったのでしょうか。

ちいさな美術館の学芸員(以下、学芸員) きっかけはコロナ禍でした。大学院を修了してから十数年、学芸員として勤務を続けてきましたが、それまでは自分の仕事について発信しようと考えたことがありませんでした。ところが2020年、約1年間にわたり展覧会の開催がほぼ不可能になり、出勤すら難しい時期が続きました。思いがけず時間の余裕が生まれたことで足を止め、少し引いた視点から自分の仕事やこれまでの歩みを見つめ直すようになりました。すると、「今の思いや考えを、どこかに書き留めておきたい」という気持ちが自然と湧き上がってきたのです。

実際に書き始めてみると、言葉や書きたいことが次々と出てきました。匿名で発信していたこともあり、肩の力を抜いて取り組め、思いつくまま関心のあるテーマを綴っていきました。そうした発信に出版社の方が目を留め、「本にしてみませんか?」と声をかけてくださり、思いがけず著作の刊行へとつながりました。

— 積極的に発信活動をされる学芸員はなかなかいません。おかげで、多くの人にとって学芸員の仕事がイメージしやすくなったのではないでしょうか。

学芸員 そういっていただけるとうれしいです。学芸員という仕事は、一般にはあまり知られていないかもしれません。展示室の隅で静かに来館者を見守っているというイメージを持たれている方も多いでしょう。けれどもそれは学芸員とは別の監視スタッフです。学芸員の業務はとても幅広く、美術館や博物館の規模、専門分野、立地などによっても、その内容は大きく異なります。

ですから、私が書くnoteや本の内容も、すべての学芸員に共通することを語っているわけではありません。1人の学芸員としての実感や経験をもとに、「自分のこと」として綴っています。

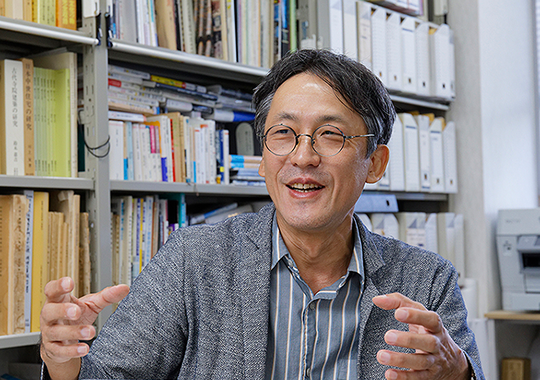

— 現在は、美術大学で教鞭も執られているとか。

学芸員 今年度から美術系の大学に籍を置くことになり、学芸員一本ではなくなりました。でも、現場の仕事は面白いので、今後も関わっていきたいと思っています。

現場の一番の面白さはやはり、展覧会を企画して展示するところにあります。1、2年の準備期間を経て、それから本番を迎えるのですが、無事に開催したときの達成感は格別です。それについてはどの美術館や博物館の学芸員も、同じ感想を持っているのではないでしょうか。

私は、展覧会の価値は大きく分けて2種類あると思っています。関係者以外の目になかなか触れない作品を見られるという「機会の貴重性」と、作品についてそれまでになかった見方を教えてくれる「新しい視点の提示」です。後者には、学芸員の地道な研究と独自の視点、そしてそれをわかりやすく伝える能力が必要なので、簡単に達成できることではありません。ときどき「学芸員とはキュレーターのことですよね」とたずねられるのですが、日本の学芸員は、欧米でいうところの調査研究と展覧会企画を専門とするキュレーターとは、立場がだいぶ異なります。

欧米のキュレーターは、展覧会の企画・作品選定・展示構成を専門とする職で、研究者に近い仕事です。日本でキュレーターと呼ばれている人も一部にいますが、多くは美術館に常勤ではなく、イベントやプロジェクトの際に招かれる企画担当者という位置付けです。

欧米では美術館の業務が分業化され、展示を企画して作品を集めるのはキュレーター、作品の取り扱いはハンドラー、保存や修理はコンサバターといった具合に役割が分かれています。

対して日本の学芸員は、展覧会の企画から収蔵・貸し出しに関する業務、教育普及、広報・情報発信まで、美術館に関わる仕事を幅広く担うのが基本です。とりわけ規模の小さな美術館では“何でも屋”としての働きが求められます。一方で、学芸員が十数人在籍するような国立の大規模館では、部下や専任スタッフとチームを組み、一定の分業も機能しています。

—書籍では、学芸員が「便利屋になること」に警鐘を鳴らしていらっしゃいますね。

学芸員 組織で求められる役割に自分を合わせることは大切ですが、そのことだけに専念してしまうと、いつしか自分の色が薄れ、「便利屋」のままで終わってしまいます。学芸員と一口に言っても、「もっと研究に腰を据えたい」という人もいれば、「子どもたちに向けた教育普及を深めたい」という人もいます。歩んできたキャリアも、目指す方向も、それぞれに異なります。

だからこそ、若い学芸員の皆さんには、時々立ち止まり、「自分が本当にやりたかったことは何か」を思い出してほしいのです。心から面白いと思えるテーマを掘り起こし、まずは小さくても企画にしてみる。組織の役割に応えながらも、自分のやりたいことを形にする機会をつくる。そうした試みの積み重ねが、専門性と個性を育て、学芸員としての軸を強くしていくのだと思います。

地域で美術館が果たす役割

—地域社会の一員として、また生涯教育機関としての美術館の可能性についてはどうお考えですか。

学芸員 地域の美術館の多くは、地域に暮らす人びとに向けてイベントや勉強会、講演会、ワークショップなどを継続的に実施し、文化的なリテラシーの底上げと地域の魅力発信に取り組んでいます。こうした活動に地域の皆さんが共感し、「美術館は地域の一員だ」と認めてくれることは、美術館にとって大きな支えになります。

また、その土地にゆかりのある作家を展覧会や資料公開で顕彰していく取り組みは、地域の記憶と誇りを可視化するものであり、理解と共感を得やすい領域でもあります。

一方で、市立や県立などの公立美術館は、予算の決定に議会承認が不可欠です。公共的意義が示されない限り、大規模展覧会の予算は得にくいのが実情です。逆に「地域振興」「生涯学習」「観光・交流人口の拡大」「次世代の学び」といった目的と結び付けて企画の意義を丁寧に説明できれば、財政面での合意形成が進みやすくなります。

つまり、地域社会への還元を具体的な目的として提示し、地域の住民や行政の皆さんが納得できる言葉で発信していくことが、地域の美術館運営においては重要な鍵だと考えています。

—そうした美術館の活動について、市民からの反応はいかがですか。

学芸員 地域の美術館がオープンする場に立ち会ったことがありますが、自分の町に新たな美術館ができることを誇らしく感じる市民の方が多いと実感しました。来館者の声に限られるため一定のバイアスはあるものの、地域の美術館には愛郷心や一体感を高める側面があり、存在そのものに意義があると考えます。

近年は、アートイベントやワークショップを通じて、美術館を「人が集う場」「何かを共有する場」へと開いていく取り組みも進んでいます。これは今後ミュージアムが取り組むべき重要課題です。予算が潤沢とはいいがたい現在、美術館が存続するには、行政や企業が「これからの時代にも必要だ」と継続的に認識してくれることが欠かせません。館内の人間である私たち学芸員が必要性を訴えるだけでは限界があり、美術館の外側に応援団を広げていく必要があります。

イベントやワークショップを重ねれば、足を運んでくださる方が少しずつ増え、自然と顔見知りが生まれ、コミュニティが育ちます。美術館が地域コミュニティの拠点となれば、新たな存在意義が生まれます。そのためには、展覧会に加えて、子ども向けのプログラムや生涯学習をテーマにした企画など、幅広い人に開かれ、ともにつくり上げる場づくりが大切です。これからは地域全体を見据えた運営の視点が求められ、それこそが美術館の未来につながるのではないでしょうか。

例えば、美術館の「友の会」のような会員制度を設け、会員限定イベントを行う館も出てきています。静岡のとある美術館では、バスツアー形式の美術見学会を主催しており、若手学芸員がガイド役を務めます。静岡からバスで出発し、東京の美術館を巡るツアーです。アイデア次第でこうしたユニークな企画ができるのも、学芸員ならではの面白さかもしれませんね。

訪れる動機は、「体験」

—美術館を訪れる方の年代はどれくらいが多いのですか?

学芸員 全体を見渡すと、来館者はシニア世代が多い印象です。仕事が一段落し、「ゆっくり学び直したい」と考える方が、継続的に美術館へ足を運ばれます。一方で、より若い層、例えば学生さんは、「たまには文化的な活動をしよう」というハレの気分や、「SNSで話題の展示・イベントがあるから行ってみよう」という動機で訪れるケースが目立ちます。結果として、来館者はシニアと若者に二極化し、30〜40代の社会人はなかなか来場につながりにくいというのが、学芸員としての実感です。

私自身は仕事の一環として美術館に行く機会が多いのですが、ふと考えます。美術と直接関係のない社会人が展覧会へ向かう最初のきっかけは、どこにあるのだろうか、と。

—私は学校の美術の時間が苦手だったのですが、ひょんなきっかけで入った美術館の展示に惹きつけられ、それ以来、美術館に足を運ぶようになりました。今は「もっと若いうちから美術を見る習慣・楽しみ方を身に付けていたら」と思います。

学芸員 日本の学校で美術を教える先生は、基本的に美大出身で、自分でも絵を描ける方が多く、生徒の評価も実技が中心です。近年は以前より柔軟になってきたものの、授業の主軸はやはり「手を動かすこと」にあります。その結果、多くの子どもたちは「美術を見る楽しさ」を学校で体系的に学ばないまま社会に出ていくのではないでしょうか。

一方、海外の美術館では、子どもたちが先生に連れられて来館し、引率の先生が「これを見てどう思う?」と問いかけ、子どもたちが元気よく手を挙げて答える。そんな鑑賞型の学びの場面をよく目にします。日本では、美術作品を鑑賞する行為そのものへの評価が、まだ十分に高くないのかもしれません。

美術の世界と直接関係のない人たちが何を求めて展覧会に行くのか、美術好きの人たちとSNSでやり取りをして教えてもらったことがあります。人によって理由はさまざまで、「日頃仕事で忙しいから、自分の中に余白を設けたくて美術館に行く」という人もいれば、「日常が繰り返しの連続で感情の起伏が少ないので、新しい刺激を求めて行く」という人、「知的好奇心を満たすため」という人もいましたね。多種多様ですが、概して美術館に非日常的な体験を求めているようです。

—レストランやグッズショップを充実させているミュージアムも増えています。

学芸員 そうした流れは確かにあります。近年は、各美術館ともグッズに力を入れており、展覧会に合わせてお菓子やオリジナルグッズなどのコラボ商品を制作するケースも多く見られます。

一方で、美術館に限らず「実際にどこかへ出向き、何かを体験する」こと自体の価値が高まっているとも感じます。エンターテインメントの種類は豊富で、スマホ一つあれば時間は過ごせます。だからこそ、わざわざ時間とお金をかけて美術館に出かけ、作品と向き合う行為は特別です。「行く以上は、その体験をより充実させたい」という気持ちが強まっているのでしょう。

せっかく展覧会に足を運ぶなら、展示作品を見るだけでなく、館内のカフェやレストランでくつろいだり、ショップで関連グッズを選んだりも楽しみたいという来館者が増えています。旅行先でお土産を買うのと同じように、展覧会でもゆかりのグッズを持ち帰って記憶を残す。解説や展示動線、撮影スポットの工夫なども含め、来館体験を、手触りのあるものとして捉える方が多くなっていることを実感しています。

—音楽も、音源がデジタル化され、好きなときに好きな場所で聴けるようになりましたが、それによってむしろライブ演奏の人気が高まったという面があります。美術に関しても同様のことがいえますか

学芸員 ライブは一期一会の体験で、その点は美術館で絵を見る行為にも通じます。美術品の本物はデジタル作品と違い、世界に1点しかありません。また、展覧会ではさまざまな所蔵先から作品を借用して展示をしますが、その展覧会が終われば二度と同じ作品が揃うことはありません。そうした意味で音楽ライブと展覧会は「ここでしか出会えない」特別さが共通しているといえます。

一方で、近年は美術館に気軽に出かける世代も増えてきました。大学で若い世代の話を聞くと、展覧会や美術館を重たく構えず、軽やかに足を運んでいるのだと実感します。私の頃は、美術館にはどこか重厚なイメージがあり、「鑑賞そのもの」を目的に出かける側面が強かったのですが、今は「これを買いたいから行く」といった動機も少なくありません。お目当てのグッズを求めて訪れる感覚などは、いわゆる「推し文化」とリンクしている部分もあるように感じます。

「刀剣乱舞」というゲームのヒットで刀剣ブームが巻き起こり、日本刀の展示に若い女性が大勢訪れたように、アニメやゲームをきっかけに美術館・博物館へ興味を持って訪れるという人もたくさんいます。いわゆる「聖地巡礼」の感覚で、好きな作品に関連する展示があるから行こう、と足を運ぶケースも増えています。これはグッズの売り上げの伸長も含め、大きな潮流になっています。私は、そうした入り口もありだと思っています

企画展づくりにおいても、来館者の客層や動機をこちらが過度に想定しすぎる必要はありません。想定外の理由で訪れる人がたくさんいるからです。入り口は多様で良く、結果として来館体験が多くの人に開かれていくことが重要だと感じます。

—ミュージアムでアートに触れる体験は、人々の日常にどんな変化をもたらすと思われますか。

学芸員 本を読むと、作者の人生観が自分の内側に少しずつインプットされることがあります。アートに触れるときも同じで、アーティストそれぞれの世界を見るまなざしがこちらの意識と反響し、自分の中に入り込んできます。そのたびに、世界を見る視点が少しずつ更新されていく。アートとじっくり向き合う体験を積み重ねることで、新しい視点の獲得につながるのです。

一つひとつの作品から少しずつ影響を受け、数を重ねていくうちに、自分なりの鑑賞の軸が育っていく。本を読むことと似ているようで、作品の前に今・ここで立ち合うリアルさが加わる分、日常では得難い、刺激的な学びになります。美術館には、その非日常の場を準備し、来館者の視野を静かに広げていく力があるのだと思います。

私自身、中学・高校の頃は、日本の美術に対して「古くて難しそう」「地味で面白くなさそう」という先入観を持っていました。当時惹かれていたのは、西洋のきらびやかな美術—例えば、グスタフ・クリムトに代表されるウィーン分離派の装飾性でした。

ところが大学に入ってしばらくした頃、尾形光琳の「燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)」に出会います。最初は美術館ではなく、書籍の挿図として目にしたのですが、思わず息をのむほどスタイリッシュで、斬新なデザイン性に満ちていました。「これは西洋美術にも負けない」と、価値観を揺さぶられるような衝撃を受けたのを覚えています。そこから日本美術への関心が一気に立ち上がりました。

尾形光琳は江戸時代初期の画家で、のちに「琳派」と呼ばれる様式の中心的存在です。海を越えて西洋にも影響を与え、多くの画家がオマージュを捧げてきました。私自身、西洋美術に親しんでいたからこそ、日本美術の造形感覚の独自性に気付けたのだと思います。

デジタル技術と美術鑑賞

—日本は娯楽も多く、漫画やゲームなどのコンテンツも豊富です。スマートフォンに時間を取られる中で、どうやって人の時間の中に美術館を位置付けていけばいいのでしょうか。

学芸員 自分でもスマホを触っていて感じるのですが、今は刺激的なエンターテインメントが本当に多いですよね。受け身でいても楽しめるコンテンツが向こうから次々に流れ込んできて、しかもその量は増え続けている。そんな印象があります。

一方で、美術館の楽しみ方はその真逆にあります。アート作品は、ぱっと見ただけで面白さが即座にわかるとは限りません。「これは何だろう?」「なぜこうつくったのだろう?」と、自分から問いを立て、作品に向かって語りかける必要があります。こちらの能動性に反応するように、作品との対話の中からじわりと面白さがにじみ出てくる。美術館での鑑賞は、そういうタイプの体験です。

そして、作品との静かな対話を終えて館を出た帰り道に、「さっきまでと気分が少し違う」「空の青さがいつもと違って見える」と感じる瞬間がある。あの微妙な変化は、受動的な楽しみ方だけでは得難いものだと思います。だからこそ私は、自信を持って「美術館に来てくださいね」とお伝えできます。作品に能動的に向き合う時間が、日常の見え方を少しだけ更新してくれるはずです。

—オンライン上での美術鑑賞の機会も増えました。今後は作品の魅力を伝えることについて、デジタル技術をもっと活用していくべきでしょうか。

学芸員 もちろん、デジタルは積極的に活用していくべきだと思います。メリットはたくさんあります。例えば、美術品の展示には物理的・保存上の制約があり、一般的に展示期間が限られるため、同じ作品を一年中見せ続けることはできません。その点、デジタルであれば時間や場所の制約を受けず、いつでも公開できます。現在、多くの美術館が作品情報をデジタルアーカイブとして整備・公開しており、文化庁の支援もあってコロナ禍以降さらに加速しました。自宅にいながら名画の高精細画像を閲覧できるようになったのは、デジタル活用ならではの方向性です。

もう1つは、来館者の体験を拡張する方向です。「イマーシブ・ミュージアム(Immersive Museum)」のように、作品世界を映像・音響・空間演出で体験してもらう展示スタイルがあります。絵の中の人物が動いたり、音楽と連動して風景が迫ってきたりするような演出が可能になり、子どもや学生も楽しんで参加している様子が見られます。

学芸員の目線でいえば、「デジタル展示は、まだ本物の魅力を完全には伝えきれていない」と感じる場面も正直あります。質感やスケール、作品の気配のようなものは、実物に分があります。ただし、デジタル演出の水準は技術と予算に比例して着実に向上しており、質感再現や空間的迫力も年々改善しています。実際、来館者の反応を観察していると、皆さんとても楽しそうで満足度も高い。私が抱く「本物はこんなものではない」という感覚にも、いずれテクノロジーが追いついてくるのではないでしょうか。

デジタルは「アクセスを広げる」オンライン型の活用と、「体験を厚くする」オンサイト型の活用という2つの方向性で進化しています。適材適所で組み合わせれば、美術の新たな楽しみ方を切り開く可能性は十分あるでしょう。

デジタル鑑賞を入り口にして、「実物を見てみよう」という流れも、今後生まれてくると思います。現状、イマーシブ・ミュージアムに来場しているのは、普段美術館にあまり足を運ばない層が多いと感じます。その意味でデジタル展示は、既に“美術への入り口”として機能し始めているのかもしれません。

東京国立博物館のように、実物の展示品を豊富に持ちながら、デジタル体験の設備も備える館もあります。多くの施設ではどちらか一方しか体験できないことが多いのですが、デジタル展示で世界観を体感し、そのすぐ近くで本物に出会える環境があれば、「せっかくなら実物も見たい」という動機が自然と生まれるでしょう。こうしたデジタル→実物の動線を設計できる点で、収蔵と設備が充実した大規模館はやはり強みがあります。

—仮に、デジタル展示のレベルが上がって本物と区別がつかなくなったとしたら、美術館の存在意義はどうなるのでしょうか。

学芸員 オンライン鑑賞は本当に便利で、世界中の名品を手元のタブレットやスマートフォンで楽しむことができます。けれども、その手軽さゆえに、心に深く残りにくいという側面もあるように感じます。

実際に美術館を訪れ、作品の実物と向き合うと、「長い年月を経て、今この瞬間に自分の前にある」という実感が生まれます。その感動は、どれほど精巧なデジタルデータでも再現できないリアリティであり、実際に体験して初めて得られるものだと思います。

—美術館に人々が訪れ、存続していく未来に向けて、美術館という文化を次世代に引き継いでいくためには、どのようなアプローチが必要だと考えますか。

学芸員 結局のところ、目指すのは「心から面白いと思える展覧会をつくり続けること」に尽きるのだと思います。私自身、学芸員としては、観る人の想像力を揺さぶる展覧会を企画し、思い付いたアイデアはできる限り具現化したいと考えています。同時に大学教員としては、美術の面白さや奥深さを、授業を通じて丁寧に伝え、学生たちが自分の言葉で作品と向き合える力を育てていきたいと思います。

インタビューの序盤で、学芸員の仕事を「便利屋」と少しネガティブに表現してしまいました。しかし、実際には多様な業務を担うことには大きな意義があります。展覧会企画、作品管理、教育普及、広報調整─こうした仕事を横断して関わることで、美術館全体を立体的に捉えられるようになるからです。全体像が見えてくると、組織としての課題や強みが具体的に浮かび上がります。「今この美術館に必要なのは、こういう方向性だ」と確信を持てれば、その軸に沿った企画やイベントを迷いなく立ち上げ、来館者に一貫した体験を提供できます。

この「全体を見る視点」をこれからも大切にしたいです。学芸員としては企画の質を磨き、教員としては発信の方法を工夫しながら、美術の魅力をより遠くまで届けていきたいと思います。