なぜ現代アートなのか

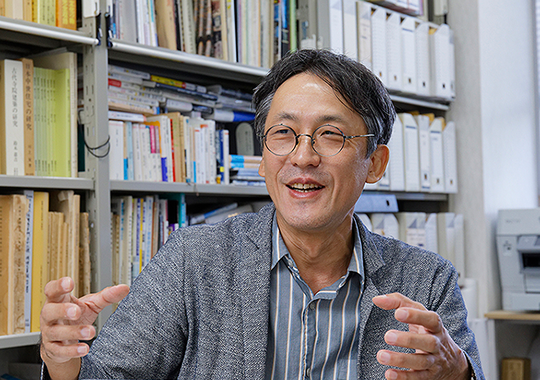

— タグチアートコレクションは、美和さんのお父さまであり、機械部品や工具のメーカー商社・ミスミグループの創業者である田口弘さんが、あるショーウィンドウでキース・へリングのポップアートと出会い衝撃を受けたことから、収集が始まったのでしたね。

田口 はい。父が現代アートの収集を始めた背景には、「作品を、社員たちにも見てもらいたい」という思いがありました。購入した作品は、当初は会社の営業所や流通センターに飾られていたんです。当時はキース・ヘリングやロイ・リキテンスタインなど、アメリカン・ポップアートの版画作品が中心だったと記憶しています。

アメリカン・ポップアートが体現した「それまで非常識とされたものが主流へ転じる」という逆転の物語に、父は強く共感していたようです。キース・ヘリングは、もともとニューヨークの地下鉄で落書きのように見えるドローイングを描いていた人物ですが、やがてストリートアートの先駆者として評価されました。アンディ・ウォーホルも、「美術は一点物で手描きであるべき」という当時の常識に対し、写真をもとにしたマリリン・モンローの多色プリントなど、複製可能な表現で挑んで、それ自体をアートとして認めさせました。そうした価値観・発想の転換に、父は時代を変えるイノベーションを感じていたのだと思います。

— 弘さんは、社員が現代アートに接することでどんな効果が生まれるとお考えだったのでしょうか。

田口 父はよく、「若いうち、頭が柔らかい時期にアートに触れることが大切だ。そうでないと次の人材は育たない」と言っています。これからの日本に必要なのは、既存事業の延長線だけでなく、これまでにない事業を生み出す力です。改善や合理化だけでは限界があり、斬新な発想、いわゆるアート思考を持つ人が数多く現れることで、企業も国も活性化していく。そこにこそ、アートの重要な役割がある、と考えています。特に現代アートは、今私たちが生きている時代のアートなので、作家が発信したメッセージを、見る人の感性で受け取ることが可能です。今の時代から「地続き」の未来志向の想像力を働かせることができるのが現代アートの面白さです。

— 美和さんご自身が収集や展覧会に関わるようになったのは、いつ頃からですか。

田口 2013年に開催された、表参道のスパイラルガーデンでの「絵画は踊る—タグチアートコレクションのエッセンス」という展覧会からです。

父のコレクションを初めて見たのは、2011年に損保ジャパン東郷青児美術館で開催された「GLOBAL NEW ART この世界を生きるアート」でした。お客さまと同じように作品を鑑賞していました。このときはまだ私自身、現代アートへの関心は高くなかったため、たくさんのコレクションに囲まれ、「父がいなくなった後に、これだけのコレクションを家族の誰も把握していないというのはよくないのでは」と感じていました。

スパイラルガーデンでの展覧会では、美術館とは違って、受付や人員の手配など準備すべきことが多くありました。「家族の誰かがコミットしたほうがいい」という話になり、私が手を挙げて運営に携わるようになったのです。

実際に運搬や展示の段取りをして、作品を箱から出してスパイラルガーデンに据えた瞬間、場と作品が共鳴して、眠っていた力が解き放たれる光景を目の当たりにしました。空間と一体になって作品が輝き始めるのを見て、魔力のようだと感じたことを覚えています。

「多くの人に、この体験を届けたい」。そう確信して以来、タグチアートコレクション(以下タグコレ)の展覧会実務はほぼ私が担当するようになり、新たな作品の購入も任されるようになりました。

地域や子どもたちに、機会を届ける

— 現在の活動について教えてくださいますか。

田口 美術館で行われる企画展覧会の開催と、学校での「デリバリー展覧会」が主になります。美術館での展覧会は2013年以降、毎年どこからかお声掛けいただき、年に1、2回のペースで、各地で展覧会を行っています。

東京都現代美術館や横浜美術館など、都心部の大型館は別格として、地方の美術館には潤沢な購入予算がなく、現代美術の作品はなかなか買えないのが現状です。「何とか地域の人たちに現代アートを見せたい」というときは、企画展で紹介するのが現実的な手段です。その場合も国内外のあちこちから借りてくるのでは費用も手間も大変なので、作品がまとまっているタグコレはそのようなニーズに対応できるのだと思います。

— 学校でのデリバリー展覧会は、どういった趣旨で始められたのですか。

田口 「アートの世界の最前線をできるだけ多くの人々、特にこれからを担う子どもたちに見てもらいたい」という父の希望から始まりました。小中学校から依頼を受け、当日の朝に作品を搬入・設営し、夕方には撤去する。1日限りの特別なイベントです。

1日で完結させるのは、作品を一晩置くと学校側が保管の責任を負うことになり、負担が大きいためです。費用の面もあり、現在は関東近郊の小中学校が中心ですが、条件が整えば遠方での出張展示も行っています。学校は子どもたちにとっては、ホームの空間。リラックスして鑑賞できる分、美術館とは違う反応が生まれると感じます。

デリバリー展で毎回実感するのは、子どもたちの感受性が驚くほど柔軟だということ。事前に作品リストを送り、当日は「みんなでおしゃべりしながら見てね」と声を掛け、鑑賞後に感想を書いてもらいます。すると、「たくさんの作品を見て、友達と話し合うなかでいろいろな意見が出ました。私には私だけの見方があると気付きました」「初めて写真で見たとき、友達と意見を言い合いながら見たとき、説明を聞いてから見たとき。それぞれで感じ方が変わりました」といった言葉が並びます。1回の展示体験でここまで思考を広げ、言葉にできる。そのしなやかな受け止め方には、いつも驚かされます。

大人の目で「カラフルで可愛いから子どもに人気だろう」と思う作品と、実際に子どもたちが惹かれる作品は、しばしば違います。そのズレがとても面白い。例えば、杉本博司さんの『海景』シリーズ。世界各地の海を、下が海・上が空という極めてシンプルな構図で写したモノクロのシリーズですが、これは子どもたちにとても人気があります。画面の前でじっと見入って、しばらく動かない子もいるほどです。感想には「考えごとがなくなって、無感情になれるような感じがした」「すごく引き込まれる作品で、過去と未来について考えてみたくなりました」といった言葉が並びます。もちろん、その作品がどういった背景・考えで生まれたものなのか、鑑賞の後に解説をしていますが、子どもたちの先入観のない自由な発想はとてもユニークで、新鮮です。

— 教育普及を目的に、「PLAY! たぐコレ」というアートカードも販売されていますね。

田口 「PLAY!たぐコレ」は、タグチアートコレクションの作品を使った52枚の作品カードと、12種のトークカードのセットで、ご家庭でゲームとして遊べるようにつくられています。例えば「飲み物」というトークカードには「こんなラベルの飲み物。それってどんな味?」と書かれていて、作品カードを飲み物のラベルに見立て、味を想像できるようになっています。学校でのデリバリー展にも持って行き、会場に置いておくと、授業が終わった後に子どもたちが集まって、熱心に遊んでいます。子どもたちは、カードさえあれば自分たちでルールを思い付き、遊びを生み出します。

— 感じ方に決まりはないのですね。

田口 現代アートの鑑賞は、互いの感じ方の違いを、誰も傷つけずに言葉にできる貴重な場だと思います。同じ作品を見ていても、人によって注目するポイントがまるで違うからです。最初に「みんな、自分のお気に入りの作品を一つ見つけてね」と声を掛けて、最後に「せーの」で指差してもらうと、選ばれる作品は、見事にばらばらなんです。子どもたちは、人の意見に流されず、自分の「好き」をちゃんと選べるんですね。

一方で、大人になると「どれが有名?」「どれが高い?」といった外側の基準が気になりがちです。混じりけのないまなざし─ピュア・アイで作品に向き合える時間は、思っているよりもずっと短い。だからこそ、学校教育のなかで、もっとアートに触れる機会を増やしてあげてほしいと感じています。

— 最近の企画展覧会についても、お聞かせください。

田口 2025年10月には、岡山県の高梁(たかはし)市で、「世界の道しるべ—ヤバイ現代美術#もっとタグコレ」展を開催しました。会場の高梁市成羽(なりわ)美術館は、建築家の安藤忠雄さんが設計した建物です。館長さんの「1回だけでは、現代アートになじみのない方には届きにくい」という考えから、2年前に初開催し、今年が2回目の実施になります。

また、夏には秋田県立美術館と秋田市立千秋美術館で「ミネバネ!現代アートタグチアートコレクション」展を開催しました。県立美術館と市立美術館の合同展という珍しいケースで、「現代アートはなかなか全館を使っては見せられないんです」とおっしゃっていましたから、2館合同というのは両美術館にとってもチャレンジだったと思います。県立美術館のほうは、こちらも安藤忠雄さんの設計です。

安藤建築は、作品を「置く」ことでその魅力が際立つだけでなく、美術品が置かれることで室内の空間そのものもいきいきとします。秋田県立美術館は三角形のモチーフが随所に使われていますが、今回は、普段は何も置いていない三角形の吹き抜け空間に、そのスケールに合わせて新作を制作していただき、吊り下げ展示しました。

どうやら安藤さんの設計には、もともとそうした使い方の想定があったようで、実際に作品を入れてみると、直線的な空間に丸い形のモビールが浮かび、空間全体が一気にいきいきとし始めました。地元のアートファンの方々からも「前からここに何か掛けたらいいのにと思っていました」と喜びの声が上がり、会期中は人気の撮影スポットにもなりました。

— 近年、ワークショップやセミナーなどの集う場を意図的に設ける美術館が増えています。

田口 秋田市での展覧会では、出展作家の皆さんによるトークショーやワークショップに加えて、県立美術館のフラットな外壁を活かし、出品作家の金氏徹平さんの協力を得てプロジェクションマッピングの作品も展開しました。壁に穴が開いたように見せて、そこから風船が飛び出してくるという、アイデア満載の演出で、集まった子どもたちがジャンプして風船をつかまえようとする場面もあり、大変盛り上がりました。このときは、子どもたちの描いた絵をその場で投影するインタラクティブ手法も取り入れました。

こうした展示プランや教育普及の企画は、基本的に展覧会ごとに一から組み立てます。見せ方については、できるだけ地元のキュレーターの方に考えていただく方針です。秋田のケースも、お盆の時期ということもあり、「一般の方にもたくさん来ていただけるよう、夏祭りのようにやりましょうか」という発想から決まりました。美術館のスタッフの皆さんが力を尽くしてくださり、地元の方々にも喜んでいただけて、本当によかったと思っています。

このように、地域の美術館と一緒に創り上げていくというやり方に意味があると考えています。毎回同じパッケージ企画をあちこちに巡回させるのではなく、美術館の建物や室内の造りなど、その場所、その空間に合わせてセレクトし、展示していく。先方のコレクションとのコラボレーションもします。

現代アートは体験を重ねることで面白くなる

— もともと現代アートは専門外だった美和さんが、今は収集も担当されているわけですが、作品を「見る力」「選ぶ力」はどのように磨いていったのですか。

田口 関わり始めた当初は、現代アートの知識がほとんどありませんでした。そこで、父に助言をくださっていたアートアドバイザーの塩原将志さんにお話をうかがい、作品の調べ方も一から学びました。そのとき、塩原さんから最初に言われたのが次の言葉です。

「いい作品とは、残る作品。その作家が亡くなった後も、後世に残るような作品です。今の時代、何が将来残るのかを知るには、過去にどんな作品が残ってきたのかを見ないといけない。だから現代アートを知るには、昔の作品も見なければいけません。美術館にたくさん足を運んでください」

以後、この助言を指針に、可能な限り美術館へ通い、数多くの作品を見る姿勢を大事にしてきました。

— 美術館での作品鑑賞の際に、現代アートの鑑賞力を養うためのコツのようなものはありますか。

田口 ヨーロッパの美術館には、その地域出身の作家による常設展示が必ずといっていいほどあります。パリのオルセー美術館やロンドンのナショナル・ギャラリー、アムステルダム国立美術館などでも、有名画家だけでなく、同時代に交流のあった画家の作品まで幅広く並びます。そうした展示を、時間をかけてしっかり見るのです。

例えばレンブラントの時代、オランダには似た作風の画家が何人もいました。それでも、後世に名が残る画家の作品には、どこか「オーラ」のようなものがある。何度も見ていると、「あ、この人の絵はなんか違う」と感じます。言葉にしきれないけれど、確かに違う。だからこそ有名になり、作品が残っていく。その違いを、自分の感覚に叩き込んでいくわけです。

今、注目を集めるエマージングな作家についても同じで、「なぜこの人が評価されているのか」をひたすら見て、感じ取るようにします。「きれい」「美しい」といった表層ではなく、「何かが引っかかる」という感覚。そうした体験を重ね、体で覚えていくのが大切だと教わりました。結局のところ、「とにかくたくさん見てください」ということに尽きるのだと思います。

— 美和さんは以前に「ウェブ上での鑑賞では作品の持つたたずまいが伝わらない」とおっしゃっていましたが、作品を「見る」というより、「体験する」ということなんですね。

田口 パンフレットやSNSなどでも、作品の写真を見ることはできます。多くの人が、写真をちょっと見て作品を知った気になってしまいますが、そういうものでもないのです。その作品が持っているオーラ、「なぜその作品が残っているのか。なぜ有名なのか」、これは肌感覚でしかつかめません。写真を見た後で実物を見て「ああ、こんなに違うんだ」と感じるのも、学びの形だと思います。

現代アートの場合はなおさら、1回目に見たときから「すばらしい」と感じられるかというと、きっとそうではないことが多いです。私自身、最初に父のコレクションを見たときには、圧倒されたものの、作品が持つ魅力は理解できずにいました。作品を見て面白いと思えるようになるにはある程度経験がいります。場数を踏むうちに、「この作品のここが好きだ」「ここはちょっと苦手だ」といった自分なりのフックが早く見つかるようになり、そこから作品世界へ深く入り込めるようになっていくのです。

— 現代アートを体験する場として、美術館やアートギャラリーがあると思いますが、初心者には入りづらい印象があります。

田口 私自身、仕事で関わるようになるまでは、自分から現代アートのギャラリーに足を運んだことはありませんでした。一般的にアートギャラリーでは、作品に解説や価格表示がなく、小さなマンションの一室で開かれていることもあります。入り口までは行ったものの、中に入る勇気が出ず、そのまま引き返したこともあります。だから「現代アートのギャラリーはハードルが高い」と感じる方の気持ちは、よくわかります。

美術館についても、父はよく「美術館の解説は難しすぎるよ」と言います。見る人が「この絵、なんでこうなっているのかな?」と感じているなら、その問いに沿って答えを示すべきなのに、そうなっていないことが多い、と。見る側の視点に寄り添った言葉が、求められている気がします。

一方で、さきほどお話に挙げた塩原さんの説明はとてもわかりやすい、とも言っています。塩原さんはアートディーラー(画商)でもあって、お客さんの好みに合わせて作品を選び、お薦めしているんです。そういう人たちの解説は、作品の魅力が伝わりやすいんです。買っていただくには、限られた時間で魅力を伝える必要がありますから。

塩原さんによると忙しい経営者の方はよく、「一言で言うと、どこが面白いの?」と問われるそうです。そこでまず、ポイントを押さえて簡潔に伝え、相手が興味を示したら、少しずつ背景や文脈を解説していく。そんな進め方をしてきたと聞きました。塩原さんも、そうしたやり取りを重ねるなかで「鍛えられましたよ」とおっしゃっていました。

作品をわかりやすく水先案内するのは、確かに難しいことです。最近は日本の美術館でも、解説を先に読ませない見せ方、つまり、まず作品を自分の目でじっくり見てもらう、対話型の鑑賞が重視されるようになってきました。私たちのデリバリー展覧会でも対話型の鑑賞で導入をして、その後に解説をするという方法をとっています。

父も「一方的に説明されても頭に入ってこない。見ている人の疑問や知りたいことに答えるべきだ」とよく言います。私も同感で、そうした姿勢も含めて、現代アートの見せ方はこれからもっとアップデートしていく必要があると考えています。

アートを次世代へつなぐために

— 現代アートになじみのない一般の人が作品を楽しむためには、どうしたらいいでしょう。

田口 私は、現代アートに限らず、日本では子どもの頃からもっと美術作品に触れる機会を増やすべきだと考えています。父も「アートに触れる機会は、頭が柔らかいうちに与える必要がある」とつねづね言っています。日本の小中学校では、図工の時間に制作をさせますが、その前段として、作品を鑑賞してインプットする時間が必要だと思います。現状の学校教育では、鑑賞するための教育が十分とはいえません。制作は、手先が器用な子にとって楽しい一方で、そうでない子は自信を失いがちです。まずよい作品を見て感じる体験が、表現の土台になるはずです。

デリバリー展覧会に参加した小学生の感想に、こんな言葉がありました。「私はもともと絵が上手ではなくて、不安に思っていました。だけど、絵の説明を聞いて『絵は思うままに描いていいんだよ、自信を持って描いていいんだよ』と言われたようで、とても感激しました。勇気をもらったので、これからは自分の思うままに描いていきます」

こうした出会いが、自分の「好き」や「面白い」を表現できるきっかけになります。だからこそ、美術鑑賞の時間を学校教育のなかにもっとしっかり位置付けたいのです。

日本は美術館の数自体は多いといわれます。しかし、実際に人々が多様な作品と出会い続ける場として、十分に機能していない面もあります。新しい作品を購入する予算がゼロという館も珍しくありません。建物は整っていても、「継続的にコレクションを形成する」という考えが組み込まれていないのです。これは美術館だけの責任ではなく、私たち市民側の課題でもあります。納税者である市民が「現代アートに触れる機会は必要だ」と声を上げ、その価値を共有できてこそ、基盤が整います。そのためには人々が子どもの頃から現代アートに触れて、その価値を感じる体験がなければ難しいでしょう。

— アートの価値を伝えるにあたって、美和さんの目から見て、「発信がうまいなあ」と感じる美術館はありますか?

田口 青森県の弘前れんが倉庫美術館は、作家のトークをYouTubeで発信したり、字幕やアーカイブ化にも取り組んだりするなど、情報発信に力を入れています。もともと酒蔵だった建物をリノベーションした、決して大きくはない美術館ですが、居心地がとてもいいんです。館内には図書室があり、棚いっぱいにアート関連の本が並び、無料エリアとして開放されています。その空間にも現代アートが掛けられることがあり、地域の子どもたちが作品の前で勉強している姿も見られます。

青森にはほかにも、十和田市現代美術館、青森県立美術館、そして青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)もあり、ACACでは現代アートの展覧会に加え、海外アーティストが滞在しながら制作するアーティスト・イン・レジデンスも継続しています。これらの4館に八戸市美術館を加えた5館で「AOMORI GOKAN」というユニットを組み、地域連携で企画や発信を行っています。

人材面でも、首都圏の美術館で主任を務めていた方を館長に迎えるなど、現代美術に通じた人材を積極的に登用しています。こうした人材交流と情報発信の積み重ねによって、青森全体が現代美術に関して“熱いエリア”になってきていると感じます。

— 一時期、企業が芸術・文化活動を支援するメセナ活動が盛んになったことがありますが、美和さんの目からご覧になっていかがですか。

田口 企業の皆さんには、流行を追う単発協賛ではなく、事業所のある地域など身近な場に目を向けた継続的な支援をお願いできれば、取り組みを次世代へつなげられると思います。

高梁市の展覧会パンフレットにも名前が載っている岡山イーグル工業さんは、岡山の地元企業です。普段はBtoBの事業が中心で知名度が上がりにくく、採用で苦戦することもあると伺いました。一方で、現代アートの展覧会には若い来場者が集まります。同社はその点に着目し、成羽美術館での現代アートの取り組みを継続的にサポートしてくださっています。美術館にとって本当にありがたい支えです。

例えば、毎年あらかじめ予算を決め、地域の美術館が作品を購入するための資金を提供する、あるいは一定額の作品を寄贈する。こうした支援を続けると、企業名の露出にもつながりますし、地域の人たちも新しい作品に出会えます。次の世代に確かな価値として残るお金の使い方を、ぜひご一緒に考えていけたらと思います。

現代アートはメディアでもあり、非常に強い発信力を持っています。実際、ブランドイメージの向上に向けて上手に活用し、一流アーティストと組むことで成果を上げている事例もあります。企業のマーケティングを通じて、より多くの人が現代アートの魅力に親しむようになれば、この領域はさらに大きく盛り上がっていくでしょう。

— 今後はどういった活動をお考えでしょうか。

田口 私たちにコレクションの貸し出しを相談される美術館や、デリバリー展覧会を依頼してくださる学校の皆さんは、どなたも何か新しいことに取り組みたいと前向きで、その期待にはぜひ応えたいと思っています。ただ、それだけでは十分ではありません。タグコレが地方の美術館や小中学校に作品を届ける取り組みは、いわば草の根の活動です。理想は、この動きが呼び水となって各地で同様の試みが生まれること。美術館の側からも学校へ出張して作品を見せる取り組みが広がれば、それをきっかけに将来、美術館へ足を運ぶ子どもたちも増えていくのではないでしょうか。そのためにも、私たち自身がさらに発信を強めていく必要があります。

父はよく、「アート以外の分野にもきちんと発信していかなくては。内向きではだめだ」と言っています。私も、一般社会に向けてメッセージを届けることは大切だと、強く感じています。まだまだアートの世界には課題が山積みですからね。ですので、現代アートがまだ好きではない人、これから知ってほしい人に向けても、積極的にリーチしていきたいと思っています。