はじめに

近年の情報技術の進歩による端末やコンテンツの進化と多様化、無償のデジタル財の普及は、企業と消費者のコミュニケーションのあり方を変化させる。1990年代のインターネット普及初期の中心的デバイスはPCであったが、インターネットが普及してから約四半世紀が経過した現在は、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末が主流となり、スマートスピーカーなどがさらに加わった。つまり、消費者はインターネット上の情報に常時接触しているのである。

また、ソーシャルメディアの普及により、消費者が誰でも低コストで画像やテキスト、動画などのコンテンツを作成し、オンラインで共有することができるようになった。こうした中で、消費者が生成するコンテンツ(User Generated Contents, UGC)は増加の一途をたどっている。インターネット黎明期における主要な情報探索手段は検索エンジンであったが、現代の消費者はソーシャルメディアを情報探索のための手段としても利用し、その情報源としてのUGCは重要性を増している。

こうした市場環境の変化に伴い、企業はペイドメディア(広告費を支払って情報発信するメディア)、オウンドメディア(公式ウェブサイトに代表される自社で保有するメディア)、アーンドメディア(自然発生的に消費者が創造したコンテンツの中で自社が言及され、信用や評判を獲得(earn)する場合のメディア)という3つのメディア、つまりトリプルメディア(triple media)を組み合わせた戦略を展開するようになった。この3つのメディアは独立して存在するのではなく、相互に影響を及ぼしあう。例えば、ペイドメディアのテレビ広告を、自社のオウンドメディアの「広告ギャラリー」においてアーカイブとして公開することができる。また、テレビ広告はソーシャルメディア上で拡散され、結果的にアーンドメディアにおける露出を得ることも可能である。

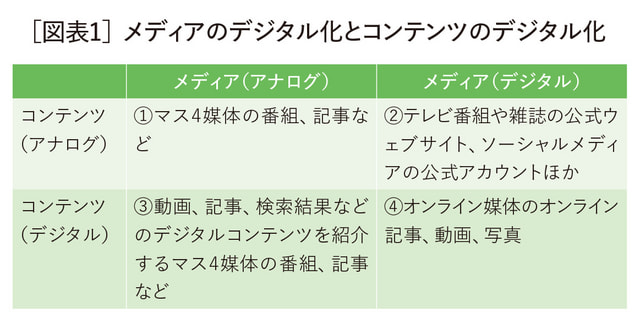

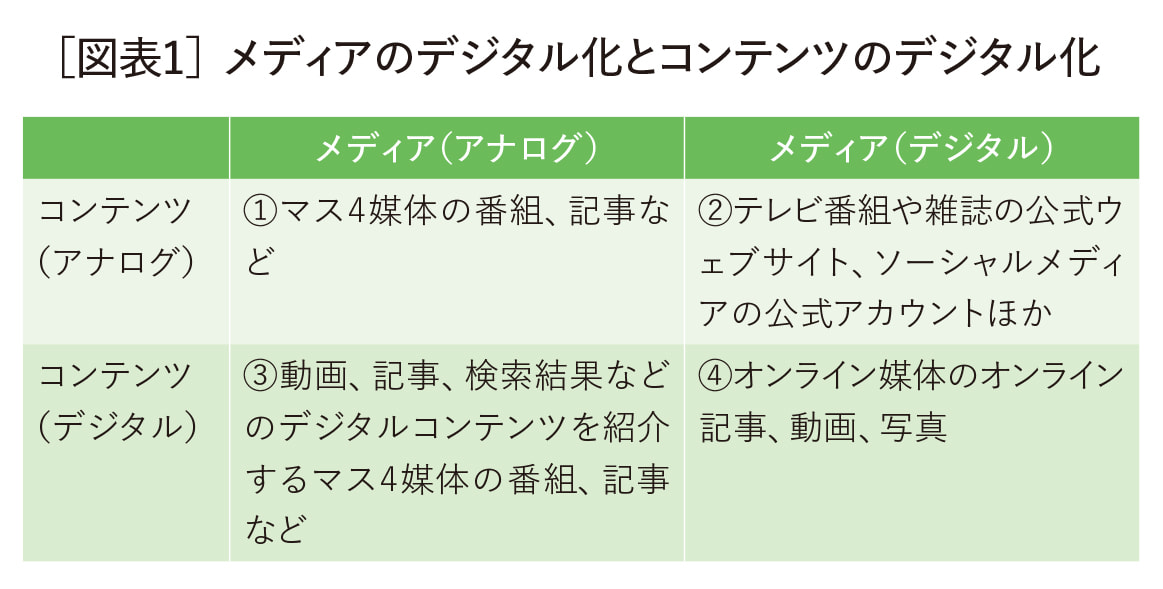

こうした動向を理解する上では、コミュニケーションを伝達する場であるメディアと伝達内容であるコンテンツとを切り分け、メディアのデジタル化とコンテンツのデジタル化を分けて考える必要がある。メディアのデジタル化とは、コミュニケーションを伝達する「場」が、物理的な制約を持つ新聞・雑誌や、一方向的な放送電波といった従来のアナログな経路から、インターネット技術を基盤とする双方向かつ時間や場所の制約を受けにくい経路へとシフト、あるいは拡張されることを指す。また、コンテンツのデジタル化とは、伝達される「内容」が、単にデジタルデータ形式に変換されるだけでなく、デジタルメディアの特性を前提として、その企画、制作、表現方法そのものが変容することを指す。[図表1]はメディアのデジタル化とコンテンツのデジタル化を2×2のマトリックスで表現している。

①は、アナログのコンテンツをアナログメディアで発信するケースであり、具体例としては新聞や雑誌の記事が挙げられる。②は、アナログ媒体が作成したコンテンツをデジタルメディアで発信する場合であり、これにはテレビ番組や雑誌の公式ウェブサイトやソーシャルメディアの公式アカウントが含まれる。③は、デジタルメディアが作成したコンテンツをアナログメディアで発信する場合であり、これにはオンライン動画などのコンテンツをテレビ番組などで紹介する事例が含まれる。最後に、④は動画などのオンラインコンテンツをオンラインメディア上で発信する場合である。

広告コミュニケーションにおける「デジタル化」とは、①から④へのシフトのみならず、②や③も含まれる。インターネット普及以前は、左上の①のみを活用してブランド・コミュニケーションを行っていた。デジタル時代においては、①に加えて②、③、④の領域の手段を活用して、コミュニケーションを行うことが求められる。

このような環境において、ブランドが持続的に成長するには、市場環境の変化に対応したコミュニケーション戦略を再構築することが不可欠である。本稿は、デジタル化が進む現在の市場環境下における広告コミュニケーションのあり方を明らかにすることを目的とする。

インタビュー調査からの発見

著者らは、デジタル時代におけるマーケティング・コミュニケーションの変容とブランド戦略について、企業の実務担当者から直接情報を得るために、先進的な取り組みを行う企業の担当者へのインタビュー調査を実施した。インタビューは半構造化インタビュー形式で行い、マーケティング・コミュニケーション戦略に関して調査対象者の経験や意見を詳細に聴取した。インタビューの対象と実施日は(株)HYBEJAPAN(2023年8月29日、12月11日)、サントリーホールディングス(株)(2023年12月1日)、日清食品ホールディングス(株)(2024年1月9日)、(株)クラシコム(2024年2月9日)、(株)星野リゾート(2024年5月16日)、(株)メルカリ(2024年9月10日)である。これら企業は、エンターテインメント、食品、小売、宿泊、フリマアプリなど、多様な業界に属しており、デジタル時代におけるトリプルメディアを用いたコミュニケーション戦略の先進的事例として位置付けられる。以降はインタビュー調査の発見事項を挙げる。なお、記載の簡潔性および可読性を考慮し、文中における企業名は「株式会社」等の法人格を省略して議論を進める。

情報拡散の重要性

ここからはインタビューの発見事項を述べる。1点目の発見事項は、情報拡散の重要性である。サントリーホールディングスは、広告コミュニケーションのプロセスが、広告によって商品認知を獲得することから、広告によって話題化し、それによって商品認知の獲得につながるというように変化したと指摘している。つまり、広告の役割は商品認知の獲得ではなく話題化であり、話題化によって商品認知が起こる、という順番に変わったということである。広告でメッセージを届けた後の二次拡散により、ソーシャルメディアのタイムラインに広がり、フィルターバブルを突破するという。情報が拡散するためには、情報自体にも拡散する特徴が必要となる。同社によると、驚きやざわつき、強い共感が情報拡散のためには重要であるという。

日清食品ホールディングスも、サントリーホールディングスと同様にブランドの話題化を意識していた。同社によると、話題化における情報拡散の順序はまずテレビで発信し、次にその内容がSNSで拡散する。十分に拡散すると、ロケットニュースなどのネット記事で取り上げられ、さらに拡散が大きくなると、ヤフーニュースやLINEニュースなどのオンラインニュースとして取り上げられる。オンラインニュースで取り上げられた情報はテレビ番組で取り上げられ、そのことはSNSで拡散するという。日清食品ホールディングスの発言からは、情報がオンライン・オフラインのメディアの垣根を超えてシームレスに拡散することがうかがえる。

また、星野リゾートは、自社のホテルがテレビ番組や記事で紹介されると、番組や雑誌の公式ウェブサイトや公式アカウントに転載され、コンテンツがボーダーレスに拡散することを指摘している。星野リゾートの事例から明らかなように、オンラインメディアではコンテンツが転載されるので、結果的に多くのリーチを獲得できることになる。

コンテンツの重要性の高まり

1点目の発見事項は情報拡散の重要性であったが、拡散する情報源となるのがコンテンツである。インタビュー調査の結果、多くの企業がデジタル時代のマーケティング・コミュニケーションにおいて、コンテンツの重要性を指摘していた。「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコムは、ポッドキャストやYouTubeなどのIP(知的財産)を活用し、ソーシャルメディアでのリーチを拡大している。同社は良質なコンテンツの制作に投資することによって、顧客エンゲージメントを高めている。

星野リゾートも、質の高いコンテンツがボーダーレスに拡散し、より多くの消費者にリーチできると考えていることから、コンテンツを重視していた。また、HYBE JAPANは、所属アーティスト自らがコンテンツをソーシャルメディアで発信することで、ペイドメディアに依存しない、自主制作のオリジナル・コンテンツを提供していた。こうした企業発のコンテンツは、ファンによる拡散や二次創作の源泉となっている。また、日清食品ホールディングスは、どのようなアウトプットをすれば人の心は動くのかを問い、コンテンツの「鮮度」や「面白さ」、「ピュア」といった要素を重視していた。

コンテンツは顧客を動かし、エンゲージメントを生み、ブランド世界観を構築する中核要素である。広告をアウトバウンド・マーケティングと位置付けると、消費者に自社の情報を見つけてもらう活動はインバウンド・マーケティングと位置付けることができる。動画プラットフォームやテレビのリモートコントローラーにおける広告スキップ機能からも明らかなように、広告忌避は長期的なトレンドである。こうした背景から、いかにして自社の情報を検索エンジンの上位に表示させ、自社のランディングページに誘導するかがブランド認知やブランドの関心を獲得するカギとなる。良質なコンテンツの存在はインバウンド・マーケティングの効果向上においても必要不可欠であるといえる。

オウンドメディアの役割の拡大

今回のインタビュー調査の発見事項のひとつは、トリプルメディアのうち、オウンドメディアの重要性が拡大し、情報発信に加え、顧客関係構築、ロイヤルティ向上、コマース機能を持つプラットフォームへと進化している点である。クラシコムは自社ECサイトを「ライフカルチャープラットフォーム」と位置付け、読み物・動画・ラジオ・映画など、さまざまなコンテンツを制作・提供している。また、商品ページ・コラム・動画・ポッドキャストなどの多様なコンテンツのシームレスな移動を可能にする独自プラットフォームを構築するために、2019年11月にiOSアプリ、2020年4月にAndroidアプリを提供開始した。同社はこうした取り組みによって、顧客囲い込みとエンゲージメント深化を図っている。

また、HYBE JAPANの関連会社のWeverse Companyは、ファンダムプラットフォーム「Weverse」を運営している。Weverse上ではファンとアーティストが交流することが可能であり、ブランド体験の共創が行われ、製品・サービスの販売が行われている。つまり、Weverseはコミュニティ・メディア・コマース機能を統合したオウンドメディアだといえる。Weverse上ではさまざまなソーシャルメディアに偏在するコンテンツを1カ所でまとめて閲覧することができるため、ファンにとってはワンストップメディアとして位置付けられる。また、無料ではあるが会員登録が必要であるという点で「半分開いたコミュニティ」であるため、他のソーシャルメディアと異なり誹謗中傷からアーティストが守られ、ファンも嫌な思いをする可能性が低い安心・安全なコミュニティである。さらに、Weverseは自社メディアであるだけでなく、自社ECプラットフォームとしての役割も果たしているため、広告と販売の中間排除を可能にしている。メディア機能、コマース機能、コミュニティ機能を持つことは、ソーシャルメディア各社やECプラットフォームなど、他社の規約変更の影響を受けないという利点もある。

この2社の事例において、メディアとコマースの境界線は曖昧である。コマース機能を持つオウンドメディアがメディア的側面を持つと、購入目的がない場合でも訪問されるため、サイトの訪問頻度や滞在時間の増大に貢献し、結果としての購買機会を増やすことにつながると考えられる。

テレビの重要性の再評価

今回のインタビュー調査では、デジタルメディアの台頭にもかかわらず、多くの企業がテレビを重要なメディアと捉えていることが明らかになった。特に、無関心層へのリーチや話題の起点としてのテレビの役割が評価されていた。日清食品ホールディングスは、テレビを話題の「発射台」として認識している。同社は「尖った」テレビCMを放映し、SNSでの話題化、ネット記事化、再度のテレビ露出という話題化を実践している。また、テレビCMを「空中戦」、SNSでの話題化を「サイバー戦」、店頭での販促を「地上戦」と位置付け、それぞれを組み合わせた独自の戦略を採用している。

メルカリは、テレビCMで潜在層を獲得し、オンライン広告で「刈り取る」といった全体設計を行っている。つまり、潜在層の獲得には、テレビ媒体は有効ということである。また、オフラインのイベントをテレビ番組で取り上げられるように企画・設計することで、自然検索の増加を図り、顧客獲得コストの低下を実現している。

星野リゾートは、テレビ番組への露出で認知度を高め、自社ブランドが消費者の「想起集合」に入ることを目指している。テレビに同社のホテルが取り上げられることで、マス層に認知され、“憧れ感”が醸成され、「いつか行きたい」と思ってもらえるという。テレビ番組露出後に、ウェブサイトへのアクセスや予約が増加する効果が確認されている。

HYBE JAPANは、テレビ番組を非認知層へのアプローチおよび既存ファンのエンゲージメント深化に有効であると認識していた。アーティストの音楽番組への出演は、非認知層の認知獲得に有効である。また、既存ファンにとっては、オフラインメディアへの出演は拡散の情報源である。アーティストの出演は、出演部分の動画に加えて、出演前後の舞台裏もコンテンツとなり、ファンはこうしたコンテンツについてソーシャルメディアやオウンドメディアで感想を語り合い、エンゲージメントを深めているのである。

これらの事例は、デジタル時代においてもテレビが新規顧客獲得や認知度向上に有効であり、デジタルメディアと連携・転載されることで効果を最大化できることを示している。

考察①変わるトリプルメディア

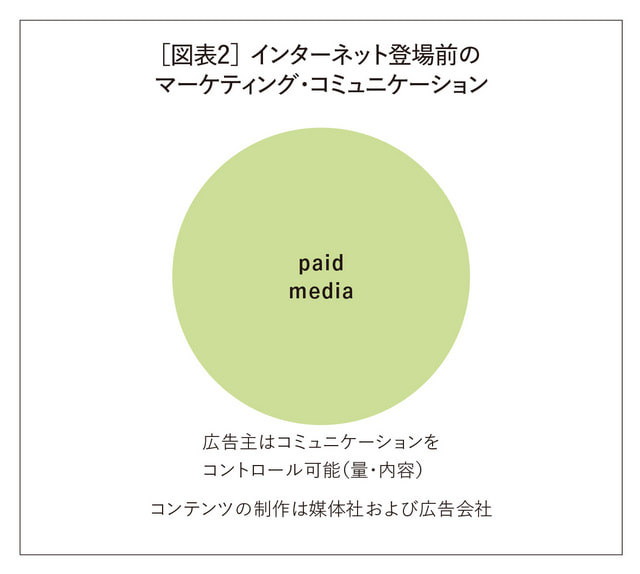

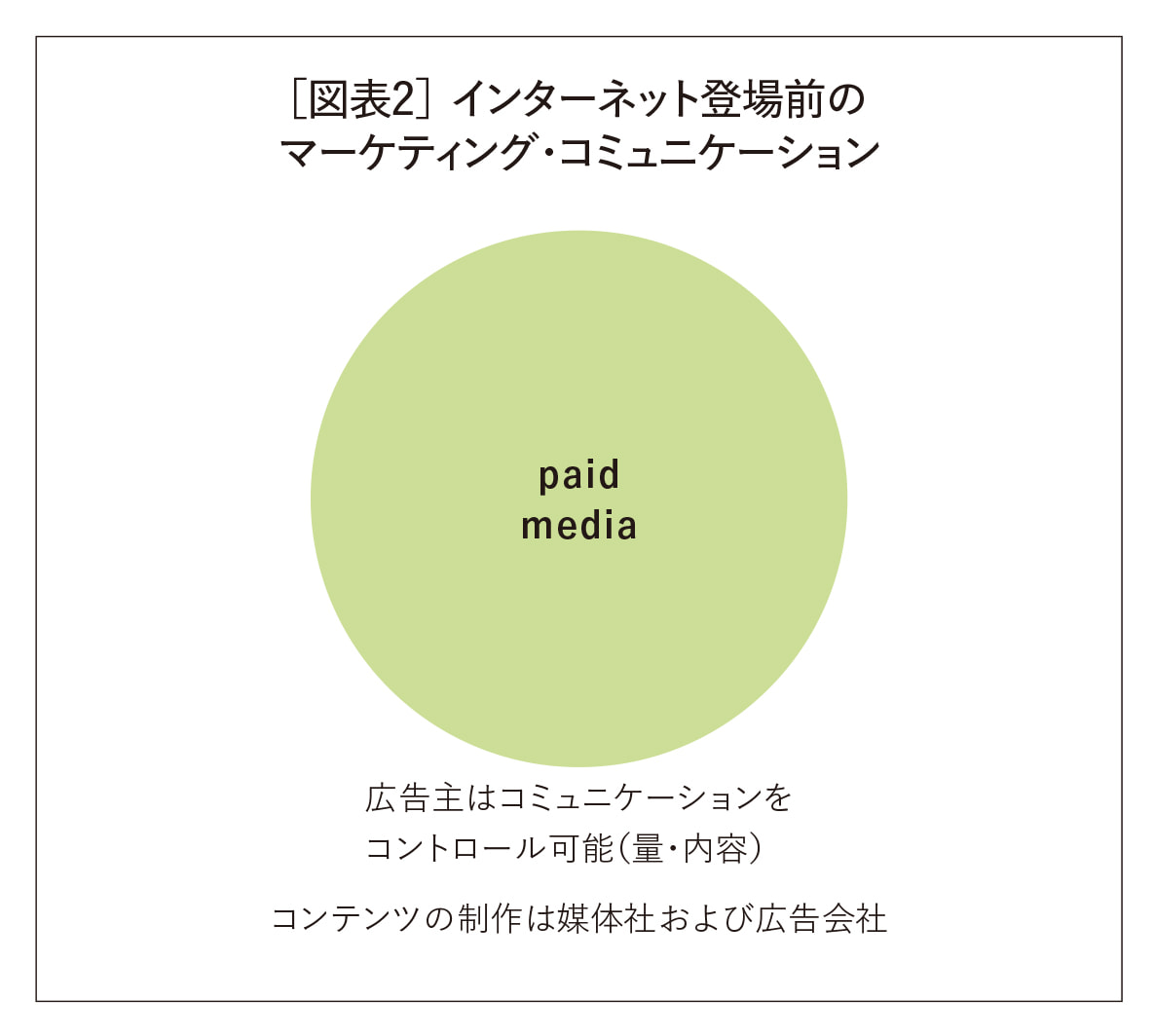

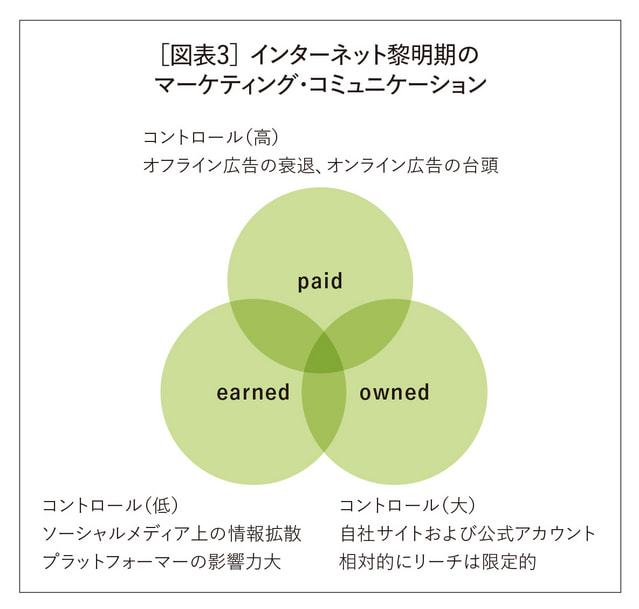

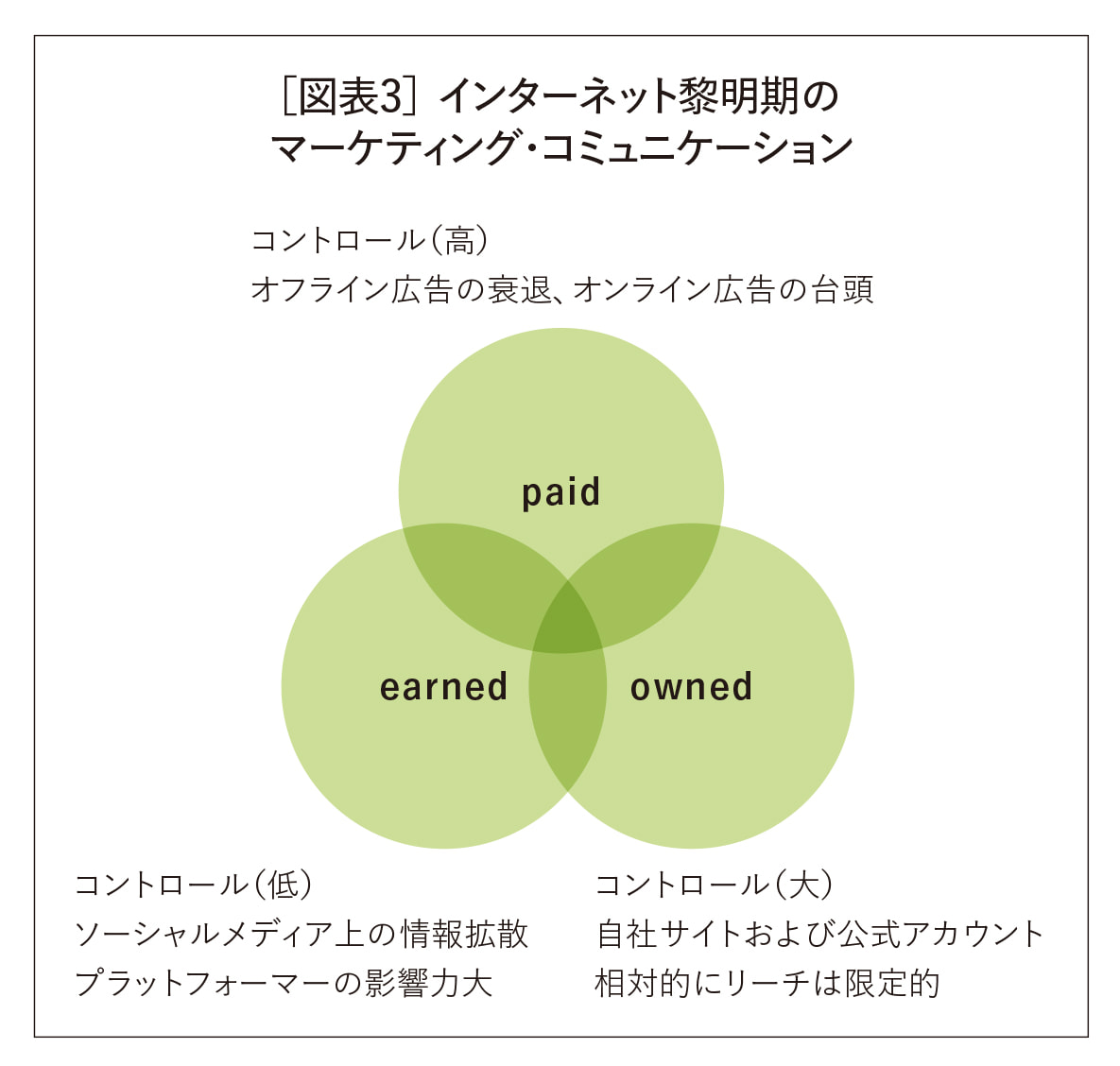

以上、インタビュー調査の発見事項を述べた。ここからは考察を述べる。インターネットが登場する以前は、ブランド・コミュニケーションは主にペイドメディアを通じて行われていた[図表2]。ペイドメディアにおいては、広告主はコミュニケーションの量・コンテンツともにコントロールすることが可能であった。コンテンツの制作は、媒体社および広告会社にゆだねられていた。その後、インターネットの登場と普及によって、ペイドメディアにオウンドメディアとアーンドメディアが追加された。企業はこの3つのメディア、つまりトリプルメディアを効果的に組み合わせてコミュニケーションを設計することが求められるようになった[図表3]。

デジタル化が進む中で、ペイドメディアに関しては、オフライン広告が衰退し、オンライン広告が台頭していった。このことは、電通の日本の広告費の推移からも明らかである。2025年現在、日本の総広告費7兆6,730億円のうち、インターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)で、総広告費に占める構成比は5割に迫る47.6%となった(電通,2025)。また、企業はオウンドメディア、つまり公式ウェブサイトやソーシャルメディアの公式アカウントを運営することが当たり前となった。オウンドメディアは企業がより高いレベルでコントロールができる半面、その他のメディア形態と比較すると相対的にリーチが限定的である。こうした中、アーンドメディアのクチコミが脚光を浴び、企業は情報拡散や好意的なクチコミの獲得に注力していった。しかし、アーンドメディアは、ユーザーの投稿もプラットフォーマーの規約変更に関しても、広告主によるコントロールは不可能であるという側面を持つ。

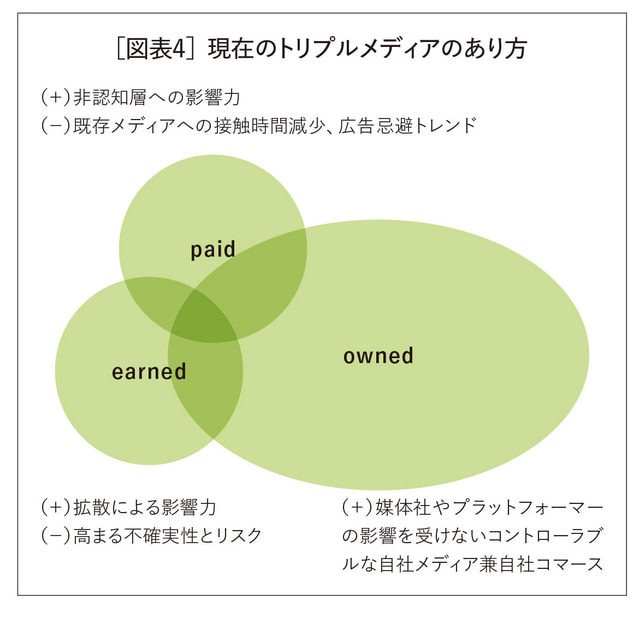

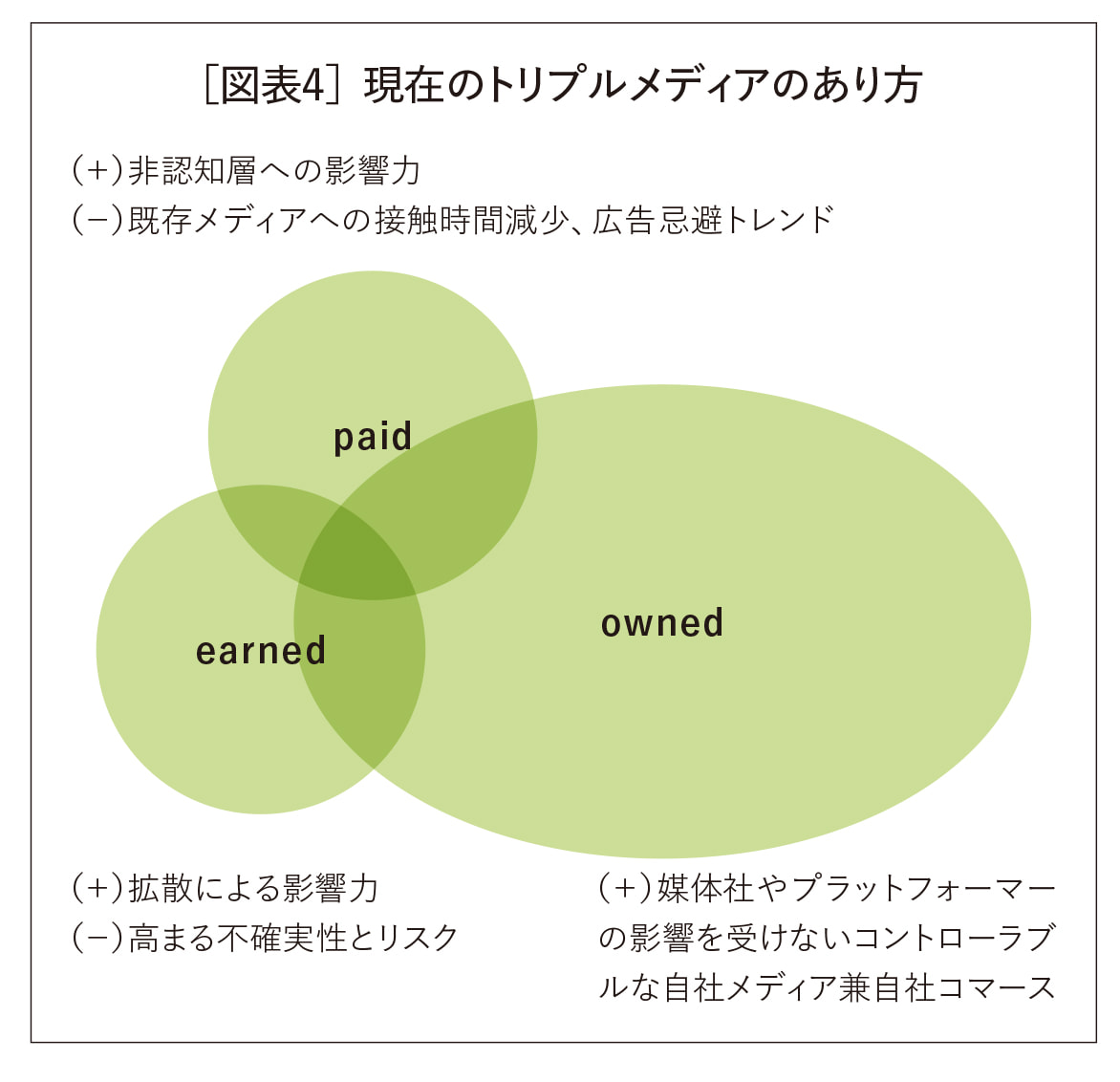

インタビュー調査から見えてきたのは、2025年現在のトリプルメディアのあり方は、[図表3]から[図表4]へとシフトしているということである。まず、ペイドメディアについては、ソーシャルメディア上の拡散のトリガーとしてのテレビ広告や、認知獲得のためのオフラインペイドメディアが再評価されている。既存メディアの接触時間減少や、広告忌避トレンドおよび広告スキップを可能にするさまざまな手段の広がりは、ペイドメディアの重要性を低下させているが、再評価される側面があることが確認された。

続いて、アーンドメディアに関しては、マーケティング・コミュニケーションにおける情報拡散およびその影響力が企業に認識されている。その一方で、昨今の規約変更、買収による経営者変更、政治介入、増加する犯罪や炎上により、アーンドメディアへの過度な期待は低下傾向にある。このメディアの不確実性とリスクが高いことは明白なためである。こうした中で、媒体社やプラットフォーマーの影響を受けないコントローラブルな自社メディア兼自社コマースサイトとしてのオウンドメディアの価値が高まっている。

考察②コミュニケーションの設計は、スイムレーン型からアシスト型へ

今回の調査からは、企業はコンテンツの話題化と情報の拡散を事前に設計して、マーケティング・コミュニケーションを行っていることが明らかになった。また、情報拡散はメディアの垣根を超えて、シームレスに行われている。各媒体のコミュニケーションは、その直接的な効果と他のメディアを後押しする間接的効果を有している。

Unnava & Aravindakshan(2021)は、ソーシャルメディアの3つの効果として、直接効果、スピルオーバー効果、キャリーオーバー効果を挙げている。直接効果とは、同一プラットフォームにおけるエンゲージメントの生成である。スピルオーバー効果は、ソーシャルメディアから他のプラットフォーム上のエンゲージメントへの波及効果である。キャリーオーバー効果は、コンテンツ投稿の「延命」であり、ソーシャルメディア上のリツイートやシェアといったエンゲージメントによって、コンテンツの寿命が延びることを意味する(1)。

従来の広告効果測定は、それぞれのメディアが独立して評価される「スイムレーン型」で行われていた。この方式ではプールのように、スイムレーンを超えて互いに影響を及ぼすことはない。しかし、現在では、各メディアが互いに影響し合い、広告効果を高めている。こうした状況を踏まえ、広告効果測定も、各メディアの直接効果だけでなく、間接効果を含めた「アシスト型」の評価へと変化している。つまり、サッカーのように、ゴールだけでなくアシストも競技において重要な要素となっている。デジタル時代には、各コミュニケーション施策の直接効果だけでなく、間接効果を考慮したコミュニケーション設計と効果測定が重要となる。

考察③CRMの普及と顧客生涯価値

顧客生涯価値(Customer Lifetime Value, CLV)は、一人の顧客が企業にもたらす総利益であり、長期的な顧客関係構築の重要性を示す。顧客生涯価値は、一人の顧客が企業にもたらす利益(Lifetime Value, LTV)から、顧客獲得コスト(Customer Acquisition Cost, CACあるいはCost Per Acquisition, CPA)を引いたものである。なお、簡略化のため、顧客維持利益および顧客維持コストは本稿では扱わないこととする。定義から明らかなように、CLVを高めるためにはLTVを高め、CACを低下させることが必要となる。なお、顧客生涯価値はCLV以外にもLTVと表記される場合があり、実務の文脈では同義語として扱われることが多いが、ここではCLV=LTV-CACであることに着目して議論を進める目的から、CLVとLTVを区別して書き分ける。

LTVは、顧客期間中のマージンの総和であるため、利益率が高く、顧客期間が長い顧客ほど、LTVが高くなる。顧客期間の延長のためには、既存顧客向けのサービスへの投資による顧客満足向上が寄与する。また、利益率を維持するためには、価格訴求型プロモーションに依存しないことも重要となる。

次に、CACの低減を考える。CACは、顧客獲得単価を下げるためには、ペイドメディアの予算配分の最適化以外に、自然検索やアーンドメディア上のクチコミ、そしてそれらを増大させる広報活動への注力などが挙げられる。CLVやCACは、その絶対額で判断されるべきものではなく、投資効率(LTV/CAC比など)で判断されるべきである。つまり、CACが高くても、LTVがそれに応じて高ければ効率上の問題はなく、一方でCACの金額が低くても同様にLTVも低ければ、マーケティングROIが低いということになる。

顧客生涯価値の重要性は2000年頃から指摘されていたものの、CRM(Customer Relationship Management)の導入による顧客生涯価値の管理は会員制度を導入しているか、オンライン・オフラインの通信販売を行う一部の企業に限られていた。顧客にユニークなIDが付与され、購買履歴データを含む行動履歴データが整備されていることが、CRMの実践の前提であったためである。インターネット黎明期から約四半世紀が経過した近年は、多くの企業が会員制度を導入し、オンラインの直販も普及している。また、商品・サービスの購入方法も、都度課金以外の積算方法、具体的には定期購入―いわゆる「サブスク」―を採用する企業が増大している。定期購入は、顧客のリピート購入を自動的に実現する仕組みである。顧客生涯価値を増大させるためには、既存顧客の育成およびその前提としての新規顧客の獲得が重要となる。

インタビュー調査からは、CACを低下させ、LTVを向上させる施策としてのソーシャルメディアでのクチコミ促進(アーンドメディア活用)、オウンドメディア強化や広報活動による自然検索の増大、マーケティング予算配分最適化といった取り組みが行われていることが明らかになった。クラシコムはアプリのダウンロード数、SNSアカウントのフォロー数、メルマガ購読数などの「エンゲージメントアカウント数」を重視していた。こうした取り組みは、顧客に再アプローチ可能な状態をつくり、LTV向上を目指すものである。また、メルカリは、売り手である出品者ユーザーのLTVが高いと判断し、出品促進施策に注力していた。この事例は、LTVがKPIとなっていることを示している。HYBEJAPANでは、ファン・コミュニティとEコマースの機能を統合することで、熱量の高い「スーパーファン」育成につながっている。これらの取り組みは、企業がLTVを重視し、LTVの増大とCACの低減のために、さまざまな施策を行っていることを示している。

考察④無関心層・低関心層へのアプローチの重要性

重要であることはいうまでもないが、そもそも無関心層・低関心層の新規顧客獲得が行われなければ、既存顧客の育成は不可能である。今回のインタビュー調査では、複数企業が無関心層・低関心層・非認知層への働きかけの重要性について言及していた。Sharp(2010)はブランドの成長の鍵はノンユーザーやライトユーザーにあることを指摘し、そのためにはメンタル・アベイラビリティとフィジカル・アベイラビリティが重要であることを指摘している。メンタル・アベイラビリティとは、消費者が購買を検討する際に、特定のブランドを容易に想起できる状態のことを指す。広告や広報活動による認知度や好感度の向上が、これを高める。例えば、日清食品ホールディングスのサイバー戦や空中戦は、メンタル・アベイラビリティの向上に貢献している。フィジカル・アベイラビリティとは、消費者が購入したいと思ったときに、容易にそのブランドの商品やサービスを購入できる状態を指す。流通チャネルの拡大や在庫管理の最適化が、これを高める。日清食品ホールディングスのいう地上戦は、フィジカル・アベイラビリティの向上に貢献する。

ライトユーザーのメンタル・アベイラビリティ向上については、メルカリは、「(ブランドを)知っている人が多いほうが、愛が深くなる。知られている感があるブランドのほうが、消費者は好きになる」と述べている。彼らは、テレビCMで潜在層を広げ、ライトユーザー層のメンタル・アベイラビリティ向上に努めている。また、日清食品ホールディングスは、「数多くの人が、当社ブランドの話題に触れ、同時に脳内に占めるそのブランドに対する関心の度合い、つまりはマインドシェアが高まることとなり、商品が買われる」ことを主張している。

無関心層・低関心層は、自ら積極的かつ能動的に当該製品に関する情報検索を行うことはない。このため、メンタル・アベイラビリティとフィジカル・アベイラビリティの両方を高め、無関心層・低関心層との出会いの接点を演出するマーケティング・コミュニケーションが不可欠となる。

おわりに

本稿は、デジタル技術の発展が広告コミュニケーションとブランド戦略にもたらした変容を、複数の企業事例分析を通じて考察した。インターネット普及期から約四半世紀が経過した現在、広告コミュニケーションは、メディア間のシームレスな情報拡散、拡散する情報としてのコンテンツ・メディアに加えて、コマースやコミュニティなど多様な機能を担うオウンドメディアの役割、テレビを含むマス・メディアの重要性の再評価、といった点が重要であることが明らかになった。こうした状況に対応し、持続的なブランド成長を実現するためには、すべてのタッチポイントにおける質の高い顧客体験のデザイン、消費者にとって価値あるコンテンツの制作、コンテンツの複数メディアでの利活用、目的とターゲットに合わせた最適なメディアミックスの実践、メディア間の相互作用を含めた効果測定、ブランド構築のPDCAの前提となるデータの整備および利活用の実践が不可欠である。

最後に、本稿は2023年から2025年3月末までの研究プロジェクトの活動をまとめたものであるが、デジタル技術は進化し続けている。特に、従来のAIおよび近年急速に普及する生成AIはブランド・コミュニケーションのあり方を大きく変える可能性がある。生成AIにより、広告主は低コストかつ迅速に大量のコンテンツを制作することが可能になる。マーケティング・コミュニケーションのためのコンテンツ制作からその効果測定まで、AIの果たす役割は大きい。今回のインタビュー調査では生成AIについて深掘りすることは時期尚早で叶わなかったが、今後の研究による深掘りが期待される。

〈参考文献〉

[1]Sharp, B. (2010). How Brands Grow. Oxford University Press.

[2]Unnava, V., & Aravindakshan, A. (2021). How does consumer engagement evolve when brands post across multiple social media? Journal of the Academy of Marketing Science, 49(5), 864–881.

[3]電通. (2025). 2024年 日本の広告費

〈注釈〉

(1)詳細については山本晶・菅野佐織(2025)「顧客のファン深化に向けたブランド・プラットフォーム戦略」『マーケティングジャーナル』, 45巻, 1号, p.64-72を参照