はじめに

エンゲージメントという概念は、近年、実務においても研究においても注目されている。Googleで検索すると、そのヒット数は増加傾向にあり、エンゲージメントを研究テーマとした学術論文の数も右肩上がりである。エンゲージメントとは簡単にいえば、消費者がブランドに関わる程度のことを指しており、エンゲージメントが高まることで、購買意図やクチコミの投稿意欲、ブランドに対する信頼性やコミットメントなどが高まることから、業績にもプラスの影響をもたらす。そのため、エンゲージメントは、企業がブランド・マネジメントを行う上で、押さえておかなければならない概念のひとつである。

では、どのようなことがきっかけとなって、エンゲージメントが形成されていくのだろうか。この点を明らかにすることが本稿の目的である。そこで次の節では、まず既存研究における主な動向や明らかになってきたことを整理しながら紹介していく。その上で、まだ明らかになっていない課題について提示する。その後、これまでの研究領域ではあまり議論されてこなかった「ゆるいエンゲージメント」を明らかにするために、エンゲージメントが形成されていくきっかけについて調べた質的調査と量的調査の結果についても紹介する。本稿を通じて、エンゲージメントに対する理解を深めるきっかけになれば幸いである。

エンゲージメントについての整理と課題

(1)これまでに明らかになったこと

学術的・実務的な関心の高さから、ブランド研究や消費者行動研究の領域において今日に至るまで数多くのエンゲージメント研究が実施されている。しかし、エンゲージメントという概念は、研究者によってその意味や位置付けが異なっており、統一した定義はない。ただ、これまでの研究でわかってきた点について、整理すると以下のようになる。

第1に、エンゲージメントには行動的側面と心理的側面の2つの側面で捉えようとする研究がある。行動的側面とは、「いいね!」やフォロー、クチコミ、他の顧客の手助け、ブログやレビューの書き込み、コミュニティ内のメッセージを読む頻度などを対象としており(Jaakkola & Alexander,2014;Gummerus et al.2012;vanDoorn et al. 2010)、顧客であり続けることや、他の顧客を獲得する手助け、共創の行動(vanDoorn et al.2010)によって扱われてきたものである。一方で、エンゲージメントの心理的な側面とは、心理的な関わりの度合いを心理尺度によって測定することで捉えようとするもので、主に、認知的、感情的、行動的な関わりとして、3つの次元で捉えることが主流である(e.g. Hollebeek et al. 2014)。

第2に、エンゲージメントの対象は多様である。ブランドや企業(e.g. Hollebeek et al. 2014)、オンライン・ブランド・コミュニティ(e.g. Kumar & Kumar, 2019)、モバイル・アプリ(e.g. Fang et al.2017)、オンライン・メディア(e.g. Calder et al. 2009)など、さまざまな対象に対して研究が行われてきた。

第3に、エンゲージメントの捉え方は、2つの大きな視点がある。ひとつは、ブランドと顧客との強い関係性に焦点をあてたものである。主に、Hollebeek et al. (2011)の「カスタマー・ブランド・エンゲージメント」(CBE)がその中心となっている。Hollebeek et al. (2011)は、カスタマー・ブランド・エンゲージメントを、「ブランドとのインタラクティブな活動における認知的、感情的、行動的な活動の特性によって、ブランドとのつながり、もしくはブランド要素と結び付いている消費者の感情や愛着、および顧客が動機付けられた程度」と定義している。「つながり」や「愛着」が含まれている点で、ブランドと顧客との強い関係性が含まれている点が確認できる。

もうひとつは、対象に対する顧客の相互作用とそのプロセスとして捉えようとする視点である。Brodie et al. (2011)は、顧客エンゲージメントを「サービス関係において、焦点となる対象(ブランドなど)との双方向的な顧客体験によって生じる心理状態」として定義した上で、エンゲージメントの状態を4つに分類している。具体的には、消費者とブランドの双方向的な体験が、(1)ない状態、(2)ある程度ある状態、(3)十分にある状態、(4)高水準である状態、という連続的な状態をたどることを想定している。そして、消費者とブランドとの双方向的な体験が「顧客学習」(customer learning)を促す。つまり、消費者とブランドとが相互作用的に関わっていくことで、更なる双方向的な体験につながる(Hollebeek et al. 2019)。このように、相互作用の立場から捉えるエンゲージメントは動態的な概念であり、双方向的な体験と顧客学習を通じて、その関係性が質的に変化し続けていく。つまり、ブランドとの関係性が弱い状態においてもエンゲージメントが生じると考えられる。

このエンゲージメントを捉える2つの立場から、エンゲージメントには強い関係性によるものと、弱い関係性によるものがあるといえる。エンゲージメントは購買後の強い関係性にのみ注目されてきたが、購買前の関係性が弱い状態においても生じるといえそうである。前者を「強固なエンゲージメント」と呼ぶとしたら、後者は「ゆるいエンゲージメント」と表現できるだろう。つまり、エンゲージメントは、購買前のゆるいエンゲージメントから始まり、購買後の強固なエンゲージメントへと変化する動態的な概念である。そこで、われわれはエンゲージメントを「購買前のゆるやかな関係性から、購買後の強固な関係性を持つ状態までを含めた幅広い範囲において、消費者がブランドと積極的に関わり、インタラクションする中で形成される(購買にとどまらない)認知的・感情的・行動的な関係」と定義して議論を進める。

(2)エンゲージメントのタイプの違いとリサーチ・ギャップ

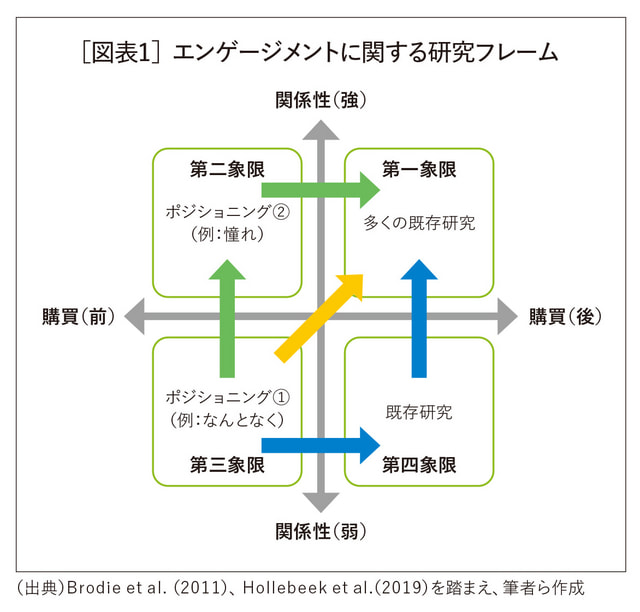

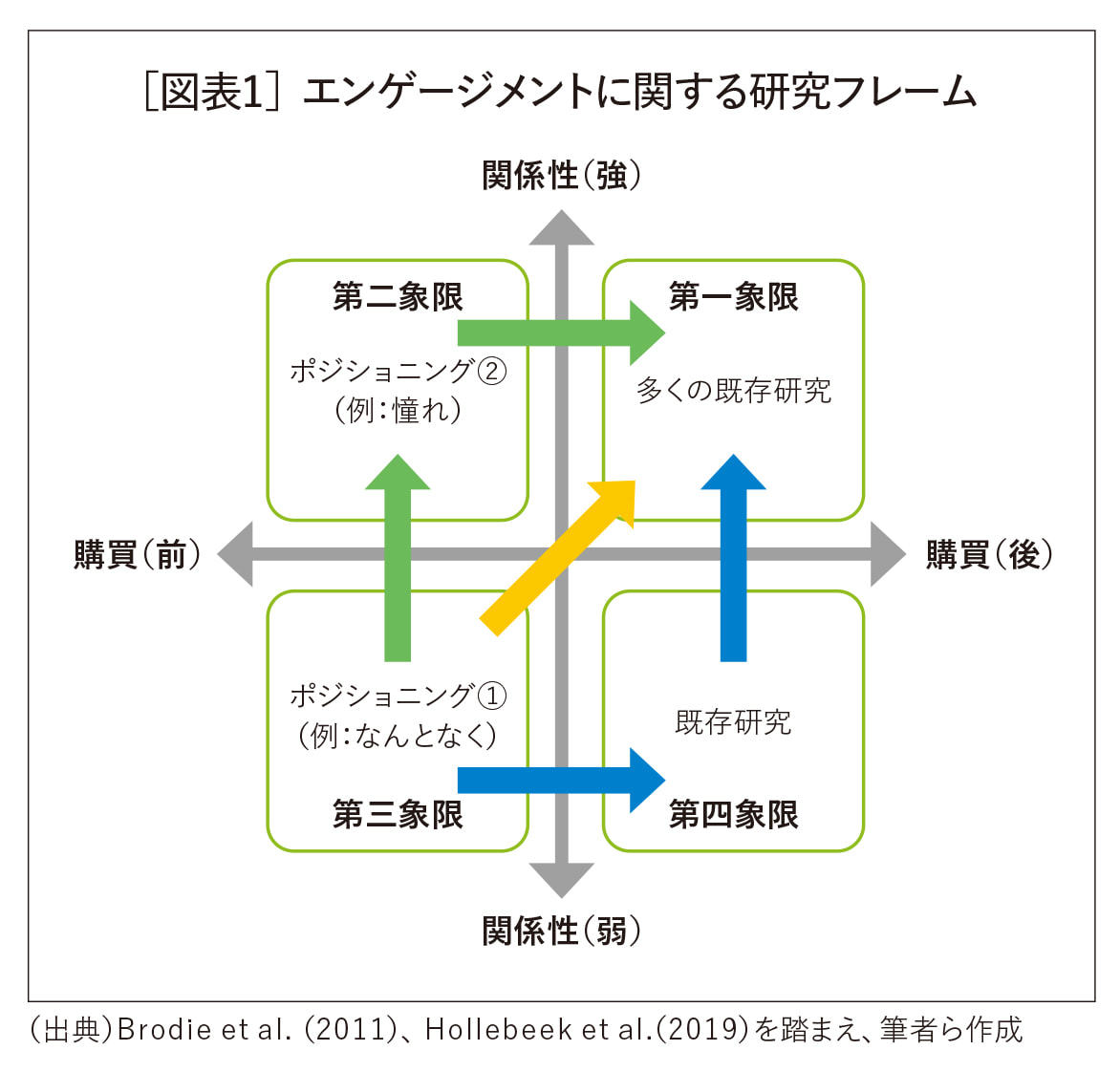

上記の議論を踏まえ、エンゲージメントを分類する。本稿では、エンゲージメントのタイプを分類するために、①関係性の強度と、②購買の前後、に着目する。これを図示すると[図表1]のとおりとなる。

縦軸は関係性の強度である。先ほどのBrodie et al. (2011)によるエンゲージメントの状態でいえば、「関係性がない状態」や「ある程度ある状態」は[図表1]の関係性が弱い領域に、「十分にある状態」や「高水準である状態」は関係性が強い領域に位置付けられる。

加えて、われわれは消費者とブランドとの重要な体験として「購買」を想定し、これを横軸とする。あるブランドの購買(双方向的な体験)を通じて、関係性が強固になる場合もあれば、ブランドを購買していない場合でも、憧れや夢などを抱くことで、関係性が強固になる場合もあるだろう(例えば、フェラーリは買えないけれども、大好きなブランドのひとつである場合)。もちろん、実務的な観点からみても、「購買」は重要な指標であるため、これによってエンゲージメント研究を整理することに大きな意義がある。

これまでの主なエンゲージメント研究は、これらのいずれかの象限に位置付けられてきた。第一象限は、消費者とブランドの関係性が強固であり、かつ、購買後の状態を想定している。購買後の使用や体験を通じてエンゲージメントが形成されている状態である。第二象限は、関係性は強固であるが、購買前の状態である。前述したとおり、ブランドについて興味・関心は高く、憧れや夢を抱いている場合もあるが、購入していない(または購買できない状態)を想定している。第三象限は、ブランドに対して何となく気になっている状態であり、弱い関係性、かつ、購買前の状態を想定している。第四象限は、購買を体験しているが、弱い関係性のままであり、エンゲージメントが形成されている可能性は相対的に低い状態を想定している。

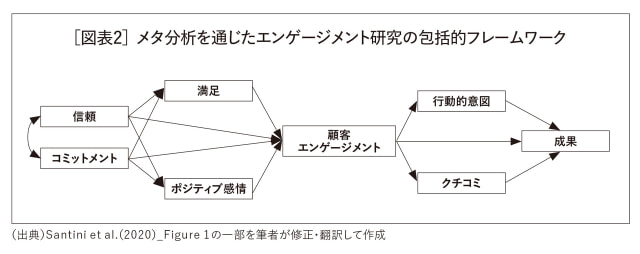

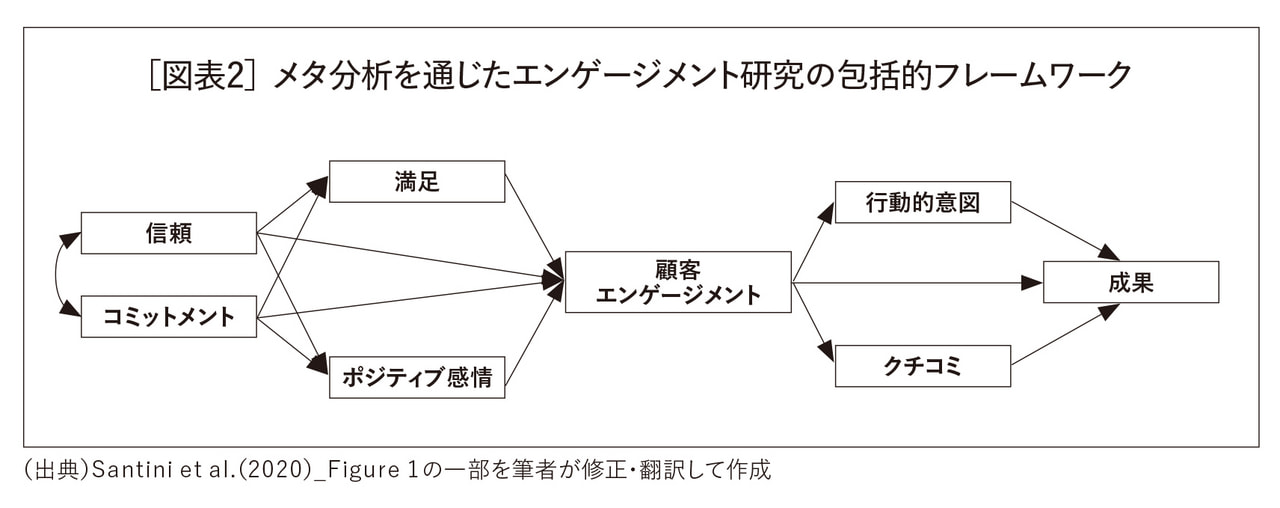

この中でも、これまでの既存研究は圧倒的に第一象限に位置付けられる研究が多い。Santini et al.(2020)は、エンゲージメント研究の主要論文97本をメタ分析し、エンゲージメントの形成過程やエンゲージメントによる影響を包括的に捉えたフレームワークを提示している[図表2]。そこではエンゲージメントの先行要因として、「信頼」と「コミットメント」が位置付けられ、「満足」と「正の(ポジティブ)感情」を媒介してエンゲージメントが形成されることが示されている。「信頼」や「コミットメント」は既に消費者とブランドとの間で何らかの双方向的な体験がある程度生じていることを前提とした概念であり、「満足」についても購買や消費体験の期待や成果をもとに形成される概念である(Oliver, 1980)。加えて、彼らは、エンゲージしている状態として、消費者がブランドと感情的な関係を知覚していることを想定している(Pansari & Kumar, 2017)。

以上のようにこれまでのエンゲージメント研究は、[図表1]の第一象限のものがほとんどであり、購買後の関係性が強い状態のエンゲージメントばかりが注目されてきた。しかし、エンゲージメントが形成されるためには、購買前の関係性が弱い状態にある「ゆるいエンゲージメント」も存在すると考えられる。よって、これまで見落とされてきた「ゆるいエンゲージメント」から、強固なエンゲージメントへと変化する動態的なプロセスを探る必要がある。そこでまずはブランドに興味を持ったきっかけを明らかにするための実態調査を行った。

「ゆるいエンゲージメント」が形成されるきっかけを探る

(1)MROCによる質的調査

「ゆるいエンゲージメント」の好例は、購買前の「なんとなく気になって情報を見てしまう」という[図表1]の第三象限の状態である。そこで、ゆるいエンゲージメントの実態を把握するために、ブランドに興味を持ったきっかけと、その後のエンゲージメント行動についての探索的な定性調査と定量調査を行った。

まず、定性調査はMROC(Marketing Research Online Communities)を実施した。MROCとは、オンラインコミュニティ上に調査対象者をモニターとして集め、ある特定のテーマに関してインタラクションを行いながら、インサイトなどの知見を得るマーケティングリサーチ手法である(Freeasy 2023)。調査側が対象者の発言(投稿内容)に対してインタラクションを通じて深掘りできる点は、グループインタビューと類似しているが、MROCは時間的な制約や地理的な制約がないため、相対的に多くのデータを得られるメリットがある。今回は、ブランドに興味を持ったきっかけをできるだけ深掘りしつつ、網羅的に把握したかったため、MROCを採用した。調査はCCCMKホールディングス株式会社が運営する「Blabo!」のサイト上で、2023年6月23日~7月24日に実施した。テーマは「なぜか気になる・目が追っちゃうブランド」(以下、気になるブランド)とし、現在エンゲージメント行動を行っているブランド名とそのきっかけやエピソードを自由記述で投稿してもらった。

投稿募集期間中は、投稿されたコメントに対して、筆者らが「いいね」やコメントをし、さらなる投稿を促進した。また、寄せられた投稿のうち興味深いもの3つを「企画会議賞」として表彰し、粗品を提供することを事前に告知した。調査の結果、204件の投稿が得られた。投稿された文章を筆者ら3名でコーディングし、その結果を集計した。コーディングによって、ブランドのカテゴリー、エンゲージメント行動を起こし始めたきっかけ、エンゲージメント行動をしているブランドの特徴が明らかとなった。

誌面の都合上、詳細は割愛するが、以下のような結果となった。まずカテゴリーについては、エンゲージメント行動を行うブランドは、いわゆる高関与型の製品・サービスだけではなく、幅広いカテゴリーにおいて存在することが確認された。最寄品のような低関与型の製品・サービスにおいても、エンゲージメント行動が見られた。

エンゲージメントのきっかけについては、web上のタッチ・ポイントやリアルのタッチ・ポイントなどさまざまなメディアが抽出された。

ブランドの特徴については、いわゆる感性的価値と機能的価値の両方が検出された。

(2)質問票による量的調査

前述のMROCで得られた結果が、広く適用されるのかについて把握するため、探索的な定量調査を行った。マイボイスコムが保有するハウスホールド・パネルに対して、2023年10月12日(木)~10月18日(水)にインターネットを通じた量的質問票調査を実施した。

まず、スクリーニング調査で、「いつも買っているわけではないけれど、無意識に目が追ってしまったり、なんとなくいいな、と好感を持ってちょっと調べてみたり、フォローやいいね!登録をしているようなブランドや商品はありますか?」という設問に対して、「ある」と答え、具体的なブランド名を記述した回答者を本調査の対象とした。その結果、回答者15,588名のうち33.5%(男性30.8%、女性36.1%)が本調査の対象に該当した。

本調査では、MROCで得られた項目を選択肢として設定し、ブランドのカテゴリー、エンゲージメント行動のきっかけ、ブランドの特徴について確認した。回収したサンプル数は5,221名で、平均年齢は44.75歳であった。

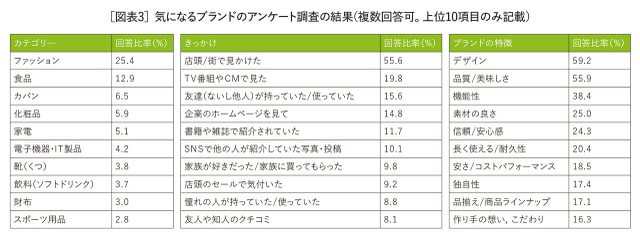

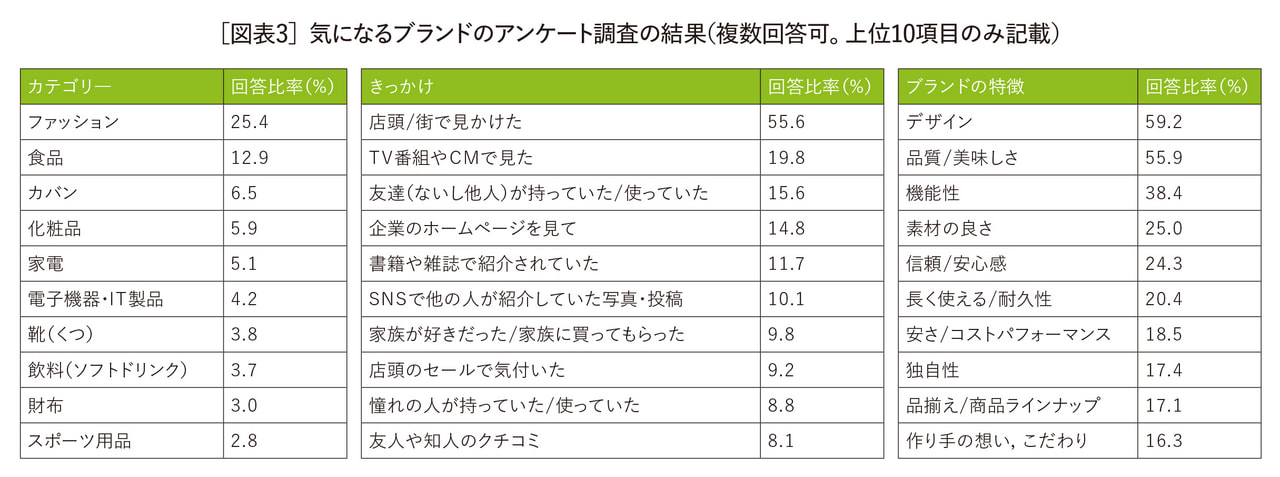

調査結果は、[図表3]のとおりとなった。まず、気になったブランドが属するカテゴリーは、高関与型の製品(例えばファッション、カバンなど)に限らず、低関与型の製品(例えば食品、飲料など)も含まれており、MROCの結果と同様に、幅広いカテゴリーにおいてエンゲージメント行動が見られた。

また、きっかけについては「店頭/街で見かけた」が50%を超え、最も多い結果となった。続いて「TV番組やCMで見た」、「友達(ないし他人)が持っていた/使っていた」「企業のホームページを見て」「書籍や雑誌で紹介されていた」「SNSで他の人が紹介していた写真・投稿」の回答比率が10%を超えた。エンゲージメント行動は、SNSなどのWeb上のインタラクティブなメディアで行われるものについて特に注目される傾向にある一方、ブランドに興味を持ったきっかけは、消費者とブランドがリアルな生活空間で出会ったり、TVや書籍、雑誌などで取り上げていたのを見かけたりするなど、リアルな接点や伝統的なメディアによるものが相対的に高い回答比率を得ていた。

ブランドの特徴としては、「デザイン」「品質/美味しさ」が過半数の回答比率を得ており、見た目による興味の高まりがうかがえた。その次に、「機能性」「素材の良さ」「信頼/安心感」「長く使える/耐久性」「安さ/コストパフォーマンス」「独自性」などが続いた。

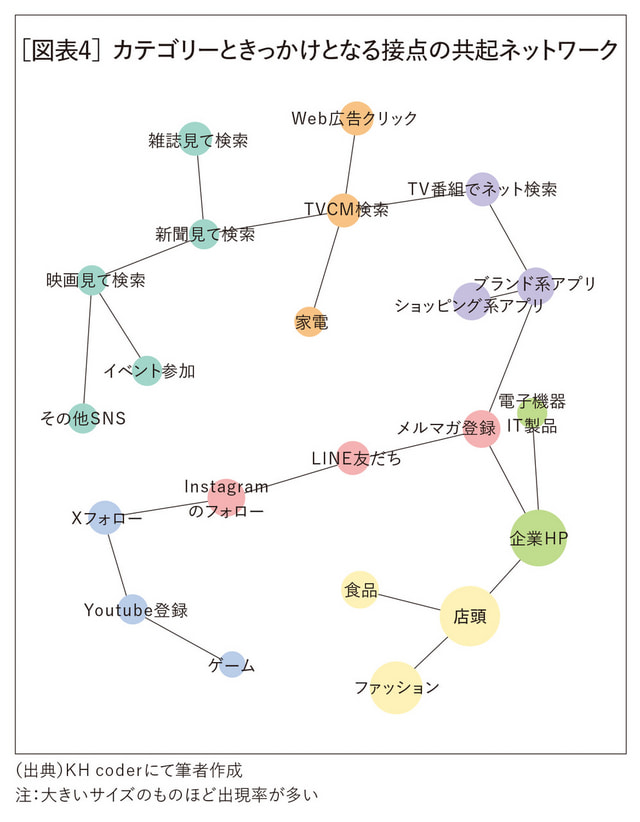

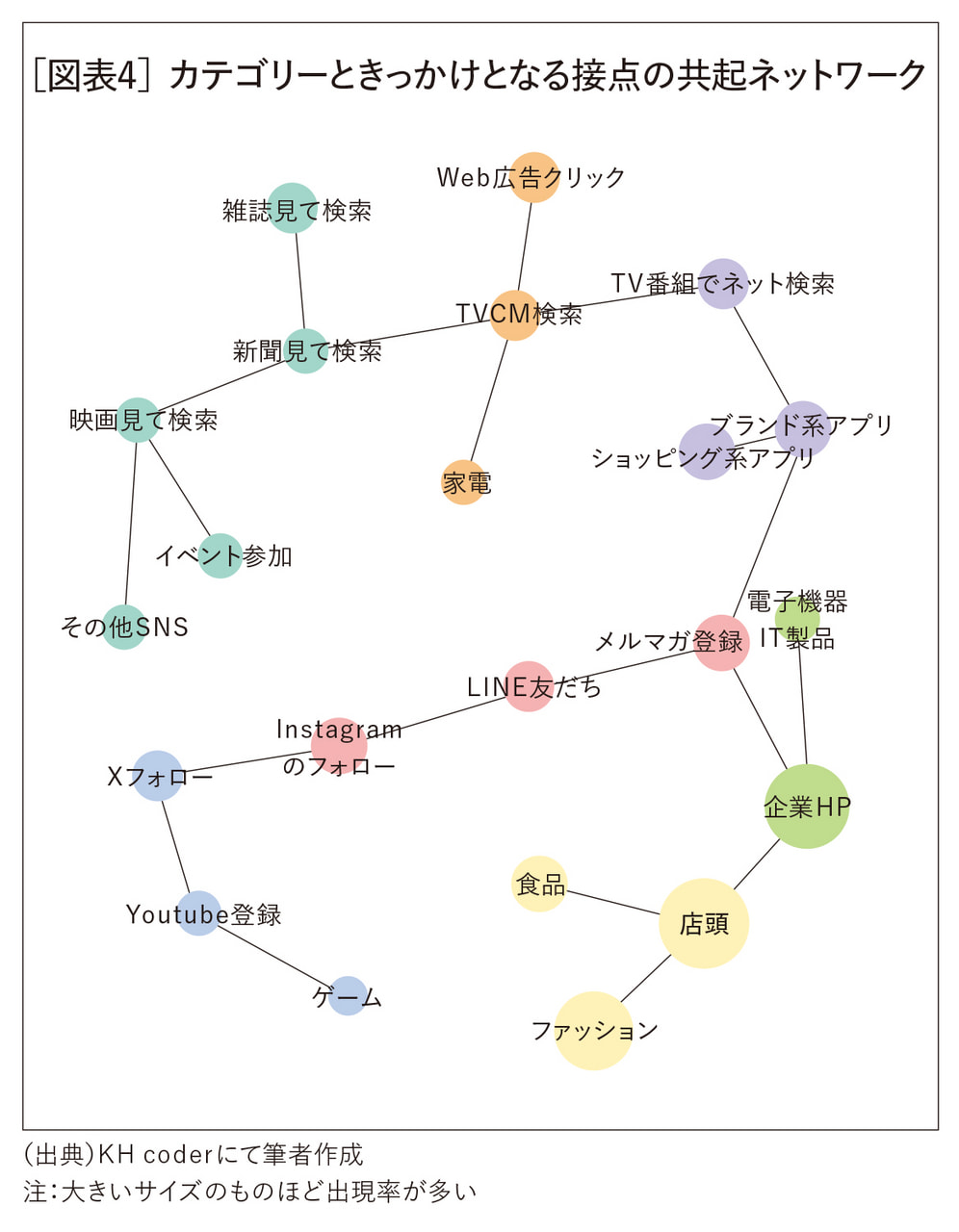

さらに理解を深めるために、興味を持ったブランドが所属するカテゴリーときっかけにどのような関係があるのかについて、KHcoder(Mac用3.Alpha.17)を用いて、共起ネットワークを作成した[図表4]。図中にある同じ色のノードは同一のグループに属することを意味している。この分析結果から読み取れる点は大きく2つある。

1つ目は、カテゴリーごとにエンゲージメント行動のきっかけが異なる可能性である。例えば、ファッションや食品の分野では、「店頭」がきっかけとして頻出しており、これらのカテゴリーにおいては、エンゲージメント行動の起点となるタッチ・ポイントとして店頭が機能していることが示唆される。一方、電子機器やIT製品では「企業のホームページ」、ゲームでは「YouTube登録」を経由した「X(旧Twitter)のフォロー」、家電では「TVCMの検索」とともに「Web検索や広告クリックを行う」など、各カテゴリー特有のタッチ・ポイントが、エンゲージメント行動につながる起点となっている可能性がある。

2つ目は、あるタッチ・ポイントが別のタッチ・ポイントへと誘導する傾向が見られることである。例えば、「LINEの友だち登録」は「Instagramのフォロー」や「メルマガ登録」と共起しており、これらのタッチ・ポイント同士が相互に誘導しやすい関係にあることがうかがえる。同様に、「映画」「イベント」「その他SNS」「新聞・雑誌」を見て検索することの関連性や、「ブランド系アプリ」「ショッピング系アプリ」「TV番組視聴後のWeb検索」の関連性なども読み取れる。前述のとおり、「YouTube」と「X」、「店頭」と「企業HP」、「TVCM検索」と「Web広告クリック」についても同様の関係があることが読み取れる。

以上の結果から、カテゴリーごとのきっかけやタッチ・ポイント間の連関構造を理解することで、エンゲージメント行動を誘発させる方向性を検討できることが示された。

これらのMROCと量的調査の結果より、以下6つの点が明らかとなった。①日常的にエンゲージメント行動を行っているブランド(気になるブランド)がある消費者は、一定数存在すること(当調査では3割程度)、②そのブランドが属するカテゴリーは幅広く、低関与型のカテゴリーも含まれること、③SNSなどはもちろん、店頭や街などの、リアルのタッチ・ポイントやTV番組、CMなどの伝統的なメディアもきっかけとなっていること、④ブランディングにおいて、一般的に重要とされる感性的価値や機能的価値を有するブランドが対象となっていること、⑤カテゴリーにより、エンゲージメント行動のきっかけとなるタッチ・ポイントが異なること、⑥タッチ・ポイント間で誘導しやすいものがあること、である。特に①については、ブランドとの関係性が構築される前に生じているエンゲージメント行動であり、多くの既存研究において議論されている強い関係性が構築されたのちのそれとは異なるものである。また、②については、そもそも関与とは心理的な結び付きによって生じる思い入れやこだわりであるため(e.g.青木他、2012)、結び付きのような関係性がない状況でもエンゲージメント行動は生じ得ることを示唆しているとも解釈できる。

おわりに

本稿ではエンゲージメントについて、既存研究を分類して購買前の「ゆるいエンゲージメント」が見落とされてきた点を示し、気になるブランドのきっかけに関する探索的調査の結果を紹介した。その結果、購買前からゆるいエンゲージメントの状態にある消費者が、ある程度存在することが確認された。今後、エンゲージメント研究では購買前の関係性が弱い状態についても検討する必要があるだろう。

本稿はあくまで幅広い現象であるエンゲージメント行動の一部であるきっかけについて考察したのみである。「ゆるいエンゲージメント」から、どのようにして関係性が醸成されていくのかについては、次号にて考察する。

〈参考文献〉

Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2011). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of Service Research, 14(3), 252-271.

Calder, B. J., Malthouse, E. C., & Schaedel, U. (2009). An experimental study of the relationship between online engagement and advertising effectiveness. Journal of Interactive Marketing, 23(4), 321–331.

Fang, J., Zhao, Z., Wen, C., & Wang, R. ( 2017 ). Design and performance attributes driving mobile travel application engagement. International Journal of Information Management, 37(4), 269-283.

Gummerus, J., Liljander, V., Weman, E. & Pihlström, M. ( 2012 ). Customer Engagement in a Facebook Brand Community. Management Research Review, 35, 857-877.

Hollebeek, L. D. (2011). Demystifying customer brand engagement: Exploring the loyalty nexus. Journal of marketing management, 27(7-8), 785-807.

Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Interactive Marketing, 28(2), 149–165.

Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019). Digital Content Marketing's Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45, 27-41.

Jaakkola, E., & Alexander, M. ( 2014 ). The role of customer engagement behavior in value co-creation: A service system perspective. Journal of Service Research, 17(3), 247–261.

Kumar, J. & Kumar, V. ( 2019 ). Drivers of brand community engagement. Journal of Retailing and Consumer Services, 54, 1-12.

Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel, T., & Tillmanns, S. ( 2010 ). Undervalued or overvalued customers: Capturing total customer engagement value. Journal of Service Research, 13(3), 297–310.

Oliver, R. J. ( 1980 ). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), 460-469.

Pansari, A., & Kumar, V. ( 2017 ). Customer engagement: The construct, antecedents, and consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 45, 294-311.

Santini, F. O., Ladeira, W. J., Pinto, D. C., Herter, M. M., Sampaio, C. H., & Babin, B. J. (2020). Customer engagement in social media: A framework and meta-analysis. Journal of the Academy of Marketing Science, 48, 1211-1228.

van Doorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P.C. (2010). Customer engagement behavior: theoretical foundations and research directions. Journal of Service Research, 13(3),253–266.

青木幸弘・新倉貴士・佐々木壮太郎・松下光司(2012)『消費者行動論:マーケティングとブランド構築への応用』有斐閣

Freeasy(2023)「MROC(エムロック)とは」(2023年7月5日投稿)

https://freeasy24.research-plus.net/blog/w369(最終アクセス2025年7月27日)