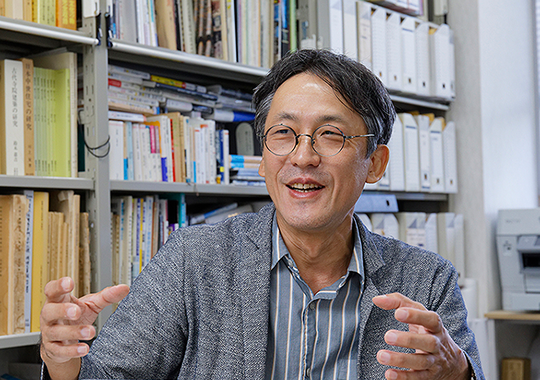

前号で久保田進彦先生が示されたとおり、本プロジェクトでは「教科書の新しい1ページになるような研究を行う」という目標が掲げられた。本稿では、プロジェクト発足時から参画していたメンバーの1人として、このような方針が決まった背景や問題意識を改めて整理し、プロジェクトで得られたことなどについて振り返りたい。

近年、マーケティング研究に関する議論をしているとき、「小粒な研究が多くなった」という批判を耳にすることがある。ここでいう小粒とは、サンプル・サイズや研究グループの規模が小さいことを指すわけではない。端的にいうならば「理論的または社会的にインパクトの小さい知見を示す研究」を指すと私は理解している。

本プロジェクトの掲げた「教科書の新しい1ページに」という方針は、まさにその対極を目指そうという意図で設定された。つまり、「明らかにするには相当な資金や時間を要するし、失敗するリスクもある。しかし、うまくいけば、研究者やマーケターに大きな影響を与える発見が得られる」という研究を後押しする狙いである。

研究者の業績は、以前に比べて、より定量的な指標に基づいて評価されるようになった。特にこれからキャリアを形成していく研究者は、なるべく多くの論文を高ランクの学術誌に発表しなければならないというプレッシャーにさらされている。とにかく「短期決戦」ができそうなサイズのテーマに研究者が集中しがちなことは、当然の流れともいえるだろう。

ただ、この流れを当然と片づけてしまっていいのかと問われると、必ずしも首肯できない。私たちがかつて教科書や講義で学び、心躍らされたさまざまな理論や枠組みは、恐らく「短期決戦」の産物ではないからである。1990年代初頭、D.A.アーカーはブランド・エクイティ論を世に送り出した。彼の著書によれば、実務経験に基づくアイディアの着想、学際的な理論整序などが行われ、体系化までにおおよそ5~10年ほどの年月が費やされている。投じられた時間や労力を踏まえると、このような研究スタイルは昨今では敬遠されるかもしれない。しかし、彼によって確立された概念は、パラダイム転換ともいうべき影響をマーケティング論に与え、30年以上経った現在でも研究の礎となっている。消費者情報処理モデルや広告効果のモデルなど、他の主要な理論でも、同じような例はみられるだろう。「短期決戦」が可能なテーマばかりに研究が染まり、こうした概念が生まれなくなってしまうとしたら、望ましい帰結にはならない。

とはいえ、研究者にとって、大きな研究を行うにはさまざまな障壁がある。通常の研究資金では、1~2年単位で何らかの研究成果が求められることが多い。調査や実験を行っても、常に期待通りの結果が得られるとは限らない。吉田秀雄記念事業財団の方々からの、「結果が出るか否かは一旦置いておいて、まずは大きなテーマに取り組んでほしい」という一言は、研究者にとって滅多に得られない、ありがたい言葉であった。

社会的なインパクトを与える研究を行うには、多様な立場からの視点も必要となる。今回のプロジェクトでは、アドバイザーとして楠本和哉氏(株式会社電通)と山川茂孝氏(株式会社ヤマックスラボ)を迎えている。両氏ともに、デジタル・マーケティングで豊富な実務経験を有しており、研究者が大きな問いを持つためのアシストをしてくださった。定期的に行われる各研究チームからの報告と活発な議論は、私にとって大きな刺激となった。

貴重な機会を与えてくださった吉田秀雄記念事業財団、全体統括としてプロジェクトを導いてくださった久保田進彦先生、そして前述の方針に沿って素晴らしい成果をあげてくださった研究チームの先生方に改めて感謝の気持ちを述べ、本稿の結びとしたい。